Paléoesquimaux

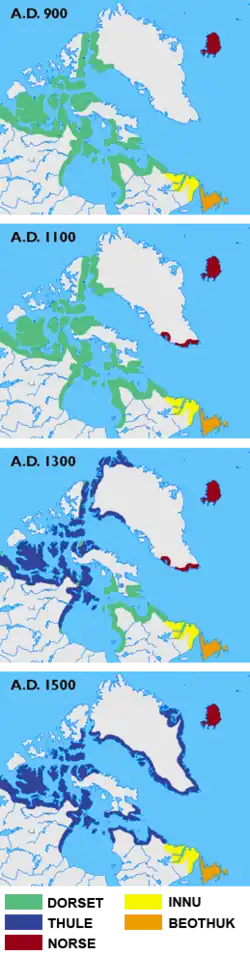

Les Paléoesquimaux, ou Paléo-Eskimos et Tuniit, en langues inuites, sont l'ensemble des peuples de la Préhistoire ayant vécu en région arctique entre l'extrémité occidentale du détroit de Béring et le Groenland. Ces populations sont caractérisées par « un mode de vie de type esquimau ». La civilisation paléoesquimaude disparaît vers le début du IIe millénaire, après l'arrivée des thuléens, l'un des peuples qui composent la civilisation néoesquimaude[4] - [5] - [1].

| Paléoesquimaux | |

Panorama de l'île Wrangel, terre où le site paléoesquimau de Chertov Ovrag (en) a été mis au jour. | |

| Période | Vers 5 000 à 4 000 ans AP Jusqu'à 1 350 et 1 450 apr. J.-C.[1] |

|---|---|

| Langue(s) | Proto-Eskimo (en)[2] - [3] |

| Région d'origine | Extrême-Orient russe |

| Région actuelle | Zone arctique (Sibérie orientale, Alaska, Canada, Groenland) |

Les Paléoesquimaux, qui pourraient être des « lointains parents » des actuelles populations de la zone arctique n'en sont pas les ancêtres directs. La civilisation paléoesquimaude est apparue il y a plus de 4 000 ans AP[6] - [Note 1].

Cette civilisation préhistorique de l'arctique, porteuse de la culture archéologique dite « Tradition microlithique de l'Arctique », regroupe les peuples prédorsétiens (en), de Growater (en), de l'Indépendance I, de l'Indépendance II (en), denbighiens (it), dorsetiens et Saqqaquiens[8] - [1][1] - [5] - [9].

La chronologie paléoesquimaude est subdivisée en deux périodes : le « Paléoesquimau inférieur » (ou Paléoesquimau ancien) et le « Paléoesquimau supérieur » (ou Paléoesquimau récent)[1] - [8] - [6] - [5].

Définition et terminologie

En 1916, le géographe et ethnographe danois Hans Peder Steensby (da) introduit le terme Paléoesquimau. Steensby fait alors état de l'existence de cultures datant l'« âge de la pierre » au sein de la région arctique[10] - [11] - [6]. En introduisant ce terme, comme celui de Néoesquimau, Steensby initie des travaux sur l’origine des Inuits basée une « stratification particulière »[6]. Il fonde l'hypothèse que la civilisation paléoesquimaude constitue un groupe amérindien dont la région d'origine est celle des Barren Grounds (en), un territoire situé dans le Canada subarctique[6]. Pour Steensby, ces peuples, après s'être adaptés au climat arctique du golfe du Couronnement, auraient opéré deux migrations simultanées : l'une vers l’est, pour atteindre le Groenland, et l'autre vers l’ouest, pour atteindre l'Alaska[6].

Dès les années 1920, l'anthropologue et philologiste Kaj Birket-Smith (en) complète la notion de Paléoesquimau définie par Steensby une « dimension chronologique »[2] - [12].

Le terme Paléoesquimau est ensuite repris dans les années 1950 par James Louis Giddings et William Nathaniel Irving pour définir une technologie microlithique spécifique aux territoires englobant la région arctique[13]. Toutefois, le terme Tuniit est parfois employé pour faire uniquement référence au peuple de Dorset[14] - [15].

Les populations composant cette civilisation préhistorique de l'Arctique sont également désignées sous le terme de Paléo-Eskimos[16] - [12] - [17] - [18]. En outre, en langues inuites, les Paéoesquimaux sont appelés Tuniit[19] - [20].

Le terme Paléoesquimau, introduit au début du XXe siècle, désigne également une période correspondant au « début de la Préhistoire » dans la région arctique. Ce terme ethnologique a été employé pour « rendre compte de l'origine des Esquimaux »[9]. Il désigne « toutes les populations préhistoriques établies de la rive sibérienne du détroit de Béring au Groenland, en passant par l'Arctique nord-américain, qui manifestent un mode de vie de type esquimau »[4]. Paléoesquimau, composé du préfixe "paléo-", signifiant ancien, vieux et du suffixe "-esquimau" fait aussi référence aux peuples de l'Arctique qui ont vécu avant les thuléens[6].

Histoire

Origine

En 1988, l'archéologue russe Nicolaj N. Dikov, inventeur et fouilleur du site Chertov Ovrag (en), suggère une probable « connexion » entre les peuples paléoskimos nord-américaines et les populations paléosquimaudes tchouktches ayant occupé l'établissement est-sibérien[21] - [22] - [23] - [24]. Le site archéologique de Chertov Ovrag, découvert en 1975 puis fouillé au cours des 6 années suivantes, présente un faciès archéologique ayant d'importantes similitudes avec celles de la tradition microlithique de l'Arctique, notamment en ce qui concerne la technologie et la morphologie des pièces d'industrie lithique[24] - [21]. En outre, les têtes de harpons mises en évidence sur l'île de Wrangel montrent que les occupants du site pratiquaient très probablement la chasse des mammifères marins[24] - [21]. Des ossements de phoques communs, de phoques annelés et de morses exhumés sur le site, ont permis de confirmer cette hypothèse[23] - [21].

Au début des années 1990, l'archéologue Bjarne Grønnow fonde l'hypothèse que les populations paléoesquimaudes nord-américaines, comprenant celle de Saqqaq, auraient probablement opéré une migration à partir de deux points géographiques situés dans l'extrême-orient sibérien : le site de Chertov Ovrag (en), daté au 14C entre 3 360 et 2 851 ans av. J.-C.[26], localisé sur l'île Wrangel, et un second point établi à l'est de la péninsule Tchouktche[27]. Pour l'archéologue, ces populations auraient atteint le continent américain sur une période s'étendant entre 12 000 et 8 000 ans avant le présent, puis seraient venues s'établir au sein de la région ouest du Groenland après avoir parcouru une distance d'environ 15 000 km[27]. En 1996, l'archéologue canadien Robert McGhee (en), en prenant appui sur les travaux archéologiques précédents, suggère que les peuples palaéoesquimaux pourraient être probablement des descendants de populations originaires de Sibérie[28] - [29]. Dikov vient confirmer son hypothèse initiale en 2004[30] - [21] - [23].

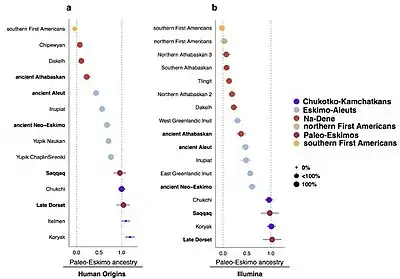

Des travaux plus récents, conduits en 2008 par des Danois et d'autres équipes européennes[31], grâce à une boule de cheveux datée d'environ 4 000 ans AP[Note 2] et contenant une séquence d'ADN bien conservé, ont montré que le peuple de Saqqaq possédait un patrimoine génétique très proche des populations Koriaks, Nganassanes, et Tchouktches. De facto, les analyses de ces restes pilleux fossilisés, mis en évidence sur le site archéologique de Qeqertasussuk, au sein d'une couche sédimentaire gelée par le permafrost, ont permis d'établir que le peuple de Saqqaq, qui fait partie des populations paléoesquimaude, possédait un patrimoine génétique différent de celui des Inuits et qu'ils n'avaient probablement pas pour ancêtres des peuples d'origine amérindienne, mais des populations paléo-sibériennes issues du centre et de l'est sibérien — des péninsules de Taïmyr et de celle de Tchoukte, située à l'extrême est de la Russie — et ayant traversé le détroit de Béring il y a environ 5 500 ans AP[33] - [31] - [34] - [Note 3].

Culture et société

Domestication des chiens

Les éléments archéologiques révèlent que la présence de chiens dans la société paléoesquimaude est sporadique[35]. Les populations canines, servant parfois de denrées alimentaires, se trouvent en faible nombre et leur répartition géographique est éparse[35]. En outre, la documentation taphonomique met en évidence une très probable absence de l'espèce canidé aux côtés des peuples paléoesquimaux durant de longues périodes[35]. Toutefois ce constat est à nuancer : cette absence est factuelle uniquement à une échelle locale[35].

Après la première découverte dans les années 1980 de restes de canidés datés de l'époque préhistorique[36], d'autres restes de canidés ont été exhumés sur les sites archéologiques de « Nipisat I » et de Qeqertasassuk, au sein de la baie de Disko, dans la partie ouest du Groenland, la découverte de ces restes organiques venant ainsi confirmer la coexistence des paléoesquimaux avec les chiens[37] - [35]. Les saqqaquiens étaient probablement accompagnés par quelques chiens (par groupes de 4 à 5 individus) lors de leurs déplacements, et en particulier pendant les périodes de chasses[35] - [37]. L'espèce canine a très probablement fait l'objet d'une domestication par les peuples paléoesquimaux, en particulier ceux de Saqqaq[37]. Toutefois, aucun élément matériel de harnais n'ayant été encore découvert, il n'existe pas encore de preuve directe que les chiens aient été employés comme bêtes d'attelage[37].

Habitat

Les habitations paléoesquimaudes typiques présentent sous forme de tentes munies d'une base en pierre ou d'un muret composé de cailloutis amalgamées à de la tourbe. Ces habitats comportent des foyers soit sous forme d'un caisson fermé, soit sous forme d'un périmètre de pierre non-recouvert[38].

Productions et subsistences

Production lithique : Tradition microlithique de l'Arctique

La civilisation paléoesquimaude est porteuse d'un ensemble de cultures archéologiques désigné sous les termes de Tradition microlithique de l'Arctique[8] - [39] - [40] - [9] - [41] - [42] - [43].

La tradition microlithique de l'Arctique (en anglais : « Arctic small tool tradition (en) »), a été définie par l'archéologue William N. Irving[44] en 1957, regroupe l'ensemble des cultures archéologiques et technologies lithiques sur un territoire s'étalant de l'est du détroit de Béring, en passant par l'Alaska (y compris les îles Aléoutiennes) et le nord du Canada, jusqu'à l'est du Groenland. Cet ensemble, l'« ASTt », est attribué, selon les estimations, entre 4 500 et 1 000 à 500 années AP (soit 2 550 à 1 450-950 ans av. J.-C.) — pour Marcel Otte, cet ensemble est attesté entre 5 000 et 1 500 ans avant le présent[8] — et est caractérisé par un faciès archéologique incluant un outillage et un débitage de très petite taille (l'industrie microlithique), dont des microlames, des éclats, des burins et des bifaces retouchés. Outre le Saqqaquien, ce groupe comprend le Pré-Dorsétien, l'Indépendancien I et II et le Denbighien[45] - [46] - [47] - [48] - [49] - [40] — ou Complexe de Denbigh Flint, une culture archéologique basée sur la stratigraphie et le mobilier lithique mis en évidence en 1948 sur le site d'Iyatayet (en), un établissement daté d'environ 2 000 et se trouvant au Cap Denbigh[50] - [51].

À ces cultures archéologiques identifiées comme appartenant au groupe dit de la tradition microlithique de l'Arctique, les archéologues ajoutent le Groswatérien (en), qui marque une phase de « transition » entre les cultures pré-dorsétienne et dorsétienne dans la région arctique orientale. Le Groswatérien, introduit par l'archéologue et anthropologiste québécois William Wyvill Fitzhugh (en) en 1972, s'est développé entre 2 500 et 2 100 ans av. J.-C. sur les territoires de Terre-Neuve et du Labrador, dans sa partie sud[52] - [46] - [8] - [53].

Le dorsétien et la tradition de Norton (en), dérivent, quant à elles, de la phase finale de l'ASTt[54] - [55] - [8].

Peuples et cultures archéologiques

Notes et références

Notes

- De récentes recherches ont permis d'établir que les paléoesquimaux n'ont probablement aucun lien de parenté avec les peuples inuits vivant actuellement en région arctique[7].

- Cette boule de cheveux, attribuée aux environs de 4 000 ans av. J.-C., a été recueillie au cours de fouilles conduites en 1986 sur le site de Qeqertasussuak[32]. Lors de sa découverte, ce reste pilleux humain était associé à des ossements de chien, d'ours blanc et de renard arctique[32].

- D'autres recherches, publiées en 2017, ont conduit une équipe de chercheurs à confirmer une origine est-sibérienne du peuple de Saqqaq et à mettre en évidence qu'il possédait un patrimoine génétique commun avec les anciennes populations aléoutiennes, mais également avec le peuple Athabaskan[25].

Références

- Plumet 2017.

- (en) Igor Krupnik (dir.), « The Investigations of Paleo- and Neo-Eskimo Cultures under the Fifth Thule Expedition », dans Early Inuit Studies : Themes and Transitions, 1850s-1980s, Smithsonian Institution, , 592 p. (lire en ligne).

- Louis-Jacques Dorais, chap. 3 « Histoire linguistique : Proto-Eskimo », dans La parole inuit : langue, culture et société dans l'Arctique nord-américain, Peeters Publishers, , 331 p. (lire en ligne).

- Yvon Csonza, « Paléoesquimau », sur le site de l'Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- Desrosiers et Gendron 2015.

- Pastore 1998.

- Bernadette Arnaud, « La généalogie des Inuits se précise », Sciences et Avenir, (lire en ligne, consulté le ).

- Otte 2009.

- « Le Paléoeskimo et la tradition microlithique de l'Arctique », sur le site de l'Uqàm (consulté le ).

- Wissler 1920.

- Krupnik 2016.

- Jean Malaurie, « Archéologie eskimo. », Annales de Géographie, t. 63, no 336, , p. 157-159 (lire en ligne, consulté le ).

- « Les Paléoesquimaux anciens », sur le site du Musée canadien de l'histoire (consulté le ).

- (en) « Tuniit : Arctic Giants and Miniatures Ivory » [PDF], sur le site du Museum d'Anthropology et d'Archéologie du Canada, .

- (en) Pamela E. Stern, Historical Dictionary of the Inuit, Scarecrow Press, (lire en ligne).

- Hans Georg Bandi, « Le peuplement du Groenland, des origines à la colonisation danoise. », Le Globe. Revue genevoise de géographie, t. 91, , p. 12-13 (DOI https://doi.org/10.3406/globe.1952.3323, lire en ligne, consulté le ).

- Jean-François Le Mouël, « J. L. Giddings, 10 000 Ans d'histoire arctique. », L'Homme, t. 15, no 1, , p. 125-131 (lire en ligne, consulté le ).

- Dossier caribou : écologie et exploitation du caribou au Québec-Labrador, Société des Recherches Amérindiennes au Québec, , 164 p. (lire en ligne).

- Meltzer 2009.

- (en) Alan D. McMillan (dir.) et Eldon (dir.), « Late Holocene Cultures », dans First Peoples In Canada, D & M Publishers, , 432 p. (lire en ligne).

- Gerasimov et al. 2006.

- Dikov 1988.

- Bronshtein et Dneprovsky 2016.

- Peregrine et Ember 2012.

- Flegontov, Altınışık et Changmai 2017.

- Pitulʹko et Pavlova 2016.

- Grønnow 1991.

- Park 1997.

- McGhee 2001.

- Dikov 2004.

- Gilbert, Kivisild et Grønnow 2008.

- Rørdam et Jensen 1991.

- Rasmussen, Li et Willerslev 2010.

- (en) Maanasa Raghavan, Michael DeGiorgio, Anders Albrechtsen et al., « Supplementary Materials : The genetic prehistory of the New World Arctic », Science, vol. 360, no 6386, (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en + fr) Darcy F. Morey et Kim Aaris-Sørensen (trad. Nésida Loyer), « Paleoeskimo Dogs of the Eastern Arctic », Arctic, vol. 55, no 1, , p. 44–56 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Jeppe Møhl, « Dog Remains from a Paleoeskimo Settlement in West Greenland », Arctic Anthropology, vol. 23, nos 1 et 2, , p. 81-89 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Morten Meldgaard, « Man, dog and matérial culture », dans Morten Meldgaard, Ancient Harp Seal Hunters of Disko Bay : Subsistence and settlement at the Saqqaq culture site Qeqertasussuk (2400-1400 BC), West Greenland, vol. 30, Museum Tusculanum Press - Man & Society, coll. « Meddelelser om Grønland », , 189 p. (ISBN 9788763530675, lire en ligne).

- (en + fr) Ulla Odgaard, « Hearth and home of the Palaeo-Eskimos », Études/Inuit/Studies, vol. 27 « Architecture paléoesquimaude/Palaeoeskimo Architecture », nos 1-2, (lire en ligne, consulté le ).

- Louis Gilbert (dir.), Pierre Desrosiers (dir.), Jean-Jacques Adjizian et Daniel Gendron (dir.), Le patrimoine archéologique de l'Arctique Québécois, Conseil du patrimoine culturel du Québec - Institut culturel Avataq - Ministère de la Culture et des Communications, (lire en ligne [PDF]).

- (en + fr) Dan Odess, « An Early Arctic Small Tool tradition structure from interior Northwestern Alaska - Une structure de la Tradition microlithique de l'Arctique ancienne à l'intérieur du nord-ouest de l'Alaska », Études/Inuit/Studies, vol. 27, nos 1 et 2 (dossier : Architecture paléoesquimaude), (ISSN 0701-1008, DOI 10.7202/010794ar, lire en ligne [PDF], consulté le ).

- Patrick Plumet, « Le premier peuplement de l'Amérique et de l'Arctique [Etat des problèmes]. », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 91, nos 4-5 (dossier : Le peuplement préhistorique de l'Amérique, sous la direction de Claude Chauchat), , p. 228-239 (DOI https://doi.org/10.3406/bspf.1994.9730, lire en ligne, consulté le ).

- Gilles Tassé, « Tradition microlithique de l'Arctique (Arctic Small Tool tradition, ASTt) », dans Gilles Tassé, L'archéologie au Québec : mots, techniques, objets, Éditions Fides, , 148 p. (lire en ligne), pages 112 à 114.

- André Leroi-Gourhan et José Garanger, « La tradition microlithique de l'Arctique : Le peuplement de l'Arctique », dans André Leroi-Gourhan et José Garanger, La préhistoire dans le monde, Presses Universitaires de France, , 848 p. (lire en ligne).

- (en) Patrick Jullig, « William Nathaniel Irving (1927-1987) », Arctic Journal, vol. 41, no 4, (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Douglas D. Anderson, « Eastern Arctic Small Tool : Arctic Small Tool Tradition », dans Guy E. Gibbon, Kenneth M. Ames, Archaeology of Prehistoric Native America : Arctic and Subarctic, vol. 2, Taylor & Francis, , 941 p. (lire en ligne), p. 27 à 32.

- Dan Odess, « The Arctic Small Tool Tradition Fifty Years On », Alaska Journal of Anthropology, vol. 3, no 2, (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) David Knecht, « Evidence for the Arctic small tool tradition in the Eastern Aleutians », Alaska Journal of Anthropology, vol. 3, no 2, (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Robert W. Park, « The Arctic Small Tool tradition », sur le site du département d'Anthropologie de l'Université de Waterloo (consulté le ).

- (en) Don E. Dumond, « The Arctic Small Tradition in the southern Alasaka », Alaska Journal of Anthropology, vol. 3, no 2, (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Guy E. Gibbon (dir.) et Kenneth M. Ames (dir.), « Denbigh Flint Complex », dans Archaeology of Prehistoric Native America : An Encyclopedia, Taylor & Francis, , 943 p. (lire en ligne).

- (en) Guy E. Gibbon (dir.) et Kenneth M. Ames (dir.), « Artic Small Tool Tradition », dans Archaeology of Prehistoric Native America : An Encyclopedia, Taylor & Francis, , 943 p. (lire en ligne).

- Gilles Tassé, chap. 4-41 « Groswatérien (Gros Water Culture) », dans Gilles Tassé, L'archéologie au Québec : mots, techniques, objets, Éditions Fides, , 148 p. (lire en ligne), page 116.

- (en) Peter Ramdsen et James A. Tuck, « A Comment on the Pre-Dorset/Dorset Transition in the Eastern Arctic », Anthropological papers of the University of Alaska, vol. 1, no 1, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Don E. Dumond, « The Norton Tradition », Arctic Anthropology, vol. 37, no 2, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Peter N. Peregrine (dir.), Melvin Ember (dir.) et al., « Eastern Arctic Small Tool Tradition », dans Peter N. Peregrine, Melvin Ember et al., Encyclopedia of Prehistory : Arctic and Subarctic, vol. 2, Springer Science & Business Media, , 239 p. (lire en ligne), pages 28 à fin chapitre.

Pour en savoir plus

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Robert McGhee, Une histoire du monde arctique : le dernier territoire imaginaire, Editions Fides, , 300 p. (lire en ligne).

- André Leroi-Gourhan (dir.) et José Garanger (dir.), « Le peuplement de l'Arctique », dans La préhistoire dans le monde, Presses Universitaires de France, , 848 p. (lire en ligne).

- Gérard Duhaime (dir.), chap. 1 « Terres habitées, interactions et changements au temps de la préhistoire », dans Le Nord : habitants et mutations, Presses Université Laval, coll. « Atlas historique du Québec », , 227 p. (lire en ligne), Traditions amérindiennes entre 4 000 et 400 ans av. J.-C..

- (en) M.A. Priscilla Renouf, « Palaeoeskimo in Newfoundland & Labrador », publications du CA. Terre-Neuve et Labrador, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) David J. Meltzer (dir.), chap. 7 « What do you do When No One's been there before ? : Colonizing Ice Age America », dans First Peoples in a New World, University of California Press, , 464 p. (lire en ligne), p. 212-216.

- (en) Clark Wissler, « Reviewed Work : An Anthropogeographical Study of the Origin of the Eskimo Culture by H. P. Steensby », Geographical Review, Société américaine de géographie, vol. 9, no 2, , pages 135 à 138 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Igor Krupnik (dir.) et al., « The introduction of Paleo- and Neo-Eskimo Culture », dans Igor Krupnik et al., Early Inuit Studies : Themes and Transitions, 1850s-1980s, Smithsonian Institution, , 592 p. (lire en ligne), p. 271 à 279.

- (en + fr) J. V. Wright, chap. 21 « Les Paléoesquimaux anciens », dans Histoire des autochtones du Canada, vol. 152, t. I : 10 000 à 1 000 av. J.-C., Commission archéologique du Canada, coll. « Mercure », , 588 p. (ISBN 0-660-15951-1, lire en ligne).

- (en + fr) J. V. Wright, chap. 30 « Les Paléoesquimaux moyens », dans Histoire des autochtones du Canada, vol. 152, t. II : 1 000 av. J.-C. à 500 apr. J.-C., Commission archéologique du Canada, coll. « Mercure », , 588 p. (ISBN 0-660-15951-1, lire en ligne).

- (en) D. V. Gerasimov, E. Yu. Giria, V. V. Pitul’ko et A. N. Tikhonov, chap. 10 « New Materials for the Interpretation of the Chertov Ovrag Site on Wrangel Island », dans Don E. Dumond et Richard L. Band, Archaeology in northeast Asia : on the pathway to Bering Strait, Smithsonian Institution, , 228 p. (lire en ligne [PDF]), p. 203 à 206.

- (en) Nikolai N. Dikov, « The Earliest Sea Mammal Hunters of Wrangell Island », Arctic Anthropology, vol. 25, no 1, , p. 80-93 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Mikhail M. Bronshtein, Kirill A. Dneprovsky et al., chap. 19 « Ancient Eskimo Cultures of Chukotka », dans T. Max Friesen et Owen K. Mason, The Oxford Handbook of the Prehistoric Arctic, Oxford University Press, , 984 p. (lire en ligne), p. 540 à fin chapitre.

- (en) Peter N. Peregrine (dir.) et Melvin Ember (dir.), chap. 56 « Holocene Stone Age of Northeastern Asia : Sites - Chertov Ovrag », dans Peter N. Peregrine, Melvin Ember et al., Encyclopedia of Prehistory : Arctic and Subarctic, vol. 2, Springer Science & Business Media, (1re éd. 2001), 239 p. (lire en ligne), p. 55 à 57.

- (en) Vladimir Viktorovič Pitulʹko et Elena Yu. Pavlova, « Appendix I », dans Vladimir Viktorovič Pitulʹko et Elena Yu. Pavlova, Geoarchaeology and Radiocarbon Chronology of Stone Age Northeast Asia, Texas A&M University Press, , 256 p. (lire en ligne), p. 170.

- (da) Bjarne Grønnow, « Vejen til Grønland », Tidsskriftet Grønland, no 4, , p. 100-102 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Robert W. Park, « Ancient People of the Arctic, by Robert Mc Ghee. », The Arctic Journal, , p. 268 (lire en ligne [PDF]).

- (en) Robert McGhee, chap. 5 « The Great Exploration », dans Robert McGhee, Ancient People of the Arctic, UBC Press, , 2e éd. (1re éd. 1996), 244 p. (lire en ligne), p. 73 à fin chapitre.

- (en) Nikolai N. Dikov (trad. Richard L. Bland), « The Appearance of Sea Mammal Hunting and the Problem of the Origin of the Eskimos », dans Nikolai N. Dikov, Early Cultures of Northeastern Asia, Anchorage, Alaska, U.S. Department of the Interior, National Park Service, Shared Beringian Heritage Program, (lire en ligne [PDF]).

- (en) Thomas Gilbert, Toomas Kivisild, Bjarne Grønnow et al., « Paleo-Eskimo mtDNA genome reveals matrilineal discontinuity in Greenland », Science, vol. 320, no 5884, , p. 1787-1789 (DOI 10.1126/science.1159750, lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (da) Anne-Marie Rørdam et Eileen Jensen, « Hår fra Qerqertasussuk - stammer de fra mennesker eller dyr? », Tidsskriftet Grønland, no 4, , p. 155-158 (lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Morten Rasmussen, Yingrui Li, Eske Willerslev et al., « Ancient human genome sequence of an extinct Palaeo-Eskimo », Nature, vol. 463, , p. 757–762 (DOI 10.1038/nature08835, lire en ligne [PDF], consulté le ).

- (en) Pavel Flegontov, Ezgi Altınışık, Piya Changmai et al., « Paleo-Eskimo genetic legacy across North America » [PDF], sur le site de prépublication bioRxiv, (consulté le ).

- Marcel Otte, « La Préhistoire de l'Amérique du Nord et de l'Arctique : La Tradition microlithique de l'Arctique », dans Marcel Otte, La préhistoire, De Boeck Supérieur, , 304 p. (lire en ligne).

- Patrick Plumet, « La préhistoire de l'Arctique et la formation de l'Esquimau », dans Patrick Plumet et al., Dictionnaire de la Préhistoire, Encyclopædia Universalis, coll. « Les Dictionnaires d'Universalis », , 1321 p. (lire en ligne), p. 86 à fin chapitre.

- (en + fr) Ralph T. Pastore, « Palaeo-Eskimo », Publications de l'Heritage Foundation de Terre-Neuve et Labrador (en), (lire en ligne, consulté le ).

Articles connexes

Liens externes

- Yvon Csonka, « Paléoesquimau », sur le site de l'Encyclopædia Universalis (consulté le ).

- (en) Pavel Flegontov, N. Ezgi Altınışık, Piya Changmai et al., « Paleo-Eskimo genetic legacy across North America » [PDF], sur le site de prépublication bioRxiv, (consulté le ).

- P. M. Desrosiers et Daniel Gendron, « Chronologie de l'Arctique », sur le site de l'Institut culturel Avataq, (consulté le ).

- « Le Paléoeskimo et la tradition microlithique de l'Arctique », sur le site de l'Uqàm (consulté le ).