Otto Intze

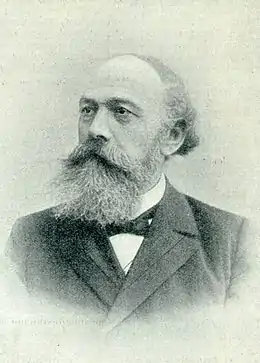

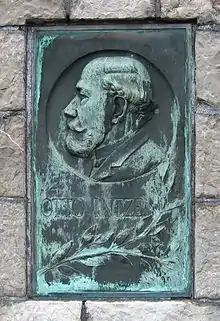

Otto Intze (né le 17 mai 1843 à Laage[1], Mecklembourg; † 28 novembre 1904 à Aix-la-Chapelle[2]; de son nom complet : Otto Adolf Ludwig Intze) est un ingénieur des travaux publics et professeur allemand, considéré comme le plus grand constructeur de barrages de ce pays. Il enseigna l'hydraulique, le génie civil et la science des matériaux à l’École des Mines d’Aix-la-Chapelle, dont il fut le recteur de 1895 à 1898.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 61 ans) Aix-la-Chapelle |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Distinctions |

Biographie

Intze avait un père médecin qui lui permit de suivre un cursus technique dans une école professionnelle. À 17 ans il fut embauché par une société britannique titulaire d'un marché de construction de la ligne de chemin de fer Riga-Daugavpils. Après y avoir travaillé plus de deux années, il reprit ses études en 1862 à l’école polytechnique de Hanovre et obtint en 1866 le diplôme d’ingénieur comme major de sa promotion[2].

Puis il fut de façon éphémère répétiteur à l’École des travaux publics de Holzminden, avant de rejoindre le port de Hambourg, où il était chargé de construire des ponts, des quais et des écluses[2]. Avec ce travail, il se sentit enfin en mesure de fonder une famille. Au cours de l'été 1868, il épousa Charlotte-Émilie Theodore-Lorenz, qui devait lui donner quatre fils et quatre filles.

Lorsque August von Kaven, qui avait été l'un des professeurs (routes et voies ferrées) de Intze à Hanovre, entreprit d'ouvrir une école polytechnique en province de Rhénanie à Aix-la-Chapelle, il le recruta comme privat-docent de Génie civil et de Travaux fluviaux[2]. Ainsi, en 1870, âgé d'à peine 27 ans, Intze devenait professeur : c'était la fin de ses années d'errance. Bien qu'on lui offrît ensuite plusieurs chaires prestigieuses dans les Instituts techniques de Brunswick, Berlin et Munich, il choisit d'effectuer toute sa carrière à Aix-la-Chapelle.

Intze était voué aussi bien à travailler comme ingénieur consultant, afin de marier le plus possible théorie et pratique, et il réalisa en effet de ce point de vue un labeur immense. Accablé de travail, il tomba gravement malade à l'automne 1904 mais, se refusant tout repos, mourut le 28 décembre.

Intze était un luthérien convaincu, mais Aix-la-Chapelle, exclusivement catholique, ne disposait d'aucun temple ; aussi l'ingénieur n'hésitait-il pas à aller jusqu'à la ville voisine de Vaals (Pays-Bas) pour y suivre l'office ; et c'est pourquoi sa tombe, préservée jusqu'à aujourd'hui, se trouve dans le cimetière de cette paroisse.

Lois de Intze

Première loi

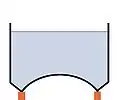

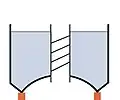

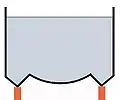

Dans les châteaux d’eau d’Intze, le réservoir est un cylindre de révolution qui repose sur un couronnement en briques. La base du réservoir est ancrée dans cette maçonnerie par une couronne circulaire en acier (Ringanker), qui ne transmet en principe à la tour qu’une résultante de forces verticale, les composantes horizontales s’annulant mutuellement (de par la symétrie de la structure). Cette remarque permet de démaigrir la maçonnerie de la tour d’appui[3] - [4]. Ce schéma a été exploité en Allemagne de 1885 à 1905.

- Réservoirs de château d'eau

Réservoir Intze simple

Réservoir Intze simple Réservoirs jumelés

Réservoirs jumelés Double réservoir Intze

Double réservoir Intze

Deuxième loi

Les barrages imaginés par Otto Intze répondent aux principes suivants :

- ce sont des barrages poids de profil quasi-triangulaire ;

- le corps du barrage est formé de remblais fortement cimentés ;

- le tracé en plan affecte la forme d’une voûte dont la concavité est tournée vers l'aval ;

- la partie supérieure amont du barrage est recouverte d’un parement en briques (appelé Vorsatzmauerwerk ou Verblendung), recouvert d'un masque imperméable fait de brai de bitume ou de goudron, tandis que la moitié inférieure est couverte par un éperon drainant (Intze-Keil) en sable et graves, de forme prismatique[5]. L'eau est récoltée par des aqueducs verticaux en terre cuite et crépinés en partie supérieure.

Les châteaux d'eau

L'un des premiers, Intze découvrit les avantages de l'acier dans la construction des châteaux d'eau. L'exode rural s'accompagnait alors de la multiplication de ces équipements dans les villes aussi bien que dans les gares, pour l'approvisionnement des locomotives à vapeur. Grâce à l'adoption d'un profil auto-stable (les réservoirs d'Intze étaient des solides de révolution, rétrécis à leur base et arrondis à leur sommet), il fit en sorte que les composantes horizontales des poussées de l'eau s'annulent mutuellement ; ainsi le réservoir repose sur une couronne de faible diamètre, ce qui donne une tour de château d'eau conique, donc moins coûteuse en maçonnerie.

Ce principe breveté (« première loi d'Intze ») a été repris en Allemagne et dans toute l'Europe, inspirant la structure de 467 châteaux d'eau et de 74 citernes à gaz jusqu'en 1900, le prototype de ces ouvrages étant celui de Remscheid (1883). Intze s'en servit également pour 30 citernes d'usine, dont il dirigea la construction. On lui doit également des circuits de chauffage à air pour de grands immeubles et il a construit une douzaine de roues hydrauliques en acier pour de petites entreprises de l'Eifel.

Les barrages

Ces réalisations auraient suffi à combler la carrière d'un ingénieur, mais Intze fit bien plus que cela, puisqu'il passe aujourd'hui pour le père de l’hydrologie allemande moderne. Pour cela il tourna d'abord son regard vers la France, qui dès le milieu du XIXe siècle avait déjà construit une multitude de barrages-réservoirs, représentant une capacité totale installée de 265 000 000 m3. Lors du 23e congrès de l'Association des Ingénieurs Allemands (VDI) en 1882 à Magdebourg Intze développa un programme pour l’« Emploi rationnel de l'hydroélectricité en Allemagne. » Toutefois, son premier projet concret de barrage fut sans rapport avec l'hydroélectricité : il répondait avant tout à l'adduction d'eau potable.

Premiers pas : l'alimentation en eau de la ville de Remscheid

En effet, pour répondre à une urbanisation en plein essor, la ville de Remscheid avait dès 1884 mis en œuvre un service d'adduction d'eau potable exploitant une multitude de forages souterrains, mais ce réseau s'avéra très vite encore insuffisant. Intze proposa donc aux échevins de construire un barrage, mais il fallait tout d'abord évaluer les capacités de renouvellement de la ressource en eau de la région. À cette fin, il fit construire une station de jaugeage automatisée équipée de limnimètres à chronomètre pour pouvoir mesurer simultanément le volume des précipitations en deux points du bassin versant. Il put ainsi établir que les trois quarts des eaux de pluie ruisselaient vers l’Eschbach, ce qui représentait en année moyenne un volume de 3 600 000 m3 d'apport.

D'après les calculs d’Intze, un réservoir de 1 000 000 m3 était suffisant pour assurer les besoins en eau potable de la ville et fournir l’eau douce indispensable aux usines de la vallée. Il fallait pour cela créer une retenue de 25 m sur l’Eschbach. Intze dessina le profil d'un écran en maçonnerie, d’épaisseur décroissante entre la base et le couronnement, avec un parement concave à l’aval. Assemblé pierre par pierre, il fut achevé en seulement trois ans (1892). On construisit ensuite tous les autres barrages selon ce modèle, la seconde loi de Intze.

Intze s’affairait encore au chantier du barrage de l'Eschbachtal lorsqu’on le sollicita pour l’aménagement de la vallée de la Wupper, dont les usines, depuis plusieurs années, devaient se mettre au chômage quatre à cinq mois l’an faute d’eau. Il suggéra qu’en creusant des bassins de rétention dans la haute vallée, on pourrait couvrir trois fois les besoins lors des étiages estivaux ; toutefois, les petits exploitants s’opposèrent fermement à ce projet. C’est par l’adoption d'une loi incitative sur la création de coopératives qu’enfin en 1891 on put mener les travaux à bien. Le volume total de toutes les retenues se montait à 13 000 000 m3, et encore n’était-ce là qu’un prélude à des réalisations beaucoup plus prometteuses, car il fallait désormais assurer la sécurité des approvisionnements de toute la Ruhr.

Bien qu’au cours de la seconde moitié du XIXe siècle les mines et l’industrie se fussent développées par delà la Ruhr en direction du Nord et de la vallée de l'Emscher, la région continuait de dépendre des apports en eau de la Ruhr, car l’Emscher était extrêmement polluée par les rejets et l’exploitation des mines avait tari les sources, privées de l’alimentation par les écoulements interstitiels. Vers la fin du XIXe siècle, les pompages dans la Ruhr représentaient plus de 100 000 000 m3 par an et il était prévisible qu'avec la croissance démographique et industrielle soutenue, la rivière serait bientôt à sec une partie de l’été.

La canalisation de la Ruhr

Inspirées par les travaux de Intze, les villes et les sociétés industrielles conclurent en 1899 la « Société des barrages de la Ruhr », gérant un fonds d’investissement fixé à 1,5 Pfennig pour 10 m3 d'eau, ce qui permit de financer la construction de pas moins de sept barrages jusqu'en 1904 le long du cours supérieur de la Ruhr et de ses affluents. À la mort d’Intze, ce grand œuvre fut poursuivi : Ernst Link, l’un de ses assistants, construisit le barrage-réservoir de la Möhne, d'une capacité de 135 000 000 m3, et qui par sa hardiesse dépassait tout ce qui s’était construit jusque-là en Allemagne.

Parallèlement à l’aménagement hydraulique de la Ruhr, les autorités de province de Rhénanie chargèrent Intze d’étudier la lutte contre les crues de la Rœr dans le massif de l’Eifel. Il reconnut rapidement que la topographie permettait de combiner la lutte contre les crues avec la production d’hydroélectricité. La Roer s’étrangle en effet dans une vallée profondément encaissée à travers l’Eifel, et la pente de son lit est importante. En aménageant une centrale électrique, non au pied du barrage mais plus en aval, il devenait possible d'exploiter, grâce à une conduite forcée rescindant les méandres de la rivière, une chute d'eau considérable. Intze trouva, avec la confluence de l'Urft, l'endroit idéal pour établir le barrage. De là, une conduite forcée longue de 2,6 km et prolongée jusqu'à Heimbach formait une chute de 110 m. La centrale électrique présentait une puissance maximale de 12 MW et fut (mais pour peu de temps) la plus puissante d’Europe.

Ce barrage de l'Urfttal (de) est un barrage-voûte haut de 58 m, et plus précisément de 50 m entre la base et le couronnement, avec un fruit de 6 m. Un déversoir latéral sert d’évacuateur de crue, en déversant le trop-plein du lac à l’aval vers un bassin de tranquillisation. Le chantier, travaux de préparation compris, s'étala de 1899 à 1904. Il y avait chaque été jusqu'à 800 ouvriers, pour la plupart venus d’Italie, de Croatie et de Pologne.

Maîtrise des crues de l'Oder

Dans le même temps, Intze s’affairait en Silésie. Des crues catastrophiques des affluents de l’Oder coulant depuis les Monts des Géants avaient dévasté la région en 1888, en 1890 et enfin une nouvelle fois au cours de l’été 1897[6]. L’empereur Guillaume II fit de la lutte contre les crues une affaire d’État. En tant que membre de l’une des commissions gouvernementales, Intze parcourut les régions sinistrées et dès le mois de février 1898, il donnait des instructions assez détaillées pour la régulation des débits. L’enthousiasme de l’empereur pour la technique favorisa la mise en pratique rapide de ces mesures et Intze fut nommé de son vivant membre de la Chambre des seigneurs de Prusse : cela lui permettait de défendre ses projets non seulement sur le plan administratif, mais aussi politique.

Au mois de juillet 1900, la Commission Silésienne de Lutte contre les inondations entrait en fonction : elle décréta la réalisation du projet d’Intze, consistant en deux grands barrages : l’un sur le Bober, l’autre sur la Queis[2]. Les ouvrages de Mauer (auj. Pilchowice) et de Marklissa (Leśna) furent annexés à l’usine hydroélectrique du barrage de l’Urfttal. La réalisation en fut confiée à un collaborateur d’Intze affecté à Hirschberg en Silésie, l’ingénieur en chef Curt Bachmann.

Comme la Silésie, la Bohême avait elle-même été gravement touchée par la crue de 1897 en amont de la Neisse de Görlitz. Là encore, Intze prescrivit et planifia la construction de sept nouveaux barrages : c’est au milieu de ce labeur qu’il mourut.

En cette fin d'année 1904, Intze avait dirigé lui-même la construction de douze barrages ; dix étaient en cours de travaux et 24 autres en étaient à différents stades d’étude[2].

Les barrages d'avant 1914

Entre 1889 et 1914, les lois d'Intze servirent de ligne directrice à une quarantaine de barrages de l'Empire allemand et de l’Autriche-Hongrie : neuf en Westphalie, sept dans le Duché de Berg, deux dans l’Eifel, sept en Saxe, six en Bohême, quatre en Silésie et un en Thuringe.

Les barrages d'après-guerre

- Barrage de Saidenbach (1929-1933)

- Barrage de Bleiloch (1928-1932)

Livres et articles

- « Rationelle Ausnutzung der Wasserkräfte Deutschland. », Wochenschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, no 41, . Reparu en 1889 sous le titre Die bessere Ausnutzung der Gewässer und Wasserkräfte.

- Das Wasserwerk der Stadt Düren und neuere ausgeführte Wassertürme, Öl- und Gasbehälter. Berlin 1886.

- Die bessere Ausnützung des Wassers und der Wasserkräfte. Berlin 1889.

- Die Wasserverhältnisse Ostpreussens. Berlin 1894.

- Gutachten über die Nutzbarmachung erheblicher Wasserkräfte durch den Masurischen Schiffahrtskanal. Berlin 1896.

- Über die Wasserverhältnisse im Gebirge. Hanovre, 1900.

- Entwicklung des Thalsperrenbaus in Rheinland und Westfalen bis 1903. Aix-la-Chapelle 1903.

- « Die geschichtliche Entwicklung, die Zwecke und der Bau der Talsperren », Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 50e année no 18, .

Bibliographie

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Otto_Intze » (voir la liste des auteurs).

- Siegfried Clodius, « Professor Intze, Aachen. Ein Pionier des deutschen Talsperrenbaues. », Jahrbuch des Eifelvereins, Bonn, , p. 54-56.

- Richard Hennig, Buch Berühmter Ingenieure, Leipzig, .

- Wolfgang König (de), « Der Ingenieur als Politiker. », Technikgeschichte, vol. 73, .

- (de) Heinz-Dieter Olbrisch, « Intze, Otto », dans Neue Deutsche Biographie (NDB), vol. 10, Berlin, Duncker & Humblot, , p. 176–177 (original numérisé).

- Hans-Dieter Sauer, « Otto Intze (1843–1904). Der Begründer des deutschen Talsperrenbaus. », Ingenieurbaukunst in Deutschland, Jahrbuch 2007-08, Hambourg, .

- Catalogue de l'exposition de ses 125 ans organisée par la bibliothèque universitaire d'Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle, , p. 74 et suiv.

- Oskar Schatz, Otto Intze (1843-1904), vol. VI : Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsbiographien (de), Aschendorff, Münster, , p. 60-80.

- Actes du 35e Symposium Internationales Wasserbau (IWASA) ; n° 142 des Conférences de l’Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Aix-la-Chapelle, Shaker Verlag, , 267 p. (ISBN 3-8322-4286-4), « Energie und Wasserkraft. Zum 100. Todestag von Otto Intze ».

- « Nachruf auf Otto Intze », Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure, 49e année no 4, .

- « Otto Intze † », Zentralblatt der Bauverwaltung, 25e année no 3 (7 janvier 1905), , p. 14-16.

Notes et références

- D’après (de) Heinz-Dieter Olbrisch, « Intze, Otto », dans Neue Deutsche Biographie (NDB), vol. 10, Berlin, Duncker & Humblot, , p. 176–177 (original numérisé)., ainsi que J. Köngeter et al., Talsperren in Deutschland, Wiesbaden, Springer Vieweg, , 492 p. (ISBN 978-3-8348-2107-2 et 3-8348-2107-1, lire en ligne), « Bildnachweis », p. 481.

- D'après Heinz-Dieter Olbrisch, Neue Deutsche Biografie, vol. 10 (lire en ligne), « Intze, Otto », p. 176-177

- Cf. Manuel de l'Ingénieur, vol. 3, Paris et Liège, Libr. polytechnique Ch. Béranger, , « Distribution de l'eau - Réservoirs », p. 886-888.

- « Wassertürme: Bauformen », sur zagermann.de (consulté le )

- « Moehnetalsperre : Technische Angaben », sur ruhrverband.de (consulté le )

- Cf. (de) Franz Schubert, « Das Hochwasser von 1897 », Striegistal-Bote, (lire en ligne, consulté le )

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :