Oflag II-A

Oflag II-A est la dénomination d'un camp de prisonniers de guerre pour officiers, créé par l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, et situé à Prenzlau, à environ 90 kilomètres au nord de Berlin[1].

| Oflag II-A | |

| |

| Lieu | Prenzlau, Brandebourg, Allemagne |

|---|---|

| Type d’ouvrage | Camp de prisonniers de guerre pour officiers |

| Utilisation | 1939—1945 |

| Contrôlé par | |

| Guerres et batailles | Seconde Guerre mondiale |

| Coordonnées | 53° 18′ 08″ nord, 13° 49′ 15″ est |

Étymologie

La dénomination Oflag II-A résulte de la juxtaposition de :

- Oflag, abréviation du mot allemand Offizierslager, qui signifie « camp pour officiers » ;

- II, numéro du district militaire allemand dans lequel était situé le camp, à savoir le district militaire de Stettin ;

- A, lettre identifiant cet Oflag particulier au sein du district militaire concerné, qui en compta cinq.

Description

L'Oflag II-A fut installé dans une caserne construite en 1936, au sud de la ville de Prenzlau, pour le 38e régiment d'artillerie de l'armée allemande[2].

Ouvert à la fin , il abrita d'abord des officiers polonais[3]. En , des officiers d'autres nationalités, principalement des officiers belges, y remplacèrent les officiers polonais, qui furent transféré à l'Oflag II-E de Neubrandenbourg à la fin février 1941[4]. À la fin , quasi tous les officiers belges d'active y furent regroupés, les officiers de réserve belges étant, quant à eux, transférés à l'Oflag X-D de Fischbek. Le regroupement des officiers d'active belges prisonniers fut poursuivi en septembre 1943, avec l'arrivée d'une centaine d'entre eux venant de l'Oflag X-C de Lübeck. En , l'Oflag II-A comptait un peu plus de 2 600 officiers, et élèves officiers[5] - [6]. Outre ceux-ci, le camp hébergeait aussi environ 300 sous-officiers et soldats, dont les ordonnances des officiers[4]. Lors de sa dissolution au début 1944, les officiers employés par l'O.T.A.D. (Office des Travaux de l'Armée Démobilisée), et épargnés jusque là par la captivité, furent eux-aussi transférés à l'Oflag II-A[7]; de petits groupes de nouveaux arrivants se succédèrent tout au long de l'année; c'est, au total, environ 160 nouveaux prisonniers belges qui arrivèrent en 1944. Suite à l’insurrection de Varsovie, plusieurs officiers polonais furent faits prisonniers et transférés au camp.

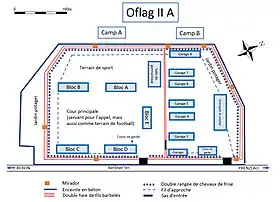

Seule la partie de la caserne située au nord-ouest de la Berliner Straße fut affectée au camp; le reste de celle-ci, situé de l'autre côté de la rue, garda son affectation initiale. D'une superficie d'environ 9 hectares au total[8], le camp était divisé en deux parties[9]: le camp A (Lager A) contenait quatre blocs de trois étages, dont un mansardé, destinés aux prisonniers - totalement (blocs A, B et C), ou partiellement (bloc D) -, ainsi qu'un bloc administratif et de cantine (bloc E), dans lequel logeaient aussi un nombre limité de prisonniers; le camp B (Lager B) contenait divers garages et ateliers, dont certains servirent de logement supplémentaire pour les prisonniers. Le camp était entouré d'une double clôture de barbelés avec sept miradors.

En , la dénomination Oflag II-A fut changée en Oflag 80[4].

Situation géographique

Le camp se situe dans la périphérie sud-ouest de Prenzlau, chef-lieu de l'arrondissement d'Uckermark, dans le Land de Brandebourg, le long de la route B 109 reliant la ville à Berlin, et juste au niveau du croisement entre la Berliner Straße et la Röperdorfer Straße.

.jpg.webp)

Prenzlau se situe, à vol d'oiseau, à une distance d'environ 93 km de Berlin, 500 km de Varsovie, 700 km de Bruxelles, et 760 km de Zurich; de quoi décourager et, en tout cas compliquer, les évasions.

Des étages supérieurs des blocs du camp A, on peut apercevoir le centre ville et l'église Sainte-Marie (Marienkirche), qui se trouvent à environ 3 km.

Le camp est assez proche (moins de 2 km) du lac Unteruckersee, qui borde Prenzlau, et s'étend, au sud, sur une superficie de 10 km².

L'arrière du camp donne sur une zone de marais et de bois; la ligne de chemin de fer vers Berlin passe à moins de 400 m.

Libération

Le camp fut libéré le par le Deuxième front biélorusse, qui avait pris Prenzlau la veille[4]. Le , une partie des officiers prisonniers avaient été emmenés à pied par leurs gardiens allemands, fuyant l'avance de l'Armée rouge. Le départ s'effectua en deux colonnes, les occupants des blocs A et B d'une part, et ceux des blocs C, D, et E d'autre part ; les généraux, les malades de l'infirmerie et les soldats restèrent sur place. Abandonnés à eux-mêmes un peu plus tard, la plupart[10] des prisonniers revinrent au camp libéré, fatigués physiquement, et nerveusement, par ce périple de près de 80 km, effectué dans des conditions dangereuses et stressantes. Ils y passèrent encore un peu plus d'un mois en compagnie des troupes russes, avant d'être emmenés en camion, et remis à l'armée anglaise. Ce n'est donc qu'au début que les officiers belges purent rentrer chez eux.

Peu avant sa libération, le camp fut victime d'un dommage collatéral des combats en cours. Le , deux bombes, larguées par un avion russe, atteignirent le bloc B, causant la mort sur le coup de huit prisonniers de guerre, et en blessant plusieurs autres, dont l'un décéda un peu plus tard[11].

Conditions de détention

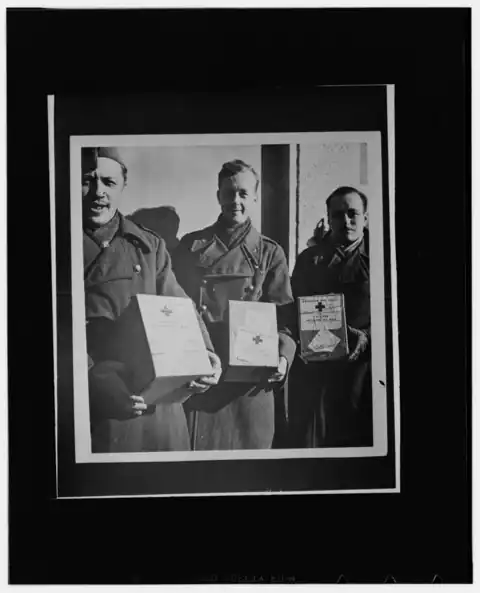

Plusieurs visites de la Croix-Rouge ont eu lieu durant la période de fonctionnement du camp, notamment en mai 1940 (Dr Marti), en mai 1941 (Dr Exchaquet), et en novembre 1942 (Drs Wenger et Lehner)[12] - [13] - [14]. Elles ont permis de confirmer que les conditions de détention respectaient, dans l'ensemble, la troisième Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre[4] - [15]. Toutefois, au cours du temps, ces conditions n'ont cessé de se détériorer[16].

Hébergement

Alors que d'autres camps n'étaient composés que de baraquements sans confort, l'Oflag II A fut installé dans une caserne très récente, dont les bâtiments destinés au logement étaient équipés d'un chauffage central et, à chaque étage, d'installations sanitaires communes, comportant des lavabos, des douches, et des toilettes[4].

Il faut toutefois tempérer cette impression de confort relatif :

- vu la surpopulation du camp, des prisonniers furent logés dans les caves, dans les greniers, et, à la bonne saison, dans les garages

- la taille des chambrées était inversement proportionnelle au grade : quelques généraux privilégiés étaient logés dans une chambre individuelle, les autres généraux étaient logés par deux, les colonels par quatre, et les majors par 8; les officiers subalternes et les sous-officiers et soldats étaient hébergés en chambrées de taille variable allant jusqu'à 34 personnes[4]; dans chaque garage, divisé en plusieurs sections mais sans cloisons, il y avait jusqu'à 150 prisonniers

- la literie était rudimentaire (lits superposés à deux étages - voire, très rarement, à trois étages -; sommiers en planches; paillasses) et colonisée par les punaises des lits

- le mobilier était sommaire (quelques armoires, quelques tables, des tabourets - il y avait très peu de chaises dans le camp)

- le chauffage était parcimonieux et le devint plus encore à la fin de la captivité; il n'y avait pas de chauffage dans les garages

- les prisonniers disposaient d'eau froide chaque jour, à des moments précis, mais ne pouvaient bénéficier d'une douche chaude que deux à trois fois par mois[4]

- l'éclairage naturel des caves étant très limité, il y faisait sombre toute la journée, sauf en été; l'éclairage artificiel ne fonctionnait qu'en soirée et la nuit.

Au camp A :

- les blocs C et D, proches de la Berliner Straße et longs, chacun, de 60 m, ont trois étages, dont le dernier est mansardé sous un toit en croupe[18]; le bloc C est exclusivement affecté au logement des prisonniers (environ 750 officiers belges en 1945); le bloc D ne l'est que partiellement (environ 250 officiers belges en 1945) - son rez-de-chaussée est réservé à la garde de police allemande, aux salles de visite, de pansement et à certains bureaux et ateliers : cordonnerie, tailleur, coiffeur, dentisterie, etc.; son premier étage sert d'infirmerie et est occupé par les malades, les médecins, et les infirmiers; son second étage est affecté au logement; son grenier est en grande partie transformé en dépôt pour les valises, celles-ci ne pouvant être conservées dans les chambres que par les généraux et les colonels 3 étoiles; les caves abritent la chaufferie et diverses installations allemandes

- les blocs A et B, un peu moins longs que les précédents, ont, eux-aussi, trois étages, dont le dernier est mansardé sous un toit en croupe tronqué en toit terrasse[19]; ils sont exclusivement affecté au logement de prisonniers (en 1945, environ 700 officiers belges dans le bloc A et 650 dans le bloc B)

- le bloc E, plus court, et comptant seulement 2 étages, dont le second est mansardé sous un toit en croupe, est surmonté d'un clocheton central équipé d'une horloge[20]; sur la façade, au niveau du premier étage et dans l'axe de la triple porte d'entrée, figure l'aigle allemand perché sur une croix gammée; ce bloc héberge la cuisine, la cantine, deux grands réfectoires, la salle à manger des officiers généraux et colonels 3 étoiles, et différents bureaux administratifs; le nombre de prisonniers qui y sont logés est donc assez limité (environ 70 officiers belges en 1945)

- Les toits sont en tuiles rouges, et les murs extérieurs sont recouverts d'un enduit de couleur claire

- La cour centrale est bordée d'arbres

- L’identification des chambres se fait sur base de la lettre désignant le bloc, suivie :

- dans le cas des chambres en sous-sol, du numéro de local (exemple: C1 = chambre 1 dans la cave du bloc C, B11 = chambre 11 de la cave du bloc B)

- pour les autres chambres, d’un chiffre associé à l’étage (1 pour le rez-de-chaussée; 2, 3 et 4 respectivement pour les premier, deuxième et troisième étages) et du numéro de local sur deux chiffres (exemple: C101 = chambre 1 du rez-de-chaussée du bloc C; B411 = chambre 11 de l'étage mansardé du bloc B).

Au camp B:

- Plusieurs hangars, destinés initialement aux véhicules militaires, sont affectés aux logements de prisonniers, seulement à la bonne saison en principe (on y compte environ 80 officiers belges en 1945)

- L'identification d'une "chambre" se fait sur base du numéro (chiffre romain) du garage où se trouve la "chambre", et du numéro (chiffre arabe) de la portion de garage concernée, les deux chiffres étant séparés par un espace ou une barre oblique (exemple : VIII/5 = chambre 5 du garage 8 ; sur la correspondance, ce numéro de chambre est généralement précédé de la mention Camp B H.[21])

En juillet 1944, pour abriter les nouveaux arrivants, les allemands construisirent une longue et spacieuse baraque derrière le bloc A.

Alimentation

Dans le rapport[12] de la visite qu’il effectua le 26 mai 1940, le Dr Marti, envoyé de la Croix-Rouge, note que les officiers font la cuisine dans leur chambre et que leur nourriture est celle des officiers allemands. Il ajoute que la nourriture paraît juste suffisante, mais que, comme elle correspond à celle du soldat allemand, il semble impossible de l’améliorer.

Suivant les témoignages des prisonniers[22], les ingrédients fournis par les allemands sont limités, peu variés, et de médiocre qualité :

- du pain de munition (Kastenbrot)

- un peu de margarine

- un peu de marmelade

- un peu de saucisse (Würst)

- quelques légumes de saison ou de conserve, comme de la choucroute (Sauerkraut)

- un peu de poisson séché

- des pommes de terre en robe des champs (Pellkartoffeln).

Le matin, les prisonniers reçoivent un ersatz de café ; le midi, une soupe très diluée.

La réception de colis familiaux, mais aussi de colis collectifs de la Croix-Rouge, notamment canadienne et américaine, permet heureusement d’améliorer l’ordinaire.

Certains officiers sont aussi autorisés à cultiver un petit potager de 5 à 6 m², leur fournissant des légumes frais (salades, carottes, haricots, …)[23].

Quelques réchauds à gaz sont à disposition des prisonniers (1 pour 500) mais l’usage du gaz est payant et le temps d’utilisation autorisé par personne est très limitée. Aussi la plupart des prisonniers préparent-ils leur repas en utilisant des réchauds de fortune fabriqués à partir de boîtes de conserve[24], et surnommées « choubinettes » ; ces petits réchauds sont basés sur le principe du gazogène, et leur combustible est, la plupart du temps, constitué de boulettes en papier.

Les prisonniers se groupent par affinité pour constituer ce qu’ils appellent des « popotes », où l’on partage les vivres et autres ressources disponibles (contenu des colis, légumes du jardinet, …), ainsi que les tâches (cuisine, jardinage, …).

Le petit-déjeuner est pris en chambre ; le repas de midi est préparé par les soldats prisonniers, et servi au réfectoire ; le repas du soir est préparé par chaque « popote » et pris en chambre.

A partir de septembre 1944, il n’y a plus de colis en provenance de la Belgique, libérée, et les colis de la Croix-Rouge se raréfient et puis se tarissent complètement ; à la fin de leur captivité et jusqu’à la libération du camp, les prisonniers doivent subsister avec les toujours plus maigres rations allemandes, et ils ont faim.

Soins de santé

Le camp comporte une unité médicale et sanitaire, sous le contrôle d’un médecin allemand. Elle emploie les médecins et infirmiers belges prisonniers.

L’infirmerie et les locaux d’hospitalisation se trouvent au premier étage du bloc D.

Les cas graves, ou nécessitant des soins qui ne peuvent pas être pris en charge au camp, sont traités à l’hôpital civil de Prenzlau ou dans des hôpitaux militaires allemands extérieurs distants.

Certains malades sont rapatriés en Belgique, mais souvent seulement après de longs délais.

Il y a un manque récurrent de médicament et de matériel.

Les chambres de l'infirmerie n’échappent pas aux punaises, cafards et autres insectes.

Les soins dentaires sont assurés par un mécanicien dentiste belge ne disposant que d’un matériel rudimentaire, et les délais d’attente sont très longs[25].

Habillement

Les prisonniers ne disposent, chacun, que d’une garde-robe fort limitée, que ce soit en matière de sous-vêtements, d’uniformes, de manteaux, et de chaussures.

Le camp est équipé d’un atelier de couture et d’une cordonnerie, permettant les réparations, mais les délais d’attente sont longs et les prisonniers sont souvent obligés de fournir la matière première nécessaire à la réparation.

Lorsque les vêtements sont trop usés, les allemands fournissent des effets de rechange, en puisant dans leurs stocks d’effets militaires de toutes nationalités ; suivant les circonstances, le prisonnier peut donc hériter d’un manteau polonais ou d’un pantalon français. Quant aux chaussures hors d’usage, elles sont remplacées par des sabots avec tige en cuir (Holzschuhe). Heureusement des colis américains et canadiens vont fournir des chaussures neuves en cuir à de nombreux prisonniers.

Administration du camp

L’Oflag II-A est organisé, et administré, suivant le standard en vigueur dans l’armée du IIIe Reich.

Le commandement du camp est confié à un officier supérieur de la Wehrmacht, assisté d’officiers subalternes et de sous-officiers. Le premier commandant du camp, d'août 1939 à juin 1940, est le Generalmajor Jesco van Puttkamer, alors âgé de 63 ans.

Ainsi que le prévoit la convention de Genève, les prisonniers disposent d’un représentant officiel, appelé homme de confiance, qui est censé défendre leurs intérêts. Autorité morale, son rôle est délicat, car il est aussi considéré par l’autorité militaire allemande comme garant du comportement des prisonniers, et il doit relayer les informations et consignes de cette autorité. A l’arrivée des officiers belges à Prenzlau, en 1941, c’est le Lieutenant-Général Edouard Van den Bergen, doyen des officiers – il a alors 62 ans -, qui endosse ce rôle.

Le camp compte une antenne du renseignement militaire (Abwehr), qui est en charge de la surveillance au sens large (y compris de celle des militaires allemands du camp...), de la prévention des évasions, de la censure (colis, lettres, livres, sermon dominical, …), de la propagande, et de la promotion de toutes les formes possibles de collaboration.

Chaque chambrée dispose d’un chef de chambrée, qui pour les chambrées de sous-lieutenants et lieutenants, est systématiquement un capitaine-commandant. Chaque bâtiment et étage se voit également attribuer un officier responsable.

Surveillance et prévention des évasions

L’infrastructure de prévention des évasions est constituée :

- d’une zone d’exclusion délimitée par un fil métallique positionné à 50 cm du sol ; tout prisonnier franchissant cette limite est susceptible d’être abattu

- d’une double rangée de chevaux de frise barbelés

- d’une double clôture de fils barbelés haute de 2 m 50 ; le haut de la clôture intérieure est recourbé vers l’intérieur ; l’espace entre les deux clôture est suffisant pour permettre d'y effectuer une ronde

- d’un mur extérieur en béton d’1 m 80 de hauteur

- de sept miradors sur pilotis, de 4 m 50 de hauteur ; répartis tout autour de l’enceinte, ils sont occupés en permanence par une sentinelle, et disposent chacun d’un projecteur puissant.

Le camp A est séparé du camp B par une double clôture de fils barbelés, dans laquelle une porte est aménagée.

Le camp A et le camp B disposent chacun d’un accès à la Berliner Straße ; ces accès comportent :

- une porte barbelée devant laquelle se trouve un planton

- un sas avec baie vitrée donnant sur le corps de garde

- une double porte barbelée gardée par une sentinelle.

La garde du camp est assurée par l'une des compagnies d'un Landesschützen-Bataillon (de), unité d'infanterie territoriale composée de personnel plus âgé, ou moins apte au combat, et affecté, pour ces raisons, à des missions de garde de prisonniers. En journée, une quarantaine de soldats sont affectés à la surveillance des prisonniers; la nuit, les sentinelles des miradors sont doublées, et des rondes sont organisées à la périphérie du camp.

Des fouilles ont lieu régulièrement pour débusquer des indices de projets d'évasion, et particulièrement de creusement de tunnels; les soldats allemands en charge de ces fouilles sont surnommés "rats de cave" par les prisonniers; un réseau de micros, enfouis dans le sol en plusieurs endroits du camp, est destiné à détecter des bruits suspects ou des vibrations anormales.

À leur arrivée au camp, les prisonniers se voient attribuer un matricule, et une plaque d'identité en métal, sur laquelle ce matricule et le nom de l'Oflag sont gravés. Ils sont aussi photographiés avec ce matricule et le nom de l'Oflag épinglés sur la poitrine.

Les prisonniers sont soumis à deux appels journaliers qui s’effectuent dans la cour principale du camp A. Celui du matin se tient toujours à 8 h 30 ; celui de l’après-midi est à horaire variable mais a souvent lieu à 16 h. L'appel se limite, la plupart du temps, à un simple comptage des prisonniers ; toutefois, il arrive aussi régulièrement qu'un contrôle de présence plus approfondi ait lieu, sur base du matricule ou du nom. Les prisonniers se rassemblent en rang devant leur bloc respectif ; le comptage s’opère par groupe de 50 – dix files de 5 prisonniers[26].

Les prisonniers sont payés, et effectuent leurs achats, dans une devise spéciale, appelée Kriegsgefangenen Lagergeld, qui est réservée aux camps et n'a aucune valeur en dehors de ceux-ci.

Conditions climatiques

Les hivers 1939-1940, 1940-1941, et 1941-1942 furent extrêmement rigoureux : au cours de ces trois hivers, à Berlin, qui est éloigné de moins de 100 kilomètres de Prenzlau, la température descendit jusqu'à -21° C, et il y eut respectivement 113, 114 et 118 jours où la température descendit sous 0 °C, dont, toujours respectivement, 63, 42, et 57 jours de gel permanent[27]. Dans son livre Tourisme Clandestin[26], le Lieutenant Thibaut de Maisières indique que, dans le camp, au début 1942, il fait -25° C durant la nuit.

Les hivers 1942-1943 et 1943-1944 furent plus doux que la moyenne, avec seulement 14 jours de gel permanent à Berlin[27]. L'hiver 1944-1945 fut dans la moyenne[27]. L'été 1944 fut particulièrement chaud : on compta, à Berlin, 50 jours où la température dépassa 25 °C, et 18 jours où elle dépassa 30 °C[27].

Solde

Les officiers prisonniers touchent une solde, en fonction de leur grade. Elle est payée en Kriegsgefangenen Lagergeld, valable uniquement dans le camp. Ils peuvent utiliser cette devise pour acheter les quelques rares produits proposés à la cantine (un peu de bière, du sel, du dentifrice,…) ou commercer entre eux. La plupart envoient une partie de leur solde à leur famille. Pour toute utilisation en dehors du camp (pour la délégation de solde, ou pour l’achat de livres, ou d’instruments de musique, par exemple), l’argent est converti en Reichsmarks.

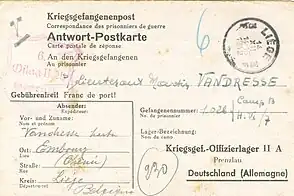

Correspondance

Les prisonniers ont le droit d'échanger régulièrement du courrier avec leurs proches. Son contenu est vérifié par le service de la censure ; un cachet, en écriture Schwabacher, identifiant l'oflag et portant la mention Geprüft, est apposé lorsque le courrier respecte les règles en vigueur. Il existe, à l'usage des prisonniers, des cartes postales spéciales, préimprimées avec mentions bilingues (allemand-français), et comportant un volet détachable, utilisable pour répondre sans frais de port. La carte-réponse présente, au recto, des champs prévus pour indiquer les coordonnées de l'expéditeur, le nom du destinataire et son numéro de prisonnier, auquel on ajoute habituellement son adresse interne au sein de l'oflag; l'adresse du camp est préimprimée; au verso, on trouve 7 lignes sur lesquelles on peut écrire. Le temps d'acheminement est variable ; fin 1942, il faut compter environ 8 jours, dans chaque sens.

Information

Les prisonniers sont soumis à la propagande du Reich. Ils ont accès à certains journaux allemands nationaux et régionaux, dont le papier se transforme souvent en combustible pour leurs réchauds.

Le camp dispose d’une radio clandestine, opérée par des officiers des troupes de transmission. Ils écoutent les émissions de la BBC, et informent régulièrement leurs codétenus de l’évolution de la guerre, telle que relatée par les Alliés.

Malgré le contrôle des colis, des informations non-censurées arrivent cachées dans ceux-ci.

Les évadés repris sont aussi une source d’information sur ce qui se passe à l’extérieur du camp, en Allemagne et, dans le cas de ceux qui ont réussi à les atteindre, dans les pays occupés.

Vie spirituelle

Les aumôniers militaires sont rapatriés d’office par les Allemands au début 1941[5].

Toutefois, deux aumôniers catholiques restent volontairement en captivité, et assurent le service religieux catholique romain jusqu’au retour des prisonniers dans leurs foyers.

Un grand local, dans le grenier du bloc B, est transformé en chapelle ; il est orné et décoré par les officiers. Des messes journalières y sont dites par les deux aumôniers; le dimanche, la messe est célébrée dans la grande salle de gymnastique, où se donnent aussi des Te Deum, le 21 juillet - fête nationale belge - et à l'occasion de l'anniversaire du Roi Léopold III.

Le service religieux protestant est assuré par un lieutenant de confession protestante[28].

Passe-temps

Les officiers n'étant, suivant la convention de Genève, pas tenus de travailler, disposent de beaucoup de temps libre. Consciente des risques liés à l'inactivité, la direction allemande du camp autorise, et favorise même, de nombreuses activités permettant d'occuper ce temps libre.

Sports

À côté de la promenade, ou du footing, dans l'enceinte du camp, les prisonniers peuvent s'adonner à divers sports, comme :

- la gymnastique, en salle, et en plein air lorsque le temps le permet ;

- le football, dans la cour principale, où des goals ont été installés ;

- le deck tennis, derrière les blocs A et B.

En été, les prisonniers qui en font la demande, peuvent, de temps en temps, aller se baigner, par petits groupes accompagnés de soldats allemands, dans le lac bordant Prenzlau ; ils doivent alors faire une déclaration sur l'honneur qu'il ne chercheront pas à s'évader.

Jeux de société

Beaucoup de prisonniers jouent à des jeux de société, principalement aux cartes, notamment au bridge, et aux échecs. Des tournois sont organisés.

Lecture et écriture

Le camp dispose d’une large bibliothèque, constituée de nombreux ouvrages offerts par les sections belge et suisse de la Croix-Rouge. Le prêt est payant et limité en durée.

Certains se mettent à l’écriture. Le Lieutenant Raymond Troye termine, à l’Oflag II-A de Prenzlau, un roman intitulé Meurtre dans un Oflag[29], qu’il avait commencé à l’Oflag VII-B de Eichstätt et poursuivi à l’Oflag X-D de Fischbeck. Ce roman policier, qui est aussi un témoignage sur la vie au sein de l’Oflag, sera publié en 1946, et réédité en 2006. Il écrit un autre roman à Prenzlau, Le pharmacien de Chantenelle, qui sera édité en 1947[30].

Dessin et art pictural

Plusieurs prisonniers s'adonnent au dessin ou à la peinture.

Ils décorent les murs de la chapelle du bloc B de scènes religieuses ; à l’occasion de l’organisation d’un cortège historico-folklorique, ils peignent des panneaux montrant des vues emblématiques de leur région d’origine.

Le Lieutenant Marcel Keukelaire produit quelques aquarelles montrant les bâtiments du camp et les alentours[31].

Un jeune sous-lieutenant doué, Charles Binamé (dit Charly Binamé), réalise une série de dessins, qui traduisent, avec beaucoup de justesse, l’atmosphère du camp, et les sentiments intimes des prisonniers. Il sait croquer, sur le vif, et souvent avec humour, des scènes de la vie quotidienne, mais aussi se montrer beaucoup plus profond, en suggérant le stress de la captivité, la solitude et la nostalgie, la quête spirituelle, ou la rudesse de l’hiver. Mélangés à des dessins antérieurs datant de son séjour à l’Oflag X D, ils figurent dans un recueil publié en 1946[32] - [33].

Musique et chant

Les officiers emprisonnés ont la possibilité de faire venir des instruments, ou d’en acheter en Allemagne, et la musique, tant légère que classique, est pratiquée par un grand nombre d’entre eux.

Des récitals de musique de chambre sont régulièrement organisés. Certains concerts sont exécutés sous la direction d’officiers chefs de musique militaire.

Quelques prisonniers s'essaient même à la composition; une musique de scène est, par exemple, écrite par le Capitaine Pierre Rimbout pour la pièce en néerlandais Ik dien d'Herman Teirlinck.

La chanson n'est pas en reste, et fait l'objet de nombreux spectacles.

Les prisonniers écoutent aussi des disques.

Théâtre

Les prisonniers font du théâtre dans un garage du camp B. Les spectateurs s’y rendent chacun avec son tabouret. On y joue des pièces en français, néerlandais et wallon. Elles sont accompagnées parfois de musique de scène. Décors et costumes sont exécutés avec des moyens de fortune. Quand il y en a, les rôles féminins doivent être joués par des hommes, ce qui constitue évidemment un sérieux challenge pour les acteurs et les metteurs en scène.

Quelques pièces sont écrites et créées en captivité, par exemple la comédie wallonne en 3 actes Quand i r'véra, de Franz Michaux, qui est créée à Prenzlau par son auteur, le 21 juin 1942.

Cours et conférences

De nombreux cours et conférences sont organisés, par et pour les prisonniers, dans des domaines très variés. Ils disposent d’ouvrages reçus de Belgique et de Suisse, ou achetés en Allemagne.

En particulier, beaucoup d’officiers se livrent à l’apprentissage de langues étrangères, dont l’allemand.

Les élèves officiers, dont certains sont polytechniciens, ont vu leurs études à l’École Royale Militaire brusquement interrompues par la guerre, et s’efforcent d’entretenir et de compléter leurs connaissances, en vue de la reprise future de leur cursus.

Bricolage

La pratique du bricolage est très répandue, par exemple pour fabriquer le petit mobilier manquant, comme des étagères, ainsi que des ustensiles, comme les fameuses «choubinettes ».

Il est également pratiqué pour fabriquer des décors et accessoires de théâtre, et de petits objets décoratifs.

D’autre part, l’activité de bricolage sert de couverture à la fabrication de matériel utilisé dans le cadre des tentatives d’évasions, ou utile aux évadés en cavale.

Les prisonniers utilisent les matériaux disponibles dans les colis, et, en particulier, les boîtes de conserve.

Jardinage

Le jardinage est à la fois un passe-temps et une nécessité, car c’est le seul moyen d’agrémenter l’ordinaire de quelques légumes frais et de saison (radis, salades, carottes, haricots, …). Il est donc autorisé par la direction du camp et largement pratiqué, dans de petits jardinets individuels d’environ 6 m².

Défilé folklorique

Alors qu’en Belgique occupée les carnavals et autres festivités folkloriques sont interdits par les Allemands durant toute la durée de la guerre, les prisonniers belges de l’Oflag II A obtiennent l’accord des autorités militaires du camp pour organiser un défilé folklorique, à l’occasion du 21 juillet 1942[34].

Composé d’une suite de scènes représentatives d’une ville ou d’une région, chacune interprétée par des prisonniers originaires de ladite ville ou région, il met à l’honneur Gand, Bruxelles, Liège, Tournai, Charleroi, Nivelles, Ath, Mons, Termonde, Anvers, Gembloux, Binche, le littoral …

Lors de ce défilé, on peut voir, notamment, des binchois faire le Gille[35] - [36], et des montois exécuter le combat dit « Lumeçon », scène culminante du Doudou.

Cet événement est préparé durant plusieurs semaines. L’atelier de couture du camp fait des prodiges pour confectionner des costumes en utilisant les toiles d’emballage de colis. Divers accessoires sont fabriqués à partir des matériaux disponibles, en essayant de reproduire au mieux les objets traditionnels : les plumes des chapeaux des Gilles sont faites en papier, leurs sonnettes à partir de petites boîtes de conserve.

Les nombreuses photographies prises à cette occasion, permettent de se rendre compte de l'importance de l'événement et du grand soin apporté aux costumes et décors ; elles permettent aussi de voir les divers bâtiments du camp A.

Évolution démographique

La population du camp atteignit un pic de près de 3 700 prisonniers durant la « période polonaise », et de 3 200 prisonniers durant la « période belge ». A partir du moment où le camp fut majoritairement réservé aux officiers belges d'active, le nombre de prisonniers se stabilisa aux alentours de 2 700[37].

Évasions

Il y eut plus de 200 tentatives d’évasion pendant la « période belge », selon des techniques diverses, comme le creusement d’un tunnel, l’utilisation des égouts, le sectionnement des barbelés, la dissimulation dans un véhicule de service, ou la fuite à l’occasion d’une sortie à l’extérieur du camp. La moitié environ de ces tentatives permirent à leurs auteurs de s’échapper du camp, mais une vingtaine seulement aboutirent totalement. La très grande majorité des candidats à l’évasion furent donc, soit arrêtés dans leur tentative, soit repris avant d'atteindre un pays neutre ou allié. Certains prisonniers récidivèrent plusieurs fois ; quelques-uns y perdirent la vie[38].

Le Lieutenant-Colonel Paul Bolle mit sur pied une organisation clandestine très sophistiquée, destinée à aider les candidats à l'évasion à tous les stades de celle-ci (préparation, logistique, sortie du camp, traversée de l'Allemagne, et passage de frontière)[39].

La police criminelle allemande publiait des avis de recherche ad hoc (Sonderausgabe zum Deutschen Kriminalpolizeiblatt) incitant à la recherche active, et à l'arrestation, des prisonniers évadés[40]. Ces avis reprenaient les nom et prénom, le grade, les date et lieu de naissance, le matricule et l'Oflag l'ayant délivré, et, éventuellement, l'aspect physique (taille, corpulence, forme du visage, couleur des yeux et des cheveux, vêtements, ...), ainsi que la destination présumée. On y trouvait parfois, mais assez rarement, une photo des évadés. Il arrivait que des informations manquent ou soient inexactes (noms incorrects ou mal orthographiés).

Collaboration

L’Oflag II-A n’échappe pas au prosélytisme de Léon Degrelle, qui cherche à recruter des officiers pour sa division Wallonie. Il n’y recueille que très peu de succès; seuls quelques rares officiers sont sensibles à ses arguments, et tous, sauf deux, se rétractent, plus ou moins rapidement, et, donc, restent ou reviennent au camp.

Le Général-Major Chardome, rallié fin mai 1944, casse son engagement moins de deux mois plus tard, après un contact avec sa famille, et regagne le camp. Jugé à la libération par la Cour militaire, on lui reconnaît des circonstances atténuantes; il est dégradé et condamné à 15 ans de prison[41] - [42].

Le Major Franz Hellebaut prend le commandement de la division Wallonie en mai 1944. Dégradé et condamné à mort par fusillade en 1946 par la Cour militaire, sa peine est, quatre ans plus tard, commuée en prison à perpétuité. Il est finalement libéré anticipativement fin 1959[43] - [44].

Le Capitaine-Commandant Léon Lakaie prend le commandement d'un bataillon de la division Wallonie en mai 1944. Il est, plus tard, écarté de ce commandement. Il est jugé par défaut, et condamné à mort par le Conseil de Guerre de Tournai[45]; il sera ensuite gracié[46].

Commémoration

Deux médailles commémoratives en bronze ont été frappées en souvenir de l’Oflag II-A de Prenzlau.

L’une, que l’on doit à Marcel Rau, est produite pendant la guerre, en 1942[34]. Elle représente, au recto, le roi Léopold III de profil, et porte, au verso, sur 3 lignes, la mention OFLAG II.A / PRENZLAU / 21-VII-1942[47].

L’autre, œuvre d’Armand Bonnetain, est financée par plus de 600 souscripteurs en 1947[48]. Elle représente, d’un côté, un homme aux pieds enchaînés, qui taquine d’une plume un aigle perché sur une clôture de fils barbelés, et de l’autre le bâtiment administratif de l’Oflag (le bloc E) ainsi que la salle de gymnastique adjacente. La mention 1940-1945 figure au recto ; au verso, on trouve le mention PRENZLAU, ainsi qu’un cartouche permettant de graver une inscription personnalisée pour chaque souscripteur[49].

Affectation ultérieure

À partir de 1945, et jusqu'en 1994, les bâtiments furent utilisés comme caserne par le groupement des forces armées soviétiques en Allemagne (GSSD). Après le départ des Russes, le bloc C a été aménagé comme foyer pour demandeurs d'asile ; il est toujours affecté à cet usage aujourd'hui. Les blocs E et A ont servi de centre de formation professionnelle dans les années 1990, mais sont actuellement à nouveau vides. Les blocs B et D sont totalement abandonnés et délabrés. Les hangars et bâtiments du camp B ont été réaménagés, et hébergent un loueur de remorques, et un fournisseur de meubles et matériel de bureau.

Les blocs de caserne situés de l'autre côté de la Berliner Straße ont été transformés en école (Carl-Friedrich-Grabow-Schule) après le départ des Russes. Certains, identiques aux blocs C et D du camp, ont été rénovés en préservant le gabarit et l'aspect extérieur[50].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Oflag II-A » (voir la liste des auteurs).

- J. Bertin, « Oflag II A Prenzlau », Oflags, .

- (de) « Prenzlau Stadt-Lexikon (voir page 16) » [PDF], .

- (pl) Piotr Kożuchowski, « Oflag II A Prenzlau (1939-1941). Lista jeniecka », .

- (en) Megargee, Geoffrey P., The United States Holocaust Memorial Museum encyclopedia of camps and ghettos, 1933-1945, Volume IV [Elektronische Ressource] Camps and other detention facilities under the German armed forces, Indiana University Press, (ISBN 978-0-253-06090-7, 0-253-06090-7 et 978-0-253-06089-1, OCLC 1344008571, lire en ligne).

- Georges Hautecler, « La vie religieuse des prisonniers de guerre belges (1940-1945) » [PDF],

- Laurent Tassier, « Liste des prisonniers de guerre belges (officiers) à Prenzlau - ListePG PRENZLAU (Jorissen) » [zip], .

- « Office des Travaux de l’Armée démobilisée (O.T.A.D.) », sur www.belgiumwwii.be (consulté le )

- Calcul réalisé à partir des informations du portail cadastral de Prenzlau - https://geoportal-prenzlau.de/application/Geoportal_PZ

- J. Bertin, « Oflag II A Prenzlau - Description du camp », Oflags, .

- Une dizaine d'officiers perdirent malheureusement la vie durant cet épisode, et une poignée préféra continuer vers l'Elbe pour rejoindre les troupes américaines.

- « Hommages - Hulden », sur bel-memorial.org (consulté le )

- « Revue internationale de la Croix-Rouge - RICR 259 - Missions du Comité international de la Croix-Rouge » [PDF],

- (en) « ICRC Audiovisual Archives », sur ICRC Audiovisual archives (consulté le ).

- « Visites de camps de prisonniers de guerre et d'internés civils, faites en Allemagne par des délégués du Comité international » [PDF]

- (pl + en) « ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM VI » [PDF].

- (en) « News from Belgium and the Belgian Congo - Volume 3 »,

- Henri DECARD (textes - pseudonyme de Henri DEPAGE) et Jean REMY (illustrations), JAMAIS NE DÉSESPÈRE... Anecdotes de captivité militaire en Allemagne, 1940-1945, Bruxelles, Librairie PARCHIM, , 96 p., p 63

- « Archives CEGESOMA - Photo n° 2630 » [JPEG]

- « Archives CEGESOMA - Photo n° 2609 » [JPEG]

- « Archives CEGESOMA - Photo n° 2590 » [JPEG]

- H. pour Halle, qui signifie ici hangar

- Récit sans titre de la captivité 1942-1945, par Léon Belche, professeur émérite à l'ERM, rédigé en 2008 pour une émission de la VRT (Vlaamse Radio Televisie) - document n°3191 de la Cellule Héritage Historique de l'ERM

- « News from Belgium and the Belgian Congo, vol. III, no. 2, January 9, 1943 | University of Toledo Digital Repository », sur utdr.utoledo.edu (consulté le )

- « Les boîtes de conserve résolvent tous les problèmes »

- « Soins médicaux »

- Thibaut de Maisières, Gilbert., Tourisme clandestin; récits d'évasions, Bruxelles, Office de Publicité, , 243 p. (OCLC 28265767, lire en ligne)

- (de) « Das Wetter in Berlin von 1933-1945 », sur berlingeschichte.de (consulté le ).

- Georges HAUTECLER, La vie religieuse des prisonniers de guerre belges : compléments , Cahiers d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale, IV, 1976, 1, p. 229-232.

- « Meurtre dans un oflag • Espace Nord », sur Espace Nord (consulté le )

- « IIA Journal », sur Meurtre dans un Oflag, (consulté le )

- « Oflags.be : PHOTOTHEQUE | OFLAG II A Prenzlau | Keukeleire, Aquarelles », sur web.archive.org, (consulté le )

- Charly Binamé, Fischbeck-Prenzlau 30 planches par le Lieutenant Charly Binamé, Bruxelles, Imprimerie Godenne, (lire en ligne)

- « CHARLY BINAMÉ, DESSINS »

- (nl) « MARCEL RAU, GRAVEUR VAN LEOPOLD III » [PDF]

- « Binche sous l’Occupation », sur Soirmag, (consulté le )

- « Gilles à PrenzlauJPG »

- (en) G. Mattiello, Prisoners of War in Germany. Kriegsgefangene in Deutschland. 1939-1945. Part 1 / Teil 1. Camps, Nationalities, Monthly Population. Lager, Nationalitäten, monatliche Besetzung., Berlin-Schönefeld, Morgana Edition, , p. 206.

- Jean Buzin, « Auguste Poppe 1908 - 1986 » [PDF].

- « L'organisation Bolle, providence des évadés »

- Exemple d'un tel avis de recherche dans le cas de l'évasion de 12 officiers belges le 22/07/1943 : https://stalags.files.wordpress.com/2015/07/page-104.pdf

- (nl) Belgium, Belgisch staatsblad, (lire en ligne)

- « L'erreur du général Chardome », sur deuxiemeguerremondia.forumactif.com (consulté le )

- (nl) Belgium, Belgisch staatsblad, (lire en ligne)

- « Quelques aspects de l'actuel contentieux 'Flamands-Wallons' »

- (nl) Belgium, Belgisch staatsblad, (lire en ligne)

- Grégory Bouysse, Encyclopédie de l'Ordre Nouveau - Hors-série - WALLONIE (partie I), Lulu.com, (ISBN 978-0-244-96136-7, lire en ligne)

- (de) « Los 1131, Veiling 45 - Karel de Geus », sur Professional Auction Service (consulté le )

- (nl) « DE« PRENZLAU » MEDAILLE VAN ARMAND BONNETAIN, 602 GEKENDE KOPERS »

- « Numis.be - Joselito Eeckhout - November 2012 Public Auction Lot 690 », sur www.numisbids.com (consulté le )

- Vue d'un bâtiment de la Carl-Friedrich-Grabow-Schule, similaire aux blocs C et D

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Vidéo, datant d'avril 2014, et montrant l'état du site à cette époque : https://www.youtube.com/watch?v=-9IZYttLBBU

- Vue du bloc D, délabré, prise en 2012 depuis la Berliner Straße : https://grossfredenwalde.wordpress.com/2012/09/29/prenzlau/dsc05028/

- Site consacré à Raymond Troye : https://oflagbe.wordpress.com/

- Souvenirs de captivité de Baudouin Van Remoortere : https://vanremoortere.blogspot.com/2009/10/chapitre-10-prenzlau-oflag-iia-de.html

- Archives photographiques du CICR :