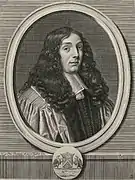

Nicolas de Plattemontagne

Nicolas de Plattemontagne[N 1], né le à Paris où il est mort le [1], est un peintre et graveur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 75 ans) Paris |

| Nom de naissance |

Nicolas van Plattenberg |

| Activités | |

| Famille |

Plettenberg (en) |

| Père | |

| Parentèle |

Jean Morin (oncle) |

| Membre de | |

|---|---|

| Maîtres |

Biographie

Nicolas de Plattemontagne est le fils d'un peintre et graveur flamand d'Anvers, Matthieu van Plattenberg (Anvers 1606–Paris 1660), spécialiste de marines, qui s'est établi à Paris. Il est également le neveu du graveur Jean Morin, qui l'a initié aux techniques de la gravure.

Dans sa jeunesse, après avoir appris les rudiments de la peinture auprès de son père et de son oncle, il est l'élève de Philippe de Champaigne, l'un des plus grands artistes de l'époque, et devient l'un des principaux collaborateurs de l'atelier du maître en compagnie de Jean-Baptiste de Champaigne, né la même année que lui et avec lequel il se liera d'amitié. L'œuvre de Plattemontagne a d'ailleurs souvent été confondue avec celle de son maître et de son neveu Jean-Baptiste et ce n'est que récemment que plusieurs peintures lui ont été réattribuées.

Il est reçu en tant que peintre d'histoire à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1663, où il sera par la suite nommé professeur. Auparavant, Plattemontagne était surtout apprécié pour ses talents de portraitiste. L'année même de sa réception à l'Académie, il est retenu pour peindre le May[N 2] de la cathédrale Notre-Dame de Paris : il s'agit de la Conversion du geôlier de saint Paul, aujourd'hui conservée au musée du Louvre.

En 1655-1656, il participe, sous la direction de Philippe de Champaigne, à la décoration des appartements d’Anne d’Autriche à l’abbaye du Val-de-Grâce.

En 1669, c'est pour la décoration des appartements du dauphin au palais des Tuileries que l'on fait appel à lui. En 1703, Jean Ranc peint son portrait (château de Versailles), œuvre qui constitue le morceau de réception de cet artiste à l'Académie.

Le , il assista au mariage du peintre François Marot[2].

Plattemontagne meurt à Paris le , où il a accompli toute sa carrière de peintre.

Famille

- Matthieu van Plattenberg marié le 10 février 1631 avec Catherine Morin, sœur de Jean Morin[3] ;

- Nicolas de Plattemontagne, marié par contrat le 22 octobre 1682 avec Marie Beaudin, dont il a eu :

- Nicolas-Anne de Plattemontagne ( -1743)[4], ordinaire de la musique du roi ;

- Paul de Plattemontagne, musicien ;

- Claude de Plattemontagne, peintre ;

- Marie-Anne de Plattemontagne ;

- Françoise de Plattemontagne (1636- ) mariée en premières noces avec Henri Blomaers (vers 1625-vers 1663), peintre, en secondes noces, en 1665 avec Louis Bost (vers 1630- ), cousin de Marie Beaudin ;

- Catherine de Plattemontagne (1642-1692) mariée le 8 juillet 1656 avec Philippe Vleughels (1619-1694)[5]

- Jacques Philippe Vleughels (vers 1660- ), peintre, marié en 1699 avec Catherine de Cyrano de Bergerac[5], nièce de Savinien de Cyrano de Bergerac ;

- Catherine Vleughels (1663- ) ;

- Nicolas Vleughels (1668-1737), peintre, marié en 1731 avec Thérèse Gosset (1703-1756), belle-sœur de Giovanni Paolo Panini.

- Nicolas de Plattemontagne, marié par contrat le 22 octobre 1682 avec Marie Beaudin, dont il a eu :

Son œuvre

Son œuvre a sombré dans un oubli relatif après sa mort si bien que, jusqu'à une date récente, il s'est souvent avéré difficile d'identifier ses tableaux et de les différencier de ceux de Jean-Baptiste et Philippe de Champaigne. Outre ces deux peintres, des œuvres de Plattemontagne ont également été attribuées par le passé à des artistes tels que Charles Le Brun, François Verdier, Nicolas Colombel ou encore Noël Coypel. Pourtant, Plattemontagne possède un style personnel reconnaissable et, s'il est effectivement parfois proche de celui de Jean-Baptiste de Champaigne, il n'a que peu à voir avec celui de Philippe de Champaigne, comme le démontre d'ailleurs les anciennes attributions qu'ont pu connaître ses tableaux, parfois rapprochés de la manière très différente de Charles Le Brun et de son école.

S'il possède bien des caractéristiques rappelant tous ces peintres, le style de Plattemontagne est marqué par un classicisme certain, tempéré cependant par une palette sombre qui fait parfois penser à des effets rembranesques.

Le corpus de ses œuvres, reconstitué par des historiens de l'art à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, regroupe actuellement dix-sept peintures et environ quatre-vingt dessins. Ceux-ci sont parfois signés « Montagne » et sont reconnaissables par la vigueur du trait et une recherche d'expressivité.

Galerie d'images

Portrait de Jean Morin

Portrait de Jean Morin Portrait de

Portrait de

Henri Louis Habert de Montmor Apollon

Apollon Moise sauvé des eaux

Moise sauvé des eaux Sainte Geneviève donnant sa protection aux malades

Sainte Geneviève donnant sa protection aux malades

Œuvres

Dessins et gravures

- Grenoble, musée : Le Christ et les disciples[6]

- Orléans, musée des beaux-arts : Apollon à la lyre sur une nuée, eau-forte et burin, (23,2 × 33,5 cm)[7]

- Paris

- Musée du Louvre, Département des arts graphiques ; Portrait du graveur Jean Morin, dessin à la plume (26,6 × 20,3 cm)[8], Femme assise, pierre noire, sanguine et craie, (26,3 × 17,3 cm)[9]

- École Nationale Supérieure des Beaux-Arts : Groupe de deux hommes, dessin à la pierre noire et à la craie sur papier bleu, (53,3 × 38,2 cm)[10], Deux lutteurs, sanguine, (56,2 × 42,2 cm)[11], Homme assis appuyé sur son coude gauche, pierre noire sur papier beige, (55,7 × 41,7 cm)[12], Trois études de tête, pierre noire, sanguine et craie sur papier beige. H. 0,273 ; L. 0,376 m[13]. Ce dessin est une étude de l'expression du visage de Silas touché par la grâce divine, pour la toile représentant La Conversion du geôlier devant saint Paul et saint Silas (Actes des Apôtres), commandée par la confrérie des orfèvres à l'occasion du 1er mai 1666 et destinée à Notre-Dame de Paris[14]; Le Pont de Vernon-sur-Seine, pinceau, lavis d'encre de Chine. H. 0,217 ; L. 0,365 m[15]. C'est sous doute lors de sa formation dans l'atelier de Philippe de Champaigne que Nicolas de Plattemontagne se forme au genre du paysage. Cette feuille fut exécutée sur le motif, près de la petite ville normande proche de Paris en 1654. La vallée verdoyante et le pont de pierre en arcades ont également séduit par leur aspect pittoresque les artistes des XVIIIe et XIXe siècles[16].

- Versailles, Château de Versailles et de Trianon : Olivier de Castellan, maréchal de camp et gouverneur d'Antibes, (31,5 × 21,5 cm)[17], Pierre Séguier (1588-1672) chancelier de France (49,9 × 40,3 cm)[18]

- Amsterdam, Rijksmuseum : Pierre de Bérulle, cardinal, gravure d'après Philippe de Champaigne, (32,3 × 26 cm)[19], François Ier, roi de France, gravure d'après Clouet, (31,4 × 21,5 cm)[20], Pierre Monnerot, (34,3 × 26,5 cm)[21], Henri Louis Habert de Montmor[22], Vincent Barthélemy, (34,7 × 24,5 cm)[23]

- Cambridge, Fogg Art Museum : Christ bénissant les petits enfants dessin, (33,1 × 41,6 cm)[24]]

- Londres, British Museum : Le Christ mort couché sur son linceul, eau-forte, (33,8 × 59,3 cm)[25]

- New York, Metropolitan Museum of Art : Assomption de Marie, dessin (26,3 × 20,3 cm)[26]

Notes et références

- Notes

- Son nom original est Nicolas Van Plattenberg. D'autres noms apparaissent dans les documents d'époque comme La Montagne, Montagne, Montaigne, parfois orthographié Platte-Montagne

- Tableau traditionnellement offert à la cathédrale chaque année au début du mois de mai entre 1630 et 1707 par la corporation des orfèvres de Paris.

- Références

- Piot 1873, p. 102.

- Dominique Brême, « Fiche 315 A », L’Objet d’Art, no 315, , p. 83

- Piot 1873, p. 101-102.

- Château de Versailles : Plattemontagne (Nicolas-Anne de)

- Piot 1873, p. 130.

- Musée de Genoble : Le Christ et les disciples

- Appolon à la lyre sur une nuée

- Portrait de Jean Morin

- « Femme assise », notice no 50350230544, base Joconde, ministère français de la Culture

- Groupe de deux hommes

- Deux lutteurs

- Homme assis appuyé sur son coude gauche

- « Trois études de tête, Nicolas de Plattemontagne », sur Cat'zArts

- Brugerolles, Emmanuelle, Le Dessin en France au XVIIe siècle dans les collections de l’Ecole des Beaux-Arts, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts éditions, 2001, p. 286-289, Cat. 72.

- « Le Pont de Vernon-sur-Seine, Nicolas de Plattemontagne », sur Cat'zArts

- Brugerolles, Emmanuelle, Le Dessin en France au XVIIe siècle dans les collections de l’Ecole des Beaux-Arts, Paris, Ecole nationale supérieure des beaux-arts éditions, 2001, p. 289-291, Cat. 73.

- Olivier de Castellan

- Pierre Séguier

- Pierre de Bérulle

- François Ier

- Pierre Monnerot

- Henri louis Habert de Montmor

- Vincent Barthélemy

- Christ bénissant les petits enfants

- Le Christ mort couché sur son linceul

- Assomption de Marie

Annexes

Bibliographie

- Eugène Piot, État civil de quelques artistes français : extrait des registres des paroisses des anciennes archives de la Ville de Paris, Paris, Librairie Pagnerre, , 136 p. (lire en ligne), p. 22,34, 69, 101, 102, 130

- Hannah Williams, « Autoportrait ou portrait de l’artiste peint par lui-même ? Se peindre soi-même à l’époque moderne », Images re-vues, no 7, (lire en ligne)

- Dominique Brême et Frédérique Lanoë, À l’école de Philippe de Champaigne, Somogy éditions d’art, 2007.

- Frédérique Lanoë, Pierre Rosenberg, Philippe Luez et al., Trois maîtres du dessin : Philippe de Champaigne, Jean-Baptiste de Champaigne, Nicolas de Plattemontagne (Catalogue d'exposition), Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, , 207 p. (ISBN 978-2-71185569-8)

- Mireille Rambaud, « Inventaire après décès de Nicolas de Plate-Montagne, peintre ordinaire du roi, professeur à l'Académie royale de peinture et de sculpture, dressé en sa demeure, rue du Vieux-Colombier, où il est décédé le 25 décembre 1706, à la requête de Marie Beaudin, sa veuve, d'Antoine Rausnay, mesureur de farine, demeurant rue du Four, en qualité de procureur de Nicolas-Anne de Plate-Montagne, ordinaire de la musique du roi, fils aîné du défunt, de Claude de Plate-Montagne, peintre, de Paul de Plate-Montagne, musicien, et de Marie de Plate-Montagne, ses enfants, demeurant avec leur mère rue du Vieux-Colombier. 21 février 1707. Étude de Jean Carnot (Étude XCI, 1667-1710) », dans Documents du minutier central concernant l'histoire de l'art (1700-1750), Paris, Imprimerie nationale, (lire en ligne), p. XXIX, 210, 514-519

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) ECARTICO

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- « Nicolas de Plattemontagne » sur La Tribune de l'art

- Département des arts graphiques du Musée du Louvre : Plattemontagne, Nicolas de