Musée des Beaux-Arts de Limoges

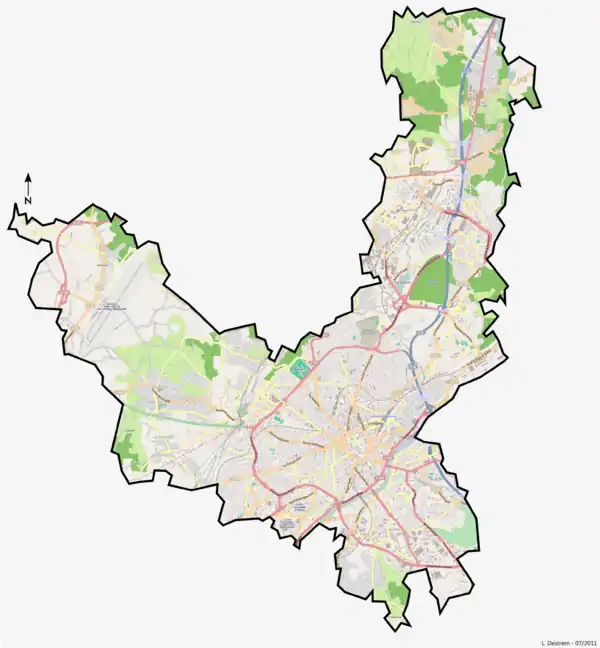

Le musée de l’Évêché, appelé officiellement depuis 2008 musée des Beaux-Arts de Limoges, palais de l'Évêché (BAL) est un musée de France. Musée municipal de la ville de Limoges (Haute-Vienne), il occupe l’ancien palais épiscopal du XVIIIe siècle, dans le vieux quartier historique de la Cité au milieu de remarquables jardins à la française.

| Visiteurs par an |

70 000 |

|---|---|

| Site web |

| Collections |

Émail Peintures dessins Antiquités égyptiennes Sculptures médiévales Archéologie |

|---|

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

Musée des Beaux-Arts, palais de l’Évêché Place de la Cathédrale 87000 Limoges |

| Coordonnées |

45° 49′ 41″ N, 1° 15′ 59″ E |

Présentation

Histoire

L’édifice, réalisé par Joseph Brousseau[1], entre 1766 et 1774, ancien palais épiscopal commandé par Mgr du Plessis d'Argentré[2], inspiré du proche château de Beauvais signé du même architecte, reste l’une des rares traces de l’architecture classique à Limoges[3]. Il a été nationalisé en 1905 par la IIIe République. Situé au pied de la cathédrale Saint-Étienne, le bâtiment en granit, en forme de U, est accompagné de deux pavillons d’entrée et d’une orangerie. La chapelle, dans une des ailes, a conservé l’essentiel de son décor intérieur des XVIIIe et XIXe siècles.

Le musée, installé dans le bâtiment depuis 1912, abrite diverses collections liées à l’histoire, à la culture et au rayonnement de Limoges, mais également des collections de sculptures, peintures et dessins, dont les fonds historiques de la ville, qui ornaient les bâtiments publics (dont les anciens hôtels de ville). Ces fonds formèrent l’amorce du musée municipal dès la première moitié du XIXe siècle. Il s’agit à ce titre du musée des Beaux-Arts de la ville.

Un jardin botanique borde le musée, surplombant la Vienne.

Nouveaux aménagements

Le musée ouvre la totalité de ses espaces rénovés et agrandis au public dès le [4]. Le réaménagement a poursuivi plusieurs objectifs :

- le redéploiement des collections permanentes sur les trois niveaux du bâtiment principal sur 2 000 m2 ;

- la création d’une salle d’expositions temporaires ;

- la création d’une salle audiovisuelle de 60 places ;

- la création d’une galerie souterraine reliant les pavillons aux collections permanentes du bâtiment principal.

L'aménagement sous la cour d'honneur des réserves et locaux techniques, la création de la nouvelle salle d'exposition temporaire semi-enterrée d'aspect résolument contemporain en avant du pavillon ouest, susceptible de heurter les partisans d'une architecture classique, l'aménagement des espaces d'accueil dans le pavillon Ouest, des bureaux et de la bibliothèque-centre de documentation dans le pavillon Est se sont achevés au printemps 2008. Les travaux de restauration et d'aménagement du corps principal du palais se sont achevés à l'été 2010. Le projet retenu est celui des architectes Philippe-Charles Dubois et associés, auteurs des rénovations de plusieurs musées français (musée Fenaille à Rodez, Musée des Beaux-Arts de Lyon, etc.) et qui travaillent en parallèle sur l'aménagement du musée Toulouse-Lautrec d'Albi. La restauration des parties classées parmi les Monuments historiques a été confiée à l'architecte en chef des Monuments historiques territorialement compétent : ainsi les décors de la chapelle, en grande partie du XIXe siècle, les boiseries Louis XV (en remploi) de l'ancienne bibliothèque, la rotonde d'entrée, l'escalier d'honneur, l'ensemble des parquets et des boiseries du palais ont fait l'objet de méticuleuses rénovations par des entreprises spécialisées après renforts des structures du bâtiment et reprise de tous les réseaux techniques. Il en va de même de l'ancien salon d'honneur, dont le décor (boiseries, stucs, portraits des évêques) est pourtant entièrement du XIXe siècle. La conservation et les ateliers et annexes ont déménagé en 2008 vers les pavillons d'entrée, ce qui permet de libérer la totalité du corps principal.

Depuis la rénovation du musée et cette complète restructuration, en 2006-2010, les différentes collections, et notamment la peinture, la sculpture et les antiquités égyptiennes bénéficient d’espaces d’expositions permanentes beaucoup plus importants. Ainsi, le palais proprement dit abrite les collections permanentes : les émaux occupent tout le premier étage, les beaux-arts (peintures, dessins, sculptures) le rez-de-jardin, l'archéologie, le fonds lapidaire, l'histoire de Limoges sont présentés dans les sous-sols. La collection égyptienne prend place dans de nouveaux espaces créés sous la cour d'honneur.

Dans la galerie de liaison souterraine entre le pavillon ouest et le palais est présentée une spectaculaire collection de verrières art nouveau et art déco dues à Francis Chigot et son atelier.

Par ailleurs, la création de structures d’accueil (avec l'espace librairie et différentes commodités) et d’une salle d’expositions temporaires dans le pavillon ouest permettent à l'établissement d’assumer son rang parmi les grands musées du centre et du sud-ouest de la France[5].

Fouilles archéologiques

Lors des travaux, des fouilles ont été organisées par l’Inrap, en deux tranches, l’une au printemps 2004, la seconde à l’hiver 2006-2007. Ces fouilles ont mis au jour d’importants vestiges d’époques très diverses (du IIe au XVIIIe siècle). Ce chantier archéologique a ainsi permis la distinction de dix phases principales d’occupation du site, réparties sur ces seize siècles d’histoire. On a notamment trouvé un four antique, des thermes antiques chauffés par hypocauste, des caves médiévales[6].

Les collections

Les émaux

La collection d’émaux, l’une des plus importantes et des plus riches au monde, comprend :

- Les émaux du Moyen Âge (XIe – XIVe siècles) avec les émaux cloisonnés et les émaux champlevés. L'historienne de l'art Marie-Madeleine Gauthier a été à l'origine de la collection du musée relative aux émaux médiévaux[7] - [8]. Parmi les pièces importantes, on peut voir un médaillon cloisonné du XIe siècle, trouvé en fouille à Saint-Gence, véritable incunable de l’émaillerie limousine. La Plaque de la Visitation illustre la technique du vermiculé très utilisée à la fin du XIIe siècle. Les reliquaires comprennent la châsse du martyre de Thomas Becket, la châsse du martyre de sainte Valérie ou encore, parmi d'autres, une châsse du Massacre des Innocents ou encore l'étonnant reliquaire en forme de fleur de sainte Valérie. D’autres objets (crosses, croix, pyxide, appliques, encensoir, chandeliers, boucles de ceintures, gémellions, monstrance…) montrent le savoir-faire des artistes limousins pour la production tant religieuse que profane. Sont adjointes à ces émaux des pièces non émaillées ou avec des plages émaillées réduites, qui révèlent le talent des artisans du cuivre, indissociables des émailleurs, avec plusieurs vierges de cuivre doré, un fermail, des pyxides, croix, etc. De plus, des objets provenant des riches trésors des églises de la région sont régulièrement en dépôts provisoires en fonction des besoins des communes.

- Les émaux peints de la Renaissance. Dès la fin du XVe siècle, les émailleurs de Limoges inventent cette nouvelle technique qui s'apparente à la peinture dans sa mise en œuvre. Ils commencent par exécuter des plaques religieuses (Nativité et mise au tombeau du Pseudo Monværni), parfois d’une grande qualité et technicité (Triptyque de la Nativité du Maître aux Grands Front). Vers les années 1530, sont produites les premières pièces de forme (coupes, assiettes, aiguières, salières, plats (plat de l'enlèvement d'Europe par Jean Court issu de la prestigieuse collection Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, salières, etc.)). Les thèmes illustrant les objets sont également plus variés, notamment empruntés à la mythologie (assiettes de la Toison d’or, par Pierre Reymond, Plaque du Laocoon par Pierre Courteys) ou profanes avec les portraits de Léonard Limosin (Portrait de Galiot de Genouillac). Les productions religieuses continuent parallèlement avec des séries de plaques illustrant notamment la Passion du Christ et montées en retables dont le musée conserve un des rares exemples encore intègres (retable de Le Mesnil-sous-Jumièges). Le musée abrite l’un des ensembles les plus complets d’émaux peints limousins des XVIIe – XVIIIe siècles avec des pièces des émailleurs issus notamment des familles Laudin ou Noualhier.

- Les émaux du XIXe siècle : la redécouverte des techniques de l’émail dès le milieu du XIXe siècle à la manufacture de Sèvres, puis à Limoges a donné lieu à des créations intéressantes dans des styles divers (coupe couverte, par Gobert ; Plat au faisan, Hallebardier par Fernand Thesmar, Coffret à la joueuse de mandoline par Charles Lepec…).

- Les émaux d’écoles étrangères. Émaux peints chinois (XVIIIe – XIXe siècles) (boîte, Qianlong) ; Émaux cloisonnés japonais (sabre, Meiji, Kyoto)…

- Les émaux contemporains : Dès la fin du XIXe siècle, de nombreux ateliers fonctionnent à nouveau à Limoges. Certains artistes cherchent à renouveler la production traditionnelle (Paul Bonnaud, Jules Sarlandie, Alexandre Marty, etc.) ou produisent une œuvre tout à fait originale et personnelle (Léon Jouhaud). Nombre de ces créateurs, à l'instar de l'atelier de Camille Fauré, de Henriette Marty, prendront le tournant de l'Art déco. Le musée conserve un important ensemble d'émaux produits depuis le milieu du XXe siècle, à Limoges et dans le monde, souvent présentés lors des biennales internationales qui se sont tenues à Limoges. Le musée continue à acquérir des œuvres de créateurs actuels.

Reliquaire du Martyre de Thomas Becket, ca. 1200

Reliquaire du Martyre de Thomas Becket, ca. 1200 Léonard Limosin, Portrait de Galiot de Genouillac, 1546

Léonard Limosin, Portrait de Galiot de Genouillac, 1546 Émail de Jacques Laudin représentant Sainte Valérie, ca. 1700

Émail de Jacques Laudin représentant Sainte Valérie, ca. 1700

Beaux-arts

- Les collections de peintures et dessins : Plusieurs primitifs italiens sont en dépôts de longue durée par une collection privée. Le fonds de peinture ancienne comprend des scènes religieuses (Jacques Stella, le seul tableau connu de Léonard Limosin, peintre et émailleur du roi, l'Incrédulité de saint Thomas, ainsi que différentes œuvres des Écoles française et étrangères…), des portraits (Jean-Marc Nattier…), des paysages (Hubert Robert…). Auguste Renoir, natif de la ville, est bien représenté (Portrait de Marie-Zélie Laporte (1864), Roses dans un vase (1890), Portrait de Jean Renoir enfant, offert par l'artiste à sa ville natale en 1900, Portrait de Colona Romano (1916)…). Plusieurs œuvres de Berthe Morisot, Suzanne Valadon, Armand Guillaumin, chef de file de l’École de Crozant et de Clémentine Ballot de la même école, Suzanne Lalique, fille du verrier René Lalique, Paul-Elie Ranson, Maurice Denis, Frank Burty Haviland, Robert Grange, etc. illustrent, entre autres, la peinture de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle. Le fonds de dessins et estampes comprend quelques miniatures et dessins des XVe et XVIe siècles, des œuvres de Matisse, Fernand Léger, de peintres régionaux (Charles Bichet, Léon Jouhaud…) et des ensembles importants liés à l'émail, notamment des dessins préparatoires (Camille Fauré, Henriette Marty, Léon Jouhaud...). Le musée abrite également un important fonds photographique comprenant, entre autres, de nombreuses œuvres du photographe Paul Haviland.

- Les sculptures : Le musée présente des sculptures gallo-romaines, romanes et gothiques parmi lesquelles des pièces insignes provenant d’anciens monuments de la ville (chapiteaux du XIe siècle de l’ancienne abbaye Saint-Martial de Limoges, claveaux du portail du XIIe siècle de l’abbaye Sainte-Marie de la Règle, Têtes de statues-colonnes du XIIe siècle de la cathédrale), sculptures limousines du XVe siècle… La collection de sculptures modernes et contemporaines comprend également des pièces de qualité (Henri Laurens, Étienne Hajdu, Simone Boisecq…).

_.jpg.webp) Jean-Marc Nattier, Portrait de Marquise de Boufflers

Jean-Marc Nattier, Portrait de Marquise de Boufflers.jpg.webp) Jean-Louis Ducis, Properzia de Rossi terminant son dernier bas-relief

Jean-Louis Ducis, Properzia de Rossi terminant son dernier bas-relief Auguste Renoir, Colonna Romano

Auguste Renoir, Colonna Romano Auguste Renoir, Portrait de son fils Jean

Auguste Renoir, Portrait de son fils Jean François Barraud, Autoportrait

François Barraud, Autoportrait

Collections archéologiques

- Les collections archéologiques proviennent essentiellement des fouilles du site gallo-romain d’Augustoritum, mais également de découvertes sporadiques dans le département de la Haute-Vienne. Les nombreuses fouilles archéologiques qui ont eu lieu depuis plusieurs décennies à Limoges permettent d'avoir une bonne connaissance des modifications urbaines : plusieurs maquettes illustrent ces évolutions (ville ouverte gallo-romaine, période mérovingienne, an Mil, XIIIe siècle enfin avec les deux noyaux urbains rivaux). Des maquettes de la ville aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles et début XXe siècle, permettent de comprendre l'évolution et d'appréhender l'extraordinaire croissance de Limoges dans les derniers siècles, en particulier avec l'industrie porcelainière ou l'arrivée du chemin de fer.

- Le musée doit sa belle collection d'antiquités égyptiennes au legs de Jean-André Périchon, industriel originaire de la région, qui fit fortune au début du XXe siècle dans les sucreries de moyenne Égypte. Il faut particulièrement remarquer un exceptionnel ensemble de modèles funéraires du Moyen Empire. Des acquisitions récentes, provenant de la même collection et des dons sont venus compléter cette collection riche de près de deux mille pièces.

Expositions temporaires

Le musée accueille régulièrement des expositions temporaires.

Parmi elles, l'exposition « Valadon & ses contemporaines : Peintres et sculptrices 1880-1940 », proposée au public du 7 novembre 2020 au 14 février 2021, n'est jamais ouverte au public, en raison des mesures sanitaires prises durant la crise du Covid-19. Une reconstitution virtuelle est toutefois proposée et des activités en lien sont alors proposées en ligne. Elle est ensuite déplacée au Monastère de Brou, à Bourg-en-Bresse, qui l'accueille jusqu'au 5 septembre 2021.

Fin 2022 et début 2023, le musée accueille une importante exposition consacrée au travail du verrier Francis Chigot et de son atelier[9].

Notes et références

- Joseph Brousseau a également réalisé, à Limoges, la façade du lycée Gay-Lussac.

- Sur les conditions du financement et de la construction de l'édifice commandé par le dispensieux évêque cf Gilles Bresson, La Malédiction des Grandmontains, 2002, éd. d'Orbestier

- Une histoire de Limoges, J.-M. Ferrer et Ph. Grandcoing, Culture et Patrimoine en Limousin, 2003.

- Georges Châtain, « Le Musée des beaux-arts de Limoges présente son nouveau visage après quatre ans de travaux », sur Le Monde, (ISSN 1950-6244).

- « Musée des Beaux-Arts de Limoges – Palais de l'Evêché », sur la plateforme ouverte du patrimoine, museo, ministère français de la Culture.

- Inrap-Ville de Limoges.

- Pascal Texier, « La Société archéologique et historique du Limousin : Haute-Vienne romane et gothique. L’âge d’or de son architecture », sur hal.science, (consulté le ) : « la documentation rassemblée par Marie-Madeleine Gauthier a fait l’objet d’une donation à la ville de Limoges », p. 16.

- « Au musée des Beaux-Arts, une collection unique au monde d’émaux champlevés », Vivre à Limoges, no 169, , p. 40 (lire en ligne, consulté le ).

- DRAC Nouvelle-Aquitaine, « « Un monde de lumières » : les vitraux et l’atelier de Francis Chigot », sur culture.gouv.fr, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative au tourisme :

- Panoramique virtuel 3D de l'entrée du Musée de l'Évêché

- Musée des Beaux-Arts de Limoges sur le site de la mairie