Mur d'escalade

Un mur d'escalade, ou une structure artificielle d'escalade (SAE), est un mur conçu pour la pratique de l'escalade sportive et offrant des prises pour les mains et les pieds.

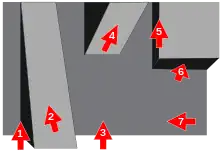

- 1 : dièdre

- 2 : dalle

- 3 : mur

- 4 : dévers

- 5 : arête

- 6 : surplomb

- 7 : traversée

Ces murs sont des structures en béton, en briques ou en bois, mais la plupart des murs modernes consistent en une fine plaque de contreplaqué percée de trous à des intervalles réguliers. Ils sont généralement équipés d'une corde d'assurance voire d'un système d'auto-assurage mais ils permettent aussi de grimper en tête.

Chaque trou contient une cheville en métal pour permettre de visser des prises de tous modèles sur le mur. La face grimpable du mur peut être recouverte de divers produits texturants dont le béton, la peinture et/ou le polyuréthane avec du sable. En plus de ce revêtement structuré, le mur peut présenter d'autres formes comme les échancrures, protubérances, surplomb, fissure, etc.

Certaines prises sont spécialement moulées pour procurer les sensations du rocher naturel, dont certaines sont démesurées et peuvent elles-mêmes être le support d'autres prises vissées à l'intérieur.

Histoire

Comme pour l'escalade en extérieur, le concept de structure artificielle d'escalade a commencé au Royaume-Uni. Le premier mur a été construit à la fin des années 1960 à l'université de Leeds par des grimpeurs avec des blocs de rocher fixés sur un mur de couloir. Le premier mur commercial a été construit à Sheffield, un site traditionnel pour l'escalade en Angleterre en raison de sa proximité de Peak District.

En France, la FSGT installe en 1955 une première tour d'escalade au cœur de la Fête de l'Humanité[1]. En 1978, l'assemblée nationale montagne de la FSGT entérine les SAE comme un des vecteurs principaux pour développer l'activité et démocratiser la pratique (de l'escalade)[2]. Le début des années 1980 voit apparaître les blocs d'escalade conçus par Gilles Rotillon et Jean-Marc Blanche. En 1982, les enseignants et élèves de l'association sportive du Lycée de Corbeil construisent un mur de 300 m2 pour 9 m de haut [3]dans leur gymnase. « Certains d'entre nous étant militants de la FSGT, (la construction du mur) était un moyen d'apporter notre petite impulsion au mouvement qui va vers le sport populaire… »[4] - [5].

C'est en 1983 que François Savigny invente les prises d'escalade amovibles, d'abord en grès puis en béton de résine. Il fonde la société Entre-Prises en . Les premiers murs artificiels équipés de prises amovibles furent le lycée de La Mure en 1985, le gymnase du comité d'entreprise de HP à Grenoble et le CREPS de Voiron en 1986.

Il faut attendre l'initiative de quelques grimpeurs belges, Pierre D’haenens et Marc Bott, pour qu'en 1986 naisse l'idée d'un mur d'escalade en multiplex perforé avec prises en résine[6]. Pierre D’haenens, Michel Van Slijpe et Lambert Martin créent alors la société « Alpi-in » et construisent un premier mur d'escalade mobile de six mètres de haut sur trois mètres de large. Grâce à un système de manivelle, il était possible de l’incliner jusqu’à 35°. Marc Bott, Isabelle Dorsimond et Pierre D’haenens (Alpi-in) développent ensuite leur invention à l'intérieur d'une ancienne usine de chaussures ; le concept de la salle d'escalade moderne fut inventé en janvier 1987 à Bruxelles en Belgique.

En 1986, se déroule la première compétition sur mur artificiel à Vaulx-en-Velin, à l'intérieur d'un gymnase (prises d'escalade chevillées sur un mur en béton) et en 1987 le premier mondial d'escalade en salle, dans le palais des sports de Grenoble regroupant 17 nations dont les États-Unis, le Japon, l'URSS et l'Australie. Pour la première fois, il est proposé un mur d'escalade monté pour l'occasion, complètement artificiel et composé de plaques en polyester imitant le rocher et fixé sur un échafaudage. Ce système M.G.V. est conçu par la société Pyramide.

En 1988, s'est déroulé le premier championnat de France d'escalade à Avignon, sur le même type de mur d'escalade. Un circuit international (coupe du monde, championnat du monde et continentaux) voit le jour et un comité international est créé au sein de l'Union internationale des associations d'alpinisme, sous l'égide du Français Paul Brasset puis de Pascal Mouche.

Peu après, dès 1988, la société Top Rock, gérée par Michel Lévêque, se lance dans la construction de salles d'escalade avec la collaboration de l'architecte Lambert Martin. En Belgique, ils créent de nombreuses salles telles que New Rock à Bruxelles, Top Rock à Liège, Top Rock Sippelberg, Entre Terre et Ciel à Louvain-la-Neuve, la salle d'escalade du centre sportif des deux Oûtres à Engreux, El Cap à Nantes et Mont Blanc escalade à Chamonix, ainsi que plusieurs autres structures au Luxembourg. La société Top Rock construit également de nombreux murs, plus petits, destinés aux écoles.

La première salle privée d'escalade est créée et ouverte au public en par Hugo Alvarado, grimpeur de haut niveau et moniteur d'escalade. Il s'agit du Centre européen d'escalade (aujourd'hui rebaptisé Roc et Résine) à Thiais (Val-de-Marne, France). Elle comporte alors tous les profils nécessaires à la pratique (820 m2 grimpables, 100 voies de 3 à 8a), dont 200 m2 de dalles inclinées (une première) et des zones déversantes jusqu'à 8 m d'avancée[7]. Elle comporte également un parcours d'escalade en bloc. Le parcours est composé de trois blocs sur roulettes pouvant être déplacés dans la salle.

La première salle de pans commerciale française ouverte au public est née de la collaboration entre Vincent Albrand (grimpeur de l'équipe de France) et Christophe Daconceicao, alors sportifs de haut niveau. Sous le nom de salle « Grimper[8] », ils veulent ainsi proposer un service sportif innovant, à la disposition d’un large public et de spécialistes, une véritable salle de sport spécialisée dans la pratique de l’escalade. Ce concept sportif naît ainsi en France en 1995 à Aix-en-Provence. C’est alors la première salle d’escalade française sur « pan ».

Vaulx-en-Velin (Rhône) voit en 1990 la création d'un mur d'escalade adossé à un immeuble d'habitation d'une hauteur de 47 mètres ; ce mur, unique en son genre, est protégé des intempéries par une bâche, permettant une utilisation tout au long de l'année, amenant ainsi les sensations de la grimpe en falaise dans la ville. La gestion de cette installation municipale a été confiée à l'association CPEAVV, club d'escalade affilié à la Fédération française de la montagne et de l'escalade (FFME).

Chronologie des structures d'escalade en France

Les dates marquantes de l'histoire des structures artificielles sont[9] :

- 1945 : mur au gymnase « Alpino-drome »

- 1955 : première structure artificielle d'escalade lors de la fête de l'Huma au bois de Vincennes[10]

- 1964 : mur en rondins de bois à l'UCPA Chamonix

- 1975 : sculpture d'escalade La Dame du lac, à Evry-Courcouronnes

- 1976 : le Doigt de Sainte-Agnès, à Lille

- 1981 : mur avec prises amovibles au CREPS Voiron

- 1990 : mur d'assaut des troupes alpines

- 1992 : premier mur d'escalade intérieur « Centre Européen d'escalade » à Thiais dans le Val de Marne[10]

Le premier « vrai » mur d'escalade à vocation pédagogique de France voit donc le jour en 1981, soit 17 ans après le premier mur anglais de 1964.

Types de mur

En fonction de la discipline, il existe plusieurs types de murs:

- pour le bloc: des murs de faible hauteur sans système d'assurage mais avec un tapis de réception

- pour la difficulté: des murs d'une hauteur importante avec des cordes attachées au sommet du mur ou des dégaines pour grimper en tête.

- pour la vitesse: un mur respectant des normes précises sur la hauteur, l'inclinaison et la position des prises.

Bloc

Un mur de bloc est généralement constitué d'une structure en bois ou en métal soutenant des plaques de contreplaqué. Les murs sont d'une hauteur comprise entre 4 et 5 mètres et ils sont sécurisés par des matelas de réception. Les murs présentent souvent un revêtement constitué de peinture ou de polyuréthane mélangé à du sable. Cependant on retrouve aussi des murs lisses. L'ensemble des plaques est percé des trous dans lesquels sont insérés des t-nuts (écrous métalliques en forme de T) permettant d'y visser les prises. On retrouve également des prises fixées uniquement à l'aide de vis à bois permettant un positionnement plus précis des prises.

Les différents problèmes de bloc sont constitués d'un enchainement de mouvement avec les prises de départ imposées et la prises d'arrivée ou il faut placer ses deux mains pour valider la réussite du problèmes. En compétition on retrouve également une prise intermédiaire nommée "zone" qui permet de marquer une partie des points du bloc si on ne le réussi pas. On retrouve une grande variété de style de bloc allant de la force pure à l'équilibre en passant par des sauts impressionnant.

Difficulté

Un mur de difficulté est généralement constitué d'une structure en bois ou en métal soutenant des plaques de contreplaqué percé des trous dans lesquels sont insérés des t-nuts et présentant un revêtement constitué de peinture ou de polyuréthane mélangé à du sable. On trouve aussi des murs en fibre de verre texturée. La forme des murs varie d'une salle à l'autre mais on retrouve des formes courantes:

- le dévers: mur présentant une inclinaison plus ou moins importante

- la dalle: mur vertical, les voies sont généralement plus techniques avec des prises plus petites

- le toit: plus rare, mur horizontal ou l'on se déplace la tête en bas

Les murs sont bien plus haut que ceux de bloc, c'est pourquoi on doit être assuré pour y grimper. L'assurage est soit effectué à l'aide d'une corde accrochée au sommet du mur soit par une corde passée au cours de l'ascension dans des dégaines accrochées au mur à intervalle régulier.

En France, pour les compétitions, on distingue quatre catégories de mur en fonction de leur hauteur[11] :

- niveau départemental à partir de 9 mètres ;

- niveau régional à partir de 11 mètres ;

- niveau national à partir de 13 mètres ;

- niveau international à partir de 16 mètres.

Les plus hauts murs d'escalade artificielle sont :

- en extérieur en France, la Tour Patrick Berhault à Vaulx-en-Velin, avec 48 mètres[13] - [14]

- pour l'escalade artificielle en salle, le Kiipeilyareena à Helsinki en Finlande, avec 29 mètres[15] - [16]

- pour l'escalade artificiel en extérieur, le CommRow à Reno au Nevada aux États-Unis avec 49,39 mètres[17] - [18] - [19].

Vitesse

Le mur de vitesse est un mur homologué par l'IFSC en 2007. Il présente un devers de 5°, une hauteur de 10 ou 15 mètres et une largeur de 3 mètres. Les murs de vitesse sont généralement constitués de deux voies de vitesse parallèles. Le placement des prises de main et celles de pied est le même sur chaque mur. Les prises de mains sont toutes identiques et celles de pieds le sont aussi. L'ensemble de la structure et des prises a été conçu par la société Entre-Prises. En compétition, seule la version de 15 mètres est utilisée.

Voies et cotations

Les prises revêtent différentes couleurs qui permettent de distinguer les voies et, parfois, leur niveau, ce qui permet de recouvrir une même surface de mur de plusieurs voies. Du ruban adhésif coloré placé sous les prises constitue une autre manière de différencier les voies. Lorsqu'il réalise une voie, un grimpeur est seulement autorisé à utiliser les prises de la couleur choisie, mais il est généralement permis d'utiliser les structures et textures du mur comme prises de pied.

De nombreuses salles d'escalade ont des personnes chargées de mettre en place ces différentes voies. Ces personnes sont appelées des « ouvreurs ». La cotation (difficulté) d'une voie est généralement déterminée après un consensus entre l'ouvreur et les premiers grimpeurs la parcourant en escalade.

Normes de sécurité

Dans l'Union européenne, les structures artificielles d’escalade font l'objet de la norme EN 12572, relative aux points d'assurage, exigences de stabilité et méthodes d'essai.

La France a élaboré une seconde norme, à titre expérimental, en 2005 : la norme expérimentale XP P 90-312, qui définit les exigences de sécurité et méthodes d'essai applicables aux matériels de réception pour structures artificielles d'escalade puis a été annulée en 2007[20] pour être remplacée par la NF P90-312[21].

Jeu d'escalade

Des versions pour enfants de jeu d'escalade sont désormais intégrées au sein d'un terrain de jeux ou d'un portique de jeu.

Version moderne avec un mur d'escalade en forme de ruban de Möbius.

Version moderne avec un mur d'escalade en forme de ruban de Möbius. Autre style de jeu d'escalade, en colline d'escalade.

Autre style de jeu d'escalade, en colline d'escalade. Toboggans et rampes d'escalade côte à côte.

Toboggans et rampes d'escalade côte à côte..jpg.webp) Bac à sable, jungle gym et jeu d'escalade sur plots de terrains de jeux d'Aldo van Eyck, circulaire, typique des années 1950.

Bac à sable, jungle gym et jeu d'escalade sur plots de terrains de jeux d'Aldo van Eyck, circulaire, typique des années 1950.

Notes et références

- « Sport et Plein Air no 552 juillet-août 2011 »

- Dossier de l'IRDS no 22 avril 2013

- « images d'archives »

- Montagnes Magazine, 1984

- Guide technique et historique de l'alpinisme, de Jean-Paul Watch, éditions Guérin (2012)

- Isabelle Dorsimond, « La Salle d'Escalade, un nouveau Concept »

- « source H. Alvarado »

- « Salles « Grimper » »

- Jean-Pierre Verdier, Escalade: S'initier et progresser, Editions Amphora, (ISBN 978-2-85180-637-6, lire en ligne).

- « Histoire de l'escalade », sur www.ffme64.fr (consulté le )

- Jean Damien Lesay, « Localtis - Examen du règlement des murs d'escalade par le Cerfres », (consulté le )

- Site officiel d'Azium.

- Site de l'Ina

- Site ffme

- Site officiel du kiipeilyareena

- Planetskier.blogspot.fr

- Site officiel CommRow

- Site basecampreno.com

- Site Internet Le Dauphiné.

- « XP P90-312 - Février 2005 », sur www.boutique.afnor.org (consulté le ).

- « Norme NF P90-312 », sur norminfo.afnor.org (consulté le ).