Mamou (Guinée)

Mamou est une ville de Guinée située dans la deuxième région naturelle (la Moyenne-Guinée) et historique du Fouta-Djalon, à environ 250 km au nord-est de la capitale Conakry[1]. Elle a été créée de toutes pièces en 1908 pour accueillir une gare sur la ligne du chemin de fer de Conakry au Niger, alors en construction[2]. À l'intersection de plusieurs routes et influences culturelles, c'est une « ville-carrefour[3] ». Sur le plan administratif, elle est le chef-lieu de la préfecture de Mamou et de la région de Mamou[4].

.jpg.webp)

| Nom officiel |

Mamou |

|---|---|

| Nom local |

Mamou |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Préfecture | |

| Sous-préfecture |

sous-préfecture de Mamou (d) |

| Capitale de | |

| Coordonnées |

10° 23′ 00″ N, 12° 05′ 00″ O |

| Statut |

Ville ou village (d) |

|---|

| Site web |

|---|

Histoire

Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, Telico – aujourd'hui un quartier de Mamou –, qui constituait une ville étape pour les caravanes et un véritable carrefour routier, avait pris les dimensions d'un important marché régional[5].

La Guinée est proclamée colonie française en 1891, mais le Fouta Djallon résiste jusqu'à la mort de l'almamy Bokar Biro Barry en 1896[6]. En 1901, la Guinée devient partie intégrante de l'Afrique-Occidentale française (AOF). La construction d'une ligne de chemin de fer reliant Conakry au Niger est entreprise par les autorités coloniales entre 1902 et 1915. L'achèvement de la seconde phase de ces travaux se concrétise par la création d'une gare à 4 kilomètres du col de Koumi, donnant ainsi naissance à la ville de Mamou. L'inauguration a eu lieu le 27 janvier 1908, en présence de Martial Merlin, alors gouverneur général par intérim de l'AOF[7]. Dans la foulée, des infrastructures collectives sont également mises en place : place du marché, hôpital, poste, camp des gardes, école primaire[5]. Le 1er janvier 1909, le chef-lieu du cercle de Timbo, ancienne capitale du Fouta Djallon, est transféré à Mamou[8].

En 1912, un arrêté de l'AOF permet à Mamou et à ses alentours de se constituer en un « poste urbain autonome » – véritable acte de naissance du centre urbain de Mamou[5].

Par le référendum du 28 septembre 1958, la Guinée rejette la proposition du général de Gaulle concernant l'intégration des colonies de l'AOF au sein d'une Communauté française et proclame son indépendance le 2 octobre suivant[9]. Mamou Centre est érigé en arrondissement en 1958. La ville se transforme : électrification, implantation du réseau d’adduction d’eau, revêtement de la voirie urbaine, construction de bâtiments administratifs[5]. En 1984 elle devient sous-préfecture[5].

En 1991, Mamou prend le statut de commune urbaine dont le premier maire est Sékou Tounkara, également député à l'Assemblée nationale[5].

Les maires suivants sont[5] :

- Thierno Sadou Barry (1995-2000)

- Mamadou Hady Barry (2000-2015), à la tête de la Délégation spéciale

- Thierno Oumar Diallo (septembre 2015-juin 2016)

- Mamadou Alpha Barry (juillet 2016-10 octobre 2018)

- Amadou Tidiane Diallo, élu le 10 octobre 2018[10]

Géographie

Localisation

La commune urbaine de Mamou est située au cœur de la Guinée, limitée au nord par la sous-préfecture de Bouliwel et celle de Tolo, au nord-est par celle de Dounet, au sud-est par celle de Soyah, à l’ouest par celle de Konkouré[3].

Relief et hydrologie

Aux abords du Fouta Djallon, à une altitude de 746 m[11], la ville est bâtie sur un site assez accidenté qui ne facilite pas les déplacements d'un quartier à l'autre. Elle est dominée par le mont Serè culminant à 950 m[12].

La ville est située sur la rive droite du Bafing (ou « rivière noire ») qui prend sa source entre Mamou et Dalaba, avant de rejoindre le Bakoye (ou « rivière blanche ») pour former le fleuve Sénégal à Bafoulabé au Mali[13].

Une zone humide Ramsar – Bafing-Source – y a été créée en 2007, couvrant une superficie de 317 200 hectares[14] - [15].

Le mont Serè.

Le mont Serè. Source du Bafing.

Source du Bafing. Aménagements.

Aménagements.

Climat

Mamou est dotée d'un climat tropical, de type Aw selon la classification de Köppen, avec une température annuelle moyenne de 24,2 °C et des précipitations d'environ 1 869 mm par an, plus faibles en hiver qu'en été[16].

Végétation

Plusieurs forêts classées se trouvent sur le territoire de la commune[17] : Serè, Koumi, Diarabaka, Tambassa, et en particulier celle de Tyéwel (ou Tiawel), à une dizaine de kilomètres de la ville, classée par l'administration coloniale en 1930 et gérée depuis 1991 par l'École nationale des agents techniques des eaux et forêts (ENATEF). Elle s'étend sur 470 hectares[18].

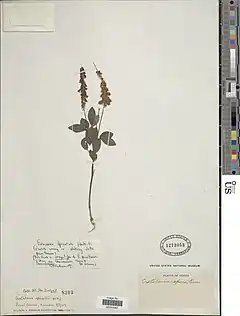

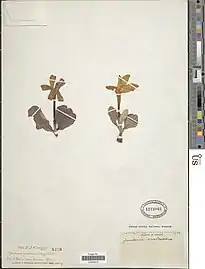

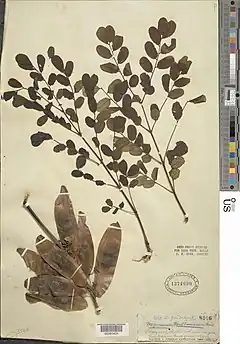

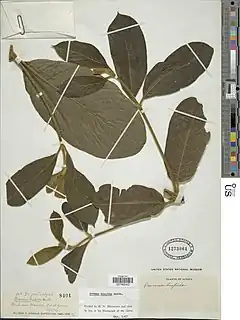

Le médecin, explorateur et botaniste britannique John McEwan Dalziel (1872-1948), auteur de plusieurs publications sur la flore ouest-africaine, a collecté de nombreuses plantes en Guinée française dans les années 1920, notamment aux environs de Mamou[19].

- Quelques spécimens récoltés par Dalziel près de Mamou.

Population

Une étude publiée en 1953 crédite le cercle de Mamou de 17 600 habitants, pour une superficie de 2 350 km2, soit une densité de 7,5 hab/km2[20].

Lors du recensement de 1983 (RGPH1), Mamou comptait 24 950 habitants. En 1996 (RGPH2) on en recense 49 479. Le troisième recensement, en 2014 (RGPH3), en dénombre 68 139[21]. Selon une projection du recensement de 2014, Mamou comptait 88 670 habitants en 2016[22].

La population de Mamou est majoritairement peule et la langue dominante est le pular. Elle est néanmoins issue d'un important brassage de plusieurs groupes ethniques, dont les Malinké et les Soussou, mais compte également des Kissi, des Loma et des Kpelle, ainsi que des Libanais, recrutés pour la mise en valeur des terres et l'exploitation du chemin de fer[23]. Historiquement, la plupart de ces groupes sont musulmans[24]

.

Éducation

Préuniversitaire

la ville de Mamou regorge d'un certain nombre d'établissements publics, privé et religieuse, animés d'une motivation de scolarisation de ses enfants parmi lesquels nous avons les plus connues, lycée amilcar cabral, lycée grand ducal[25], lycée doukouré, lycée hafia, hyndaye, halima, excellence fouta, union musulmane, daroul ghourouane, dare salam[26] - [27].

Enseignement supérieur

La ville de Mamou dispose d'un certain nombre d'institut supérieur spécialiser notamment l'Institut supérieur de technologie de Mamou et l'ENI de Mamou à Télico et l'Institut de santé de Mamou à Tambasa.

Économie

L'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le commerce, le transport et le tourisme constituent les principales activités socio-économiques de Mamou[28].

Le secteur agricole produit notamment du riz, du maïs, du fonio, du mil, du manioc, des pommes de terre et de l'arachide, et commercialise également la banane, le café, la tomate, la grenadine, l'indigo ou le néré (Parkia biglobosa). Il s'appuie aussi sur les cultures maraîchères (oignon, laitue, aubergine, gombo, carotte et épinard) et celles des agrumes (mangue, avocat, orange, citron, pamplemousse)[28]. Après l'indépendance, une conserverie pour la transformation des agrumes en jus de fruits avait été installée à Mamou. À l'arrêt depuis plusieurs décennies, le site de l'ancienne usine est pressenti en 2019 pour la construction d’une usine de transformation de pomme de terre en frite congelée[29].

Mamou est l'une des plus grandes communes pastorales du pays. On y élève des bovins, des ovins, des caprins, ainsi que des volailles, de manière plus intensive[28].

Le secteur commercial est favorisé de longue date par la position géographique de la ville, qui est dotée d'un grand marché central[28].

La proximité des ressources naturelles du Fouta Djallon, telles que le barrage et le lac de Bafing ou les chimpanzés de la forêt de Pinselli, en font une destination touristique[30].

Transports

La ville se situe à la rencontre des routes nationales 1,2 et 5(la transfoutanienne).

- Dans les rues de Mamou.

Mamou dans la culture

L'écrivain guinéen Tierno Monénembo – futur lauréat du prix Renaudot en 2008 – a passé son enfance dans la préfecture de Mamou (Porédaka). Dans l'un de ses romans, Cinéma, publié en 1997, il met en scène la ville de Mamou à l'ère de l'indépendance. Il la décrit comme un lieu de passage et de transition[31] et en brosse un tableau sans concession :

« D'où la nécessité d'une ville relais à même de faire écouler par le transport ferroviaire le latex et la cire produits sur les montagnes. Mamou – cité sans nom et sans mémoire (juste ce qu'il faut de passion et d'amour-propre) – était condamnée dès l'origine à tenir lieu de bordel, d'asile et de bivouac[32] ! »

Personnalités liées à la commune

- Moussa Kémoko Diakité (1940-), cinéaste

- Lamine Sidimé (1944-), homme politique

- Fatoumata Barry (1954-), architecte

- Boubacar Yacine Diallo (1955-), journaliste et écrivain

- Makalé Camara (1956-), femme politique

- Hakim Bah (1987-), écrivain

- Abdoul Razzagui Camara (1990-), footballeur international

- Facinet Touré (1934-2021), homme politique guinéen

- Sanoussy Bantama Sow, ancien ministre.

- Lama Sidibé, artiste chanteur.

Notes et références

- François-Xavier Freland, « Guinée : au cœur du Fouta-Djalon, vision d’éden et terre d’histoire », Jeune Afrique, 17 mai 2019, [lire en ligne]

- Jacques Mangolte, « Le chemin de fer de Konakry au Niger (1890-1914) », in Outre-Mers. Revue d'histoire, 1968, no 198, p. 78, [lire en ligne]

- Ville de Mamou

- « Présentation de la préfecture et de la commune urbaine de Mamou » (consulté le )

- « Histoire de la ville de Mamou », Ville de Mamou

- Boubacar Barry, Bokar Biro : le dernier grand almamy du Fouta Djallon, ABC, 1976, 92 p.

- Jacques Mangolte, « Le chemin de fer de Konakry au Niger (1890-1914) », in Outre-Mers. Revue d'histoire, 1968, no 198, p. 37-105, [lire en ligne]

- « Mamou (Guinée) », IREL/ANOM

- « 2 octobre 1958. Proclamation de l'indépendance de la Guinée », Perspective monde

- « Mamou : Amadou Tidiane Diallo (Thalès), élu à l’unanimité maire de la commune urbaine » mosaiqueguinee.com,

- Jacques Richard-Molard, « Essai sur la vie paysanne au Fouta-Djalon. Le cadre physique, l'économie rurale, l'habitat », in Présence africaine, 1953/4, no 15, p. 162, [lire en ligne]

- Amadou Bailo Diallo, « Cadre géographique », in Transport urbain à Mamou. Problèmes et perspectives, Université Général Lansana Conté de Conakry, année ?, (mémoire de maîtrise), [lire en ligne]

- « Bafing, Cours d'eau (Guinée/Mali) », IREL/ANOM

- « Bafing-Source », sur Protected Planet (consulté le )

- P. Bonfils, Étude des sols des sources du Bafing, ORSTOM, 1951 (1954), 51 p. (lire en ligne)

- « Climat Mamou », climate-data.org

- Alhassane Diami Diallo, Détermination de quelques paramètres physico-chimiques et microbiologiques des eaux de puits de la commune urbaine de Mamou, Institut Supérieur de Technologie de Mamou, 2015 (mémoire de master), [lire en ligne]

- « Forêts classées en Guinée : Tiawel dans Mamou un espace encore « protégé » », radioenvironnementguinee.org

- (en) Ray Desmond, Dictionary Of British And Irish Botanists And Horticulturists Including plant collectors, flower painters and garden designers, CRC Press, 1994, p. 191 (ISBN 9780850668438)

- « Les densités de population au Fouta-Djalo » (hommage à Jacques Richard-Molard : 1913-1951), in Présence africaine, no 15, 1953, p. 97, [lire en ligne]

- (de) « Mamou », City Population

- [PDF] Projection du RGPH2014, Institut national de la statistique, Annuaire statistique 2016, novembre 2017, p. 55

- Amadou Bailo Diallo, « Aspects humains », in Transport urbain à Mamou, op. cit.

- Paul Marty, « Région de Mamou », in L'Islam en Guinée : Fouta-Diallon, éd. Ernest Leroux, Paris, 1921, p. 264, [lire en ligne]

- {{"Collège et Lycée Grand Ducal, Mamou (2020)" http://www.findglocal.com/GN/Mamou/576659369096953/Coll%C3%A8ge-et-Lyc%C3%A9e-Grand-Ducal}}

- {{Écoles - Ville de Mamou https://www.villedemamou.com/ecoles/}}

- Modèle:"Moyenne Guinée : affrontements entre élèves et forces de l’ordre à Mamou…

- Amadou Bailo Diallo, « Situation des activités socioéconomiques », in Transport urbain à Mamou. Problèmes et perspectives, Université Général Lansana Conté de Conakry, année ?, (mémoire de maîtrise), [lire en ligne]

- « Guinée : vers la construction d’une usine de transformation de pomme de terre à Mamou », emergencegn.net,

- Guinée. Country Guide, coll. Petit Futé, 2019, p. 141-145

- Florence Paravy, « L'absence et la trace », in Bernard De Meyer, Papa Samba Diop (dir.), Tierno Monénembo et le roman, LIT Verlag Münster, 2014, p. 74 ; 146 (ISBN 9783643125910)

- Cinéma, p. 158, cité par Elisa Diallo, Tierno Monénembo : une écriture migrante, Karthala, 2012, p. 191 (ISBN 9782811106690)

Annexes

Bibliographie

- (en) Mohamed Saliou Camara, Thomas O'Toole, Janice E. Baker, « Mamou », in Historical Dictionary of Guinea, Scarecrow Press, 2013 (5e éd.), p. 212 (ISBN 9780810879690)

- Alhassane Diami Diallo, Détermination de quelques paramètres physico-chimiques et microbiologiques des eaux de puits de la commune urbaine de Mamou, Institut Supérieur de Technologie de Mamou, 2015 (mémoire de master), [lire en ligne]

- Amadou Bailo Diallo, Transport urbain à Mamou. Problèmes et perspectives, Université Général Lansana Conté de Conakry, année ?, (mémoire de maîtrise), [lire en ligne]Amadou Bailo Diallo, Transport urbain à Mamou. Problèmes et perspectives, Université Général Lansana Conté de Conakry, année ?, (mémoire de maîtrise), [lire en ligne]

- Baba Cheikh Sylla, Monographie historique de Mamou de l'implantation coloniale à l'indépendance, Université de Conakry, 1974, 89 p. (mémoire de DES)

Articles connexes

- Allokoenenia afra, espèce de palpigrades endémique de Mamou

- Histoire des chemins de fer en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale

.jpg.webp)