Maison centrale d'Ensisheim

La maison centrale d'Ensisheim est une maison centrale française située à Ensisheim, dans le département du Haut-Rhin, en région Grand Est. Ses bâtiments sont construit à partir de 1614 pour être un collège des Jésuites, qui fut fermé lorsque les Jésuites furent expulsés, en 1765.

| Maison centrale d'Ensisheim | |

| |

| Localisation | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | Haut-Rhin |

| Ville | Ensisheim |

| DISP | Strasbourg |

| Coordonnées | 47° 51′ 55″ nord, 7° 21′ 08″ est |

| Architecture et patrimoine | |

| Architecte(s) | Louis-Ambroise Dubut |

| Construction | XVIIe siècle et - |

| Destination initiale | Collège des Jésuites |

| Propriétaire | |

| Statut patrimonial | Inscrit IGPC (1987) |

| Installations | |

| Type | Maison centrale |

| Superficie | 10 082 m2 |

| Capacité | 205 places |

| Fonctionnement | |

| Date d'ouverture | |

| Opérateur(s) | |

| Effectif | Environ 150 personnes, dont 111 gardiens[1] (mai 2010) |

| Statut actuel | En fonctionnement (d) |

L'établissement dépend du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg. Son bâtiment principal est répertoriés comme monument historique.

Histoire

XVIIe et XVIIIe siècles

Lorsque les Jésuites s’implantent durablement en Alsace, ils reprennent à leur compte l’école que le curé d’Ensisheim, Jean Rasser, avait fondée en 1583. Ce petit collège comprenait cinq classes, un internat et une chapelle lorsque les Jésuites de Fribourg-en-Brisgau en prennent la direction, en 1614, à la demande de l’archiduc Léopold. Cette création devait favoriser l'enseignement catholique et améliorer l’éducation dans une région où les Luthériens étaient activement présents. Ils y avaient un gymnase établi depuis cent ans.

Construit au XVIIe siècle, l'établissement est un collège des Jésuites qui devient, à partir de 1764, un dépôt de mendicité[1].

XIXe siècle

À la suite d'un décret impérial datant du , il est remanié par l'architecte Louis-Ambroise Dubut pour l'accueil des détenus condamnés à des peines d'emprisonnement de plus d'un an[1] - [2].

XXe siècle

En 1938, à la suite de l'abolition des bagnes coloniaux, les condamnés aux travaux forcés rejoignent la prison d'Ensisheim pour y purger leur peine[1].

L'édifice fait l'objet d'une inscription partielle au titre des monuments historiques depuis 1987[3] - [4] ainsi qu'à l'inventaire générale du patrimoine culturel depuis la même année[5]. La cité des gardiens de prison, construite au XIXe siècle afin d'héberger le personnel de l'établissement, est également inscrite à l'IGPC[6].

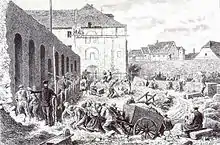

En , une mutinerie éclate ravageant une partie des bâtiments dans un incendie ; ils seront reconstruits l'année suivante[1].

Récemment, plusieurs prises d'otages ont eu lieu dans cette prison, sans faire de blessé :

- en , deux détenus prennent en otage un surveillant pénitentiaire ; ils se rendent après 15 heures de négociations[7] ;

- en , une autre surveillante est également prise en otage ; le détenu se rend après 13 heures de négociations[8] et sera condamné à cinq ans de prison ferme pour cet acte[9].

- le , Mickaël Gilgenmann, détenu de 27 ans qui protestait contre le traitement de l'administration pénitentiaire, retenait le psychologue de la maison d'arrêt d'Ensisheim en otage et le menaçait avec une lame sous la gorge. L'otage a été libéré 7 heures plus tard sans effusion de sang[10].

- le , prise d'otage[11]. Le principal auteur est Francis Dorffer[12].

Description

D'une superficie d'un hectare quatre-vingt-deux[1], cette maison centrale comporte 205 places et accueille environ 200 détenus, essentiellement condamnés à de longues peines ou à la perpétuité[13] - [7].

Détenus célèbres

Parmi les détenus célèbres qui sont ou ont été emprisonnés à Ensisheim :

- Michel Fourniret, pédophile et tueur en série français, mort le , à l’âge de 79 ans ;

- Pierre Bodein : Tueur en série et criminel sexuel.

- Émile Louis, tueur en série français, mort le , à l'âge de 79 ans[14] ;

- Francis Heaulme, tueur en série français[15] ;

- Guy Georges, tueur en série français[14] - [16] ;

- Nordahl Lelandais, criminel français ; tueur en série présumé

- Louis Poirson, tueur en série français[17] ;

- Christian van Geloven, pédophile et criminel sexuel, est décédé d'un cancer le à l'âge de 67 ans dans cette prison[18] ;

- Jean Paul Leconte, surnommé "Le Tueur de la Somme", meurtrier français et violeur récidiviste.

- Nordine Kelkal, frère du terroriste islamiste algérien Khaled Kelkal, principal responsable de la vague d'attentats commis en France en 1995[19] ;

- Abane Ramdane, militant politique et révolutionnaire algérien ;

- Michel Sydor, criminel sexuel, décédé à la centrale en 2014[20] ;

- Francis Dorffer, criminel, preneur d'otage[12] ;

- Mathieu Moulinas, meurtrier d'Agnes Marin[21] ;

- Patrick Gateau : criminel, meurtrier de Nelly Cremeil ;

- Vincenzo Aiutino : tueur en série ;

- Jonathan Daval : meurtrier. Condamné pour le meurtre et la crémation partielle du corps de son épouse Alexia[16].

- Jean-Jacques Susini, un des chefs de l'OAS ;

- Tony Meilhon, meurtrier de Laëtitia Perrais.

- Patrick Tissier, tueur en série.

Divers

La nouvelle d'Éric-Emmanuel Schmitt, La Vengeance du pardon (2017), se passe en grande partie entre ses murs. Le texte raconte les rencontres entre un assassin nommé Sam Louis (largement inspiré de Guy Georges) et la mère de l’une de ses victimes.

Notes et références

- Rapport de visite : Maison centrale d'Ensisheim sur le site du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), du 18 au 21 mai 2010

- Documents graphiques de la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, Livres français d'architecture (1512-1914), Documents d'archives et documents photographiques de la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art et Dictionnaire des élèves architectes de l’École des beaux-arts de Paris (1800-1968), Dubut, Louis-Ambroise, (lire en ligne)

- « Collège des Jésuites (Ensisheim) », notice no PA00085420, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Collège des Jésuites (Ensisheim) », notice no IA00074217, base Mérimée, ministère français de la Culture

- « Collège de Jésuites, puis prison », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Cité des gardiens de prison dite Cité Maison Centrale », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- « Prison : Heureux dénouement après une prise d'otage », sur parismatch.com (consulté le )

- AFP, « Le preneur d'otage de la prison s'est rendu », sur Libération (consulté le )

- « justice - assises de colmar. Prise d’otage d’Ensisheim : cinq ans ferme pour Sadik Djaïdia », sur www.republicain-lorrain.fr (consulté le )

- Le Point magazine, « Alsace : le psychologue retenu par un détenu libéré », sur Le Point, (consulté le )

- Bruno Poussard, « Alsace: A Ensisheim, prison de plusieurs tueurs en série, quatrième prise d'otage depuis 2010 », sur 20 Minutes, (consulté le ).

- Alain Morvan, « Francis Dorffer, serial preneur d’otage », sur estrepublicain.fr, (consulté le ).

- « Justice. Derrière les murs de la maison centrale d’Ensisheim », sur www.lalsace.fr (consulté le )

- Par Le 20 octobre 2013 à 19h17, « VIDEO. Le tueur en série Emile Louis est mort », sur leparisien.fr, (consulté le )

- « Francis Heaulme: «Si je sors un jour de prison, je me ferai tout petit» », sur www.20minutes.fr, (consulté le )

- Le Point.fr, « Jonathann Daval « s’entend très bien avec Guy Georges », confie sa mère », sur Le Point, (consulté le )

- « Au troisième oeil », sur Au troisième oeil (consulté le )

- « Van Geloven, "le monstre d’Elne", est mort en prison après l'assassinat de deux fillettes », sur ladepeche.fr (consulté le )

- Franck, Johnnanes, « L'avocat du frère de Khaled Kelkal réclame l'abrogation de son arrêté d'expulsion » sur Libération, 29 septembre 1995

- « Michel Sydor, le meurtrier de la petite Jessica est mort », sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes (consulté le )

- AFP, « En prison, des parloirs anti-Covid qui isolent encore plus », sur Le Point,

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à l'architecture :