Lignages urbains

Les Lignages urbains, désignent les groupes familiaux de structure clanique qui dans de nombreuses villes européennes, ou appartenant à d'autres aires culturelles, avaient acquis soit du souverain, soit en vertu d'une loi municipale, soit de fait, le pouvoir au sein de l'administration de la cité.

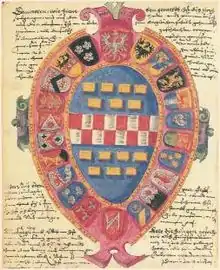

Allemagne: rosace des Nobles Lignages d'Alten Limpurg de Francfort, 1608.

Belgique: rosace des Sept Lignages de Bruxelles

Ce phénomène intéresse les historiens et les sociologues qui s'occupent d'histoire urbaine.

Liste d'organisations lignagères urbaines

Allemagne

- Francfort : Lignages d'Alten Limpurg de Francfort

- Cologne : Les XV lignages de Cologne[1], cités dès 1263 et qui selon la légende[2] auraient été importés à Cologne par l'empereur Trajan lui-même. Les quinze lignages avaient comme nom[3]: Overstolz, Swertsgyn, Von Horne, Quatemart, von der Adocht, Spiegelt, Von Rodenberch, Aromdysbergh, Jeuden, Hardevyst, Lieskyrches, Von Ghyre, Von brine, Birchelin, von Hyrstelyn, von Overstoltz dits von Efferem Cleyngedanck.

- Münster, les Erbmänner.

Belgique

- Bruxelles : Les sept Lignages de Bruxelles.

- Hoegaarden : les V lignages de Hoegaarden, système clanique de fondation tardive (1741) et fonctionnant dans la ville de Hoegaarden. Les membres actuels réunis dans la Confrérie des V Lignages de Hoegaarden publient la revue[4] Familieschoon.

- Léau : les Lignages de Léau. Aux origines, le bourgmestre était choisi parmi les membres des familles lignagères par le duc de Brabant, qui délégua ensuite le conseil de Brabant à cette fin. De même, les échevins, ceux-ci au nombre de sept, étaient, à la Saint-Jean, également choisis dans les familles lignagères. L’administration de la ville et la juridiction tant civile que pénale leur appartenaient. Les jurés au nombre de quatre puis six, qui agissaient dans certaines matières avec les échevins, étaient pareillement choisis par les habitants de la ville parmi les lignagers. Ce serait à la suite de troubles que le duc accorda, par une charte du , que les échevins soient dorénavant choisis par la commune, et non plus par lui, au sein des Lignagers. Une lettre de Marie de Bourgogne du prévoit encore que deux bourgmestres seront élus dont l’un appartiendrait aux familles lignagères et l’autre aux métiers et au serment des archers. Ce système fut maintenu jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Lorsque Jean-Baptiste Gramaye (1579-1635) écrivit son opuscule Leonia (vers 1606) réuni en 1610 avec ses autres monographies urbaines dans les Antiquitates illustrissimi Ducatus Brabantiae[5], il nous apprend qu'il y avait jadis vingt Lignages ou "Tribus Patriciennes" (Tribus Patriciae)[6] parmi lesquelles il y avait encore les Liefkenrode, les d’Argenteau, et les de Halle. L'archiviste Charles Piot y ajoute les noms de familles lignagères mentionnées dans des actes aux XIIIe, XIVe et XVe siècles : Gheymar, Tollere, de Dormael, de Wildere ou Wilre, Swerts, de Coclen, Maersalc, Houseem dits van den Steene, Meydoogen, de Groote, Scotte, Sceversteyne, Otte, Rykman, de Steindale, de Heilberch, Goedsackere, ainsi que les familles des Sabels, Vilters, Wageman et Kerkhoven, ces quatre dernières familles étant, suivant Gramaye, des familles nobles[7].

- Louvain : Les sept Lignages de Louvain[8], aux origines légendaires[9], et qui avaient pour nom : Uten Lieminge, van den Calstre, van Redingen, van den Steene, Verrusalem, Gielis et van Rode. Aux origines, l'administration de la ville de Louvain appartenait exclusivement aux sept Lignages. À partir de 1378 et jusqu'à la fin de l’Ancien Régime, les Lignages fournirent la majorité des échevins. Dès cette date, le duc Wenceslas, après la révolte dirigée par Pierre Coutereel, a modifié la constitution de la ville de Louvain en faisant désormais participer les bourgeois non lignagers au pouvoir. Les échevins étaient nommés par le duc parmi les lignages, les bourgeois fortunés et les chefs des métiers, avec une proportion de quatre mandats aux lignages et trois aux bourgeois. Le conseil des jurés (gesworene) était composé de onze bourgeois lignagers et dix bourgeois non lignagers[10]. Ce régime perdura jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Les membres des Lignages étaient nommés les Hommes de Saint Pierre des sept familles nobles de la chef ville de Louvain. Les noms de ces membres des Lignages de Louvain figurent dans l'ouvrage de Divaeus sur Louvain[11].

- Malines : Les Lignages de Malines dont l'organisation, encore mal connue, est mentionnée dans la Coutume de Malines[12] qui précise qu'il y a deux communes-maîtres et douze échevins, dont six des lignages et six des métiers[13].

Espagne

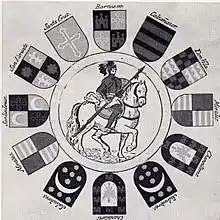

Espagne: rosace avec les blasons des douze Lignages de Soria

- Soria : Les douze Lignages de Soria.

France

France: Blasons des Paraiges de Metz au sein d'un vitrail.

- Metz : Les cinq Paraiges de Metz, qui selon la légende auraient été fondés par Métius, lieutenant de Jules César. Mis-à part pour le paraige du Commun[14], ils étaient répartis entre les différents quartiers de la ville qui déterminaient leur nom, à savoir : de Porte-Moselle, de Jurue, de Saint-Martin, de Porte-Sailly, et d’Outre-Seille. Le plus ancien acte faisant mention des paraiges date de l'année 1248. Il y est dit que le conseil de la cité sera désormais composé de vingt personnes tirées de chacun des cinq paraiges, et de quarante tirées du paraige du commun, ce qui fait en tout cent quarante personnes[15].

- Périgueux : Nobles citoyens de Périgueux

- Toul : Les Lignages de Toul.

- Verdun : Les trois Estendes de Verdun.

Irlande

- Galway : Les quatorze Tribus de Galway.

Italie

Bibliographie

- A. van Dievoet, "Lignages de Bruxelles et d'ailleurs", dans: Les lignages de Bruxelles. De brusselse geslachten, no 166, Bruxelles, , p. 363–371.

Articles connexes

Notes

- Référence principale, avec abondante bibliographie: A. van Dievoet, "Lignages de Bruxelles et d'ailleurs", dans: Les lignages de Bruxelles. De brusselse geslachten, n° 166, Bruxelles, juillet 2010, pp. 363-371.

- Concernant les XV lignages de Cologne, le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Royale à Bruxelles conserve le livre manuscrit suivant, coté 3875 BR: "Van die XV gheslachten uyt Roomen tot Ceulen overgebracht".

- Alphonse Wauters, Les libertés communales, Bruxelles-Paris, 1878, pp. 601-602.

- Familieschoon

- Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae, réédition de 1708.

- Grammaye, Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae, Lovanii, apud Aegidium Denique et Bruxellis, apud fratres Tserstevens, 1708, p. 45 : "Designantur quotannis Consules et Senatores itemque Decani quinque et Quaestor omnes ex Tribubus Patriciis, quas audio fuisse olim viginti".

- Ch. Piot, Note historique sur la ville de Léau, dans Revue d’Histoire et d’Archéologie, tome I, Charles Muquardt éditeur, Bruxelles, 1859, p. 398 et suiv, p. 406.

- H. LAVALLÉE, Notice sur les Sint Peetersmannen ou Hommes de Saint Pierre de Louvain, dans le Bulletin de l'Académie Royale de Belgique, 1853-1854

- Les Lignages de Louvain descendaient, selon la légende, d’un chevalier vivant à l’époque de Louis le Pieux, et qui était d'une taille à ce point gigantesque qu’il était nommé Bastin le Grand. Il épousa la fille du comte de Flandre, dont il eut un fils, qui devint évêque, et sept filles. Celles-ci se marièrent à des nobles de Louvain : Plectrude se maria à Ebroin Uten Liemminge, Alpaïde à Minard van den Calstre, Betrude à Meys van Redingen, Hildegarde à Louis van den Steene, Ermengarde à Ebroin Verrusalem, Judith à Salomon Gielis et Swana à Francon van Rode

- Hermann Van der Linden, Histoire de la constitution de la ville de Louvain au Moyen Âge, Gand : H. Engelcke, 1892, (7e fascicule du Recueil des travaux publiés par la Faculté de philosophie et lettres de l’Université de Gand.

- L’œuvre de l'érudit louvaniste Petrus Divaeus (Pierre ou Peeter van Dieve, ° 1536 à Louvain, + 1581 à Malines), qui comprend notamment l’histoire de la ville de Louvain, et mentionne les familles issues des sept lignages, fut complétée sur ce point par le généalogiste du XVIIIe siècle Jan-Michiel van Langendonck et publiée par l'imprimeur Henri vander Haert en 1757 sous le titre Petri Divaei Opera Varia. Le généalogiste Jan Caluwaerts a analysé cet ouvrage et a publié ses travaux sous le titre Etude généalogique-héraldique sur les Lignages de Louvain.

- Coutume de Malines, art. 1 et 3.

- Mentionné par Alfred Giron, Essai sur le droit communal de la Belgique, Bruxelles et Leipzig, 1862, p. 14.

- M. Prost, Le patriciat dans la cité de Metz, Paris, 1873.

- Voir: La grande Histoire de Metz, tome II, page 324 et seq.

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.