Kintsugi

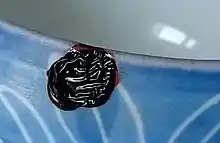

Le kintsugi (金継ぎ, « jointure en or ») ou kintsukuroi (金繕い, « réparation en or ») est une méthode japonaise de réparation des porcelaines ou céramiques brisées au moyen de laque saupoudrée de poudre d'or[1] - [2].

Histoire

Le kintsugi serait apparu lorsque, à la fin du XVe siècle, le shogun Ashikaga Yoshimasa a renvoyé en Chine un bol de thé chinois endommagé pour le faire réparer. Le bol étant revenu réparé avec de vilaines agrafes métalliques, les artisans japonais auraient cherché un moyen de réparation plus esthétique.

La réparation de vaisselles avec des laques provenant de résines de plantes est une tradition pratiquée en Chine, Corée, Japon et Viêt Nam, mais les réparateurs japonais amenèrent une touche esthétique particulière en y ajoutant de la poudre d'or[3]. Cela relève d'une philosophie qui prend en compte le passé de l'objet, son histoire et donc les accidents éventuels qu'il a pu connaître. La casse d'une céramique ne signifie plus sa fin ou sa mise au rebut, mais un renouveau, le début d'un autre cycle et une continuité dans son utilisation. Il ne s'agit donc pas de cacher les réparations, mais de mettre celles-ci en avant.

Les collectionneurs se sont épris de cet art nouveau au point que certains ont été accusés d'avoir délibérément cassé de précieuses poteries afin qu'elles puissent être réparées avec les coutures d'or du kintsugi[1]. Le kintsugi est étroitement associé aux ustensiles en céramique employés pour la cérémonie japonaise du thé[2].

Technique

La laque est ici pétrie avec de la farine de blé et de l'eau avant de l'appliquer pour renforcer le maintien des différents morceaux. Ce mélange épais est mis entre les tessons, lors de l'assemblage. Lorsqu'il sèche, ce mélange se rétracte, laissant alors apparaître des crevasses. Celles-ci sont remplies par un mélange dilué, appelé kokuso urushi (刻苧漆, laque de fibre de ramie), fait de grains de riz, de fibre de ramie et de poudre de bois, qui est appliqué directement sur la laque[4]. La technique utilisée pour la réparation à la laque mélangée à des paillettes d'or est proche des techniques du maki-e utilisées traditionnellement par les artisans laqueurs japonais.

Cette technique de réparation de la céramique ne se limite pas à l'utilisation de l'or et peut aussi se faire sur d'autres modes. Ainsi, lorsque de l'argent est utilisé à la place de l'or, la technique prend le nom de gintsugi (銀継ぎ, jointure d'argent)[5] ou le nom d'urushi tsugi (漆継ぎ, jointure de laque) lorsque de la simple laque est utilisée sans additif métallique.

Symbolique

L'art du kintsugi est souvent utilisé comme symbole et métaphore de la résilience en psychologie[6] - [7] - [8].

Courant de pensée

Le kintsugi s'inscrit dans la pensée japonaise du wabi-sabi qui invite à reconnaître la beauté qui réside dans les choses simples, imparfaites et atypiques[6].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kintsugi » (voir la liste des auteurs).

- (en) Blake Gopnik, « At Freer, Aesthetic Is Simply Smashing », sur washingtonpost.com, (consulté le ).

- (en) « Friday Fave: Tea Bowl », sur asia.si.edu, 13 évrier 2015 (consulté le ).

- (en) « Golden Seams: The Japanese Art of Mending Ceramics », 8 nevembre 2008

- (ja) « プロが教える「金継ぎ入門」 », sur precious.jp, - Introduction au Kintsugi (méthode de production)

- « Kintsugi et Gintsugi : un autre rapport à l'objet », sur the-et-ceramique.blogspot.fr, (consulté le ).

- Céline Santini, Kintsugi, l'art de la résilience, Paris, Éditions First, , 248 p. (ISBN 978-2-412-03620-4, présentation en ligne), p. 9-10, 241

« Le kintsugi, ou l’art de sublimer les blessures… La Voie du Kintsugi peut être vue comme une forme d’art-thérapie, vous invitant à transcender vos épreuves et transformer votre propre plomb en or. Il vous rappelle que vos cicatrices, qu’elles soient visibles ou invisibles, sont la preuve que vous avez surmonté vos difficultés. En matérialisant votre histoire, elles disent : “Tu as survécu !” et vous apportent un supplément d’âme. »

- Christophe André, « Kintsugi », sur psychoactif.blogspot.com, (consulté le ) : « J‘aime bien cette pratique, qui a bien sûr quelque chose d’étonnant, à une époque où on jette volontiers ce qui est usé ou brisé. Je l’aime d’autant plus que j’ai parfois l’impression de rencontrer des humains kintsugi ! Des humains que la vie a cabossés, mais qui ont réussi à s’en remettre, et qui n’en ont pas gardé d’amertume ou de ressentiment. Au contraire, qui ont progressé, qui se sont à la fois reconstruits et agrandis, améliorés, bonifiés… »

- « Kintsugi, l'art de la résilience : ce que nous avons pensé du livre de Céline Santini », sur europe1.fr, (consulté le ) : « Cet art (de kin qui signifie l'or et tsugi, les jointures) est pratiqué au Japon depuis le XVe siècle. Il consiste à réparer les objets brisés avec une laque (issue du laquier) recouverte de poudre d'or pour que les cicatrices restent apparentes. Une philosophie de l'acceptation de l'imperfection qui incite à aborder les échecs, blessures et autres maux de la vie d'une nouvelle manière, comme le détaille Céline Santini dans son ouvrage Kintsugi, l'art de la résilience. »

Annexes

Bibliographie

- (en) U. A. Casal (Monumenta Nipponica, monographies 18), Japanese Art Laquers, Tokyo, Université Sophia, .

- (de) S. Drescher, Kintsugi Technik – Japanische Goldverbindung, 1. Auflage, 2011, Korest Porzellanrestaurierungsbedarf (ISBN 978-3-00-034502-9).

- C. Santini, Kintsugi, l'art de la résilience, Éditions First, (ISBN 978-2-412-03620-4).

- (en) « How to make and apply Urushi Putty Kokuso », sur Kintsugioxford.com

Liens externes

- « Portail du kintsugi en France », sur esprit-kintsugi.com (consulté le ).

- (en) Audrey Harris (TEDxJanpath), « Kintsugi: The Art of Broken », sur youtube.com (consulté le ).

- (en) « Kintsugi: Broken is Better than New », sur fr.ifixit.com (consulté le ).

- (en) Pui Ying Kwan (DesignEd Asia Conference), « Exploring japanese art and Aesthetic as inspiration for emotionally durable design » [PDF], sur designedasia.com (consulté le ).