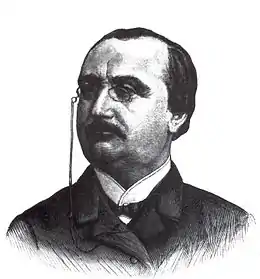

Jules Bara

Jules Bara est un homme politique belge né à Tournai le , mort à Saint-Josse-ten-Noode le .

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 64 ans) Saint-Josse-ten-Noode |

| Sépulture | |

| Nationalité | |

| Formation |

Université libre de Bruxelles (en) |

| Activités |

| A travaillé pour |

Université libre de Bruxelles (en) |

|---|---|

| Distinction |

Biographie

Jules Bara est le fils de Jules-Auguste-Lamorald Bara, né à Willebroeck-lez-Malines, et d'Isabelle Rothy, fille de Marcel Rothy, chirurgien à Tournai. Son père est un médecin très réputé mais la famille est cependant modeste. Ils sont sept enfants mais son père ne néglige pas leur instruction.

Il est considéré comme une figure de proue du libéralisme belge. En 1862, il est élu membre de la Chambre des représentants à une imposante majorité. Il se fait remarquer très rapidement grâce à la solidité de ses connaissances juridiques, la sûreté de sa dialectique et la maturité de sa pensée. Il est un partisan marquant de la séparation radicale de l'Église et de l'État, ce dernier devant rester neutre à l'égard des religions[1].

Sa ville natale, Tournai, lui rendit hommage en érigeant une statue à son effigie[2].

Formation

Après des études secondaires à l'Athénée royal de Tournai, athénée qui porte son nom depuis , il s’inscrit à l'Université libre de Bruxelles où il obtient en 1857 le diplôme de docteur en droit et en 1859 le titre de docteur agrégé après avoir défendu une thèse sur « les rapports de l'État et des religions du point de vue constitutionnel ». L’année suivante, il est professeur à l'ULB et occupe une place notable au barreau de Bruxelles. En , animé par les problèmes de droit international, il propose la mise en œuvre dans les Universités « de chaires spéciales consacrées à cette matière et l'organisation au ministère de la justice d'un service spécial d'information »[3]. Il devient membre de la loge les Vrais amis de l'union et du progrès réunis. Il sera ensuite membre de la loge Les Amis philanthropes, du Grand Orient de Belgique. Grâce à ses rapides succès universitaires, associés à ses qualités oratoires, il a l'attention des chefs du parti libéral tournaisien.

Carrière politique

Les libéraux tournaisiens le remarquent et font de lui leur candidat aux élections législatives de 1862. À vingt-sept ans, Jules Bara est député et le restera jusqu’en 1894, date à laquelle il deviendra sénateur. Il fut deux fois ministre de la Justice (de 1865 à 1870 et de 1878 à 1884)

Dans les gouvernements

Jules Bara arrive au gouvernement libéral Frère-Orban le car Tesch, ministre de la justice, a dû lui céder sa place[4]. L'on assiste à l'avènement du premier gouvernement post-unioniste, avec à sa tête les libéraux Charles Rogier et Walthère Frère-Orban, nommé le . Il rompt formellement avec la pratique unioniste[5].

Le travail du ministère de la Justice est marqué par plusieurs mesures dans l’ordre judiciaire[4].

La question de l'ordre judiciaire

Pendant son premier ministère, Bara dépose un nouveau code pénal (Code pénal de 1867). L’un des faits marquants de cette réforme est la proposition d’abrogation de l’article 1781 du Code Pénal : « le maitre est cru sur parole concernant la question des salaires »[6] Ensuite, la mise en œuvre des idées de Ducpétiaux au régime pénitentiaire marque une évolution dans les systèmes de répression. Puis, vient la loi du qui codifie les lois d’organisation judiciaire, le code pénal militaire de 1870[4]et enfin plusieurs chapitres du code de commerce. Cependant, Jules Bara est contre le principe du bilinguisme dans le domaine judiciaire. En effet, la Belgique est officiellement unilingue jusqu’à la première loi du qui a réglé l’emploi du néerlandais en matière judiciaire. Cette question avait déjà été soulevée dès 1844 par Jules d’Anethan. Jules Bara, défenseur de l’unilinguisme, dira que vouloir un usage égal du français et du néerlandais en Belgique était aussi irréel que de « vouloir faire remonter un fleuve de l’embouchure vers sa source »[4].

Le ministère prend également des mesures concernant la défense nationale. En effet, en 1866, la Belgique obtient une victoire rapide sur la Prusse, l’Autriche et sur tous les Etats allemands coalisés, ce qui a montré des résultats dans la supériorité de l’armement et de l’organisation militaire[7].

Le , Bara dépose un projet de loi abolissant la contrainte par corps ; le Sénat s’y oppose avec obstination. Partisan de l’abolition de la peine de mort, il ne peut faire triompher son point de vue, mais dans la pratique, il a la satisfaction de voir le roi user de son droit de grâce.

Opposition aux catholiques

Après la victoire de son parti aux élections de 1878, il intègre le cabinet pour un second mandat. Le portefeuille de la justice lui est à nouveau confié. Pendant six ans, Jules Bara mène une guerre contre le clergé. En effet, pour plaire à l’aile avancée de son parti libéral, le gouvernement accroît sa politique contre les catholiques. Ainsi, Bara reprend « le projet de loi sur le temporel des cultes », déposé depuis 1863. Jusqu’alors, ce sont les Fabriques d’Église qui administraient les biens de l’Église. De plus, possédant la personnification civile, ceux-ci pouvaient recruter de manière autonome les membres de la Fabrique. De par ce fait, le ministère de la Justice demande, au gouvernement et à la cooptation, de faire nommer les membres des conseils de fabrique. Bara s’adresse à Léopold II pour demander son assentiment mais celui-ci conserve la même politique que son père, Léopold I, c’est-à-dire la coalition et ordonne au ministère « une transaction et agit dans le même esprit sur les chefs de la droite. »[4] Misogyne et en même temps adversaire du Parti catholique, il s'opposa au droit de vote des femmes affirmant que la femme parce que futile est plus portée à croire et donc à voter pour le Parti Catholique.

Par contre, Bara se refuse à la moindre convenance en ce qui concerne l’application de la loi sur les bourses d’étude (loi adoptée le )[8], considérées par les catholiques comme étant expropriatrice des fondations anciennes. Un désaccord éclate entre le gouvernement et les bureaux des séminaires, qui ne voulaient pas coopérer à son exécution. Cela va plus loin puisque les évêques communiquèrent le , « une déclaration collective exposant les raisons de leur attitude »[4]. Le gouvernement n'en a pas tenu compte. Il a fallu une autorisation spéciale du Pape, pour qu’en 1869, les évêques se résolvent, tout en protestant contre la ratio legis de la loi, à approuver la gestion des fondations de bourses[4].

Il refuse également de se laisser entraîner sur le terrain religieux. Il réaffirme le trait uniquement politique du libéralisme et calme ainsi les croyants : « Le libéralisme, doctrine politique tout à fait moderne, est une doctrine exclusivement politique, née de la nécessité enfin reconnue de séparer absolument la religion de la politique, de laisser celle-là dans son domaine propre, le domaine des droits individuels, en accordant à toutes les religions une égale liberté »[9].

Le gouvernement, étant intéressé d’augmenter son influence sur le pouvoir judiciaire, remplaça les magistrats des cours et tribunaux par des hommes partageant les opinions du parti au pouvoir ; c’est notamment pour cette raison que Jules Bara fait voter la loi du introduisant « la mise à la retraite d’office des magistrats ayant atteint la limite d’âge déterminée par la loi »[4]. Mais ce n’est pas uniquement pour cela que le gouvernement fait voter cette loi. En effet, il trouve l’occasion de remercier tous les magistrats appartenant à la génération unioniste de 1830. Quasi tous les sièges devenus ainsi vacants sont attribués à des proches du gouvernement libéral. « D’après une statistique non contredite, de 1867 à 1870, sur 198 nominations ou promotions de conseillers, de juges, ou de membres du parquet, 22 seulement, furent faites au profit de catholiques ; sur 60 juges de paix, il y eut 10 catholiques ; sur 44 greffiers, un seul catholique. »[4] Cependant, il ne parvient pas à créer le souci d’impartialité souhaité. Mais le ministre de la Justice continue de vouloir tout de même, par des poursuites judiciaires, nuire à l’opinion catholique et ses défenseurs.

Tel fut le cas dans « l’affaire de Saint-Genois »[4], dans laquelle des prêtres, des éditeurs de feuilles locales et enfin des notables catholiques ont été mis en détention préventive sous l’inculpation, laquelle fut reconnue fausse par la Cour d’Assise de Bruges, d’avoir provoqué des incendies et des actes dégradants pour se venger des autorités communales, à la suite de la désaffectation d’un cimetière. Tel fut encore le cas dans la célèbre affaire Langrand-Dumonceau. Ce dernier, financier, fut poursuivi « à la suite de rumeurs alarmistes et d’embarras momentanés » sur ordre expresse du ministre de la Justice, Jules Bara, qui voulait destituer certaines personnalités catholiques détenant des mandats dans les diverses sociétés de monsieur Langrand-Dumonceau. Il alla même jusqu’à remercier deux magistrats[10]qui n’avaient pas voulu se plier à ses volontés[4].

Cette politique de Bara a créé un malaise dans le pays entier. On reprochait au ministère son anticléricalisme de plus en plus aigu. De ce fait, les catholiques ont mené au Parlement une opposition réelle[4].

Soutien à la loi Van Humbeeck

Jules Bara s'occupe de l'œuvre essentielle du gouvernement, la réforme scolaire. Adversaire depuis longtemps de la loi de 1842, il soutient les efforts de Frère-Orban et Pierre Van Humbeeck, lequel dépose la loi du sur l'enseignement primaire qui portera son nom. La loi Van Humbeek, étendue à l'enseignement moyen en 1881, a pour but de laïciser l'enseignement[11].

Bara dépose aussi le projet de loi sur les enquêtes parlementaires qui permet la proposition d'enquête scolaire de 1880.

Fin de carrière

Quant à son œuvre juridique, il charge le professeur Laurent de la révision du Code civil. En 1883, il réussit à rendre facultatifs les livrets d'ouvriers. Le livret obligatoire était une manifestation de l’infériorité juridique des ouvriers. Cette obligation avait été introduite sous le régime français par la loi du 22 germinal-2 floréal an XI. Cette loi, « relative aux manufactures, fabriques et ateliers », établissait entre autres un certain nombre de règles concernant les « obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient ». Le but des livrets était de fournir aux patrons un procédé pour se prémunir contre les ouvriers qui quitteraient leur travail sans avoir accompli tous leurs engagements.

En 1884, les effets de la loi Van Humbeeck sur l’instruction primaire, par laquelle les libéraux laïcisaient l’enseignement, entraînent la chute du gouvernement. Dès lors, la carrière ministérielle de Bara s’achève. À quarante-neuf ans, il quitte à jamais le pouvoir, au moment où Léopold II veut le nommer ministre d'État le .

Il s'oppose longtemps au service personnel. Il n'est pas non plus partisan de la colonisation du Congo.

En juin 1900, l’avocat Bara se prépare à plaider un important dossier. La Seconde Guerre des Boers fait rage en Afrique du Sud. Un procès concernant les chemins de fer du Transvaal est ouvert à Bruxelles, Bara n’en voit pas le verdict.

Le 26 juin 1900, il meurt d’une congestion cérébrale.

Analyse

De par sa politique, il voulut dénoncer les "errements" commis depuis 1831 et demanda la séparation de l'Église et de l'État. Pour lui, toutes les mesures qui avantagent l’Église catholique doivent être vues comme contraire au pacte fondamental. Il faut savoir qu’il n’est pas le premier à parler de séparation de l’Église et de l’État mais il est le premier à avoir fourni au parti « une justification doctrinale de sa politique sécularisatrice » qui, par après, fut appelée sous le nom de « l’indépendance réelle du pouvoir civil »[12]. Ainsi, ses combats furent sous-tendus par une idée-force : assurer l'indépendance de l'État et du pouvoir civil vis-à-vis des Églises et plus particulièrement de l'Église catholique romaine. L'école est, dans ce combat, un des enjeux majeurs. Avec ses amis, les libéraux doctrinaires, Jules Bara défend l'école laïque. De plus, il bataille pour assurer aux non-croyants une sépulture digne et cherche à réduire la position matérielle de l'Église. On imagine aisément que les catholiques ne lui pardonnèrent pas ses initiatives : la presse de l’époque reflète d'ailleurs la virulence des luttes politiques qui secouaient le pays. Enfin, il défend l’idée que la Constitution prévoit un régime de séparation absolue, à deux exceptions près : « l’antériorité du mariage civil sur la cérémonie religieuse, article 14 et la rémunération du Clergé, article 117. »[12] - [13]

Notes et références

- « Académie royale de Belgique », sur www.academieroyale.be (consulté le )

- « Jules Bara », sur www.connaitrelawallonie.wallonie.be (consulté le )

- L’académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts, « Biographie nationale », 30e tome, Bruxelles, Bruylant, 1958, p. 128, URL : http://www.academieroyale.be/academie/documents/FichierPDFBiographieNationaleTome2089.pdf#page=67, consulté le 10/11/16.

- V. Terlinden, Histoire politique interne formation et évolution des Partis, Bruxelles, Dewit, , p. 121

- X. MABILLE, « Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteur des changements », 4e ed., CRISP, Bruxelles, 2000, p 141-142.

- Ann. Parl., Chambre, 1872-1873 cité par E. Gubin et J.-P. Nandrin avec la collaboration de P. Van den Dungen, « La Belgique libérale et bourgeoise », Bruxelles, Le Cri, 2010 p. 152.

- E. Gubin et J.-P. Nandrin avec la collaboration de P. Van Den Dungen, La Belgique libérale et bourgeoise, Bruxelles, Le Cri, , p. 122

- J.-M. DUFAYS et M. GOLDBERG, Dictionnaire historique de la laïcité en Belgique, sous la direction de P. DEFOSSE, S.L., Luc Pire, 2005, p.30, https://books.google.be/books?id=qXyfO0i7LwcC&pg=PA30&dq=jules+bara&hl=fr&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=jules%20bara&f=false, consulté le 10/12/16.

- J. Garsou, Frère – Orban de 1857 à 1896, Bruxelles, , p. 388

- Réponse de M. Charles-Victor De Bavay, ancien procureur-général, au rapport de M. Bara, ancien ministre de la justice, H. Goemaere, Bruxelles, 1870

- P.-O. De Broux, «Histoire des institutions et du droit de la Belgique contemporaine», Syllabus 2016-2017, Bruxelles, F.U.S.L, p. 71-72.

- E. Gubin et J.-P. Nandrin, La Belgique libérale et bourgeoise, Bruxelles, Complexe, , p. 38-39

- A. Miroir, « La doctrine libérale sur l’Etat, l’Eglise et la société », in Hasquin (dir.), Histoire de la laïcité, 2e éd. revue, Bruxelles, Editions de l’ULB, 1981, p. 89- 105 cité par E. Gubin et J.-P. Nandrin, op.cit., p. 33.