John Houbolt

John Cornelius Houbolt, né le à Altoona dans l'État de l'Iowa aux États-Unis et mort le à Scarborough dans l'État du Maine, est un ingénieur aérospatial de la NASA. Il est connu pour s'être fait l'avocat de la méthode du rendez-vous en orbite lunaire pour les missions du programme Apollo. Cette méthode, initialement rejetée par pratiquement tous les spécialistes car perçue comme trop risquée, fut finalement retenue au début de 1962. Cette décision permit à la NASA d'atteindre l'objectif fixé par le président John F. Kennedy c'est-à-dire de poser un homme sur la Lune avant la fin des années 1960. De plus, ce choix permit d'économiser des milliards de dollars en permettant une utilisation plus efficace des technologies déjà disponibles.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 95 ans) Scarborough |

| Nom dans la langue maternelle |

John Cornelius Houbolt |

| Nationalité | |

| Formation |

École polytechnique fédérale de Zurich Joliet Junior College (en) Université de l'Illinois à Urbana-Champaign Joliet Central High School (en) |

| Activités | |

| Période d'activité |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Directeurs de thèse |

Manfred Rauscher (d), Eduard Stiefel |

| Distinction |

Formation et carrière

John Houbolt nait en 1919 à Altoona dans l'Iowa (États-Unis)[1]. Il obtient un master en ingénierie à l'université de l'Illinois en 1942. Il décrochera par la suite, en 1957, un doctorat en sciences techniques à l'École polytechnique fédérale de Zurich en Suisse. Houbolt commence sa carrière à la NACA qui deviendra en 1958 l'agence spatiale américaine, la NASA, et il y restera jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite[2]. Houbolt travaille en tant qu'ingénieur au centre de recherche Langley à Hampton, Virginie. Lorsque le choix du scénario des missions lunaires du programme Apollo est débattu, il est l'avocat le plus ardent de la méthode du rendez-vous en orbite lunaire alors que les ténors de la NASA y sont opposés. Celle-ci sera finalement retenue sans doute en grande partie grâce à sa ténacité. Pour son implication dans le choix du scénario, il recevra la NASA Exceptional Scientific Achievement Medal en 1963[3].

Le choix du rendez-vous orbital lunaire

En 1959, l'agence spatiale américaine lance des études dans une perspective à long terme pour déterminer les techniques permettant d'envoyer des hommes sur la Lune. Trois scénarios principaux se dégagent[4] :

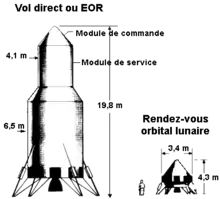

- L'envoi direct d'un vaisseau sur la Lune (Direct Ascent) ; une fusée de forte puissance, de type Nova, propulse le vaisseau complet (véhicule lunaire et vaisseau utilisé pour le retour sur Terre) vers la Lune ; l'ensemble atterrit sur la Lune puis en redécolle avant de retourner sur la Terre.

- Le rendez-vous orbital autour de la Terre (EOR Earth-Orbit Rendez-vous) : pour limiter les risques et le coût de développement de la fusée géante que nécessite le premier scénario, les composants du vaisseau sont envoyés en orbite terrestre par deux fusées (ou plus) moins puissantes. Ces différents éléments sont assemblés en orbite par des astronautes qui utilisent éventuellement une station spatiale comme base logistique. Le déroulement du vol du vaisseau, par la suite, est similaire à celui du premier scénario.

- Le rendez-vous en orbite lunaire (LOR pour Lunar Orbital Rendez-vous) : une seule fusée est requise mais le vaisseau envoyé vers la Lune comporte deux sous-ensembles qui se séparent une fois que l'orbite lunaire est atteinte : le module dit lunaire atterrit avec une partie de l'équipage sur la Lune et en redécolle pour ramener les astronautes jusqu'au module dit de commande, resté en orbite autour de la lune, qui prend en charge le retour des astronautes à Terre. Cette solution permet d'économiser du poids par rapport aux deux autres scénarios (beaucoup moins de combustible est nécessaire pour l'atterrissage et le décollage) et permet de concevoir un vaisseau optimisé pour l'atterrissage et le séjour sur la Lune. La fusée à développer est moins puissante que celle requise par le premier scénario.

Lorsque le président américain John Kennedy donne à la NASA le l'objectif de faire atterrir des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie, l'évaluation de ces 3 méthodes est encore peu avancée. La NASA n'a pas encore réalisé un seul véritable vol spatial habité (le premier vol orbital de la capsule Mercury n'a lieu qu'en )[N 1]. L'agence spatiale a du mal à évaluer l'ampleur des difficultés soulevées par les rendez-vous entre engins spatiaux et elle ne maîtrise pas l'aptitude des astronautes à supporter de longs séjours dans l'espace et à y travailler ; ses lanceurs ont essuyé une série d'échecs, ce qui l'incite à la prudence dans ses choix techniques. La NASA est consciente que le choix de la méthode conditionne les caractéristiques des véhicules spatiaux et des lanceurs à développer, et que tout retard pris dans cette décision pèse sur une échéance très proche, compte tenu des défis techniques à relever. Mais les responsables de la NASA vont mettre plus d'une année, passée en études et en débats, avant de sélectionner un des trois scénarios.

Le LOR est initialement la solution qui a le moins de partisans malgré les arguments détaillés avancés par son plus ardent défenseur John Houbolt du Centre de Recherche de Langley, qui a pris connaissance de cette option dans une publication d'un Russe, Alexandre Chargueï, restée confidentielle. Aux yeux de beaucoup de spécialistes et responsables de la NASA, le rendez-vous autour de la Lune entre module lunaire et module de commande paraît instinctivement trop risqué : si le rendez-vous échoue, les astronautes occupant le module lunaire n'ont pas le recours de freiner leur engin pour se laisser redescendre sur la Terre : ils sont condamnés à tourner indéfiniment autour de la Lune. Les avantages de ce scénario, en particulier le gain sur la masse à satelliser (45 tonnes avec le LOR contre 70 tonnes en vol direct), sont rejetés sans étude sérieuse. Houbolt, désespéré, envoie à deux reprises un courrier à Robert Seamans le numéro deux de la NASA, en lui demandant d'intervenir pour que la méthode qu'il préconise soit étudiée sur le fond et non pas rejetée sur la base d'idées préconçues. En procédant ainsi il court-circuitait plusieurs niveaux hiérarchiques et mettait en grand danger son avenir à la NASA[5] - [N 2]. Toutefois, au fur et à mesure que les autres scénarios sont approfondis le LOR gagne en crédibilité : les partisans du vol direct, Maxime Faget et ses hommes du Centre des Vols Habités, se rendent compte de la difficulté de faire atterrir un vaisseau lourd sur le sol irrégulier et aux caractéristiques incertaines de la Lune[6]. Wernher von Braun et l'équipe qu'il dirige au Centre de vol spatial Marshall, partisan d'un rendez-vous orbital terrestre finit lui-même par être convaincu que le choix du LOR est le seul qui permettra de tenir l'échéance fixée par le président Kennedy[6].

Notes et références

Notes

- Les vols précédents étaient des vols balistiques c'est-à-dire que la capsule Mercury ne se mettait pas en orbite

- Selon James Hansen auteur de la monographie sur le LOR il s'agit d'un cas d'école de dysfonctionnement de l'organisation d'une entreprise. Le courrier de Houbolt commençait ainsi « Somewhat as a voice in the wilderness, I would like to pass on a few thoughts that have been of deep concern to me over recent months... Do we want to go to the moon or not?, and, if so, why do we have to restrict our thinking to a certain narrow channel?...» (Prêchant pratiquement dans le désert, je voudrais faire passer des réflexions qui me préoccupent profondément depuis quelques mois ... Voulons-nous vraiment aller sur la Lune ? Et si c'est le cas pourquoi restreignons nous à ce point nos axes de recherche sur le sujet ?

Références

- « John C. Houbolt:: An Inventory of the John C. Houbolt Papers at the University of Illinois Archives », Library.illinois.edu (consulté le )

- « Houbolt », Astronautix.com (consulté le )

- Enchanted Rendezvous : John C. Houbolt and the Genesis of the Lunar-Orbit p. 42

- (en) Project Apollo: A Retrospective Analysis

- Enchanted Rendezvous : John C. Houbolt and the Genesis of the Lunar-Orbit p. 28 et 34

- Chariots for Apollo Analysis of LOR

Sources

- (en) Hansen, James R, Enchanted Rendezvous : John C. Houbolt and the Genesis of the Lunar-Orbit Rendezvous Concept, (lire en ligne)Genèse du rendez-vous en orbite lunaire (LOR) [PDF]

- (en) G Brooks, James M. Grimwood, Loyd S. Swenson, Chariots for Apollo: A History of Manned Lunar Spacecraft, (lire en ligne)Le programme Apollo : le développement des différents modules Apollo (document NASA n° SP 4205)