Jean Ier Baillet

Jean Ier Baillet est un noble français, trésorier du dauphin Charles de France, futur roi Charles V. Il meurt assassiné le , rue Saint-Merri à Paris.

| Décès | |

|---|---|

| Activité | |

| Famille | |

| Père | |

| Enfants |

Biographie

Fils d'Henri Baillet, trésorier de France sous Philippe VI de Valois[1], et de Jeanne des Essarts, fille de Pierre des Essarts, général des Finances. Il a une sœur, Jeanne Baillet, épouse de Jean Gentien, général maître des Monnaies du roi.

Il épouse Jacqueline d'Ay, tante de Jacqueline, vicomtesse d'Ay, épouse de Jean du Drac, président du parlement de Paris. De cette union naîtront Miles Baillet, trésorier des Finances du roi Charles VI et époux de Denise Boucher ; Pierre Baillet, premier seigneur de Sceaux, époux de Marie de Vitry, dont le grand-oncle par alliance était Jean Juvénal des Ursins ; et Oudart Baillet, conseiller au parlement entre 1400 et 1415.

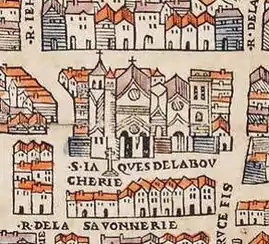

Anobli par lettres patentes en 1337, il est assassiné rue Saint-Merri à Paris, le , par un changeur du nom de Perrin Macé ou Perrin Marc. Son crime commis, celui-ci se réfugia dans l'église Saint-Jacques-la-Boucherie[2], pensant pouvoir jouir du droit d'asile. Le dauphin du Viennois, Charles de France, duc de Normandie, régent de France pendant la captivité de son père le roi Jean, portant la plus haute estime à son trésorier « fit une cruelle vengeance » en ordonnant à Robert de Clermont, maréchal de France, à Jean de Châlons et à Guillaume Staise, prévôt de Paris, de se saisir du coupable. Il fut extrait de l'église et conduit le lendemain sur le lieu de son crime où on lui coupa la main à hauteur du poignet, puis conduit au gibet où il fut pendu. Apprenant la nouvelle de la violation du droit d'asile, l'évêque de Paris, Meulent, envoya ses gens décrocher le supplicié et le fit inhumer avec pompe dans l'église Saint-Jacques-la-Boucherie. Si le prévôt des marchands et ses partisans assistèrent à la cérémonie, le dauphin, de son côté, honora de sa présence les funérailles de son serviteur.

Armoiries

« D'azur à la bande d'argent accompagnée de deux dragons ailés (alias griffons) d'or. »

Notes et références

- Cité en 1347 dans les annales et éloges du parlement.

- Cette église se trouvait au niveau de la tour Saint-Jacques, seul vestige de cet ancien édifice.

Annexes

Bibliographie

- Louis Moréri, Grand Dictionnaire historique, ou mélange curieux de l'histoire sacrée et profane ([lire en ligne])

- Gustave Louis Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle.

- François-Alexandre de La Chenaye-Aubert, Dictionnaire généalogique, héraldique, chronologique et historique, contenant l'origine et l'état actuel des premières maisons de France, des maisons souveraines et principales de l'Europe ; les noms des provinces, villes, terres,… érigées en principautés, duchés, marquisats, comtés, vicomtés et baronneries ; les maisons éteintes qui les ont possédées, celles qui par héritage, alliance ou achat ou donation du souverain les possèdent aujourd'hui, les familles nobles du royaume et les noms et les armes dont les généalogies, T.I, Paris, chez la veuve Duchesne rue Saint-Jacques au Temple du Goût, 1770.

- Henri Gourdon de Genouillac, Paris à travers les siècles…, Paris, Éditions F.Roy, 1879.

- Georges Poisson, Évocation du Grand Paris, tome I, « La banlieue sud », Paris, Éditions de Minuit, 1960.

Lien externe

- Église Saint-Jacques-la-Boucherie sur cosmovisions.com