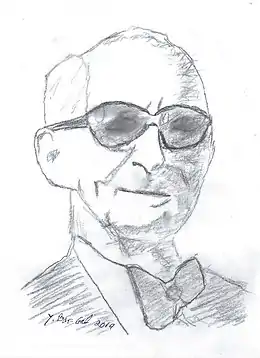

Jean Gottmann

Jean Gottmann (-) est un géographe français, inventeur du néologisme Megalopolis[1].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 78 ans) Oxford |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité |

| A travaillé pour | |

|---|---|

| Membre de | |

| Distinctions |

Biographie

Né le à Kharkov (Ukraine), dans une famille juive, il est orphelin à l'âge de 2 ans. Confié à une partie de sa famille qui vit à Moscou, il fuit la Russie avec sa famille en 1921 pour Paris.

Étudiant en géographie à Paris (la Sorbonne), il a pour maîtres Emmanuel de Martonne, Albert Demangeon et suit un cours d'André Siegfried. Il rédige un DES (Diplôme d'Études Supérieures) sur l'irrigation en Palestine (1935) et publie ses premiers travaux dans les Annales de géographie (1935-1936). Assistant de recherche en géographie humaine auprès d'Albert Demangeon, il travailla sur l'agriculture. Il collabore aux Annales de Géographie et continue ses travaux sur l'irrigation dans le bassin méditerranéen (1937-1940). Il travaille aussi sur la géographie économique des matières premières.

En 1940, lorsque les nazis envahissent la France, il doit à nouveau fuir. Après une année à Montpellier, où il travaille sur les archives de Jules Sion, il rejoint alors les États-Unis en . Avec l'aide de la Fondation Rockefeller, il devient membre de l’Institute for Advanced Study de Princeton, consultant pour le Board of Economic Warfare à Washington et entame une collaboration avec le géographe Isaiah Bowman à l'université Johns-Hopkins (1943 à 1948).

En 1945, il travaille pour le Cabinet du Ministère de l'Économie Nationale à Paris. Après la guerre, il fait des « aller-retour » réguliers entre la France et les États-Unis, permettant de diffuser les analyses de la géographie humaine américaine en France et inversement. Il travaille aussi pour dix-huit mois comme Directeur des Études et Recherches du Conseil Social des Nations Unies (1946-1947).

En 1948 il rentre à Paris avec une bourse de la Fondation Rockefeller pour une étude sur les "Zones de civilisation européennes". Il devient aussi chargé de recherche au CNRS où il entreprend une thèse sur la "région charnière de l'économie américaine (la région Boston/Washington), germe de la future Megalopolis, tout en donnant de cours à Sciences Po (1948-1955). Rentré aux États-Unis, il travaille sur une étude de géographie régionale de la Virginie (1953 à 1955). Par ailleurs, il continue d'enseigner sur les deux continents (il traverse l'Atlantique 23 fois entre 1947 et 1961).

À l'aide du Twentieth Century Fund (New York), obtenu grâce à Robert Oppenheimer, il dirige la recherche sur Megalopolis, la région urbanisée s'étendant de Boston à Washington (1956-1961). En 1957 il épouse à New York Bernice Adelson, rédactrice de Life magazine.

En 1961, il rentre à Paris pour enseigner à la 6ème Section de l'École Pratique des Hautes Études, bien qu'il ne soit pas docteur en France (il le devient en 1969 grâce à Jean Bastié). En 1968, il devient le directeur de la School of Geography de l'Université d'Oxford (1968 à 1983). "Ni la Sorbonne, ni le Collège de France, ni l’Institut n’ont donc su proposer à ce géographe français visionnaire la place qui lui était due. En France, contrairement au monde anglo-saxon, celui dont la pensée ne s’inscrit pas dans le courant officiel et dont l’originalité dérange l’ordre établi n’est pas considéré comme un précurseur, mais bien plutôt comme un suspect."[2]. Il restera à Oxford jusqu'à la fin de sa vie, en 1994.

Parcours scientifique

- 1er temps : recherche d'une justification scientifique pour la discipline géographique (travail de terrain, théorie du carrefour et de la consommation, dialectique circulation-iconographie).

- 2e temps : utilisation de la méthode de la géographie régionale (travaux sur la Virginie, prémices à la Megalopolis, comparaison des formes d'urbanisation de chaque côté de l'Atlantique, travaux en Géographie politique).

- 3e temps : travaux sur la ville et ses territoires, invention du terme de Megalopolis.

Œuvre

- Qualifié de géographe français atypique, ouvert aux changements mondiaux et aux influences anglo-saxonnes, il a défendu la tradition géographique en la modernisant et en essayant d’éliminer ses faiblesses théoriques et méthodologiques. Il se distingue ainsi à la fois de ceux qui sont restés ancrés dans une approche régionale classique et de ceux qui ont suivi les courants « révolutionnaires ».' (Prévélakis, hypergéo) Il a été considéré comme ayant été « un homme seul, au sens où le sont ces fortes personnalités qui, résolues à déterminer le sens qu’elles veulent donner à leur vie et à leur œuvre, refusent de s’agréger au troupeau, d’accepter à l’avance, de renoncer à la remise en question permanente de leurs convictions ; bref, d’aliéner aussi peu que ce soit leur liberté de pensée et d’action » (J Malaurie, 1994).

- L'apport majeur de Jean Gottmann à la postérité géographique reste son travail sur la Megalopolis (1961, Megalopolis, The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States), désignant une nouvelle forme d'urbanisation. Il justifie ce terme en référence au philosophe Fidon pour lequel ce nom signifiait « ville des idées ». Selon lui, la « Megalopolis n'est pas seulement une croissance quantitative de la ville. Elle est la nouvelle forme de l'urbanisation et de l'organisation géographique du monde ». Toutefois, il considère qu'une Mégalopole débute avec 25 millions d'habitants.

- Son livre La Politique des États et la géographie témoigne « d’une des pensées les plus originales de la géographie moderne, en démontrant que la vie des peuples est, en grande partie, fonction de la configuration de l’espace qu’ils occupent », comme a pu l'écrire Jean Malaurie en 1994. Jean Gottmann « cherchait des réponses aux grandes questions de l'humanité et de notre temps. Pour ce faire, il mobilisa les ressources d'une énorme culture générale et l'expérience d'une vie riche et mouvementée » (Sanguin & Prevelakis, 1996).

Fonds d'étude

Le fonds d'archives Jean Gottmann a été donné au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France.

Publications

- 400 publications de 1933 à 1994

- De la méthode d'analyse en géographie humaine (1947),

- L'Amérique (1949)

- A geography of Europe (1950)

- La politique des États et leur géographie (1952)

- Virginia at mid-Century (1955), approche typique de la Géographie régionale

- Les marchés des matières premières (1957)

- Études sur l'État d'Israël (1958)

- Megalopolis, The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States, The Twentieth Century fund, New York (1961)

- Essais sur l'amenagement de l'espace habité (1966)

- The significance of territory (1973)

Sources

- Malaurie Jean (1994), 'La mort de Jean Gottmann. Honneur à l’homme seul', juin, Le Monde diplomatique. http://www.monde-diplomatique.fr/1994/06/MALAURIE/630

- Jean-Yves Sarazin, inventaire du fonds Jean Gottmann donné par madame Bernice Gottmann en 1995 au département des cartes et plans. Base de données BN-Opale+ devenue le catalogue général.

- Luca Muscarà, « Bibliographie complète de Jean Gottmann », Cybergeo: European Journal of Geography, (ISSN 1278-3366, DOI 10.4000/cybergeo.39575, lire en ligne, consulté le )

- Muscara Luca (2005), La strada di Gottmann, tra universalismi delle storia e particolarismi della geografia, Roma Nexta Books, 247 p. Géographe italien et ami, L. Muscara a écrit la première biographie du célèbre géographe en utilisant les archives, des témoignages oraux et des souvenirs de sa famille.

- Andre-louis Sanguin & Georges Prevelakis (1996), 'Jean Gottmann. Un pionnier de la géographie politique', Annales de Géographie, Volume 105, Numéro 587, p. 73-78, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1996_num_105_587_20728

- Georges Prevelakis (2003), Gottmann, Jean, in Jacques Lévy, Michel Lussault (dir.), Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés, Paris, Belin, p. 414-416. Voir aussi: texte dans Hypergeo, http://www.hypergeo.eu/spip.php?article486

- Collectif (2007), 'L'orbite de la Géographie de Jean Gottmann', La Géographie, N° hors-série 1523 bis, janvier.

- Encyclopedia Universalis, 'Jean Gottmann', www.universalis.fr/encyclopedie/jean-gottmann/

- Cattaruzza, Amaël (2013), 'Jean Gottmann (1915-1994), pourfendeur ou rénovateur de la géopolitique ?', in Hervé Coutau-Bégarie & Motte Martin, Approches de la géopolitique, éditions Economica, 2013, pp. 579-600.

- Nicolas Ginsburger, Marie-Claire Robic et Jean-Louis Tissier (dir.), Géographes français en Seconde Guerre mondiale [archive], Paris, Editions de la Sorbonne, 2021, 442 p. (nombreuses références et chapitre d'Emmanuelle Loyer sur Gottmann).

Références

- Nécrologie

- Jean Malaurie (1994), 'La mort de Jean Gottmann. Honneur à l’homme seul', juin, Le Monde diplomatique.

Articles connexes

Liens externes

- "Jean Gottmann" par Calogero Muscarà et Georges Roques, au FIG 2005

- Hommage rendu par le Monde Diplomatique, juin 1994

- Le géographe Jean Gottmann : un citoyen du monde

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :