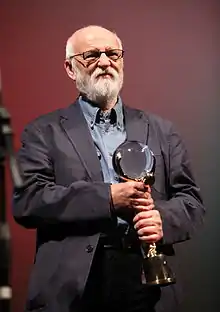

Jan Švankmajer

Jan Švankmajer, né le à Prague, est un réalisateur surréaliste tchèque connu notamment pour ses films d'animation.

| Naissance |

Prague |

|---|---|

| Nationalité | Tchèque et tchécoslovaque |

| Profession | Réalisateur |

Son dernier film, Insect, en prises de vue réelles, est sorti dans les salles en 2018. Son travail a notamment influencé les frères Quay, Tim Burton et Terry Gilliam.

Biographie

Après avoir étudié la création de décors à l'École des arts appliqués de Prague de 1950 à 1954, Jan Švankmajer entre à la faculté d'art dramatique de l'Académie des beaux-arts de Prague, dans la section marionnettes. Il commence sa carrière avec le Théâtre de masques et le Black Theater avant d'intégrer en 1962 le célèbre théâtre de marionnettes Laterna magika.

Jan Švankmajer réalise son premier court-métrage en 1964 : Le Dernier Truc de M. Schwarzwald et de M. Edgar (Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara), influencé (comme pour tout le reste de sa carrière) par le théâtre de marionnettes, le surréalisme et le maniérisme.

À la fin des années cinquante, il rencontre la peintre tchèque Eva Dvořáková (en) avec qui il se marie en 1960[1]. En 1970, par l'intermédiaire du peintre surréaliste d'origine cubaine Jorge Camacho, membre du groupe surréaliste parisien de passage à Prague, tous deux prennent contact avec le poète et théoricien surréaliste tchèque Vratislav Effenberger. Ils intègrent peu après le Groupe surréaliste de Prague, dont Jan Svankmajer fait toujours partie.

Surréalisme

André Breton eut une relation privilégiée avec le premier groupe surréaliste de Prague, regroupé autour de Vítězslav Nezval et de Karel Teige. Dans le Manifeste du surréalisme écrit en 1924, André Breton définit ce courant comme « une association du réel et du rêve » qui vise « une réalité supérieure ». Le surréalisme est également influencé par les thèses psychanalytiques de Sigmund Freud. Chez Jan Švankmajer on retrouve le concept freudien d'inquiétante étrangeté avec l'utilisation quasi systématique des marionnettes. Une grande partie de ses films traitent aussi de l'enfance et de ses inquiétudes comme Alice (adaptation du roman de Lewis Carroll Alice au pays des merveilles). Le surréalisme et l'absurde chez Jan Švankmajer apparaissent surtout dans les thèmes plus que dans son esthétique : dans son court-métrage Nourriture, des hommes se transforment en machines le temps d'un repas.

Maniérisme

L'esthétique de Jan Švankmajer a pu être qualifiée autant de baroque ou de maniériste que de surréaliste[2]. Dans son film Les Possibilités du dialogue, il rend hommage à la figure emblématique du maniérisme, le peintre Giuseppe Arcimboldo connu pour ses œuvres comme Été, Automne, Hiver et Printemps où des éléments organiques sont assemblés pour composer un portrait. De même, l’œuvre de Jan Švankmajer est caractérisée par les collages, les assemblages, et donne de l'importance aux corps (dans Jeux de pierres (en) notamment). De plus, l'une des particularités de Jan Švankmajer est d'associer prises de vue directes et cinéma d'animation qui se fondent dans une même image, pour créer un univers fictif unique.

Cinéma d'animation

À propos du cinéma d'animation, Jan Švankmajer explique (dans une interview au Festival d'Annecy en 2002) : « Je suis arrivé vers le cinéma par le théâtre et les arts graphiques. C’est pourquoi les impulsions dans ma création viennent surtout de ces deux domaines. Au milieu des années soixante, quand j’ai commencé à m’occuper de films, la fameuse École tchèque d’animation était à son apogée. » Il arrive à l'animation par la marionnette, pratique traditionnelle en Tchécoslovaquie.

Son esthétique est caractérisée par le mélange d'animation et de prise de vue directe (dans Alice notamment), le stop motion (dans Jeux de pierres (en) par exemple), un montage fractionné très rapide et beaucoup de mouvements de caméra.

L'animation est aussi caractéristique de l'absurdité surréaliste, avec des personnages qui agissent comme des machines et un environnement qui n'obéit pas aux règles du réel.

Švankmajer et le communisme

Les événements du Printemps de Prague coïncident avec la réapparition publique du groupe surréaliste de Prague, semi-clandestin depuis la mort de Teige[3]. Durant sa carrière, Jan Švankmajer, comme les autres membres du groupe, subit la censure du parti communiste : beaucoup de ses scénarios ne voient pas le jour et un grand nombre de ses films sont censurés dès leur sortie. Il lui est d'ailleurs interdit de filmer durant six ans, mais il profitera ultérieurement de sa notoriété pour pouvoir réaliser à l'étranger. La censure communiste a aussi influencé le travail de Jan Švankmajer d'un point de vue formel et thématique : l'animation et le théâtre de marionnettes subissaient moins le joug de la censure que la fiction réaliste. De plus, ses films mettent quasi systématiquement en scène des personnages qui subissent des événements, des traumatismes. On retrouve de même dans les films après 1968 beaucoup plus d'évocations du quotidien (voitures, meubles, rues de Prague).

Comme tout le groupe de Prague, Švankmajer s'est généralement tenu à égale distance de la dissidence et du régime, pratiquant ce que le théoricien du groupe, Vratislav Effenberger, appelle la « double isolation ». Les membres du groupe ont néanmoins signé la Charte 77[4].

Prix

- 2014 : FIAF Award décerné lors du Festival international du film de Karlovy Vary.

- 2009 : Globe de cristal spécial au Festival de Karlovy Vary pour sa contribution au cinéma mondial.

- 2001 : Dragon des dragons prix d'honneur au festival du film de Cracovie.

- 1983 : Grand prix au Festival international du film d'animation d'Annecy pour Les Possibilités du dialogue.

- 1983 : Ours d'or du meilleur court-métrage au Festival international du film de Berlin pour Les Possibilités du dialogue.

Filmographie

Courts métrages

- 1964 : Le Dernier Truc de M. Schwarzwald et de M. Edgar (Poslední trik pana Schwarcewalldea a pana Edgara) — 12 min

- 1965 : J. S. Bach : Fantaisie en sol mineur (Johann Sebastian Bach : Fantasia G-moll) — 10 min

- 1965 : Jeux de pierres (Hra s kameny) — 8 min

- 1966 : La Fabrique de petits cercueils (Rakvickarna) — 10 min

- 1966 : Et caetera (Et cetera) — 8 min

- 1967 : Histoire naturelle (suite) (Historia Naturae, Suita) — 9 min

- 1967 : L'Homme et la Technique (Člověk a technika) — 0:51 min

- 1968 : Le Jardin (Zahrada) — 19 min

- 1968 : L'Appartement (Byt) — 12 min

- 1969 : Pique-nique avec Weismann (Piknik s Weissmannem) — 13 min

- 1969 : Une semaine tranquille à la maison (Tichý týden v dome) — 19 min

- 1970 : L'Ossuaire (Kosnice) — 10 min

- 1970 : Don Juan (Don Šajn) — 31 min

- 1971 : Jabberwocky ou les vêtements de paille d'Hubert Paglia (Zvahlav aneb Saticky Slameného Huberta) — 13 min

- 1973 : Le Journal de Léonard (Leonardův deník) — 11 min

- 1977 : Le Château d'Otrante (Otrantský zámek) — 17 min

- 1981 : La Chute de la maison Usher (Zánik domu Usheru) — 15 min

- 1982 : Les Possibilités du dialogue (Možnosti dialogu) — 12 min

- 1982 : Dans la cave (Do pivnice) — 15 min

- 1983 : Le Puits, le Pendule et l'Espoir (Kyvadlo, jáma a naděje) — 15 min

- 1988 : Une autre sorte d'amour (Jiný druh lásky)

- 1988 : Jeux virils (Mužné hry) — 12 min

- 1989 : Viandes amoureuses (Zamilované maso) — 1 min

- 1989 : Obscurité, Lumière, Obscurité (Tma/Svetlo/Tma) — 8 min

- 1989 : Flora — 20 min

- 1989 : Self-Portrait (Autoportrait) — 25 min

- 1990 : La Fin du stalinisme en Bohême (Konec stalinismu v Čechách) — 10 min

- 1992 : Nourriture (Jídlo) — 17 min

Longs métrages

- 1988 : Alice (Něco z Alenky) - 84 min

- 1994 : La Leçon Faust (Lekce Faust) - 95 min

- 1996 : Les Conspirateurs du plaisir (Spiklenci slasti) - 78 min

- 2000 : Otesánek - 125 min

- 2005 : Les Fous (Šílení) - 118 min

- 2010 : Survivre à sa vie (Théorie et pratique) (Přežít svůj život [teorie a praxe]) - 85 min

- 2018 : Insect (Hmyz) - 98 min. Ce film, dont la production a été rendue possible grâce à un financement participatif (crowdfunding) sur la toile, seul moyen pour le réalisateur d'obtenir des fonds, sera le dernier film de Svankmajer (selon ses propres mots)[5].

Notes et références

- Pascal Vimenet et alii, Svankmajer E&J Bouche à bouche, p. 145-149

- Pascal Vimenet, op. cit., p. 32

- Pascal Vimenet, op. cit., p. 16

- Pascal Vimenet, op. cit., p. 21

- « La civilisation dans laquelle nous vivons s'intéresse peu à la création artistique authentique. Ce dont elle a besoin, c'est de la publicité bien fonctionnante, l'art iconographique contemporain, poussant les gens vers de plus en plus de consommation de masse. Il devient de plus en plus difficile de financer l'art indépendant qui scrute le noyau même de notre société. Qui appuierait délibérément leurs propres critiques ? Nous faisons un film tous les cinq ou six ans non pas en raison d'un manque d'idées, mais en raison du manque de fonds pour sauvegarder nos projets. Crowdfunding peut être la façon de changer cela. » (Svankmajer sur le site Indiegogo pour la campagne de levée de fonds de son dernier film, auprès des internautes).

Voir aussi

Bibliographie

- (fr) Gilles Dunant, Michel Dubret, Goïta Recio, Naïla Attia, Vince, La Flèche par le jet, parcours autour de la projection de six films de Jan Švankmajer, Genève, 1981, 32 p.

- (en) Peter Hames, Dark Alchemy: The Films of Jan Švankmajer, Praeger Publishers, 1995, 208 p.

- (fr) Jan Švankmajer : un surréaliste du cinéma contemporain, catalogue du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, Éditions Ciné-fils, 1999, 74 p.

- (fr) Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, « Les derniers gardiens de phare, entretien avec Jan Švankmajer », in L'Art brut tchèque (coordonné par Martine Luzardy - Alena Nádvorníková), La Halle Saint Pierre, 2002, p. 106-112.

- (fr) Charles Jodoin-Keaton, Le Cinéma de Jan Švankmajer : un surréalisme animé, Laval (Québec), Les 400 Coups, 2002, 143 p.

- (fr) Pascal Vimenet (coordonné par), Švankmajer, E&J : Bouche à bouche, Montreuil, Éditions de l'Œil, 2002, 168 p.

- (en) Bertrand Schmitt, František Dryje, Švankmajer. Dimensions of dialogue. Between Film and Fine Art, Arbor Vitae, Prague, 2012, 508 p.

- (fr) Xavier Kawa-Topor, Philippe Moins, « Jan Švankmajer, l'alchimiste des rêves », in: Stop Motion, un autre cinéma d'animation, Capricci, 2020, pp. 226-241

- Bibliographie sur yrol.free

Articles

- (fr) Articles sur Jan Švankmajer dans Positif no 297, 371, 412

- (fr) Bertrand Schmitt, « Entretien avec Jan Švankmajer. Les éclairs de l'inconscient », in: Positif, no 508, p. 86-90

- Bernard Bourrit, « L'Œil est une bouche impossible à assouvir : Jan Švankmajer » sur Coaltar, 2009

Film documentaire

- Michel Leclerc, Bertrand Schmitt, Les Chimères des Švankmajer, 24 Images-Canal 8-France 2, 2001 - 79 et 56 min

Article connexe

- Art Clokey pour ses animations à base de pâte à modeler

Liens externes

- (en) Jan Švankmajer sur l’Internet Movie Database

- Une interview de Jan Švankmajer sur le site 1Kult

- (en) Information sur AWN sur le site Animation World Network

- (en) Animation of Jan Švankmajer sur Keyframe (the Animation Resource)

- (en) Panorama de son œuvre

- Site officiel

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Delarge

- (en) National Gallery of Art

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- (en) AllMovie

- (de + en) Filmportal

- (en) IMDb

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :