Imécourt

Imécourt est une commune française, située dans le département des Ardennes en région Grand Est.

| Imécourt | |

L’église. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Ardennes |

| Arrondissement | Vouziers |

| Intercommunalité | Communauté de communes de l'Argonne Ardennaise |

| Maire Mandat |

Christelle Herbay 2020-2026 |

| Code postal | 08240 |

| Code commune | 08233 |

| Démographie | |

| Gentilé | Imécourtois, Imécourtoises |

| Population municipale |

45 hab. (2020 |

| Densité | 5,3 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 22′ 26″ nord, 4° 58′ 29″ est |

| Altitude | Min. 158 m Max. 231 m |

| Superficie | 8,42 km2 |

| Unité urbaine | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Vouziers |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

Géographie

Urbanisme

Typologie

Imécourt est une commune rurale[Note 1] - [1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

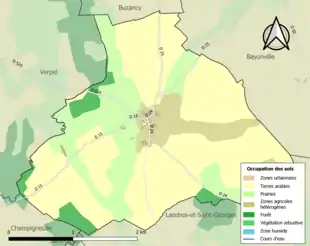

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (94,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (60,8 %), prairies (22,9 %), zones agricoles hétérogènes (10,3 %), forêts (5,9 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Histoire

Graphies

Se rencontrent dans divers documents, au XIIe siècle, en 1170, Humaucourt ; au XIIIe siècle, Hymencourtis ; au XIVe siècle, Ymeicourt.

L'église catholique

Détruite en 1918 par l'explosion d'un dépôt de munitions tout proche, l'église datait du XIVe siècle. C'est à son ombre, dans son cimetière, qu'avaient été enterrées les dernières moniales de l'abbaye de Juvigny. Le nouvel édifice, reconstruit en 1928, retrouva un retable ancien et le vieux chemin de croix, sauvés des ruines de l'ancien sanctuaire.

Sur un contrefort de l'ancien édifice avait été scellée une plaque de marbre noire avec cette inscription funéraire :" Ici reposent Mme Louise de Vassinhac d'Imécourt, abbesse de l'abbaye royale de Juvigny près Montmédy, décédée le , âgée de 86 ans. Mme Élisabeth de Vassinhac d'Imécourt, religieuse de la même abbaye, décédée le , âgée de 86 ans. Mme Antoinette Desancherin, religieuse de la même abbaye, décédée le , âgée de 40 ans. Forcées par la Révolution française d'abandonner la susdite abbaye, elles vinrent avec plusieurs compagnes se réfugier dans le château d'Imécourt, ancienne habitation de leur famille où elles finirent leurs jours. Elles jouirent pendant leur vie de l'attachement et du respect de ceux qui les approchoient, conservèrent dans leur retraite la vénération qu'on doit à la vertu malheureuse, et emportèrent les regrets de leur famille et de tous ceux qui les avoient connues. Requiescant in pace."

Le temple protestant

Toute la région étant acquise aux idées de la Réforme (la principauté de Sedan était protestante et Jean de Vassinhac et son épouse étaient calvinistes), un temple avait été fondé en 1576 et la localité devint un important centre huguenot, une quarantaine de villages ressortissant du prêche d'Imécourt. Henri IV de France, par l'Édit de Nantes de 1598, mettait fin aux guerres de Religion et réglait les conditions légales de l'Église réformée. Hélas, Louis XIV prescrivait la démolition des temples en 1669 et, par la Révocation du même édit en 1685, interdisait le culte protestant. Aussi le temple fut-il détruit en 1679, et les Vassinhac, qui avaient dès lors accueilli dans leur château pasteurs et coreligionnaires, finirent par se convertir au catholicisme.

Le château

Le , Anne Vaudin épousait Jean de Vassinhac de Vallinie. Les Vassinhac, originaires du Limousin attachés à la Maison de Turenne, venaient se fixer dans cette région à la suite de leurs maitres, les princes de Sedan. La jeune épouse était la fille de Claude Vaudin, de Vervins, enrichi du commerce de fers et des produits de forge, époux de Perette Verteaweine, de Sedan. Ce marchand avait acheté la seigneurie d'Imécourt, et c'est en ce tout début de XVIIe siècle, à proximité de la rivière, qu'avait dû être bâti l'imposant château de briques rouges, chainées de pierres de taille, avec fenêtres à meneaux et croisillons, vitraux à résille de plomb, et toitures abruptes couvertes d'ardoises, si à la mode à l'époque où se construisait la place de Charleville. À l'intérieur, de hautes cheminées sculptées à fortes colonnes de pierre comme montants, des plafonds à la française à poutres et solives apparentes, peintes en rouge aux initiales C.V. (Claude Vaudin ?) donnaient grande allure à cette demeure... C'est dans ce château tout neuf que Claude Vaudin mourut en 1626. Et c'est de cette période que date l'alliance entre Vassinhac-Imécourt.

L'ensemble (logis et communs) consistait en un vaste parallélogramme de bâtiments tout entouré d'un large fossé. L'entrée se faisait par un pont de pierre conduisant à une immense porte cochère ouverte sur le côté Ouest.

Au nord, séparé par une douve en pierre de taille communiquant avec les fossés extérieurs, le corps de logis (auquel on accédait par un escalier monumental en pierre soutenu par une voûte), avec ses deux ailes Sud, se dressait, tel un îlot, sur un terre-plein de deux mètres de hauteur au-dessus du niveau de la cour qu'encadraient, en contrebas, des bâtiments aménagés en étables, granges et communs.

C'est là que les Vassinhac accueillirent d'abord en 1679 les protestants de plus en plus persécutés. C'est là aussi qu'ils reçurent Marie Victoire Louise de Vassinhac, dernière abbesse de Juvigny, Marie Madeleine Élisabeth de Vassinhac-Imécourt, secrétaire au chapitre, trois autres moniales ainsi que deux sœurs converses, chassées de leur couvent.

En 1914, Imécourt fut occupée par les Allemands, les officiers supérieurs logeant parfois au château. En 1918, lors de l'offensive américaine, tout le village fut évacué, bombardé et pris. Dans le château endommagé, des soldats noirs américains cantonnèrent quelque temps. Ils y mirent le feu par accident : ainsi disparut en fumée cette vaste et belle demeure qui avait 300 ans d'existence.

Le presbytère

Depuis leur conversion, les Vassinhac avaient promis de loger le curé de la paroisse à perpétuité dans leur château. Au XIXe siècle, le régisseur du comte occupait la partie centrale du corps de logis, le fermier logeait dans l'aile Ouest, et dans l'aile Est demeurait le curé.

Quand, dans le village dévasté en 1918, disparut le château en flammes, les Vassinhac ne le firent point reconstruire, mais, pour tenir leur promesse, ils firent bâtir un nouveau presbytère. Lorsque la cure d'Imécourt fut supprimée, la maison du prêtre fut vendue à un agriculteur qui installa aussi son exploitation agricole sur l'emplacement de l'ancien château.

Politique et administration

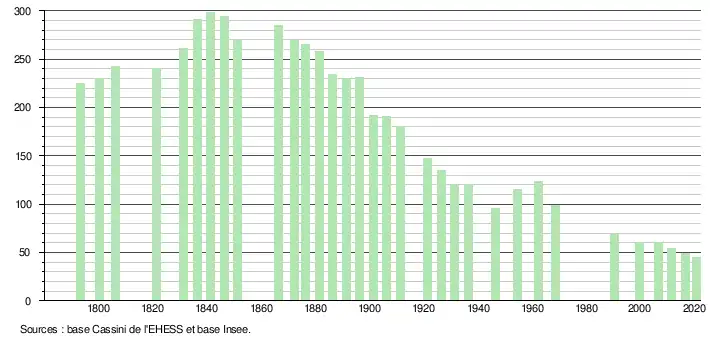

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[11]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[12].

En 2020, la commune comptait 45 habitants[Note 2], en diminution de 13,46 % par rapport à 2014 (Ardennes : −3,58 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- L'église.

Personnalités liées à la commune

- Charles Gédéon Théodore de Wassinhac (1781-1872), militaire et un homme politique, comte d'Imécourt.

Voir aussi

Sources

Alcide Leriche : Chevauchées en Pays d'Argonne (pages 115-121 : Château d'Imécourt) Imprimerie Huguet, 1975

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Almanach...Matot-Braine, 1879, Reims, p290.

- Conseil général des Ardennes consulté le 23 juin (fichier au format PDF)

- https://reader.cafeyn.co/fr/1926593/21598912

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.