Hugues de Varine

Hugues Michet de Varine-Bohan est un historien et muséologue français. Il est directeur du Conseil international des musées (ICOM) de 1965 à 1974 puis consultant en développement communautaire. Hugues de Varine est étroitement associé au développement de la « nouvelle muséologie » aux côtés de Georges Henri Rivière. Il est aussi l’un des pères fondateurs des écomusées.

| Naissance | |

|---|---|

| Nationalité | Français |

| Activité principale |

Muséologue |

| Autres activités |

Directeur de l'ICOM (1965-1974) |

| Formation |

Diplôme d'Etudes Supérieures d'Histoire, Paris Sorbonne, École du Louvre |

Biographie

Hugues de Varine naît à Metz, en Lorraine, le . Après des études en histoire, en archéologie et en histoire de l'art à la Sorbonne et à l'École du Louvre, il part travailler à la Mission culturelle française au Liban, à Beyrouth. Après un service militaire à l'Etat-Major de la Défense Nationale, il assiste Georges Henri Rivière à la Direction de l’ICOM. Lorsque ce dernier quitte la direction de l’ICOM, Hugues de Varine, alors sous-directeur depuis 1962, est nommé directeur de l'ICOM en 1965 et y restera pendant neuf ans[1]. Il occupe ensuite diverses fonctions locales (Syndicat Mixte pour l'aménagement du Sud-Picardie) et nationales (chargé d'études au Ministère de la culture) en France. De 1982 à 1984, il dirige l'Institut franco-portugais de Lisbonne, puis devient conseiller technique au cabinet de Jean Gatel, secrétaire d'Etat à l'économie sociale (1985-1986), et chargé de mission à la Commission nationale pour le développement social des quartiers (1986-1989). Il fonde en 1989 une agence de conseils en développement local et communautaire qu'il dirige pendant dix ans (1989-1999) : ASDIC. Aujourd'hui, il agit sur les problèmes de développement local et de patrimoine en tant que consultant indépendant, notamment en France, au Portugal, en Italie et au Brésil.

Influence et postérité

La « nouvelle muséologie » et le rôle social des musées

Au tournant des années 1970, le monde muséal subit une « crise »[2] amenant la muséologie à repenser la gestion, le statut et le lien des musées avec la société et avec ses publics. Il apparaît que, dans un contexte où les conditions de vie se retrouvent bouleversées, le musée ne doit pas être simplement considéré comme le réceptacle d’œuvres d’art et de témoins matériels de l’homme et de son environnement. Le musée peut aussi jouer un rôle beaucoup plus important, un rôle social, et ainsi être un outil au service de toute la société. C'est dans ce contexte que se met en place la « nouvelle muséologie », qui apparaît comme une solution facilitant le lien entre le musée et les sociétés[3].

Deux événements majeurs invitent à un repositionnement du musée et alimentent les réflexions sur son rôle social : la IXe Conférence Générale du Conseil International des Musées (ICOM)[4] qui se tient à Grenoble en 1971, ayant pour thème « Le Musée au service des hommes, aujourd'hui et demain » et la Table Ronde de Santiago au Chili[5], organisée sous l’impulsion d’Hugues de Varine du 20 au sous l’égide de l’UNESCO[6]. La Déclaration de Santiago du Chili, issue de la Table ronde de Santiago au Chili, marque un tournant dans la muséologie. L’intérêt va alors vers de nouveaux modèles de musées créés à l’encontre des modèles classiques ; les musées communautaires[7] deviennent alors le terrain privilégié de la "nouvelle muséologie".

Le concept d'écomusée

En France c’est le modèle des écomusées qui devient l’exemple type de musée communautaire. Son statut sera reconnu plus tardivement par la Direction des Musées de France. En 1971, Hugues de Varine invente le terme « Ecomusée », qui est d'abord utilisé par les musées de parcs naturels régionaux du ministère français de l'environnement. À la suite d'essais de définition produits par une réunion internationale de l'ICOM (1972) et par Georges Henri Rivière (1980) et à l'expérience du Creusot-Montceau (depuis 1971), Hugues de Varine propose son propre essai de théorisation de « l’écomusée communautaire » qui est publié en 1978.

« L’écomusée est l’instrument privilégié du développement communautaire. Il ne vise pas d’abord à la connaissance et à la mise en valeur d’un patrimoine, il n’est pas un simple auxiliaire d’un système éducatif ou informatif quelconque, il n’est pas un moyen de progrès culturel et de démocratisation des œuvres éternelles du génie humain. En cela, il ne peut s’identifier au musée traditionnel et leurs définitions respectives ne peuvent pas concorder »[8].

Le rôle de l’écomusée selon Hugues de Varine est multiple : fédérer la population autour d'un projet, transformer les habitants en acteurs et usagers de leur propre patrimoine, développer une base de données pour la communauté et par celle-ci, favoriser les discussions, rencontres et initiatives, participer au développement local...

L'Écomusée du Creusot

Le développement des écomusées trouve ses origines dans la création du premier écomusée français, le « Musée de l’Homme et de l’Industrie : Ecomusée de la Communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines »[9]. Prend alors place entre 1971 et 1984, et sous la direction de Marcel Evrard, avec l’aide d'Hugues de Varine, alors directeur de l’ICOM et l’appui de Georges Henri Rivière, une expérience nouvelle.

Le Creusot est une ville de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il est décidé d’y construire un musée qui puisse mettre en évidence l'histoire industrielle de la ville retraçant dans le même temps l'épopée de la dynastie Schneider, famille fondatrice de la ville[10].

L'écomusée s’éloigne du modèle classique du musée, visant à faire participer la communauté et les populations locales à leur propre développement. Ce projet ne reçoit au départ pas l’appui nécessaire d’une tutelle ministérielle et n’est alors pas reconnu par la Direction des musées de France. Le terme d’ « écomusée » est alors suggéré et sera accepté par le ministère de l’environnement qui accepte de soutenir le projet[11]. C’est alors que l’écomusée fait son entrée dans le monde des institutions muséales. Ce concept dominera le débat à partir du milieu des années 80 et Hugues de Varine apportera une dimension internationale au développement de l'écomusée.

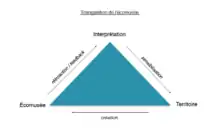

L'écomusée connaîtra un développement outre-Atlantique, au Québec avec la figure de Pierre Mayrand (1934-2011)[12], considéré comme le théoricien de la "nouvelle muséologie" québécoise et qui réfléchit au processus de "triangulation de l’écomusée". Un certain nombre de théoriciens vont travailler sur l’évolution de ce modèle.

Principales publications de muséologie

Ouvrages

- De Varine Hugues, La culture des autres, Paris, Seuil, 1976

- De Varine Hugues, L'initiative communautaire : recherche et expérimentation, Mâcon, Editions W/MNES, 1991

- De Varine Hugues, Les Racines du Futur - Le patrimoine au service du développement, Ed. Asdic, 2002

- De Varine Hugues, L'écomusée, singulier et pluriel, Paris, Ed. L'Harmattan, 2017

Articles

- De Varine Hugues, « L'exposition itinérante: moyen de communication, d'information, d'éducation », Revue archéologique de l'Oise, Volume 15 Numéro 1, 1979

- De Varine Hugues, "Le musée peut tuer ou . . . faire vivre", Technique et architecture, septembre, N° 326, p. 82-83, 1979

- De Varine Hugues, « L’écomusée », La gazette : Association canadienne des musées, vol. 11 n°2, 1978, repris dans André Desvallées, Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie, vol. 1, Lyon : PUL, 1992

- De Varine Hugues, « Autour de la table ronde de Santiago », Publics et Musées, Volume 17 Numéro 1, 2000, pp. 180-183

- De Varine Hugues, Debary Octave, « Un entretien avec Hugues de Varine », dans Publics et Musées, N°17-18, 2000. L'écomusée : rêve ou réalité (sous la direction d'André Desvallées). pp. 203-210

Notes et références

- De Varine Hugues, Debary Octave, « Un entretien avec Hugues de Varine », dans Publics et Musées, N°17-18, 2000. L'écomusée : rêve ou réalité (sous la direction d'André Desvallées). pp. 203-210

- Bazin Germain, « crise de l’institution muséologique », dans Germain Bazin, André Desvallées, Raymonde Moulin, « Muséologie », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 décembre 2015.

- Mairesse François, « La belle histoire – aux origines de la nouvelle muséologie », Publics & Musées, 17-18, 2000, p. 33-56.

- ICOM (1971), 9e Conférence Générale de l’ICOM : Le musée au service des hommes aujourd’hui et demain, ICOM Unesco, Paris, 1972, p.189.

- « Rôle du musée dans l’Amérique latine d’aujourd’hui. Table ronde organisée par l’Unesco, Santiago du Chili, 1972 », Museum, vol. XXV, no 3, 1973, p. 129-133.

- Bazin Germain, loc. cit.

- « Dans un texte de 1979, Hugues de Varine définit la différence entre le musée traditionnel et le musée communautaire [...] par l'opposition de trois termes : « Le musée, au-delà des définitions savantes, c'était et c'est encore : un bâtiment plus une collection plus un public. Qu'en est-il en réalité de ces trois éléments et surtout qu'adviendra-t-il du musée dans les décennies à venir ? [...] Le bâtiment est remplacé par un territoire, qui est celui, bien délimité, d'une communauté. [...] La collection se compose de tout ce que comporte ce territoire et de tout ce qui appartient à ses habitants, immobilier comme mobilier, matériel ou immatériel. C'est un patrimoine vivant, en changement et en création constante. [...] Le public est la population du territoire concerné, tout entière, à laquelle peuvent venir s'ajouter, accessoirement et secondairement, des visiteurs extérieurs à la communauté. » dans Germain Bazin, André Desvallées, Raymonde Moulin, « Muséologie », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 23 décembre 2015.

- De Varine Hugues, « L’écomusée », La gazette : Association canadienne des musées, vol. 11 n°2, 1978, repris dans André Desvallées, Vagues : une anthologie de la nouvelle muséologie, vol. 1, Lyon : PUL, 1992

- Voir le site internet officiel

- Les Schneider, Le Creusot, une famille, une entreprise, une ville, 1836-1960, catalogue de l'exposition

- De Varine Hugues, Debary Octave, loc. cit.

- Mayrand Pierre, "L'écomusée dans ses rapports avec la nouvelle muséologie" dans Musées, vol. 11 n° 3 et 4, 1989

Sources

- Bazin Germain, André Desvallées, Raymonde Moulin, « Muséologie », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le .

- Desvallées André et François Mairesse (sous la direction de), « Muséologie », Dictionnaire encyclopédique de muséologie, Armand Colin, 2011, 776p.

- Le Marec Joëlle, « Philosophie de l'écomusée. Hugues de Varine : L'Initiative communautaire », Publics et Musées, Volume 2 Numéro 1, 1992, pp. 173-176

- Mairesse François, « La belle histoire – aux origines de la nouvelle muséologie », Publics & Musées, 17-18, 2000, p. 33-56.