Homme de Kennewick

L’Homme de Kennewick est le nom donné à un squelette fossile d'Homme moderne trouvé en 1996 au bord du fleuve Columbia, près de la ville de Kennewick, dans l'État de Washington, dans le Nord-Ouest des États-Unis. Avant que la génétique vienne clarifier la situation en 2015, son interprétation faisait l'objet de controverses. Certains scientifiques comme l'anthropologue James Chatters (en) considéraient qu'il présentait des traits anatomiques le rapprochant des Européens plutôt que des Asiatiques, et qu'il pouvait donc traduire une vague ancienne de peuplement de l'Amérique depuis l'Europe.

| Homme de Kennewick | |||

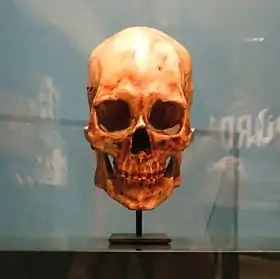

Crâne de l'Homme de Kennewick exposé au musée d'État d'histoire naturelle de Karlsruhe. | |||

| Coordonnées | 46° 13′ 23″ nord, 119° 08′ 36″ ouest | ||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| État | Washington | ||

| Vallée | fleuve Columbia | ||

| Localité voisine | Kennewick | ||

| Daté de | entre 7600 et | ||

| Période géologique | Holocène | ||

| Époque géologique | Mésolithique | ||

| Découvert le | 28 juillet 1996 | ||

| Identifié à | Homo sapiens | ||

| Géolocalisation sur la carte : États-Unis

Géolocalisation sur la carte : Washington

| |||

En , une étude génétique menée par une équipe américano-danoise a établi que l’ADN du squelette était plus étroitement lié aux populations amérindiennes qu’à n’importe quelle autre population dans le monde[1] - [2]. En 2016, il fut décidé que les restes humains de l'Homme de Kennewick auraient une sépulture amérindienne. Le 17 février 2017, le Burke Museum a restitué à une délégation amérindienne ces restes qui ont été inhumés le lendemain.

Découverte

Le squelette fut mis au jour à la suite d'un éboulement de la rive du fleuve Columbia. Il fut trouvé le , lors de la course annuelle d'hydroglisseurs, par deux jeunes spectateurs qui avaient trébuché sur ce qu'ils ont pris initialement pour un « galet rond » et qui était en fait un crâne humain.

James Chatters, l'anthropologue local convoqué sur les lieux, constata aussitôt que le crâne, manifestement ancien, présentait des caractères caucasoïdes comme les Européens[3]. Il décida alors de fouiller plus avant et d'extraire les 350 fragments du squelette pratiquement complet appartenant à un même individu. L'os du bassin réservait une surprise : une pointe de lance en pierre taillée, presque entière, y était restée enfoncée. Il n'était pas mort de la blessure causée par la lance, et avait vécu encore une vingtaine d'années, l'os s'étant ressoudé autour de ce fragment.

Interprétations des années 1990-2000

Datation

Les datations par le carbone 14 ont permis d'établir que l'Homme de Kennewick a vécu entre 7600 et De nombreux fossiles humains plus anciens ont été découverts sur le continent américain.

Caractère caucasoïde

Les observations anatomiques laissaient alors penser à des caractères physiques caucasiens et non amérindiens, notamment un crâne dolichocéphale. Pour certains, cette découverte aurait pu remettre en cause la théorie du peuplement asiatique du continent américain.

Son découvreur le décrivait ainsi : « C’est le seul [squelette] aussi complet et aussi vieux aux États-Unis. Il appartenait à un homme d’une quarantaine d’années à la face étroite, au menton proéminent. Il n’avait pas eu une vie paisible. Il crispait souvent la bouche et pleurait sans doute beaucoup… »[4]. Selon ses analyses, cet homme ne ressemblait pas aux autres hommes peuplant la région à cette époque : sa morphologie crânienne aurait été de type « caucasoïde », c’est-à-dire proche de celle des Européens, et non « mongoloïde » comme celle des Asiatiques et des Amérindiens.

Controverse scientifique

Un peuplement ancien

L'interprétation de l'Homme de Kennewick s'inscrivait dans le débat sur le premier peuplement de l'Amérique. Il est actuellement majoritairement admis que les premières populations du Nouveau Monde sont venues d'Asie du Nord-Est par le détroit de Béring il y a quelque 25 000 à 20 000 ans, mais qu'elles seraient restées bloquées en Alaska pendant plusieurs milliers d'années avant de pouvoir franchir les barrières glaciaires en direction du Sud et peupler le reste du continent.

Selon la théorie solutréenne, un groupe aurait pu arriver entretemps d'Europe de l'Ouest au début du Tardiglaciaire, il y a entre 20 000 et 17 000 ans. Les hommes du Solutréen auraient pu caboter le long de la banquise, qui descendait alors en hiver jusqu'à la latitude de l'Espagne actuelle.

Les limites de ces interprétations

La pertinence des classifications anatomiques basées exclusivement sur des indices céphaliques a été contestée. L'anthropologue Franz Boas a démontré dès 1913 l'influence des facteurs environnementaux sur l'indice céphalique[5] - [6].

Les arguments basés sur les similitudes entre outils de pierre des sites Clovis et du Solutréen ont également été contestés. Le Solutréen est l'une des cultures du Paléolithique supérieur européen, présent dans le Sud-Ouest de la France et en Espagne de 23 000 à 17 000 ans avant le présent. Il est notamment connu pour avoir livré des pointes foliacées bifaciales très fines, nommées « feuilles de laurier », présentant des analogies morphologiques avec les pointes retrouvées sur les sites Clovis. Les tenants d'une migration des groupes solutréens vers l'Amérique perdent toutefois de vue que plus de 4 000 ans séparent les dernières expressions du Solutréen en Europe des premières pointes Clovis[7]. La production de pointes foliacées bifaciales est connue dans de nombreux contextes géographiques (Australie, Afrique du Sud) et une convergence morpho-technique est possible entre outillages solutréens et Clovis.

Polémique concernant les droits des minorités amérindiennes

Une polémique est apparue lorsque les tribus amérindiennes (dont les Umatillas, les Colvilles, les Walla Walla, les Yakamas et les Nez-Percés) ont souhaité, quelques jours après la découverte, récupérer les ossements de l'homme de Kennewick, qu’ils nomment « le grand ancêtre », pour le rendre à la terre.

Ils ont d'abord eu gain de cause, en application d'une loi fédérale de 1990, le Native American Graves Protection and Repatriation Act. Début , le corps du génie de l'armée, unité du génie militaire chargée des aménagements hydrauliques de l’État, a enseveli l'emplacement où avait été découvert le squelette.

Les Amérindiens satisfaits présidaient la cérémonie, tandis qu'un hélicoptère de l'armée déversait des tonnes de terre et de pierre sur le site, interdisant toute recherche future. Les ossements eux-mêmes ont été mis sous séquestre au musée Burke d'histoire naturelle et de culture, à Seattle, dans l'État de Washington.

C'est alors que, privés de leur objet d'étude, Robson Bonnichsen, Douglas W. Owsley ainsi que six autres anthropologues ont intenté un procès au gouvernement fédéral. Le , la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit rejeta l'appel lancé par le génie militaire américain et les tribus des Umatillas, des Colville, des Yakamas, des Nez-Percés, etc. estimant que les plaignants étaient incapables de prouver leur parenté avec l'homme préhistorique en question[8] - [9]. Le juge démontra en outre que le gouvernement fédéral avait agi de mauvaise foi et il accorda aux chercheurs le remboursement des 2 379 000 $ de frais occasionnés par le procès[10]. C'est ainsi que les études génétiques purent reprendre.

Fin de la controverse et de la polémique

Selon une étude génétique, menée par l'équipe du chercheur danois Eske Willerslev (en), de l'université de Copenhague, et par l'École de médecine de l'université Stanford, publiée en juin 2015 dans la revue Nature, Morton Rasmussen, un des chercheurs, affirme « en analysant cet ADN ancien [du squelette], nous avons pu démontrer que l'Homme de Kennewick est plus étroitement lié aux populations amérindiennes actuelles qu’à n’importe quelle autre population ». Il a ajouté « en raison de la controverse entourant les origines de cet individu, ces nouvelles informations seront d’un grand intérêt pour les scientifiques et également pour les membres des tribus qui réclament le corps ». L'haplogroupe du chromosome Y (transmis de père en fils) de l'Homme de Kennewick est Q-M3 et son haplogroupe de l'ADN mitochondrial (transmis par la ligne maternelle) est X2a, deux marqueurs uniparentaux qui se trouvent presque exclusivement chez les Amérindiens[1] - [2] - [11]. D'après cette étude génétique, l'Homme de Kennewick est très proche des populations de la tribu Colville de l'État de Washington, et des Algonquins[11].

En 2016, le Corps du génie de l'armée des États-Unis puis la Smithsonian Institution ont annoncé qu'après deux décennies d'argumentations scientifiques et juridiques, les restes de l'Homme de Kennewick auraient une sépulture amérindienne[12] - [13], ce qui fut mis en œuvre en février 2017.

Notes et références

- (en) « Kennewick Man closely related to Native Americans, geneticists say », sur sciencedaily.com, (consulté le )

- Agence Science-Presse, « La saga Kennewick approche de sa fin », sur sciencepresse.qc.ca, (consulté le )

- Attilio Gaudio, L'odyssée de l'homme en marche : voyage anthropologique : connaissances actuelles et méthodes de recherche, Firenze University Press, , p. 120.

- Sylvie Briet, « L'Amérique s'en fait pour ses vieux os », sur liberation.fr, (consulté le )

- (en) Corey S. Sparks et Richard L. Jantz, « A reassessment of human cranial plasticity : Boas revisited », PNAS, vol. 99, no 23, , p. 14636-14639 (DOI 10.1073/pnas.222389599, lire en ligne)

- (en) Ralph L. Holloway, « Head to head with Boas : Did he err on the plasticity of head form? », PNAS, vol. 99, no 23, , p. 14622-14623 (DOI 10.1073/pnas.242622399, lire en ligne)

- (en) Lawrence Guy Straus, David J. Meltzer et Ted Goebel, « Ice Age Atlantis? Exploring the Solutrean-Clovis 'Connection' », World Archaeology, Taylor & Francis, Ltd., vol. 37, no 4, , p. 507-532 (JSTOR 40025088, lire en ligne)

- Cf. le jugement « Judgment no. 02-35994 : Bonnichsen, et al., vs. United States, et al. » [PDF], sur United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Ninth Circuit Court of Appeals), (consulté le ).

- (en) Melissa Lee Phillips, « Scientists finally study Kennewick Man », sur BBC News, (consulté le ).

- (en) Douglas Preston, « The Kennewick Man Finally Freed to Share His Secrets », sur Smithsonian Magazine, .

- (en) Morten Rasmussen et al., « The ancestry and affiliations of Kennewick Man », Nature, no 523, , p. 455-458 (DOI 10.1038/nature14625, lire en ligne)

- (en) « Kennewick Man to get Native American burial », sur Science, (consulté le ).

- (en) Erin Blakemore, « Over 9,000 Years Later, Kennewick Man Will Be Given a Native American Burial », sur Smithsonian, (consulté le )

Voir aussi

Bibliographie

- (en) James C. Chatters, Ancient Encounters : Kennewick Man and the First Americans, New York, Simon and Schuster, , 304 p. (ISBN 978-0-684-85936-1, OCLC 469321717, lire en ligne).

- (en) Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow : Science, Delusion and the Appetite for Wonder, Boston, Houghton Mifflin, (1re éd. 1998), 336 p. (ISBN 978-0-618-05673-6, OCLC 45155530, lire en ligne).

- Jean-Pierre Payot, La Guerre des Ruines : archéologie et géopolitique, Paris, Choiseul, , 188 p. (ISBN 978-2-36159-002-4, OCLC 718184088).

- Collectif La Recherche, Les grandes controverses scientifiques, Paris, Dunod, , 166 p. (ISBN 978-2-10-071033-1), p. 135 à 145.

_relief_location_map.png.webp)