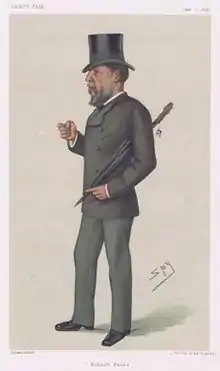

Hobart Pacha

Augustus Charles Hobart ( – ), plus connu sous le nom de Hobart Pasha, fut capitaine de la Royal Navy, forceur de blocus pendant la guerre de Sécession, et amiral de la marine ottomane.

| Naissance | Walton on the Wolds (en) |

|---|---|

| Décès |

(à 64 ans) Milan |

| Sépulture | |

| Nom dans la langue maternelle |

Augustus Charles Hobart-Hampden |

| Nationalité | |

| Formation |

King Edward VI Grammar School (en) |

| Activité |

Officier de marine |

| Père |

Augustus Hobart-Hampden (d) |

| Mère |

Mary Williams (d) |

| Fratrie | |

| Conjoints | |

| Enfant |

- |

| Armes |

Royal Navy (à partir de ), marine ottomane (à partir de ) |

|---|---|

| Grades militaires |

Lieutenant (à partir de ) Captain (à partir de ) Admiral Contre-amiral (en) |

Biographie

Jeunesse

Augustus Charles Hobart est né à Walton-on-the-Wolds, Leicestershire. Il était le 3e fils de Augustus Edward Hobart-Hampden, un pasteur qui devint 6e earl (comte) du Buckinghamshire à la mort de son frère ainé (1849). Il est élève de la public school (alors fameuse) du Dr Mayo, à Cheam (Surrey), mais, peu intéressé par les études, il abandonne l'école et entre en 1835 (à 13 ans) dans la Royal Navy.

Comme midshipman sur la Rover qui croise long des côtes du Brésil et chasse les navires négriers, le jeune Hobart s'endurcit pendant les uit années suivantes, et se signale par son courage. Il est sur le Dolphin au large de la Côte Sauvage, lors de la capture d'un négrier qu'il ramène comme prise dans le port de Démérara. En récompense de sa belle conduite, le jeune A.C. Hobart, qui a passé avec succès ses examens théoriques pendant ses permissions en Angleterre, est nommé à bord du yacht royal à vapeur Victoria and Albert, alors commandé par l'amiral Lord Adolphus FitzClarence, cousin de la reine Victoria.

Officier de la Royal Navy

En , cependant, il est en Mer Méditerranée sur le Rattler, puis sur le Bulldog, dont le capitaine le trouve « plein de zèle ».

Hobart est Ier lieutenant sur le HMS Bulldog lorsque débute la Guerre de Crimée. Le Bulldog est envoyé en Mer Baltique avec l'escadre franco-anglaise de Charles Napier (amiral) et Alexandre Ferdinand Parseval-Deschenes. Hobart est alors nommé capitaine du Driver, et se joint aux attaques franco-anglaises sur les forts de la côte finlandaise, en particulier la forteresse de Bomarsund dans les îles Åland. À Bomarsund, en , après un bombardement intense, les Alliés, qui comptent 20 000 marins et marines (troupes de l'infanterie de marine), débarquent 12 000 soldats sous les ordres du général Achille Baraguey d'Hilliers contre les 3 000 défenseurs finlandais. Les Alliés auront 17 tués, contre 1 700 pertes chez les Finlandais, dont 300 prisonniers qui seront déportés dans une petite ville du sud de l'Angleterre, Lewes (East Sussex).

En 1855, Hobart sert sur le Duke of Wellington, le vaisseau-amiral de Richard Saunders Dundas, qui a remplacé Charles Napier (amiral) tombé en disgrâce pour avoir, entre autres, refusé de bombarder des forts russes trop bien défendus. Dundas, lui, bombarde (massivement et inutilement) la forteresse de Sveaborg, devant Helsinki, ainsi que Kronstadt (devant Saint-Pétersbourg).

Sa carrière, jusque là brillante, connait ensuite une phase de stagnation. En 1855, A.C. Hobart, qui a presque 20 ans de service en mer, est nommé dans les garde-côtes à Dingle (comté de Kerry), puis est commandant d’une vieille coque, le Hibernia, qui garde le port de La Valette (île de Malte) et fait office de receiving ship (foyer des marins).

Mais fin 1861, Hobart est à nouveau en service actif : il commande la canonnière Foxhound en Méditerranée.

En , Hobart est enfin nommé post-captain et mis à la retraite en demi-solde.

Pendant la guerre de Sécession

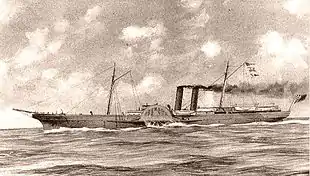

Hobart, sous le nom de Captain Roberts, prend le commandement d’un vapeur de 233 tons, un forceur de blocus taillé pour la vitesse, le Don.

Le Charles Maxwell Allen, vice-consul US à Nassau (Bermudes) signale par dépêche au US Secretary of State William H. Seward que le Don est arrivé de Manchester avec, selon son capitaine « mille paires de corsets, 500 boites de pilules Cockles contre l'indigestion, et une quantité de brosses à dents »[1].

Le le même vice-consul signale encore à Washington le passage du « même vapeur Don, venant de Wilmington, et chargé de 561 balles de coton ».

Hobart compte ainsi douze voyages de la Grande-Bretagne à Wilmington, et retour. Il cède ensuite le Don à son second, Fred Cory, mais le vapeur est capturé le par le USS Pequot de la flotte de blocus atlantique, alors qu’il tente d’entrer à Wilmington après son escale à Nassau (Bermudes).

Interrogé en par le journal The New York Times, le capitaine Grosvenor Porter, ex-commandant du forceur de blocus Phantom, déclara avoir rencontré Hobart à Londres après la fin de la guerre de Sécession ; Hobart lui aurait dit alors qu’il « avait arrêté momentanément le commerce avec la Confédération car son identité était presque mise à jour »[2]. Le fait est que le C.M. Allen, le vice-consul US à Nassau (un homme généralement bien informé), avertit William H. Seward que le Falcon, un steamer de la compagnie Alexander Collie, est arrivé à Nassau, et il ajoute : « son capitaine est une personne qui commandait auparavant le Don, et qui se faisait appeler Roberts. On dit que c’est un officier de la Royal Navy, d’une famille noble ; c’est un ami intime du gouverneur des Bermudes. En cas de capture, cherchera à se faire passer pour un simple matelot… »[3].

Le Falcon, un steamer à roues, très rapide, fait deux voyages sans encombre (il ramène une fois 1 140 balles de coton) mais lors de la 3e traversée une épidémie de fièvre jaune éclate à son bord, et il doit retourner à Halifax. Hobart, atteint lui aussi, abandonne le statut de contrebandier. D’ailleurs la guerre de Sécession prend bientôt fin.

Combien de voyages transatlantiques Hobart at-il effectué ? Il compte douze traversées dans son livre Sketches of my life, chapitre sous-titré Never caught (Jamais pris), alors que d’autres parlent de 18… Ce qui est certain, c’est qu’il fut à la fois le plus audacieux et le plus chanceux des forceurs de blocus : Grosvenor Porter, dans son interview au New York Times dit que « le bateau de Hobart, le Don, prenait des risques impressionnants, plus grands que ceux que les Anglais prenaient d’habitude. Il fonçait souvent en plein milieu d’une flotte ennemie, comme par jeu, et il s’en sortait habituellement sans problèmes. »

Dans le chapitre XVII (intitulé I enter the Turkish navy) de ses mémoires, A.C. Hobart définit ce qui, selon lui, motive un forceur de blocus et quel doit être son code de conduite (voir infra).

Officier de la marine turque

Après la fin de la guerre de Sécession, Hobart voyage, dit-il, pour son plaisir. À Constantinople, en 1867, il rencontre (« plus par accident que volontairement ») Fuad Pacha, le Grand Vizir du sultan Abdulaziz, pour lequel il a des lettres d’introduction. Le Grand Vizir lui fait part d’une de ses préoccupations majeures : la révolte crétoise de 1866-1869. La Crète est alors sous domination ottomane et cette rébellion ne subsiste, dit le Grand Vizir, que grâce à l’aide que lui apporte la Grèce : un trafic maritime de contrebandiers approvisionne les insurgés malgré le blocus maritime imposé par la Turquie.

Hobart fait alors, en passant, allusion au fait qu'il connait bien les blocus et les méthodes de ceux qui savent y échapper, et qu'il pourrait facilement y apporter remède. La Sublime Porte l'engage alors immédiatement comme Conseiller Naval en remplacement de son compatriote Sir Adolphus Slade, amiral de la flotte turque depuis 1866 et qui allait être atteint par la limite d'âge[4]. Hobart, mis à la tête de l'escadre turque qui bloque la Crête avec le titre de Bahrie Limassi (vice-amiral), coupe en quelques mois tous les approvisionnements de l'île, et la rébellion, de plus écrasée sur terre par les Ottomans, dépose les armes. En récompense, le Sultan nomme Hobart amiral, et lui octroie en 1869 le titre de pacha, cependant que, sur plainte officielle de la Grèce à l'amirauté britannique, le nom du post-captain Hobart est rayé de la liste d'officiers de la Royal Navy.

Dans les années 1870, la Turquie était la 3e puissance maritime par le tonnage de sa flotte de guerre (derrière la Grande-Bretagne et la France), mais il lui manquait l'encadrement, l'organisation et la discipline. Hobart Pasha, nommé Inspecteur Général de la flotte turque, lança un programme en vue de la réorganiser et de l'améliorer, créa des écoles navales, des bateaux écoles, des cours de maniement des canons de marine.

Sur intervention de Lord Frederick Stanley (16th Earl of Derby, Secretary of State for War de 1878 à 1780) le nom de A.C. Hobart est réinscrit sur la liste de promotion de la Royal Navy, et immédiatement rayé à nouveau lorsqu'il accepte le commandement de la flotte turque de la Mer Noire au début de la Guerre russo-turque de 1877-1878.

En Mer Noire, l'action de Hobart est freinée par des intrigues de palais : des ordres venus de haut lui interdisent d'utiliser la flotte turque offensivement comme il le préconise, aidé par son expérience des tactiques russes acquise en Mer Baltique. D'ailleurs la flotte russe n'est pas un adversaire brillant : elle est réduite à sa plus simple expression depuis le traité de Paris, et ses vaisseaux restent à l'abri des ports.

Hobart se signale pourtant dès la déclaration de guerre en faisant sortir (comme au temps où il était forceur de blocus) son bateau du port fluvial de Roustchouk (aujourd'hui Roussé, Bulgarie), sur le Danube. Il rejoint la Mer Noire en passant sous les canons russes des forts du delta du Danube. Par la suite il trouva un moyen de lutter efficacement contre les vedettes-torpilleurs russes : il faisait entourer ses cuirassés de canots reliés par des câbles. Hobart Pasha ne peut livrer de combat naval, mais il investit la Mer Noire, bloque les ports du sud de la Russie et le delta du Danube, et paralyse la flotte russe de la Mer Noire.

Après la signature de la paix, Hobart reste au service de la Turquie, et le sultan Abdul Hamid II le nomme en 1881 mushir (maréchal) : A.C. Hobart fut le 1er chrétien qui obtînt ce poste.

Hobart était convaincu qu'une alliance étroite entre la Grande-Bretagne et la Turquie serait bénéfique, ne serait-ce qu'en utilisant la Turquie pour contrer les ambitions russes vers les mers chaudes et l'Empire des Indes - et pour faire pièce à l'Allemagne, qui avait des visées sur le Moyen-Orient et commençait à développer des relations amicales avec la Turquie. Il fit en 1885 un séjour à Londres pour promouvoir cette alliance. Il échoua, mais eut au moins la satisfaction de se voir réinscrit sur le rôle de la Royal Navy avec le grade de vice-amiral.

Cependant la santé de Hobart (âgé de 62 ans) s'altère, il va se reposer sur la Riviera. Il meurt à Milan le . Abdul Hamid II envoie un aviso chercher sa dépouille, et Hobart Pasha est enterré à Scutari. On peut voir sa tombe dans le cimetière chrétien de l'actuelle banlieue d'Haydarpaşa, non loin de l'obélisque élevée par la Reine Victoria en hommage aux morts européens de la Guerre de Crimée, et de celui dédié à Florence Nightingale[5].

Hobart Pasha a laissé des mémoires : Sketches of My Life (Esquisses de ma vie). De parution posthume (en 1887), ses souvenirs sont à prendre avec précautions : ils ont été écrits à la fin de sa vie, alors qu'il souffrait de la maladie qui devait l'emporter.

Un chapitre des mémoires de Hobart Pasha

, le chapitre XVII (intitulé I enter the turkish navy), révèle son style et sa façon bien particulière de voir les évènements contemporains auxquels il a participé.

« Pendant que je me trouvais en Turquie, je rendis visite à un grand homme d’état : Fuad Pasha, le Grand Vizir de l’Empire Ottoman. Je lui présentai mes lettres d’introduction, et il me reçut très cordialement. Dans le cours de notre conversation, il me fit part d’une de ses préoccupations : une insurrection massive en Crête, possession ottomane. Il n’arrivait pas à en venir à bout, d’une part parce que la Grèce apportait un soutien actif aux insurgés luttant contre le pouvoir central ottoman, et d’autre part parce que les lois maritimes qui auraient permis de lutter contre les forceurs de blocus étaient floues. Ainsi des bateaux battant pavillon grec et transportant des provisions et des fournitures de guerre pouvaient, sous divers prétextes, maintenir impunément un trafic actif avec la Crête, en dépit du blocus maintenu par les vaisseaux de la marine de guerre turque. Jusqu’ici, un seul bateau grec avait pu être surpris en flagrant délit et arraisonné, d’ailleurs après un combat assez dur. Le fait est que les autorités turques étaient freinées par des règlements maritimes internationaux visiblement destinés à favoriser les contrebandiers : on ne pouvait poursuivre un de ces bateaux à plus de dix miles des côtes, même si on l’avait vu enfreindre le blocus, et on devait abandonner la poursuite s’il s’approchait à moins de quatre miles de n’importe quelle île n’appartenant pas à la Turquie, etc. Dans ces conditions, on ne pouvait espérer mettre les révoltés au pas.

Je fis incidemment remarquer à Sa Hauteur Fuad Pasha qu’à mon avis la contrebande pouvait être stoppée sans enfreindre aucune loi, d’autant plus que ces lois sont très élastiques. Il parut frappé par ma remarque, et me demanda de revenir le voir quelques jours plus tard.

J’avais tout simplement exprimé ma façon de voir et je ne pensais absolument pas qu’elle allait être concrétisée d’une façon quelconque. Aussi fus-je fort surpris[7] lorsque j’entendis Sa Hauteur me dire : « J’en ai conféré avec Sa Majesté le Sultan, et il désire que je vous fasse la proposition suivante : si vous acceptez d’entrer au service du gouvernement ottoman, nous pouvons procéder aux formalités nécessaires, à la condition que vous endossiez personnellement la responsabilité de déplaire à votre pays ». J’eus besoin de réfléchir quelque peu avant de me décider. Je pensai qu’il y avait actuellement sur les rôles de la Royal Navy au moins 250 post-captains[8] en attente d’un commandement, et qu’il n’y en avait à l’heure actuelle qu’une quarantaine ayant un bateau à commander. Je me rappelai par ailleurs que pendant 24 ans Sir Adolphus Slade, un officier anglais du même rang que moi, avait occupé le poste qu’on me proposait (celui de Conseiller Naval du gouvernement turc), et que justement Sir Adolphus, atteint par la limite d’âge, allait prendre sa retraite. Je calculai aussi qu’en ces jours de paix fermement établie, il y avait plus de chances de trouver à servir dans les pays de l’Est que partout ailleurs. Aussi répondis-je : « Hé bien, votre Hauteur, j’accepte si les conditions que vous m’offrez me satisfont ». Et je fus en effet plus que satisfait…

Bref, j’acceptai de signer un contrat avec la Turquie, pour une durée de 5 ans, sous la condition que je garderais mon grade et ma position d’officier de la Royal Navy, et ma nationalité britannique.

Je découvris par la suite qu’en ce qui concernait la pérennité de mon statut d’officier de la Royal Navy, je m’étais avancé un peu vite : apparemment ce poste de Conseiller Naval en Turquie était réservé par la Royal Navy à un de ses protégés, et il y avait d’ailleurs de nombreux candidats à la succession de Sir Adophus Slade. Messieurs les Lords de l’Amirauté tenaient absolument à nommer eux-mêmes le Conseiller Naval en Turquie, et mon initiative déclencha leur fureur : ils me firent savoir que j’avais « coupé l’herbe sous le pied » à un bon vieux serviteur à qui ils réservaient cette nomination, et que j’avais à me présenter devant eux sans délai, etc. Je ne partageais pas leur façon de voir, et leur fis savoir que je ne céderais pas. Évidemment, comme nous le verrons plus tard, ils se vengèrent dès que possible. Mais je pouvais, grâce aux conditions de mon contrat, me permettre d’être dorénavant sur la liste noire de l’amirauté, et même l’accueil glacial que me réserva l’ambassadeur de Grande-Bretagne ne m’affecta pas le moins du monde. Je pense qu’il m’ont appelé "aventurier", "intrigant sans scrupules", etc. mais après tout je pense que j’avais autant droit au poste que leur protégé, qui qu’il ait pu être.

D’ailleurs, depuis le jour où j’ai signé mon contrat (qui a toujours été renouvelé depuis) avec la Turquie, jusqu’au jour où j’écris (soit presque 16 ans en tout), je n’ai jamais eu l’occasion de regretter ma décision.

Peu de temps après ma nomination comme vice-amiral de la flotte turque, je fus envoyé en Crête pour en finir avec les forceurs de blocus. Mes détracteurs ont écrit alors qu’ « on employait un contrebandier pour lutter contre des contrebandiers », et la remarque me parut fort bien trouvée, car effectivement, j’en savais long sur les forceurs de blocus et leurs méthodes.

Je hissai donc mon pavillon sur une belle frégate (coque de bois, 50 canons) et arrivai en baie de Suda, le principal port de Crête, où m’attendaient les 6 ou 7 vaisseaux de guerre turcs dont je devais assumer le commandement. Là les commandants me firent part de leurs doléances : ils faisaient vraiment de leur mieux, mais étaient ligotés par toutes sortes de restrictions (imaginaires à mon avis), et craignaient constamment d’enfreindre les règlements maritimes internationaux et donc d’exposer la Turquie (qui évidemment a toujours le mauvais rôle) à la réprobation des puissances européennes.

Et ils me décrivirent aussi comment les équipages des forceurs de blocus grecs étaient accompagnés en triomphe à leurs bateaux par les maires des ports de Syros ou Poros, ainsi que par toute la population en liesse, sous les drapeaux, les fanfares et les vivats : ils allaient nourrir la flamme de la révolte crétoise contre la Turquie. Turquie avec laquelle la Grèce assurait par ailleurs être dans les meilleurs termes…

J’entendis tout ceci, et aussi que si la contrebande était stoppée, les insurgés de Crête, faute de nourriture et d’armes, seraient vite obligés de se soumettre. Je décidai d’arrêter cette contrebande à tout prix.

Je choisis pour accompagner mon bateau-amiral quelques embarcations rapides (une paire de vedettes et une corvette à vapeur), levai l’ancre sans tarder, et une fois hors de vue de Suda filai droit sur Syra : comme ce port était celui qui armait le plus de forceurs de blocus à destination de la Crête, je pensais que c’était à sa sortie que j’avais le plus de chance de les rencontrer.

Les circonstances me favorisèrent en effet : le lendemain de mon départ de Suda, à l’aube, alors que j’avançais à vitesse réduite à 8 miles au large de la baie de Syra, je vis (et mon cœur se mit à battre très fort) un forceur de blocus. Il ressemblait exactement à ceux de la guerre de Sécession, et filait vers Syra à toute vapeur. Ma petite escadre se trouvait entre lui et Syra, et il devait passer à un mile environ de nous pour pouvoir entrer au port.

J’avais déjà souvent vu ce genre de situation (en fait, j’y avais même souvent participé) : à l’aube, un bateau fonçant à toute vapeur vers Charleston ou Wilmington pour s’y réfugier devait passer entre les navires ennemis bloquant le port… Le grec augmenta encore sa vitesse, et je fis signaler à mon escadre que nous le prenions en chasse. Quand ma frégate se trouva à un mile et demi de lui, je fis tirer un coup de semonce à blanc pour lui demander d’arborer ses couleurs. Il me répondit d’un boulet de son long canon Armstrong, et son projectile emporta net un pilier de la rambarde du pont où je me tenais.

Ce fut courageux de sa part, mais il eut tort : il aurait dû hisser ses couleurs, puis (s’il avait quelque chose à se reprocher) filer se mettre à l’abri en eaux neutres. Mais en aucun cas il n’aurait dû tirer sur un navire de guerre qui, dans son rôle de police des mers, tire un coup de canon à blanc pour demander à un navire suspect de se déclarer : c’était un acte de piraterie, et il s’était livré à ma merci.

Mes vedettes poursuivirent à toute vapeur le forceur de blocus jusqu’à l’entrée du port de Syra. Il s’appelait Enosis[9], et son capitaine était un grec fort courageux, et si occupé à livrer sa cargaison et à préserver son bateau qu’il n’avait pas songé à respecter les règlements maritimes. Pour son malheur, il avait eu affaire à quelqu’un qui, lui, connaissait parfaitement toutes les lois régissant le blocus, et qui aurait pu lui dire qu’un forceur de blocus armé est un pirate s’il utilise ses armes contre un vaisseau de guerre.

J’étais si satisfait des évènements que j’envoyai une de mes vedettes annoncer au gouverneur ottoman de la Crête que le problème des contrebandiers était réglé : je tenais un de leurs bateaux (ainsi d’ailleurs que 2 autres qui se trouvaient dans le port) bloqué à quai pour plusieurs semaines. Comme l’insurrection était totalement dépendante des approvisionnements apportés de Grèce, je m’attendais à ce qu’au bout d’une semaine elle soit obligée de déposer les armes (j’eus raison, et au-delà : au bout de 3 jours, comme aucun produit de contrebande n’arrivait plus en Crête, les insurgés se rendirent, en suppliant qu’on leur donne du pain. Et ainsi se termina la révolte en Crête[10]…

Devant le port de Syra, je rappelai mes vedettes et jetai l’ancre au milieu de la baie avec 3 autres navires. Puis j’envoyai porter un courrier aux autorités de Syra. Je les priais instamment de me livrer un bateau qui avait cherché refuge dans leur port après avoir commis un acte de piraterie en haute mer : il m’avait envoyé un boulet de canon, alors que mon vaisseau amiral lui avait demandé (en tirant un coup de canon à blanc) de hisser ses couleurs. J’ajoutais que par ailleurs que je ne laisserais sortir du port aucun des collègues de l’Enosis tant que l’affaire de ce pirate n’aurait pas été tirée au clair.

C’est ainsi que je coupai le vent aux autorités du port de Syra. Bien entendu, ils se mirent en fureur et envoyèrent un bateau à Athènes pour prendre des ordres; ils cherchèrent aussi à m’abuser en promettant de traiter cette affaire selon les lois internationales et en me demandant de lever l’ancre et de partir, car la populace du port était prête à se soulever irrépressiblement. Et tous les consuls des puissances étrangères approuvèrent cette demande.

Je refusai tout simplement de lever l’ancre. J’étais persuadé que d’ailleurs l’Enosis et ses collègues seraient immédiatement partis pour la Crête dès que j’aurais été hors de vue. Par ailleurs j’envoyai un bateau à Smyrne avec un télégramme pour Constantinople (dans lequel je décrivais la situation et demandais de l’aide), et restai en vue de Syra avec 2 bateaux (dont une vedette), surveillant les 3 forceurs de blocus à qui j’avais nettement fait comprendre que je les coulerais s’il sortaient du port.

Je me suis souvent demandé pourquoi ces forceurs de blocus n’ont pas tenté de s’échapper pendant cette 1re nuit, alors que j’étais presque seul. Les grecs ne manquent pas de courage. S’ils avaient essayé de filer, au moins un d’entre eux aurait certainement réussi à passer et à rejoindre la Crête, l’insurrection aurait été alimentée et mes prévisions sur sa prochaine reddition se seraient révélées fausses.

Par ailleurs, en cette occasion se trouva corroborée ma théorie selon laquelle les forceurs de blocus ne sont attirés que par l’appât du gain (sauf peut-être quelques-uns qui sont poussés par l’amour de l’action), ne combattent qu’en toute dernière extrémité, et même alors, s’ils sont intelligents, évitent la plupart du temps le combat. C’est ainsi que cela devrait être. Il est inconcevable que des personnes aimant l’aventure, non engagées dans le conflit, deviennent des belligérants alors qu’elles sont déjà les transporteurs d’armes et de provisions d’un des ennemis[11].

Je fus en proie à l’anxiété pendant cette première nuit en baie de Syra : j’avais promis au gouverneur ottoman de la Crête qu’aucun forceur de blocus ne sortirait du port.

Au matin un petit vapeur arriva d’Athènes, avec à bord un officiel turc. Pâle comme un linge, il monta à mon bord et m’annonça qu’au Pirée une frégate grecque se préparait à partir pour Syra, et que son capitaine, ses officiers et son équipage avaient juré de ramener Hobart Pasha mort ou vif. Une demi-heure plus tard ma frégate était sous pression et faisait des ronds en baie de Syra. Une frégate grecque apparut effectivement derrière la pointe…

Ce fut un moment de forte tension. La population de Syra couvrait les toits des maisons, et on se serait cru au bon vieux temps, quand la foule venait voir le sport entre le Chesapeake et le Shannon, et que l’orchestre jouait Yankee doodle dandy, oh!...

Je m’avançai vers mon ennemi supposé et le longeai d’assez près, m’attendant d’un moment à l’autre à recevoir sa bordée. À ma grande surprise (et aussi à ma satisfaction, je dois dire…), il fila au mouillage, et jeta 3 ancres. Il était donc loin de vouloir se battre.

J’appris ultérieurement qu’il n’y avait pas de poudre à bord de la frégate. Il est honteux d’avoir mis ce capitaine de frégate en si fausse position : chacun sait combien les grecs sont vaillants, et c’est une faute d’utiliser la gesticulation alors qu’on dispose de gens courageux. J’en étais désolé pour lui, et il semblait regretter tout cela autant que moi[12].

Quelques jours après ces évènements, je reçus le renfort de 6 ou 7 cuirassés turcs, et fus alors maître de la situation en dépit de toutes les remontrances des étrangers et autres ennemis de l’empire turc.

Ensuite nous donnâmes en spectacle une farce risible : le procès de l’Enosis, qui se tînt sur un navire dans le port (car je n’osai pas débarquer). Évidemment le procès ne déboucha sur rien.

Le gouverneur-général de Crête m’envoya ensuite, sur des bateaux turcs, tous les insurgés crétois. Il me fut très difficile de savoir qu’en faire : ces pauvres hommes étaient de braves gens tristement fourvoyés. Je leur fis servir de bons repas (car ils étaient absolument affamés), et pour en finir avec cette affaire, les répartis sur les îles grecques voisines.

On a dit que mon action à Syra a été illégale, surtout quand j’ai empêché les forceurs de blocus collègues de l’Enosis de sortir du port. Mais les Grecs en masse, des chefs du gouvernement aux simples particuliers n’ont-ils pas tous foulé aux pieds la loi internationale pendant 3 ans en encourageant une insurrection sur le territoire d’une nation voisine et amie ? Alors que pour ma part je n’aurais commis qu’une petite infraction, justifiée, à cette loi…

Pendant que je parle de la Crête, j’aimerais dire quelques mots sur cette île, qu’on croit être constamment en état de révolte.

Je maintiens que le peuple crétois, que je connais bien, ne désire aucunement s’allier avec la Grèce, et que si tous les comités qui s’agitent en faveur des ambitions grecques se tenaient tranquilles et arrêtaient de semer la discorde, les Crétois seraient la communauté la plus heureuse de Méditerranée. Pendant plus d’un an j’ai commandé une grosse flotte de cuirassés turcs stationnés en Crête, et ai donc eu largement l’occasion de pouvoir juger des sentiments des Crétois. Je n’ai jamais vu un peuple plus amoureux de l’ordre, ni mieux disposé, à condition d’être laissé en paix par les agitateurs.

À Constantinople, lors de mon retour, je fus reçu au mieux par plusieurs représentants des puissances : ils m’honorèrent de décorations pour avoir, disaient-ils, évité une guerre européenne. Seul mon propre pays m’ignora. L’Amirauté britannique alla même jusqu’à me faire savoir que si je ne revenais pas immédiatement en Angleterre, mon nom serait rayé de la liste des officiers. Un officier de haut rang, membre du bureau de l’amirauté, m’écrivit dans ce sens une lettre semi-officielle : « Quittez le service de la Turquie, écrivait-il, ou votre nom sera biffé. ». Profondément blessé d’être traité ainsi, alors que je m’attendais à être encouragé pour avoir maintenu l’honneur de mon pays en agissant comme un officier de la Royal Navy le devait, je lui répondis « Vous pouvez me biffer, et aller au diable »[13] ». Cette lettre fut ensuite, je pense, bien inélégamment utilisée contre moi à la Chambre des Communes… Quoi qu’il en soit, mon nom fut donc biffé de la liste des officiers de la Royal Navy, et le resta pendant plusieurs années[14].

Sa Majesté le Sultan me reçut fort aimablement, je fus promu au rang d’amiral, et me mis au travail en tant qu’officier de la marine turque, chef d’état-major de la Marine Impériale.

En ce qui concerne les épisodes suivants de ma vie en Turquie, il m’est délicat de continuer à les décrire : cela devient plus, comment dire, confidentiel…Je vais essayer de continuer à le faire, tout en restant le plus discret possible et en continuant cependant à susciter l’intérêt des lecteurs.

Il n’est pas difficile de servir les Turcs, à condition de ne pas les offenser dans certains domaines sensibles, et de rester diplomate quand on leur donne des conseils.

En Turquie, mon travail consista à introduire certaines innovations dans le domaine naval : les mêmes que celles qui sont régulièrement introduites dans les marines étrangères, et en particulier la britannique. Je crois avoir eu une action bénéfique dans ce domaine. »

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Augustus Charles Hobart-Hampden » (voir la liste des auteurs), lui-même issu de l'Encyclopædia Britannica, 1911.

- cette énumération qui se veut humoristique n'est peut-être pas loin de la réalité. Arthur Fremantle, dans son journal, raconte qu'en 1863, alors qu'il visite Charleston, il est invité à un bal, mais ne peut s'y rendre faute d'une tenue correcte. La haute société, note-t-il, mène à Charleston une vie brillante, et les articles de luxe apportés par les forceurs de blocus (au détriment des articles de première nécessité et des armes) sont hors de prix…

- sur les précautions que devait prendre les Britanniques pour aider à couvert la Confédération, voir l’article La Grande-Bretagne et la guerre de Sécession

- Charles Priestley ajoute que « l’incognito que voulaient respecter la plupart des capitaines de forceurs de blocus ne facilite pas les recherches historiques. Mais il est sûr que ce n’est pas Hobart qui commandait le forceur de blocus Condor, qui quitta l’embouchure de la Clyde le 16 août 1864 et s’échoua devant les canons amis de Fort Fisher le 1er octobre 1864 en voulant éviter l’épave d’un autre forceur de blocus, le Night Hawk (l’Engoulevent). Le capitaine du Condor (qui devint ultérieurement vice-amiral) était W. N. W. Hewett, de son nom de guerre Samuel Ridge ». Noter au passage les noms d’oiseaux donnés aux navires forceurs de blocus : oiseaux soit diurnes et rapides, soit nocturnes et furtifs…En ce qui concerne le Condor, c'est lors de son échouage que se noya l'espionne confédérée Rose O'Neal Greenhow.

- à la grande fureur de l'amirauté britannique, qui a un candidat à ce poste, qui va multiplier les pressions pour inciter Hobart à se retirer, et finalement, devant son sec refus, le sanctionner en le rayant des cadres. Hobart en parle in extenso dans son livre

- voir l'article de WP english "Haydarpaşa Cemetery"

- voir http://www.gutenberg.org/ebooks/16296

- A.C. Hobart (qui mentionne cependant qu’il a des lettres de recommandation pour le grand Vizir…), dit plusieurs fois être arrivé en Turquie sans aucune arrière-pensée, et ne pas avoir proposé ses services, qui ont selon lui été sollicités. Pourtant la question crétoise est au premier rang de l’actualité depuis en particulier le massacre des Crétois assiégés à Arkadios (9 décembre 1866), qui a soulevé l’indignation en Europe, et les protestations d'hélennophiles célèbres comme Gustave Flourens, Victor Hugo, Giuseppe Garibaldi, Algernon Swinburne, etc. stigmatisent la répression turque

- post-captain : voir la note 9

- selon l'article révolte crétoise de 1866-1869, les noms des navires forceurs de blocus grecs étaient : Arkadion (coulé par les Turcs en 1868), Hydra, Panhellenion, Crète et Enosis ("Unification"). L'incident de l' Enosis eut lieu en décembre 1868

- le 11 décembre 1868 les Turcs assiègent le gouvernement insurrectionnel à Gonia et tuent la plupart de ses membres

- Cette définition du profil du forceur de blocus selon Hobart Pasha mérite d’être reproduite in extenso : "they go for gain (some perhaps for love of enterprise); don't fight unless very hard pressed, and not always then if they are wise; that is what it should be. It is outrageous that adventurous persons not engaged in war should become belligerents, as well as carriers of arms and provisions to an enemy"

- Athènes a donc envoyé sa frégate dans l’intention bien arrêtée de chercher à impressionner – non de déclencher une guerre. Si d’ailleurs le vaisseau de guerre grec est arrivé après le petit vapeur, c’est sans doute qu’en haut lieu on espérait que la frégate turque, ainsi avertie, aurait vidé les lieux… Hobart Pasha compatit d’ailleurs à l’humiliation de son collègue le capitaine de frégate grec, victime de cette manœuvre des politiciens…

- Be damned a en anglais (surtout au XIXe siècle) une signification bien plus grossière que aller au diable

- On peut se demander si cette réprobation officielle des actes de Hobart Pasha par la Grande-Bretagne n'est pas une manœuvre d'intoxication. En effet, Hobart Pasha, en participant à l'écrasement de la révolte crétoise, s'il choquait l'opinion publique en majorité philhellène, était par contre dans le droit fil de la politique britannique de l'époque : éteindre une étincelle dangereusement proche des poudrières locales (Moyen-Orient et Balkans), et rendre service au Sultan, ceci de plus en humiliant la Russie par allié (la Grèce) interposé...

Sources

- Article de Charles Priestley sur americancivilwar.org.uk

- http://www.gutenberg.org/ebooks/16296

Liens externes

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :