Histoire des chemins de fer algériens

L'histoire des chemins de fer algériens commence en 1857 durant la colonisation française de l'Algérie avec la construction de 5 014 km de voies ferrées. Depuis l'indépendance du pays, ce réseau a beaucoup évolué : déclassement de tronçons, construction de nouvelles lignes, doublement de voies, électrification de certains tronçons. Sa longueur est de 4 498 km.

Avant l'indépendance

Pendant la période coloniale, la création du réseau ferroviaire long de 5 014 kilomètres s'est faite en trois étapes principales.

1857-1878

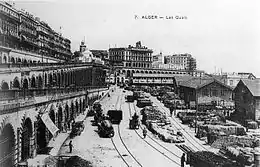

La concrétisation des projets de chemin de fer en Algérie, intervient le [1], par un décret du gouvernement français qui autorise la construction de 1 357 km de voies ferrées dans sa colonie d'Algérie. Le premier chantier débute le , il porte sur la construction de la ligne d'Alger à Blida. Sa gestion est confiée à la société privée dénommée Compagnie des chemins de fer algériens.

Les travaux de construction sont également entrepris pour relier Oran à Saint-Denis-du-Sig ainsi qu'une liaison entre le port de Philippeville (auj. Skikda) et Constantine, mais les problèmes financiers poussent la compagnie à en interrompre les travaux et à développer la ligne d'Alger à Blida, qui sera ouverte le .

Cinq autres compagnies sont créées pour construire les lignes restantes, la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma[2] (BG), la Compagnie de l'Est algérien (EA), la PLM réseau d'Algérie (PLM), la Compagnie de l'Ouest algérien (OA), la Compagnie Franco-Algérienne (CFA).

L'objectif des 1 357 km est atteint et même dépassé, avec des tronçons construits représentant 1 365 km de voie et touchant presque toutes les villes importantes d'Algérie.

1879-1906

Le , une nouvelle campagne d'investissement est lancée à l'échelon national pour renforcer les lignes « d'intérêt général » avec comme objectif d'ajouter 1 747 km au réseau existant. La construction de ces lignes dites « d'intérêt local » est laissée à la charge des investisseurs privés et des collectivités locales. Dans les trente années qui suivent, 2 035 km de lignes chemin de fer s'ajoutent en constituant le réseau ferroviaire algérien.

En 1900, la Compagnie franco-algérienne, endettée, perd sa concession. Le même sort touche la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma en 1905 puis celle de l'Est Algérien en 1908.

1906-1946

À partir du , les réseaux des compagnies en faillite passent sous le contrôle de la Compagnie des Chemins de fer algériens de l'Etat (CFAE). Elle exploite le réseau ferroviaire avec la seule compagnie survivante, la filiale algérienne de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, la PLMA.

Entre 1907 et 1946 une troisième campagne d'investissement ajoute 1 614 km au réseau.

Le , les lignes existantes sont réparties entre les compagnies CFAE et PLMA : ce partage dura jusqu'au , date à laquelle les lignes d'intérêt général des deux compagnies sont nationalisées et rattachées à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). La gestion des lignes algériennes est alors confiée à compter du à l'Office des chemins de fer algériens (OCFA).

À la fin de la Seconde Guerre mondiale le réseau ferroviaire algérien s'étend sur 5 015 km. Le service proposé est identique à celui de la Métropole, supérieur parfois: trains de nuit composés de voitures-lits, trains rapides de jour INOX de style Mistral, diésélisation totale contrairement à la SNCF qui utilise encore de nombreuses locomotives à vapeur.

La transition

Le , l'État français et l'OCFA signent une convention créant la Société nationale des chemins de fer français en Algérie (SNCFA).

Depuis l'indépendance

La Société nationale des chemins de fer français en Algérie devient la Société nationale des chemins de fer algériens (en gardant le même sigle SNCFA) le [3]. Le matériel français est conservé mais, rapidement, des commandes de locomotives et de voitures, provenant des Pays du bloc soviétique, complètent le parc.

En 1975, le révolutionnaire Trans-Maghreb Casablanca-Oran-Alger-Tunis, entièrement composé d'un nouveau matériel INOX construit en France, est mis en service. Mais très rapidement, des problèmes politiques entre les États traversés provoquent sa limitation puis son arrêt définitif dans les années 1980.

Le , à la fin de la concession de l'État français, l'état algérien divise la SNCFA en trois organismes distincts, La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), la société nationale d'études et de réalisations de l'infrastructure ferroviaire (SNERIF) et la société d’ingénierie et de réalisation des infrastructures ferroviaires (SIF).

Un nouveau programme d'investissement permet la réalisation de 203 km de nouvelles lignes, le doublement de 200 km de voie sur la rocade nord et le renouvellement de 1 400 km de voie et ballast.

En 1986, la crise financière poussera à la dissolution de la SNERIF et de la SIF dont les prérogative sont reprises par la SNTF qui changera de statut en 1990 pour devenir un EPIC.

À la fin des années 1990, la SNTF exploite un réseau de 3 500 km, qui atteint 6 300 km en 2022, pour être porté à 12 500 km à l'horizon 2030[4].

Les grandes évolutions du XXIe siècle

En 2005, l'agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) est créée pour gérer un nouveau programme d'investissement public avec l'objectif de porter le réseau à 12 500 km en 2025[5].

En 2010, 315 km de nouvelles voies sont ouvertes (Bordj Bou Arreridj à M'Sila, Ain Touta à M'Sila, nouvelle ligne de Béchar), les lignes de banlieue d'Alger ont été électrifiées.

En 2015, sur un programme de 2 300 km de nouvelles lignes, 1 324 km sont en travaux dont la majeure partie concerne la partie ouest de la boucle des hauts plateaux.

Le , la mise en service du système de télécommunication ferroviaire GSM-R pour la première fois en Afrique, ce système de télécommunication vise à sécuriser les communications sur un réseau autonome entre le centre installé à Alger et les trains ainsi qu'entre les trains et les opérateurs chargés de l'entretien du réseau[6].

Notes et références

- Site Alger-roi, Pierre Morton, Le développement des chemins de fer en Algérie « lire en ligne »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le 13 novembre 2010).

- Site Archives de France, BORA archives privées : 156 AQ 1 à 105 Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma lire en ligne (consulté le 13 novembre 2010).

- Journal officiel de la République Algérienne, Ministère de la reconstruction des travaux publics et des transports : Décret no 63-183 du 16 mai 1963, 28 mai 1963, p. 542 intégral (consulté le 21 novembre 2010)

- « Feu vert pour le réseau ferroviaire, Le rail fend les sables », sur L'Expression, .

- « anesrif.dz/fr/permalink/3036.h… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- http://www.lexpressiondz.com/autres/de_quoi_jme_mele/299844-un-nouveau-systeme-de-telecom-pour-la-sntf.html

Voir aussi

Bibliographie

- Kamel Ben Amor, Les transports ferroviaires au Maghreb, IPEMED, (lire en ligne)

- Louis Hamel, Les chemins de fer algériens: étude historique sur la constitution du réseau. Le classement de 1857, A. Jourdan, 115 p., 1885.

- Pierre Morton, Le développement des chemins de fer en Algérie, dans revue du Cercle généalogique Algérie - Maroc - Tunisie, (intégral).

- Henri Lartilleux, Le chemin de fer en Afrique du Nord, Édition Le Chaix, 1955.