Histoire démographique de la Charente-Maritime

Au cours de ces deux derniers siècles, la Charente-Maritime a franchi en plusieurs étapes des seuils démographiques importants, dont celui symbolique du demi-million d’habitants après 1975. Cependant, cette croissance démographique ne s’est pas faite de manière continue. Ainsi, quatre grandes phases dans l’évolution de la population du département peuvent être décrites depuis le début du XIXe siècle.

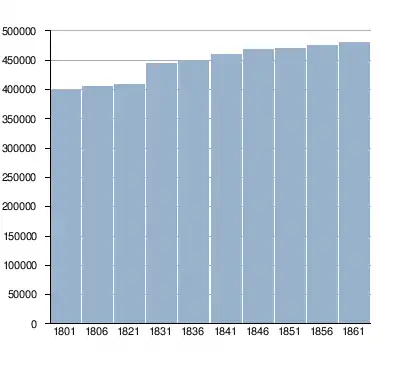

La période 1801–1861 : une période de croissance vigoureuse de la population

Après avoir augmenté de façon soutenue pendant la première moitié du XIXe siècle, qui va du Premier Empire jusqu’au Second Empire, le département atteint un premier pic de population avec 481 060 habitants en 1861. Ce record démographique, jamais enregistré jusque-là, ne sera dépassé qu'un siècle plus tard, c'est-à-dire en 1968, où la Charente-Maritime recensera alors 483 622 habitants. Il situait alors le département au 16e rang national.

Tableau de l'évolution démographique de la Charente-Maritime de 1801 à 1861 : soixante années de croissance ininterrompue

Cependant, comme l'indique le graphique ci-dessous, cette croissance démographique n'a pas été régulière et trois étapes de l’histoire de la population départementale apparaissent dans cette longue période qui va de l’époque napoléonienne jusqu’à la première décennie du Second Empire.

Ainsi trois grandes périodes peuvent être différenciées :

- Période 1801-1815 : stagnation démographique pendant le Premier Empire.

- Période 1815-1848 : vigoureuse croissance de la population, puis ralentissement démographique correspondant aux années de la Restauration et de la Monarchie de Juillet.

- Période 1848-1861 : continuité de la croissance démographique pendant la première décennie du Second Empire.

Une situation générale de marasme économique et social

Dans cette période troublée de l’histoire, le département de la Charente-Inférieure[N 1] connaît une évolution démographique médiocre, sa croissance étant particulièrement faible.

Pendant le Premier Empire, le département entre assez rapidement dans une période de léthargie économique, imposée très tôt par le blocus continental, à la suite du désastre de la flotte française à Trafalgar.

Les difficultés économiques de cette époque, aggravées par les guerres napoléoniennes, font alors apparaître une relative stagnation démographique en Charente-Inférieure.

Les données statistiques sur l’évolution de la population pendant le Premier Empire sont partielles et incomplètes. Ainsi, les recensements de 1811 et de 1816 n’ayant pas eu lieu, il est difficile d’établir une évaluation précise sur la démographie de la fin de cette période. Cependant, il est à peu près certain que le département avait dû enregistrer une baisse notable de sa population, d’une part, à cause des guerres napoléoniennes entraînant une importante mortalité et, d’autre part, en raison d’un solde naturel négatif, imputable à une forte baisse de la natalité pendant les dernières années du Premier Empire.

L'économie tourne au ralenti pendant le Premier Empire où, dans les campagnes charentaises, les activités agricoles végètent. La viticulture stagne car les productions ne peuvent être écoulées vers l’étranger, notamment les eaux de vie de cognac.

Sur la côte, les salines sont en crise tandis que le commerce maritime est en plein marasme paralysant La Rochelle et Tonnay-Charente. Des travaux de fortification sont lancés comme fort Boyard mais ils seront rapidement abandonnés avant la fin de la période napoléonienne.

Des villes peu nombreuses et assoupies

Les villes sont dans l'ensemble petites et peu peuplées. Sept d'entre elles peuvent être identifiées comme telles pendant le Premier Empire. La population urbaine rassemble alors moins d'un habitant sur dix pendant la période napoléonienne. La Charente-Inférieure est alors un département fortement rural.

| Ville | 1806 |

|---|---|

| Rochefort | 14 615 |

| La Rochelle | 14 000 |

| Saintes | 10 300 |

| Saint-Jean-d'Angély | 5 351 |

| Marennes | 4 633 |

| Marans | 3 764 |

| Pons | 3 429 |

L'impact des guerres napoléoniennes

Dans les dernières années du Premier Empire, les villes militaires et littorales ont payé un lourd tribut au blocus continental et aux guerres napoléoniennes et le déclin économique est profond[1]. Sur le littoral, les ports sont fermés au cabotage à cause, cette fois, du blocus maritime imposé par les Anglais[N 2]. Le marasme touche profondément l’ensemble des ports charentais[2].

Quand Napoléon Ier quitte la France, il foule pour la dernière fois le sol national en terre charentaise[N 3]. Mais il laisse un département à l’économie exsangue et aux villes en crise profonde qui, cependant, retrouveront vite la prospérité à l’époque suivante, c’est-à-dire pendant la Seconde Restauration, sous le règne de Louis XVIII.

L'explosion démographique de la Charente-Inférieure dans la période de la Restauration (1815-1830)

Les données du recensement de 1821, qui a eu lieu six années après la fin des hostilités napoléoniennes, montrent que le département s’est à peine accru dans l’intervalle des quinze années qui se sont écoulées entre 1806 et 1821. Cette faible croissance démographique masque en fait des pertes importantes que les naissances nombreuses du début de la Seconde Restauration ont pu masquer lors du retour de la paix.

Une croissance démographique exceptionnelle

Pendant la période de la Restauration, une vigoureuse croissance démographique est enregistrée, elle est surtout le fait des campagnes, mais cet essor profite également aux villes bien qu'il soit de moindre ampleur.

Dès le lendemain de la chute du Premier Empire, il y a eu incontestablement une reprise très forte de la natalité dans les campagnes saintongeaises et aunisiennes. Ce rebond démographique a été stimulé par une reprise économique dès les premières années de la Restauration.

En une dizaine d'années seulement, le département de la Charente-Inférieure s'est accru de 35 772 habitants, soit une croissance annuelle de 3 577 habitants, ce qui est un véritable record démographique, car dans le reste du siècle, le département n'affichera plus de tels scores.

La croissance vigoureuse des campagnes

Cette croissance démographique est imputable en très grande partie aux campagnes qui sont alors très peuplées. Elles commencent à s'enrichir un peu, mais ce sont surtout les régions viticoles de la Saintonge et de l’Aunis qui s'accroissent le plus vigoureusement. De grosses communes rurales retrouvent en effet la prospérité grâce à l’essor de la vigne et à la reprise du négoce des eaux de vie de cognac vers l'Angleterre et l'Europe du Nord. Mais la vigne n'a pas encore atteint le stade de la quasi monoculture.

La population rurale occupe 84,1 % de la population totale du département en 1821. La densité de population rurale y est alors fort élevée.

Le renouveau du littoral

Pendant les années de la Restauration, le littoral est « en convalescence », mais il reprend de plus en plus de la vigueur, même s'il est encore un peu moins attractif que la Saintonge continentale. Il subit en effet les contrecoups du blocus continental, où les activités maritimes rebondissent doucement.

Les marais de Marennes et de Brouage, délaissés pendant le Premier Empire, vont être l'objet d'une énergique reprise en main à partir de 1818[3].

Les marais salants sont concentrés dans trois grandes zones de production : l'île de Ré, l'île d'Oléron et le bassin de la Seudre, où Marennes devient le principal centre d'expédition du sel réputé de première qualité[4]. Pendant la période de la Restauration, les salines constituent encore une richesse mais qui est parvenue à son apogée.

La reprise du commerce maritime s'amorce timidement et profite surtout à La Rochelle, dont le trafic portuaire est de nouveau stimulé par les relations avec les États-Unis pour l'expédition des vins et des eaux de vie, avec les pays de l'Europe du Nord pour l'importation des bois scandinaves et avec l'Angleterre pour l'importation du charbon[5].

Sur le littoral, une nouvelle activité économique naît avec l'apparition des bains de mer à La Rochelle et à Royan.

Frémissement du développement urbain

Durant toute la période de la Restauration, les villes du département qui sont petites et peu nombreuses connaissent des évolutions assez inégales. En 1821, elles regroupent à peine un habitant sur huit.

| Ville | 1821 |

|---|---|

| Rochefort | 12 389 |

| La Rochelle | 12 237 |

| Saintes | 10 274 |

| Saint-Jean-d'Angély | 5 541 |

| Marennes | 4 193 |

| Marans | 3 997 |

| Pons | 3 605 |

En 1821, aucune ville n’atteint les 20 000 habitants dans le département. Seules trois villes ont plus de 10 000 habitants (Rochefort, La Rochelle et Saintes) et elles demeureront aux siècles suivants les trois principales villes de la Charente-Maritime.

À cette époque, et même pendant tout le XIXe siècle, Rochefort est la ville la plus peuplée du département. En 1821, elle est l’une des trois premières villes de Poitou-Charentes, se situant après Poitiers (23 315 habitants) et Angoulême (15 025 habitants).

Le ralentissement démographique de la Charente-Inférieure pendant la Monarchie de Juillet

C'est à partir de la Monarchie de Juillet que l'évolution démographique du département ralentit, sa croissance est certes régulière, mais elle est moins vigoureuse que dans la période précédente.

Ralentissement de la croissance démographique

Pendant cette période, où la poursuite de l'essor économique est pourtant bien réelle, la population du département enregistre une croissance démographique de 22 854 habitants, ce qui correspond à un gain annuel de 1 524 habitants pendant une quinzaine d'années. Cette croissance est deux fois moins élevée que celle observée dans la période de la Seconde Restauration. Il y a donc un ralentissement de la croissance démographique où, au moins, deux raisons peuvent être avancées pour expliquer cette situation.

Tout d'abord, de graves épidémies de choléra frappent régulièrement la population, aussi bien dans les îles que dans les villes ; celles de [6] et de 1834 ont été meurtrières, touchant en particulier les populations de l'île de Ré et de La Rochelle[7]. De mauvaises conditions hygiéniques affectent la démographie du département, bien qu'un système de santé publique commence à se mettre en place. Mais il est vrai que les populations rurales, d'ordinaire méfiantes, résistent encore longtemps aux mesures de prophylaxie préconisées par les pouvoirs publics, en particulier les vaccinations[7].

Ensuite, la Charente-Inférieure commence à être touchée par le phénomène nouveau de l'exode rural, dont une partie de la population sera résorbée par les villes du département. Ce sont les campagnes surpeuplées de la Saintonge méridionale (Haute Saintonge) et du Nord-Est du département qui sont les premières atteintes par ce phénomène démographique qui va vider progressivement les villages de leurs forces vives[8]. S'il est vrai que ce phénomène est faiblement perceptible en Charente-Inférieure, il se met inexorablement en place dès la Monarchie de Juillet, et il touche déjà le département voisin de la Charente[N 4].

Les débuts de l'exode rural et de l'urbanisation du département

Bien que la population du département continue de croître de manière sensible, le ralentissement de cette croissance est nettement perceptible pendant la Monarchie de Juillet et le doit en grande partie au fait tout nouveau de l'exode rural. La population rurale est encore très importante, elle occupe 85 % de la population départementale en 1846.

Dans le même temps, les villes commencent à se développer et à "absorber" la population provenant des campagnes, surtout Rochefort, tandis que La Rochelle et Saintes s'accroissent plus modérément.

| Ville | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 |

|---|---|---|---|---|

| Rochefort | 14 040 | 15 441 | 20 077 | 21 840 |

| La Rochelle | 14 629 | 14 857 | 16 720 | 17 465 |

| Saintes | 10 437 | 9 559 | 9 994 | 11 363 |

| Saint-Jean-d'Angély | 6 031 | 5 915 | 6 107 | 6 484 |

| Marans | 4 041 | 4 557 | 4 713 | 4 897 |

| Pons | 3 726 | 4 294 | 4 543 | 4 661 |

| Marennes | 4 605 | 4 542 | 4 469 | 4 580 |

À la fin de la Monarchie de Juillet, l'urbanisation progresse en Charente-Inférieure, même si, à l'aube des grands bouleversements qui vont se produire pendant la deuxième partie de ce XIXe siècle, le taux de population urbaine est encore faible avec environ 1 personne sur 7 résidant alors dans les villes.

La stagnation démographique de la Charente-Inférieure pendant la Deuxième République (1848-1852)

La très courte période de la Seconde République - 1848-1852 - mérite un commentaire à part puisqu'elle s'inscrit entre deux périodes historiques très marquées de l'histoire du département.

Comme l'indique le tableau ci-dessus, la croissance démographique se maintient en Charente-Inférieure, mais elle continue de ralentir nettement à l'instar de ce qui a pu être observé pendant la Monarchie de Juillet. En fait, plutôt que de ralentissement démographique qui caractérise cette période très courte de l'histoire, il s'agit plutôt d'une véritable stagnation démographique. Le département ne s'accroit que de 1 889 habitants entre 1846 et 1851, soit une croissance moyenne de 378 habitants par an, ce qui correspond à son plus faible accroissement démographique depuis le début du XIXe siècle.

La Charente-Inférieure demeure un département très fortement rural au milieu du XIXe siècle. En 1851, la population rurale est de 82,8 % alors qu’elle est de 74,5 % en France[9].

Cependant, les campagnes sont touchées par l’exode rural, phénomène social amorcé au début de la Monarchie de Juillet. Elles continuent de se vider progressivement de leurs jeunes contingents qui viennent alors grossir les villes dont la population continue d’augmenter pendant la très courte période de la Deuxième République. Mais cet exode rural a fini par atteindre plus précocement le département voisin de la Charente qui parvient alors à son maximum démographique en 1851 et qui, par la suite, perdra inexorablement de la population pendant tout le reste du XIXe siècle.

La population urbaine est encore faiblement représentée dans le département puisque sa proportion n'entre que pour 17,2 % de la population départementale en 1851. Elle concerne tout au plus une quinzaine de villes et de gros bourgs dont deux ont plus de 10 000 habitants et une a plus de 20 000 habitants. Cependant, elle continue sa croissance quasi inexorablement et tend à s'accélérer en raison de la poussée de plus en plus massive de l'exode rural dont les effets migratoires sont encore intra-départementaux.

| Ville | 1851 |

|---|---|

| Rochefort | 24 330 |

| La Rochelle | 16 507 |

| Saintes | 11 569 |

| Saint-Jean-d'Angély | 6 413 |

| Pons | 4 765 |

| Marans | 4 670 |

| Marennes | 4 589 |

| Tonnay-Charente | 3 538 |

| Royan | 3 329 |

Les villes, petites et grandes, sont globalement attractives pendant la Deuxième République et connaissent des transformations de leur cadre urbain en parachevant souvent des travaux d’urbanisme qui avaient été lancés pendant la Monarchie de Juillet.

Si la Deuxième République se caractérise par une véritable stagnation démographique en Charente-Inférieure, le Second Empire qui succède à la courte période républicaine va apporter un « âge d’or » suscitant à la fois une nouvelle poussée démographique et une grande période de prospérité économique aussi bien dans les campagnes que dans les villes.

La reprise d'une croissance démographique dynamique de la Charente-Inférieure pendant la première décennie du Second Empire (1852-1861)

C’est dans cette période très prospère pour le département, qui correspond à la période fastueuse du Second Empire, que la Charente-Inférieure enregistre son premier maximum démographique, avec une population totale de 481 060 habitants en 1861.

Les ressorts de ce dynamisme démographique

Globalement, le département enregistre une croissance de la population, s'accroissant de 11 068 habitants entre 1851 et 1861, soit un gain annuel de 1 107 habitants, ce qui est nettement plus important que dans la période précédente.

Cette croissance démographique repart nettement pendant la première décennie du Second Empire. De 1851 à 1856, elle enregistre un net rebond, affichant une croissance de 5 836 habitants, puis entre 1856 et 1861, cette croissance s'accélère avec un gain de 6 232 habitants. L'origine de cet essor démographique, qui va s'amplifiant, s'explique par un courant migratoire positif où le département attire de nouvelles populations, à la fois grâce à l'essor remarquable de la vigne et à l'attractivité des principales villes de la Charente-Inférieure.

Ce maximum démographique est l'aboutissement d'un demi-siècle de croissance très régulière, même si la tendance dans les deux dernières décennies est caractérisée par un réel ralentissement. Ainsi, dans la période 1831-1861, une analyse détaillée des données démographiques indique que le département enregistre à la fois un solde naturel et un solde migratoire largement positifs :

| Variation de la population | Solde naturel | Solde migratoire | |

|---|---|---|---|

| Période 1831-1861 | + 35 700 hab. | + 21 400 hab. | + 14 300 hab. |

À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le département entre dans une période de grands bouleversements, qui affectent aussi bien les campagnes que les villes.

L'évolution des villes

L’accroissement des richesses économiques, stimulé par la modernisation des modes de transport (voies d'eau, voies ferrées), a aussi bénéficié aux villes qui, en 1861, concentrent 1/5e de la population départementale.

| Ville | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 |

|---|---|---|---|---|

| Rochefort | 21 840 | 24 330 | 28 998 | 30 212 |

| La Rochelle | 17 465 | 16 507 | 16 175 | 18 904 |

| Saintes | 11 363 | 11 569 | 11 927 | 10 962 |

| Saint-Jean-d'Angély | 6 484 | 6 413 | 6 203 | 6 392 |

| Pons | 4 661 | 4 765 | 4 757 | 4 894 |

| Marans | 4 897 | 4 670 | 4 586 | 4 510 |

| Marennes | 4 580 | 4 589 | 4 508 | 4 455 |

| Royan | 3 110 | 3 329 | 3 560 | 4 005 |

| Tonnay-Charente | 3 304 | 3 538 | 3 699 | 3 703 |

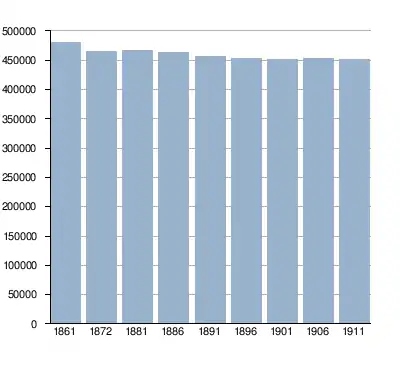

La période 1861-1911 : Un demi-siècle de crise démographique

À partir de 1861, année qui marque l'apogée démographique de la Charente-Inférieure et qui a eu lieu pendant le milieu du Second Empire, s’amorce un lent mouvement de décroissance démographique avec un léger répit dans la période 1872-1881. Cette baisse inexorable de la population commence à atteindre, en premier lieu, les campagnes surpeuplées de la Saintonge, région géographique comprenant les arrondissements de Jonzac, Saint-Jean-d’Angély et Saintes, et les îles charentaises, notamment l'île de Ré.

Tableau de l'évolution démographique de la Charente-Inférieure de 1861 à 1911 : un demi-siècle de déclin démographique

Pendant ce demi-siècle de décroissance de la population, le département enregistre deux étapes dans son déclin démographique.

- La période 1861-1881 : début du déclin démographique du milieu du Second Empire jusqu'à la fin de la première décennie de la Troisième République. Cette période est notamment marquée par la guerre franco-prusse de 1870-71 et la crise du phylloxéra dès 1875.

- La période 1881-1911 : accélération du déclin démographique pendant la Troisième République jusqu'à la première décennie du XXe siècle. Cette période est caractérisée à la fois par les mutations profondes du monde rural et l'essor de l'urbanisation du département.

La période 1861-1881 : Les débuts du déclin démographique

Le mouvement de dépopulation de la Charente-Inférieure qui commence dans cette période charnière entre le milieu du Second Empire et le début de la Troisième République est imputable à trois faits historiques majeurs :

- Tout d'abord, le mouvement de l’exode rural, qui a commencé bien avant la crise du phylloxéra, s'enracine inexorablement.

- Ensuite, les conséquences de la guerre franco-prussienne de 1870 ont exercé un impact très négatif sur la démographie départementale.

- Enfin, la crise du phylloxéra a ruiné de nombreux petits paysans, propriétaires de leurs vignes, et les a contraints massivement à l'émigration au début des années 1880.

Cependant, un répit est observé dans la décennie des années 1870 où la population départementale tend vers une très légère et inattendue reprise démographique.

La guerre franco-prussienne de 1870 a constitué un événement retentissant en Charente-Inférieure, entamant sévèrement la démographie du département qui, entre 1866 et 1872, enregistre une chute de population de 13 876 habitants.

Le mouvement de dépopulation qui s'ensuivra beaucoup plus tard aurait pu être plus limité si la guerre franco-prusse n'avait eu lieu, car le solde naturel est resté assez élevé en raison d'un taux de natalité encore dynamique. D'ailleurs, cette vitalité démographique se vérifie par un arrêt de la chute démographique entre 1872 et 1881, où dans cette décennie, une très légère croissance est constatée avec un gain de 763 habitants.

La mutation urbaine des principales villes du département

Les villes commencent réellement leur mutation urbaine à cette époque, principalement trois d'entre elles, La Rochelle, Saintes et Royan, tandis que Rochefort entre en récession depuis la fermeture de la Corderie royale en 1867 et la réduction des activités de son arsenal maritime.

| Ville | 1861 | 1872 | 1881 |

|---|---|---|---|

| Rochefort | 30 212 | 28 299 | 27 854 |

| La Rochelle | 18 904 | 19 506 | 22 464 |

| Saintes | 10 962 | 12 347 | 15 763 |

| Saint-Jean-d'Angély | 6 392 | 6 812 | 7 279 |

| Royan | 4 005 | 4 685 | 5 445 |

| Marennes | 4 455 | 4 495 | 4 945 |

| Pons | 4 894 | 4 738 | 4 895 |

| Marans | 4 510 | 4 284 | 4 736 |

| Tonnay-Charente | 3 703 | 3 872 | 3 904 |

Une personne sur quatre vit dans les villes en 1881

Ce développement urbain va contribuer à freiner le mouvement de l'exode rural enclenché depuis les années 1860 et à stabiliser en partie la population du département jusqu'au seuil des années 1880.

De 1872 à 1881, le taux de population urbaine passe de 23,6 % à 24,8 %, ce qui fait que désormais un habitant sur quatre vit dans l'une des quinze villes du département. Ce qui est encore peu, mais l'urbanisation va s'accélérer dans les principales villes à partir de la décennie suivante, bien qu'elles ne pourront absorber les populations issues de l'exode rural qui deviendra massif à partir des années 1880, étant amplifié cette fois par la grave crise du phylloxéra.

La période 1881-1911 : La poursuite du déclin démographique

À partir des années 1880, l’exode rural s’est fortement accéléré et, ce, pendant une trentaine d’années, où, de 1881 à 1911, le département perd 15 372 habitants. La Charente-Inférieure devient dès lors un département d'émigration, situation démographique nouvelle qui touche l'ensemble des départements du Centre-Ouest.

Pourtant, l'économie agricole va connaître de profondes mutations et les principales villes du département devenir de véritables pôles d'attraction et des points d'ancrage pour fixer les populations rurales à la recherche d'un emploi.

La crise du monde rural

Dans cette longue période où d'importants changements vont s'opérer, quelquefois dans la douleur, les graves répercussions de la crise du phylloxéra qui ravagea le vignoble charentais à partir de 1875 se sont fait durablement ressentir. Une véritable crise économique et sociale a alors secoué le monde rural et les petites villes viticoles. C’est alors que les campagnes se sont vidées inexorablement de leurs habitants et nombre de villages ont perdu plus du quart à un tiers de leur population. Ce qui est considérable.

Les chiffres sont particulièrement parlants. Dès 1872, la population rurale a cessé de progresser et a commencé à diminuer très fortement à partir de 1881 comme le montre le tableau suivant. Ainsi, de 1872 à 1911, la Charente-Inférieure enregistre un départ record de près de 50 000 ruraux, plus précisément, ce sont 49 667 habitants qui ont quitté les campagnes d'Aunis et de Saintonge.

| Commune | 1872 | 1881 | 1891 | 1911 |

|---|---|---|---|---|

| Population rurale | 355 633 | 350 713 | 325 653 | 305 966 |

| Proportion des ruraux en Charente-Inférieure | 76,4 % | 75,2 % | 71,4 % | 67,8 % |

Alors qu'en 1872 la proportion des ruraux était écrasante avec plus des trois-quarts de la population totale, celle-ci s'est beaucoup amenuisée à la veille de la Première Guerre mondiale tout en demeurant largement majoritaire avec une proportion correspondant à un peu plus des deux-tiers de la population départementale[9].

Cette baisse démographique de la population rurale est visible dans toutes les communes rurales de la Charente-Inférieure et rares sont les villages et les hameaux qui ont été épargnés par cet exode agricole d'une ampleur jamais égalée jusque là.

La poursuite du développement urbain

À la veille de la Grande guerre, l'urbanisation du département s'est accélérée puisque près du tiers de la population vit dans une quinzaine de villes en Charente-Inférieure. Le taux de population urbaine qui n'était que de 23,6 % en 1872 est passé à 32,2 % en 1911.

| Année | 1872 | 1881 | 1891 | 1911 |

|---|---|---|---|---|

| Population urbaine | 110 020 hab. | 115 703 hab. | 130 549 hab. | 145 078 hab. |

| Taux urbain | 23,6 % | 24,8 % | 28,6 % | 32,2 % |

De 1872 à 1911, l'évolution urbaine s'est faite très régulièrement et a même eu tendance à s'accélérer au tournant du XXe siècle avec une croissance démographique de 35 058 habitants (soit + 31,9 %) alors que, dans cette même période, le département perdait 14 609 habitants. Il est clair que la croissance des villes de la Charente-Inférieure a pu juguler en grande partie la forte émigration de population qui a touché le département en limitant partiellement les conséquences négatives de l'exode rural.

Dans la région Poitou-Charentes, la Charente-Inférieure se distingue par un taux de population urbaine nettement plus élevé que celui de la région, étant respectivement de 32,2 % et 24,3 % en 1911[10].

Les villes de la Charente-Inférieure figurent effectivement parmi les plus dynamiques de la région ; sur les six villes de plus de 20 000 habitants en 1911, trois appartiennent au département.

En 1911, la Charente-Inférieure dispose de trois villes de plus de 20 000 habitants et deux de plus de 5 000 habitants, le reste de l'armature urbaine étant constitué de petites villes ayant peu évolué.

| Ville | 1881 | 1891 | 1901 | 1911 |

|---|---|---|---|---|

| La Rochelle | 22 464 | 26 808 | 31 559 | 36 371 |

| Rochefort | 27 854 | 33 334 | 36 458 | 35 019 |

| Saintes | 15 763 | 18 641 | 18 219 | 20 802 |

| Royan | 5 445 | 7 247 | 8 374 | 9 330 |

| Saint-Jean-d'Angély | 7 279 | 7 297 | 7 041 | 7 060 |

| Tonnay-Charente | 3 904 | 4 249 | 4 696 | 4 911 |

| Pons | 4 895 | 4 615 | 4 772 | 4 549 |

| Marennes | 4 945 | 5 415 | 6 459 | 4 519 |

| Marans | 4 736 | 4 609 | 4 387 | 4 427 |

Le tableau ci-dessus montre qu'au début du XXe siècle, la hiérarchie urbaine de la Charente-Inférieure a subi quelque modification intéressante.

En tout premier lieu, une forme de bipolarisation se met en place avec La Rochelle, maintenant première ville du département, et Rochefort.

Saintes demeure le centre urbain principal de la Saintonge et s'affirme plus que jamais comme la troisième ville de la Charente-Inférieure.

Enfin, entre les trois premières villes du département et le reste du réseau urbain, l'écart n'a fait que de se creuser. En effet, dans cette armature urbaine, l'étage suivant est représenté par deux villes de plus de 5 000 habitants qui sont Royan et Saint-Jean-d'Angély.

Par contre, toutes les autres villes du département se caractérisent par une véritable stagnation démographique.

Pendant tout le XIXe siècle, le fossé entre les petites villes et les trois plus grandes s'est continuellement élargi et cette tendance se poursuivra pendant tout le reste du XXe siècle, hormis Royan qui constitue une exception urbaine dans le département.

Un demi-siècle d'essor urbain

La baisse démographique du département a été résorbée en partie par l’essor des villes, surtout des quatre villes principales qui, de 1861 à 1911, se sont considérablement développées.

| Ville | 1861 | 1891 | 1911 |

|---|---|---|---|

| La Rochelle | 18 904 | 26 808 | 36 371 |

| Rochefort | 30 212 | 33 334 | 35 019 |

| Saintes | 10 962 | 18 641 | 20 802 |

| Royan | 4 005 | 7 247 | 9 330 |

Pendant un demi-siècle, La Rochelle, Saintes et Royan ont plus que doublé leur population, tandis que Rochefort a atteint son maximum démographique avec 36 694 habitants en 1906. La population urbaine est donc passée d’un cinquième de la population départementale au début du Second Empire (20 % en 1856) à un tiers à la veille de la Première Guerre mondiale (32,2 % en 1911).

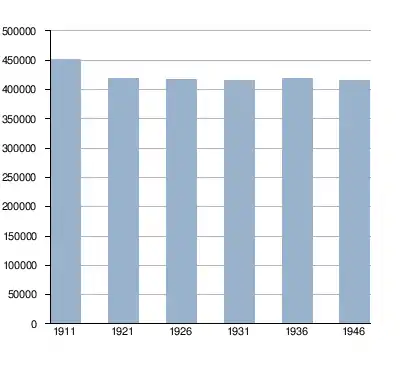

La période 1911-1946 : l'hécatombe de 1914-1918 et la stagnation démographique de l'entre-deux-guerres

Dans cette période historique marquée par deux guerres, le département enregistre deux chiffres records peu enviables.

Tout d'abord, une perte démographique sans précédent est constatée après la Première Guerre mondiale où la Charente-Inférieure a perdu plus de 7,3 % de sa population, baisse démographique qui a surtout affecté les jeunes générations. C'est ce qu'un auteur régionaliste nomme l'« hécatombe de 1914-1918 »[11].

Ensuite, en 1931, le département enregistre son plus bas niveau de population de tout le XXe siècle où, avec 415 249 habitants, la densité de population chute à 60 hab./km2. C'est pendant la période de l'entre-deux-guerres que le département se relève difficilement des conséquences du premier conflit mondial et demeure confronté au problème chronique de l'exode rural.

Tableau de l'évolution démographique de la Charente-Inférieure de 1911 à 1946 :

Comme le montre le graphique ci-dessous, deux périodes nettement distinctes caractérisent la situation démographique de la Charente-Inférieure dans l'Entre-deux-Guerres.

- Tout d'abord, les conséquences désastreuses provoquées par la Première Guerre mondiale ont été durement ressenties dans le département malgré son éloignement des fronts du conflit. Les pertes humaines ont été considérables.

- Ensuite, les effets dramatiques de cette hécatombe ont entamé sérieusement la vitalité de la démographie départementale où la natalité est constamment demeurée inférieure à la mortalité pendant l'Entre-deux-Guerres. La légère reprise démographique constatée avant le Second conflit mondial a été de courte durée, et ce dernier aura été moins lourd en pertes humaines mais beaucoup plus dévastateur sur le plan matériel.

L'hécatombe de la Première Guerre mondiale

L'essor économique et urbain d'avant guerre a été brusquement stoppé par les évènements terribles de la Première Guerre mondiale, dont les répercussions sur la démographie du département ont été extrêmement préjudiciables.

Les conséquences catastrophiques de la Guerre 1914-1918

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Charente-Inférieure enregistre une baisse démographique considérable - la plus forte enregistrée jusqu’à cette date -, passant de 451 044 habitants en 1911 à 418 310 en 1921, soit une décroissance de 37 734 habitants.

Cette baisse fait apparaître un excédent des décès de 19 781 habitants dû au seul effet de la guerre[8]. Ces pertes humaines sont gravées sur les Monuments aux morts élevés au cœur de chaque village et de chaque ville à partir du début des années 1920.

La disparition des jeunes générations entraîne une forte augmentation du taux de mortalité dans l'entre-deux-guerres, accélérant le processus du vieillissement de la population, avec pour conséquences le manque de renouvellement de la population, la baisse des mariages et la dénatalité : les naissances demeurent constamment inférieures aux décès. Dans la période 1921-1936, l'excédent cumulé des décès sur les naissances est de 1 539 dont plus de la moitié (775) entre 1931 et 1936[12].

L'exode rural ne faiblit pas au lendemain du premier conflit mondial : de 1911 à 1921, le département enregistre un solde migratoire négatif de 15 870 habitants[12].

Ce manque de vitalité démographique se retrouve également dans les villes, surtout les petites villes qui auront beaucoup de difficultés à surmonter le désastre de la Grande Guerre.

Le lourd tribut des villes de garnisons à la Grande Guerre

Si les villes comme les campagnes ont été durement touchées par le conflit, ce sont surtout les villes qui abritaient d'importantes casernes militaires comme Rochefort, Saintes, Saint-Jean-d'Angély, Marennes, Le Château-d'Oléron qui ont enregistré les plus fortes baisses de population à la fin des hostilités. Fait peu connu de l'histoire, parmi les dix premières villes de Poitou-Charentes à avoir perdu le plus grand nombre d'habitants entre 1911 et 1921, six proviennent de la Charente-Inférieure. En , tous ces régiments et les jeunes qui y sont incorporés sont mobilisés et partent au front mais, après l'armistice du , des milliers d'hommes ne reviennent pas, les statistiques démographiques dans le tableau ci-dessous parlent d'elles-mêmes.

| Ville | 1911 | 1921 | Variation absolue | Variation relative |

|---|---|---|---|---|

| La Rochelle | 36 371 | 39 770 | +3 399 | + 9,3 %. |

| Rochefort | 35 019 | 29 473 | -5 546 | - 15,8 %. |

| Saintes | 20 802 | 19 152 | -1 650 | - 7,9 %. |

| Royan | 9 330 | 10 242 | + 912 | + 9,8 %. |

| Saint-Jean-d'Angély | 7 060 | 6 541 | - 519 | - 7,4 %. |

| Tonnay-Charente | 4 911 | 4 529 | - 382 | - 7,8 %. |

| Pons | 4 549 | 4 368 | - 181 | - 4 %. |

| Marennes | 4 519 | 3 900 | - 619 | - 13,7 %. |

| Marans | 4 427 | 3 828 | - 599 | - 13,5 %. |

Selon le tableau ci-dessus, presque toutes les villes de la Charente-Inférieure ont perdu de la population entre 1911 et 1921. Dans cette décennie, la population urbaine a perdu 10 763 habitants dont la moitié par la seule ville militaire de Rochefort.

Les effets démographiques sur les villes les plus touchées par les pertes humaines seront particulièrement catastrophiques dans les deux décennies suivantes. En effet, en 1936, hormis Saintes, toutes les autres villes ne retrouveront pas ou ne dépasseront pas leur chiffre de population d'avant-guerre.

Dans l'entre-deux-guerres, le département entre dans une période de stagnation démographique qui durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.

La stagnation démographique de l'Entre-deux-Guerres

Dans la période de l’Entre-deux-Guerres, la démographie du département est caractérisée par une relative stagnation démographique, qui s’explique à la fois par un léger fléchissement de l’exode rural et par le retour d'un solde migratoire positif. C’est dans cette période que le département enregistre d’ailleurs son plus bas niveau de population de tout le XXe siècle où, en 1931, il ne compte plus que 415 249 habitants.

Évolution démographique de la Charente-Inférieure de 1921 à 1936 :

Une stagnation démographique favorisée par un retour du solde migratoire positif

L'apport de 9 200 habitants venant principalement de la Vendée[8] et relevant quelque peu le taux de migration permet de stabiliser la population de la Charente-Inférieure dans l'Entre-deux-Guerres.

D'ailleurs, grâce à cet excédent migratoire, la population du département repart doucement à la hausse jugulant un taux de mortalité élevé, puisque de 1931 à 1936, la Charente-Inférieure voit sa population croitre de 3 772 habitants. Cette légère croissance démographique lui permet de rattraper son niveau de population de 1921 et même de le dépasser mais pas celui d'avant la guerre.

Ce retour au solde migratoire positif signale un ralentissement certain de l'exode rural qui n'est certes pas stoppé mais qui se poursuit avec une moindre ampleur.

Une évolution urbaine modérée

Dans l’Entre-deux-guerres, l’évolution urbaine se maintient dans le département à un rythme modéré, la population urbaine passant de 32,2 % en 1921 à 36,3 % en 1936. Cependant, l’évolution des villes est contrastée.

| Année | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 |

|---|---|---|---|---|

| Population urbaine | 134 315 | 137 013 | 139 504 | 152 063 |

| Taux urbain | 32,2 % | 32,8 % | 33,6 % | 36,3 % |

De 1921 à 1936, le taux de population urbaine a légèrement augmenté pendant que la population départementale a continué de baisser. C'est surtout dans la période 1931-1936 que la population urbaine s'accélère et devient supérieure à ce qu'elle était en 1911.

Les villes principales du département redeviennent attractives à la veille de la Seconde Guerre mondiale et, dans le classement régional, la Rochelle devient la ville la plus peuplée de la région.

Dans cette période à la démographie atone, seules les villes principales du département retrouvent un certain dynamisme urbain puisque trois d'entre elles (La Rochelle, Saintes et Royan) affichent une population supérieure en 1936 à celle relevée en 1911 alors que, dans l'ensemble, les petites villes sont en déclin.

| Ville | 1921 | 1936 |

|---|---|---|

| La Rochelle | 39 770 | 47 737 |

| Rochefort | 29 473 | 29 482 |

| Saintes | 19 152 | 21 160 |

| Royan | 10 242 | 12 192 |

Les conséquences démographiques de la Seconde Guerre mondiale

Avant que n’éclate la Seconde Guerre mondiale, la Charente-Inférieure avait recommencé à gagner de nouveaux habitants, passant à 419 021 habitants en 1936. De plus, cette reprise démographique était tirée par les cinq premières villes du département qui enregistraient alors toutes des gains notables de population et laissaient augurer un nouveau dynamisme pour le département. La dernière guerre brisa momentanément cet élan.

À la fin de ce conflit, beaucoup moins meurtrier que le précédent mais plus dévastateur, la Charente-Inférieure qui devient Charente-Maritime enregistre une nouvelle baisse démographique. Le département compte alors 416 187 habitants en 1946. C’est son plus bas niveau démographique depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Là encore, les villes ont payé un lourd tribut à la guerre, cette fois surtout sur le plan matériel, mais la baisse démographique a été somme toute moins sévère par rapport au précédent conflit, la Charente-Maritime ayant perdu 2 834 habitants entre 1936 et 1946. Hormis Royan qui perd plus de la moitié de sa population au lendemain de la dernière guerre.

| Ville | 1936 | 1946 | Variation démographique |

|---|---|---|---|

| La Rochelle | 47 737 | 48 923 | + 1 186 |

| Rochefort | 29 482 | 29 472 | - 10 |

| Saintes | 21 160 | 23 441 | + 2 281 |

| Saint-Jean-d'Angély | 6 728 | 7 280 | + 552 |

| Royan | 12 192 | 6 649 | - 5 543 |

Malgré les séquelles matérielles assez lourdes laissées par la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences dramatiques sur le plan humain, le département s'est relevé avec une vitalité exceptionnelle dans les années d'après-guerre.

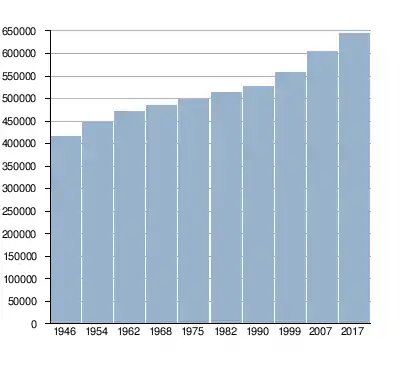

Le renouveau démographique de la période contemporaine

C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la population a recommencé à augmenter en Charente-Maritime et que le département a enregistré de nouveaux records démographiques, dont celui de dépasser le cap symbolique du demi million d’habitants après 1975.

L'évolution démographique contemporaine qui commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale fait apparaître plus d'un demi-siècle de croissance ininterrompue comme le montre le graphique ci-dessous.

Tableau de l'évolution démographique de la Charente-Maritime de 1946 à 2017 : plus d'un demi-siècle de croissance ininterrompue

Depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux premières années du XXIe siècle, trois périodes distinctes caractérisent ce renouveau démographique assez remarquable et soutenu en Charente-Maritime.

1946-1962 : la période de la reconstruction

Dynamisé par l’essor économique d’après-guerre, et fortement appuyé par les villes et le littoral alors en plein renouveau, le département de la Charente-Maritime a connu une forte augmentation de sa population, entre 1946 et 1962, gagnant en moins de 15 années plus de 54 000 habitants.

La densité de population du département qui avait chuté à 61 hab./km2 en 1946 passe à 69 hab./km2 en 1962. Le département est alors encore profondément rural, le taux de population urbaine est faible mais il s’accroît rapidement, passant de 38,4 % en 1946 à 44,5 % en 1962.

Cette croissance démographique a touché autant les campagnes que les villes. Mais dans cette période, les villes ont enregistré des croissances importantes, surtout La Rochelle et Royan, un peu moins Saintes, tandis que Rochefort est entrée dans une période difficile de mutation urbaine due aux problèmes de restructuration de l’armée. Les petites villes sont également en voie de modernisation et participent également à cet effort de reconstruction.

Ce qui caractérise fortement cette période, c'est le phénomène d'une urbanisation rapide qui touche en premier lieu les quatre premières villes du département qui sont La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan mais également quelques petites villes en pleine expansion urbaine comme Saint-Jean-d'Angély, Tonnay-Charente, Surgères. Ces villes voient alors s'ériger progressivement des constructions modernes, caractérisées par des immeubles de type tour et barre, qui sont établies en périphérie des cœurs urbains et qui reçoivent l'appellation générique de cités.

C'est également dans cette période de forte croissance urbaine que les principales villes commencent à déborder de leurs limites territoriales et à former des banlieues résidentielles et industrielles. C'est ce qui est notamment le cas de La Rochelle qui finit par toucher les villes voisines de Lagord au nord et surtout d'Aytré au sud. Il en est de même pour Rochefort et Tonnay-Charente qui forment une seule et même agglomération ainsi que Royan avec Saint-Georges-de-Didonne où est en gestation la future conurbation touristique des bords de la rive droite de la Gironde. Les villes deviennent dès lors dévoreuses d'espaces et leur étalement urbain va s'accélérer dans les décennies suivantes.

1962-1982 : le département franchit le cap du demi-million d’habitants

Dans cette période de renouveau démographique qui se poursuit entre 1962 et 1982, la Charente-Maritime passe par une croissance plus modérée, tout en étant régulière.

Le solde migratoire devient nettement négatif jusqu’en 1975 et le solde naturel commence à fortement baisser. C’est dans cette période charnière de la démographie actuelle du département que le solde migratoire redevient franchement positif. À partir de 1975, la Charente-Maritime fait partie des départements les plus attractifs de France.

C’est en 1982 que la Charente-Maritime a franchi officiellement et pour la première fois de son histoire démographique, le cap du demi million d’habitants, atteignant à cette date 513 220 habitants. La densité de population s’établit alors à 75 hab./km2 et le clivage entre les arrondissements littoraux et les arrondissements de l’intérieur du département commence à s’accentuer de plus en plus.

C’est également dans cette période que beaucoup de villes atteignent leur maximum démographique « intra muros » et que commence à se développer le phénomène de la rurbanisation. C’est en 1968 que la population urbaine de la Charente-Maritime atteint la barre des 50 %.

En 1975, La Rochelle forme une agglomération urbaine qui, pour la première fois, franchit le cap des 100 000 habitants, atteignant alors 100 649 habitants et se classant au troisième rang régional après Angoulême et Poitiers.

1990–2007 : un département en pleine mutation

De profondes mutations ont touché le département depuis les quinze dernières années.

Tout d'abord, la croissance démographique s’est fortement accélérée depuis 1990, passant de 527 146 habitants en 1990 à 557 024 en 1999 et à 605 410 en 2007.

Cet essor démographique est du au solde migratoire qui compense largement un solde naturel légèrement négatif.

Le vieillissement de la population est un phénomène qui s’est accentué depuis les années 1990, où le littoral s’est transformé progressivement en une grande zone de villégiature pour les retraités.

Si la côte charentaise est devenue fortement attractive, l’accroissement démographique a également profité aux villes et aux campagnes et, aujourd’hui, trois habitants sur cinq résident dans une unité urbaine.

Le département recense en 2007 18 villes de plus de 5 000 habitants, contre seulement 5 en 1946. Entre ces deux dates, le nombre de communes de plus de 5 000 habitants a donc plus que triplé et concerne aujourd’hui largement plus du tiers de la population départementale (38,5 % en 2006).

Ce phénomène de concentration de la population dans les communes les plus peuplées s’accentue de recensement en recensement et les principales aires urbaines tendent à se joindre.

Tout d’abord, La Rochelle et Rochefort forment maintenant un bipôle urbain qui regroupe plus de 200 000 habitants, soit le tiers de la population totale du département. C’est la deuxième zone urbaine de Poitou-Charentes, après l’axe Poitiers-Châtellerault.

Un second axe interurbain est en train de se former depuis les années 1980. Cet espace géographique en pleine mutation qui relie Saintes à Royan et Saujon rassemble plus de 120 000 habitants. Il constitue dorénavant le cinquième pôle interurbain de Poitou-Charentes.

Les petites villes sont devenues à leur tour attractives, autant celles qui sont situées sur le littoral que les villes de l’intérieur. Ce sont des pôles d’attraction urbaine correctement équipés et qui exercent leur influence bien au-delà des limites de leur seul canton.

Depuis le début du nouveau siècle, le sud du département connaît un renouveau démographique grâce à la proximité de Bordeaux, grande métropole du Sud-Ouest, dont l'aire urbaine déborde maintenant en Charente-Maritime.

Notes

- Ancien nom donné à l'actuelle Charente-Maritime jusqu'en 1941.

- Le blocus continental prend fin en 1810.

- Le 15 juillet 1815, Napoléon Ier quitte l'île d'Aix.

- Le département de la Charente est le premier des départements de la région Poitou-Charentes à avoir été frappé par l'exode rural et à enregistrer une première baisse de sa population dès le milieu du XIXe siècle, pendant la Deuxième République. Ce département connaîtra d'ailleurs son maximum démographique en 1851, chiffre qu'il n'a du reste jamais dépassé depuis.

Sources

Références

- De Vaux de Foletier, p. 154

- De Vaux-de-Foletier, p.157

- Delayant 1872, p. 359

- Gautier 2004, p. 208

- De Vaux-de-Foletier 2000, p. 164

- Delayant 1872, p. 365

- Claverie 1999, p. 13

- Béteille et Soumagne 1987, p. 34

- Luc 1981, p. 370

- Combes 2001, p. 415

- Julien-Labruyère 1980, p. 304

- Luc 1981, p. 406

- Chiffre de population légale de l'INSEE [PDF]

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Roger Béteille et Jean Soumagne, La Charente-Maritime aujourd'hui : milieu, économie, aménagement, Jonzac, Publications de l'Université francophone d'été, .

- Gérard Blier, Histoire des transports en Charente-Maritime, Paris, Le Croît vif, coll. « documentaires », , 252 p. (ISBN 2-907967-80-0).

- Jean-Marie Cassagne et Mariola Korsak, Origine des noms de villes et villages : Charente-Maritime, Bordessoules, (ISBN 2-913471-65-X).

- Agnès Claverie, La Vie d'autrefois en Charente-Maritime, Bordeaux, éditions Sud-Ouest, , 189 p. (ISBN 2-87901-296-1).

- Jean Combes (dir.), Histoire du Poitou et des Pays charentais : Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Clermont-Ferrand, éditions Gérard Tisserand, , 334 p. (ISBN 2-84494-084-6, lire en ligne)

- Jean Combes et Jacques Daury, Guide des départements : La Charente-Maritime, Tours, éditions du terroir, (ISBN 2-903283-25-9 (édité erroné)).

- Jean Combes (dir.) et Michel Luc (dir.), La Charente de la Préhistoire à nos jours (ouvrage collectif), St-Jean-d'Y, Imprimerie Bordessoules, coll. « L'histoire par les documents », , 429 p. (ISBN 2-903504-21-0, BNF 34901024, présentation en ligne)

- Léopold Delayant, Histoire du département de la Charente-Inférieure, La Rochelle, H. Petit, libraire-éditeur, .

- J. M. Deveau, Histoire de l'Aunis et de la Saintonge, P.U.F., coll. « Que sais-je ? » (no 1553), .

- A. Dumazet, Voyage en France, 15e série, Charentes et plaine poitevine,

- J. L. Flohic (dir.), Le Patrimoine des communes de la Charente-Maritime, Flohic, coll. « Le patrimoine des communes », .

- M. A. Gautier, Dictionnaire des communes de la Charente-Inférieure, Saintes, Les Chemins de la Mémoire, (ISBN 2-84702-107-8).

- Adolphe-Laurent Joanne, La Charente-Inférieure au XIXe siècle, Saintes, Les Chemins de la Mémoire, (ISBN 2-84702-007-1).

- Gérard Jouannet (dir.), La Charente fleuve et symbole, Paris, Le Croît vif, , 270 p. (ISBN 2-907967-02-9).

- François Julien-Labruyère, À la recherche de la Saintonge maritime, La Rochelle, éditions Rupella, , 348 p. (ISBN 2-86474-009-5).

- François Julien-Labruyère, Paysans charentais : Histoire des campagnes d'Aunis, Saintonge et bas Angoumois, vol. II, La Rochelle, Rupella,

- Yves Le Dret, Le train en Poitou-Charentes : Naissance du chemin de fer en Poitou-Charentes, vol. 1, Les Chemins de la Mémoire Éditeur, (ISBN 2-84702-111-6).

- Yves Le Dret, Le train en Poitou-Charentes : Le chemin de fer de l'État en Poitou-Charentes, vol. 2, Les Chemins de la Mémoire Éditeur (ISBN 978-2-84702-116-5 et 2-84702-116-7).

- Yves Le Dret, Le train en Poitou-Charentes : La Compagnie des Chemins de Fer Économiques des Charentes, vol. 3, Les Chemins de la Mémoire Éditeur, (ISBN 2-84702-173-6).

- Yves Le Dret, Le train en Poitou-Charentes : La Compagnie des Chemins de Fer Départementaux des Charentes et des Deux-Sèvres, vol. 4, Les Chemins de la Mémoire Éditeur, (ISBN 2-84702-174-4).

- Jean-Noël Luc (dir.), Jean Combes et al., La Charente-Maritime : L'Aunis et la Saintonge des origines à nos jours, Saint-Jean-d'Angély, Bordessoules, coll. « Hexagone - L'Histoire de France par les documents », , 486 p. (ISBN 2-903504-03-2).

- MSM (Ouvrage collectif), Charentes, MSM, 2005 (ISBN 2-911515-91-9).

- Jacques Pinard, Les industries du Poitou et des Charentes, Poitiers, S.F.I.L. & Imprimerie Texier, .

- Michel de la Torre, Guide de l'art et de la nature : Charente-Maritime, Nathan - Promotion culturelle, .

- F. de Vaux-de-Foletier, Histoire d'Aunis et de Saintonge, Pau, Princi Negue, , 177 p. (ISBN 2-84618-016-4).

Annexes

Articles connexes

- Démographie des départements charentais

- Géographie urbaine

- Économie de la Charente-Maritime

- Histoire des départements charentais