Garde des consuls

La Garde des consuls a été créée en 1799 pour assurer la protection des consuls puis du Premier consul, Napoléon Bonaparte.

| Garde des consuls | |

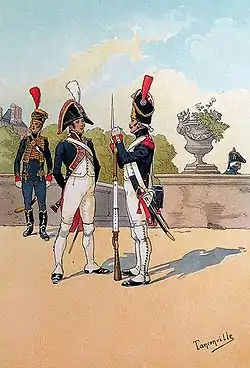

Marin, musicien des grenadiers et grenadier de la Garde des consuls. Illustration d'Henry Ganier-Tanconville. | |

| Création | 28 novembre 1799 |

|---|---|

| Dissolution | 19 mai 1804 |

| Pays | France |

| Allégeance | |

| Rôle | Protection du Premier consul |

| Guerres | Deuxième campagne d'Italie |

| Batailles | Bataille de Marengo |

| Commandant | Joachim Murat Jean Lannes Napoléon Bonaparte |

Origine

La Garde des consuls tire son origine des différentes gardes chargées de la sûreté des corps législatif et exécutif créés à partir de 1789. La future Garde républicaine apparaît en 1789. La compagnie des gardes du prévôté de l’hôtel sous les ordres de Bailly est destinée à assurer la sûreté des députés. Les députés la nomment « garde de l’Assemblée nationale ». Un décret du change ce nom en « gendarmes nationaux ». Un décret du l’appelle « Grenadiers gendarmes près la convention ». La Garde est destinée à assurer la sécurité de la Convention. Dans la pratique, ils sont appelés « gardes de la Convention ».

Le , la Convention est dissoute. La Garde va protéger le nouveau corps législatif et sera appelée « garde du corps législatif ». Le Directoire possède également sa garde appelée « garde constitutionnelle du Directoire », instituée par l’article 166 de la constitution. Après le coup d'État du 18 Brumaire, Bonaparte réorganise les deux gardes en une seule appelée Garde des consuls par un arrêté du , ordonnant la fusion de la garde du corps législatif et de la garde du Directoire.

Effectifs et recrutement

Pour faire partie de la Garde des consuls, chaque militaire doit remplir des conditions d’admission :

- avoir au moins quatre campagnes à son actif ;

- mesurer 1,78 m pour les grenadiers et 1,70 m pour les chasseurs ;

- avoir reçu une médaille d’honneur ou avoir été cité honorablement dans un rapport permet de déroger à la condition de taille.

Par arrêté du , la Garde se compose de 2 089 hommes dont

- 585 cavaliers,

- 1 188 grenadiers (deux bataillons de six compagnies),

- 99 chasseurs (une compagnie),

- la compagnie d'artillerie à cheval de la Garde consulaire composée de 110 artilleurs

- un état-major de 88 hommes pour l'infanterie et 19 pour la cavalerie.

Le , la Garde est à nouveau réorganisée par arrêté. L’effectif est porté à 3 650 hommes environ, dont :

- dans l’infanterie 1 632 grenadiers et 816 chasseurs,

- dans la cavalerie 702 grenadiers à cheval et 234 chasseurs à cheval,

- l’état-major est composé de 29 hommes pour l’état-major général, 75 hommes pour l’infanterie et 58 pour la cavalerie.

- Une centaine d’artilleurs complètent les effectifs de la Garde.

Le , un arrêté réorganise encore une fois la Garde. Il modifie la composition de l’état-major général par la suppression du général de division et du général de brigade commandant en second remplacés par quatre officiers généraux. L’arrêté affecte également l’hôpital du Gros-Caillou au corps de la Garde des consuls. Une quinzaine d’hommes sont destinés à son fonctionnement (un médecin, six chirurgiens, quatre pharmaciens, économes…). L’artillerie voit ses effectifs augmentés. Quinze hommes composent l’état-major, 90 hommes servent l’artillerie, ajouté à cela une vingtaine d’ouvriers. Le parc et le train sont composés d’une centaine d’hommes. Une compagnie de vétérans est aussi adjointe à la Garde des consuls. Elle comprend environ 150 hommes. Le , la légion de la gendarmerie d'élite rejoint la Garde. Les effectifs du train d’artillerie augmentent cette même année. Ils sont portés à 290 hommes environ. Bonaparte forme également un bataillon de marins de la Garde composé de 737 hommes.

L’infanterie est une nouvelle fois réorganisée en 1804. Cent-trente-huit hommes composent désormais l’état-major. Quatre bataillons sont constitués (deux de grenadiers, deux de chasseurs) portant les effectifs de l’infanterie à 3 550 hommes. De la même manière, la cavalerie est désormais composée de deux régiments (grenadiers à cheval et chasseurs à cheval) et d'un escadron de mamelouks. L’effectif total de la cavalerie est portée à 2 450 hommes.

Leur caserne était située au 122 rue de Grenelle à l'emplacement d'un ancien couvent de Carmélites.

La Garde des consuls au combat

La Garde des consuls n'est, comme la Garde impériale quelques années plus tard, engagée que dans de rares occasions, généralement lorsque la situation l'exige impérieusement. Elle est ainsi engagée le au cours de la bataille de Marengo où, dès le début de la bataille, la disproportion des forces joue en défaveur du Premier consul. Bonaparte se trouve engagé dans un combat après avoir donné l'ordre à plusieurs divisions de partir en éclaireurs. La Garde des consuls se forme en carré au centre du dispositif français et arrête les cavaliers du général autrichien Ott. À 800 contre plusieurs milliers, la Garde tient bon pendant cinq heures, laissant le temps aux troupes du général Desaix d'arriver sur le champ de bataille. La Garde ne se retire qu'après cinq heures de combat et se trouve réduite à 200 hommes. Bonaparte parle d'elle comme d’une « colonne de granit »[1].

Notes et références

- Alain Pigeard, La Garde impériale, Tallandier, , 640 p. (ISBN 979-10-210-1672-9, lire en ligne)

Annexes

Bibliographie

- A. Perrot, Histoire de l'ex-garde, depuis sa formation jusqu'à son licenciement, comprenant les faits généraux des campagnes de 1805 à 1815, Paris 1821, Delaunay. Lire en ligne (page 36 à 53)

- Émile Marco de Saint-Hilaire, Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde impériale, 1847. Lire en ligne (page 51 à page 101)

Articles connexes

- Garde impériale

- Napoléon Ier

- Grégoire Lachèse, chirurgien de la Garde consulaire.

- Marche de la Garde consulaire à Marengo

- Compagnie d'artillerie à cheval de la Garde consulaire

Lien externe

- Mémoires des hommes Site qui donne en ligne la fiche matricule de tous les hommes de la Garde - Identifiant de l'unité documentaire SHD/GR 20 YC 37