François Huber

François Huber est un naturaliste suisse, né le à Genève et mort le à Lausanne. Il est, avec Swammerdam, Réaumur et John Hunter, l'un des premiers observateurs scientifiques des abeilles.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 81 ans) Lausanne |

| Nationalité | |

| Domiciles |

Pregny-Chambésy (- |

| Activités | |

| Père | |

| Fratrie |

Jean-Daniel Huber (d) |

| Conjoint | |

| Enfant | |

| Parentèle |

Jean Huber Saladin (d) (neveu) |

| Membre de |

|---|

Biographie

Famille et entourage

Huber descend d'un ancêtre tyrolien installé à Schaffhouse pour des raisons religieuses.

Plusieurs membres de sa famille se sont illustrés dans les arts et les sciences :

- sa grand-tante, Marie Huber (1695–1753), prolifique auteur d’ouvrages de théologie, traductrice du quotidien The Spectator[1] ;

- son père, Jean Huber (1721–1786) ancien militaire, ancien membre de la communauté de Ferney, caricaturiste célèbre, auteur d'Observations sur le vol des oiseaux[2], très remarquées ;

- son frère, Jean-Daniel Huber[3], peintre, qui deviendra aveugle lui aussi ;

- sa femme et collaboratrice[4], Marie-Aimée Lullin, fille de Pierre Lullin, professeur de droit et syndic de Genève ;

- son collaborateur[4], François Burnens[5] - [6] ;

- sa collaboratrice pour l'étude de la cire, Christine Jurine[7] - [8] ;

- son fils, Pierre Huber (1777–1840), auteur de Recherches sur les mœurs des fourmis indigènes, parues en 1810, rééditées en 1861[9].

Vie

François Huber est le fils de Jean Huber, peintre et silhouettiste suisse, célèbre pour ses représentations de Voltaire. Il commence à souffrir à quinze ans des premiers signes d’une maladie qui le rendra complètement aveugle. Il étudie la chimie et la physique à l'académie de Genève, avec Horace Bénédict de Saussure. Son père le mène à Paris consulter le célèbre Théodore Tronchin. Tronchin l'envoie se reposer à Stains, mais le jeune adore la campagne et laboure avec cœur.

Avant que ses yeux ne s'éteignent, Huber a croisé du regard Marie-Aimée Lullin, dont le père, qui est extrêmement riche, ne veut pas d'un aveugle comme gendre. Marie-Aimée attendra sa majorité, à vingt-cinq ans, pour épouser François[11] ; le mariage est célébré en 1776, à peine 23 jours après l'anniversaire de l'épousée[12]. L'union sera heureuse[13].

C’est grâce à l’aide de sa femme et à celle de son secrétaire, François Burnens, que Huber pourra, malgré sa cécité, mener ses recherches[4]. Il se fait lire les observations de Réaumur sur les abeilles[14]. À l'exemple de Réaumur, il fait construire une ruche vitrée pour les observer. Charles Bonnet l'encourage à publier ses observations[15], ce qui arrive en 1792. En 1814, paraît une nouvelle édition, considérablement augmentée, avec un second volume, inédit.

Il assiste Jean Senebier (1742–1809) dans la rédaction de ses Mémoires sur l'influence de l'air, etc., dans la germination (Genève, 1800). Il fait aussi paraître des Mémoires sur l'origine de la cire, une Lettre à M. Pictet[16] sur certains dangers que courent les abeilles et des Nouvelles observations relatives au sphinx Atropos.

Il passe « les dernières années de sa vie auprès de sa fille, Mme de Molin[17], à Lausanne[18] » et meurt en 1831 à l'âge de 81 ans, « aimable et aimant jusqu'à la fin[19] » : « il est des moments où il est impossible de tenir les bras croisés, c'est lorsqu'en les écartant un peu l'un de l'autre on peut dire à ceux qu'on aime tout ce qu'ils vous ont inspiré d'estime, de tendresse et de reconnaissance[20]. »

Huber était membre de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève (depuis 1790[21]) et membre correspondant de l'Académie des sciences de France (depuis 1813[22]).

Contributions

Voici, en suivant principalement Eva Crane (les numéros de page renvoient à son ouvrage), les principales découvertes de François Huber :

- Vers 1790, Huber a probablement été le premier à pratiquer l'insémination artificielle : p. 466 ;

- Huber démontra que la reine est fécondée dans les airs : p. 465 ;

- une colonie sans reine depuis 24 heures accueille sans difficulté une autre reine (Réaumur avait établi le fait ; Huber décrit la manière) : p. 469 ;

- Réaumur en 1740 avait décrit la collecte de propolis par les abeilles ; Huber s'arrangea pour qu'elles le collectent à un endroit où on pouvait les observer : p. 562 ;

- à partir d'une observation de Huber et avec l'aide de Mlle Jurine, il montra indiscutablement que la cire a son origine dans des glandes cérifères ;

- Huber trouva des plaques d'une substance semblable à la cire sous les ailes abdominales des abeilles ; il démontra que la cire était sécrétée pourvu que les abeilles aient accès à du miel ou une autre source de sucre : p. 563 ;

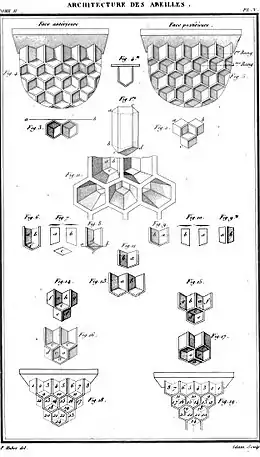

- Huber observa et décrivit la construction des rayons de miel : p. 564[25] ;

- Huber observa que les faux-bourdons étaient déjà en vol quand la reine se présentait : p. 570 ;

- Huber distingua clairement la nourriture des ouvrières de la gelée royale, destinée aux futures reines : p. 578.

Voici comment Louis-François Jéhan[26], pour sa part, décrit la contribution de Huber (nous introduisons des puces) :

- « Il démontra que la reine ne devient féconde que dans ses voyages aériens et que, quand cette fécondité est tardive, elle ne pond que des œufs de faux-bourdons ;

- il confirma la découverte du pasteur Schirac sur la faculté que possèdent les nourrices de changer les larves d'ouvrières en larves royales ;

- il découvrit que les abeilles ouvrières peuvent pondre des œufs de faux-bourdons, et indiqua les causes accidentelles de cette fécondité ;

- il fit connaître les circonstances variées qui donnent lieu au combat des reines entre elles, et ce qui résulte de la substitution d'une reine étrangère à la reine naturelle ;

- il expliqua l'origine et l'histoire des essaims ;

- il raconta la manière dont les larves filent la soie de leur coque, et trouva la raison pour laquelle la coque des jeunes reines est ouverte à son extrémité ;

- il prouva que le principal usage des antennes est de permettre aux abeilles de se distinguer les unes des autres ;

- il observa le premier la ventilation qu'opèrent les abeilles pour renouveler l'air dans leurs ruches ;

- il avait fait connaître l'origine de la propolis, il éclaira par des expériences positives celle de la cire, qui était un point fort obscur de l'histoire des abeilles ;

- il distingua les ouvrières qui la fournissent de celles qui la mettent en œuvre ;

- enfin, après des essais ingénieux et multipliés, il réussit à forcer les ouvrières de sculpter leurs cellules sous ses yeux. »

Ajoutons à cela que Huber a suivi une méthode scientifique rigoureuse, et ce n'est pas le moindre de ses mérites. Il a aussi conçu la ruche à cadres mobiles, qu'il appelait la « ruche en livre[27] - [28] » et il a prouvé que les abeilles, en cas de danger, rétrécissaient intentionnellement l'entrée de la ruche.

Œuvres

Première édition

- Nouvelles observations sur les abeilles, adressées à Charles Bonnet, in-8, Genève, Barde, Manget, 1792 — Deviendra le tome 1 de l'édition de 1814.

- Nouvelles observations sur les abeilles, adressées à Charles Bonnet, suivies d’un Manuel pratique de la culture des abeilles, par D., in-12, Paris, Debray, 1796

- (de) Neue Beobachtungen über die Bienen in Briefen an Herrn Carl Bonnet, trad. Johann Riem, Dresde, 1793

- (en) New observations on the natural history of bees, Édimbourg, 1806 — Autre numérisation

Deuxième édition

- Nouvelles observations sur les abeilles, « seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée », Paris et Genève, 1814 : t. 1 ; t. 2 — Autre numérisation, chez Google Livres, t. 1 ; t. 2

- Fragments d'Hubert [sic] sur les abeilles, avec une préface et une introduction par M. le Dr Mayranx, Paris, Bureau de la Bibliothèque choisie, 1829

- (en) Observations on the natural history of bees, 1841

- (de) Neue Beobachtungen über die Bienen, trad. et notes d'après la 2e éd. par Georg Kleine, Einbeck, 1859 : comprend le t. 1 et (après la p. 310) le t. 2

- (fr) (en) (es) (de) Les Nouvelles observations sur les abeilles, édition du bicentenaire (1814–2014), 2 tomes — Éditions en français, anglais, espagnol et allemand.

Autres écrits

- (Lettre datée de décembre 1794), dans Mémoires de l'Académie des sciences de Turin, t. VI, 1801, p. 124

- Manuel pratique sur la culture des abeilles, Paris, 1796

- (avec Jean Senebier) Mémoires sur l’influence de l’air et de diverses substances gazeuses dans la germination de différentes graines, Genève, J. J. Paschoud, 1801 — La préface est de Senebier.

- « Mémoire sur l'origine de la cire », dans Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts, t. 58, 1804, p. 142–152 — Extrait de la Bibliothèque britannique[29]

- « Memoir on the origin of wax », dans William Nicholson (éd.), Journal of natural philosophy, chemistry and the arts, sept. 1804, p. 182

- « Sur certains dangers que courent les abeilles » dans Bibliothèque britannique, vol. 27, 1804 :

- « Lettre de M. Huber au prof. Pictet sur certains dangers que courent les abeilles dans leurs ruches, et sur les moyens de les en préserver », vol. 27, no 3

- « Nouvelles communications relatives au Sphinx atropos et à l'industrie des abeilles pour s'en défendre — Extrait d'une lettre de M. Huber au prof. Pictet, faisant suite à celle insérée dans le cahier précédent », vol. 27, no 4Marc-Auguste Pictet, collaborateur à la Bibliothèque ; comme Huber, il avait eu Horace-Bénédict de Saussure comme maître ; il le remplaça dans sa chaire.

- « Lettres inédites de François Huber pour faire suite aux Nouvelles observations (sur les abeilles) », introduction d'Édouard Bertrand, Nyon, Revue internationale d'apiculture, 1897[30]

Bibliographie

- [Candolle] Augustin Pyramus de Candolle, Notice sur la vie et les écrits de François Huber, Genève, Imprimerie de la Bibliothèque universelle, 1832, 23 p.[31] - [32]

- [Carr] William Broughton Carr, Introduction : or, early history of bees and honey, 1880

- [Crane] Eva Crane, The world history of beekeeping and honey hunting, Londres, Taylor & Francis, 1999, 720 p.

- Eugène et Émile Haag, La France protestante, t. VI, 1856, p. 2–3

- Louis-François Jéhan, Dictionnaire de zoologie chrétienne, t. 1, J. P. Migne, 1852, col. 175

- Marie-Aimée Lullin, Roman en 12 lettres, manuscrit dactylographié en 1971 par Andrée Cuendet de 12 lettres de et à Aimée Lullin dite Nanette, épouse de François Huber, avec commentaires, 1762-1776 — DAVEL, archives cantonales vaudoises, pièces PP 605/86 et PP 605/86 bis.

- [Montet 1877] Albert de Montet, Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois qui se sont distingués dans leur pays ou à l’étranger…, t. 1, 1877

- [Saucy] Francis Saucy, « François Huber (1750-1831) », 2015, site bee-api.net[33]

- [Vos] Anton Vos, « François Huber, roi des abeilles », site du service de communication de l'université de Genève

Compléments

Hommages

- Augustin Pyrame de Candolle a écrit une notice nécrologique de Huber et lui a dédié en 1828 le genre Huberia de la famille des Melastomataceae.

- Depuis le 6 juillet 1988, un passage porte son nom dans le quartier de Genève-Cité : le "Passage FRANÇOIS-HUBER" [34] - [35].

- En 2014, à l'occasion du bicentenaire de la parution des Nouvelles observations, on a réédité le livre, en quatre langues.

- Depuis 1931, une plaque commémorative à son effigie a été apposée sur sa maison à Pregny-Chambésy[36].

Littérature

- Mme de Staël (qui avait comme amie et préceptrice Catherine Huber, cousine éloignée de François[37]) a pris les époux Huber comme modèle du couple Belmont dans Delphine (voir les pages 105 et suivantes de l'édition de 1820).

- The beekeeper's pupil, de Sara George[38], présente un journal (fictif) de François Burnens.

- François Huber a inspiré le poète Nick Flynn, auteur de Blind Huber[39] :

| I sit in a body & think of a body, I picture | je m'assois dans un corps et je pense à un corps, j'imagine |

| Burnens' hands, my words | les mains de Burnens, mes mots |

| make them move. I say, plunge them into the hive, | les font bouger. je dis : plonge-les dans la ruche |

| & his hands go in | et ses mains y vont[40] |

Voir aussi

Notes et références

- Amsterdam, trois volumes, 1753.

- Genève, 1784.

- « Huber, Jean-Daniel », dans Dictionnaire historique de la Suisse.

- Remarquer l'usage du « nous » chez Huber, par exemple aux p. 3 et suivantes de l'édition de 1814.

- Huber (p. 1 de sa préface à l'édition de 1814) le décrit comme un « domestique ». Montet 1877, p. 423, le suit, de même que la plupart des auteurs. Mais il semble bien, au vu des lettres entre Huber et Burnens, qu'il soit devenu bien plus.

- Les frères Haag disent que Huber avait trouvé en lui : « à la fois un ami, un lecteur, un secrétaire et un prosecteur plein de zèle et de sagacité ».

- Christine Jurine (1776–1812), fille de Louis Jurine, mourut avant la publication de la seconde édition des Nouvelles observations ; elle avait aidé son père dans son travail scientifique et remplit ce même rôle auprès de Huber. Elle était en outre une excellente dessinatrice. Témoignage d'Huber sur elle : Nouvelles observations, t. 2, 1814, p. 431. On l'appelait toujours « Mlle Jurine » et c'est ainsi qu'elle signait ses dessins.

- « La fille de Louis Jurine » ; Saucy, épisode 4, p. 28.

- Comme plusieurs de ces personnages étaient célèbres, on leur donnait des surnoms. François sera « Huber les abeilles », son père était connu comme « Huber-Voltaire » et son fils comme « Huber les fourmis ».

- Pièce PP 605/85 des Archives cantonales vaudoises, url : http://www.davel.etat-de-vaud.ch/detail.aspx?ID=437684.

- Candolle, p. 7.

- Vos.

- Candolle, p. 8, dit que Voltaire les citait en exemple.

- Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, à partir du mémoire V.

- Les Nouvelles observations prennent la forme de lettres à Bonnet ; voir aussi la p. 11.

- Edmond Pictet.

- Anne-Marie de Molin.

- Montet 1877, p. 424.

- Candolle, p. 22.

- Cité par Candolle, ibid.

- Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, 1823-1824, p. VII.

- « Les membres du passé dont le nom commence par H », site de l'Académie.

- L'art d'observer, p. 117.

- Affirmation reprise par Carr (p. 14) : « [T]he illustrious Huber […] made more true discoveries about bees than all the writers before him or since. »

- Darwin fit de même, mais longtemps après, en 1859.

- Jéhan, col. 178.

- On en attribue aussi la création à Georges de Layens : Saucy, épisode 1, p. 33.

- « Huber invented the first bar-frame hive ; but his frames formed the hive, and the frames opened with hinges, the same as the leaves of a book. » Carr, p. 14.

- « Premier mémoire sur l'origine de la cire », dans Bibliothèque britannique, vol. 25, p. 59.

- Accès libre sur HathiTrust aux États-Unis.

- D'abord paru comme : « Nécrologie », dans Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la politique, les sciences, l'industrie et les beaux-arts : recueil mensuel, vol. 53, 1832, p. 752.

- Traduction anglaise.

- D'abord publié en dix épisodes dans la Revue suisse d’apiculture, 2014.

- Fiche de la république et du canton de Genève.

- Google Maps.

- Saucy, épisode 1, p. 33.

- Saucy, épisode 1, p. 34.

- (ISBN 0747270414 et 978-0747270416).

- Graywolf Press, 2002, 96 p. (ISBN 978-1-55597-373-5).

- Page consacrée au livre sur le site de l'éditeur.

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Liste de publications de Carole Huta, dont certaines sur Huber