Fermi Gamma-ray Space Telescope

Le Fermi Gamma-ray Space Telescope (anciennement Gamma-ray Large Area Space Telescope, ou GLAST) est un télescope spatial de l'agence spatiale américaine destiné à l'étude des rayons gamma de haute énergie émis par les objets célestes. Ce satellite a été lancé le 11 juin 2008 et placé sur une orbite basse terrestre circulaire de 565 km pour une durée d'au moins 5 ans. L'instrument principal LAT permet d'observer des rayons gamma de 20 MeV à 300 GeV. Un deuxième instrument, le GBM, est réservé à l'étude des sursauts gamma. Le télescope Fermi a pour objectif l'étude des phénomènes les plus violents observés dans l'univers tels que les blazars jets relativistes produits par des trous noirs supermassifs, les sursauts gamma et doit contribuer à une meilleure compréhension de phénomènes tels que les pulsars, les éruptions solaires et l'origine des rayons cosmiques. Cette mission spatiale est financée conjointement par la NASA, le Département de l'Énergie américaine avec la participation de laboratoires de recherche en Allemagne, France, Italie, au Japon et en Suède[1].

| Organisation | NASA et DoE. |

|---|---|

| Domaine | Télescope gamma |

| Statut | Mission en cours |

| Autres noms | GLAST, FGST |

| Lancement | 11 juin 2008 |

| Lanceur | Delta II |

| Durée | 5 à 10 ans |

| Identifiant COSPAR | 2008-029A |

| Site | fermi.gsfc.nasa.gov |

| Masse au lancement | 4 303 kg |

|---|

| Altitude | 565 km |

|---|---|

| Période | 90 minutes |

| Inclinaison | 24,7° |

| Large Area Telescope | Télescope gamma 20 MeV-300 GeV |

|---|---|

| GLAST Burst Monitor |

Télescope gamma 5 keV-25 MeV |

Objectifs scientifiques

Le télescope a pour objectifs[2] :

- d'étudier les phénomènes les plus violents rencontrés dans l'univers ;

- d'identifier éventuellement de nouvelles lois de la physique et de contribuer à expliquer la composition de la matière noire ;

- d'étudier les blazars, jets relativistes produits par des trous noirs supermassifs ;

- d'étudier les sursauts gamma ;

- d'affiner notre compréhension de phénomènes cosmiques tels que les pulsars, les éruptions solaires et l'origine des rayons cosmiques.

Caractéristiques techniques

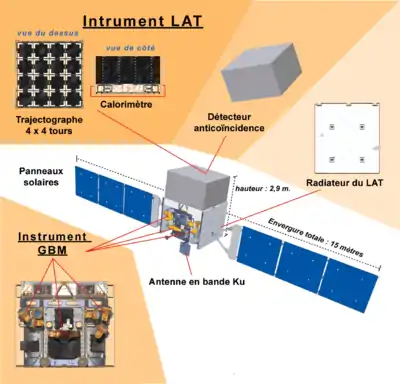

Le télescope spatial Fermi a la forme d'un parallélépipède de 2,5 mètres de côté et de 2,8 mètres de haut avec une masse de 4,3 tonnes. Il comporte deux panneaux solaires déployés en orbite qui fournissent 3,1 kW et donnent au satellite une envergure de 15 mètres. Le télescope spatial embarque deux instruments : le LAT pour les rayons gamma de haute énergie (masse de 3 tonnes) qui constitue l'instrument principal et le GBM pour les énergies plus faibles (masse de 115 kg)[3] - [4].

Télescope gamma LAT

Le LAT (Large Area Telescope) permet d'observer les rayons gamma compris entre 20 MeV et 300 GeV. Cet instrument est 30 fois plus sensible que l'instrument qui l'a précédé, EGRET, embarqué à bord du télescope spatial gamma Compton Gamma-Ray Observatory lancé en 1991.

Le LAT permet d'observer environ 20 % du ciel à un instant donné et balaye l'ensemble du ciel toutes les trois heures. Le champ de vue est de 2,5 stéradians et la résolution temporelle est de 100 microsecondes. Il comprend quatre sous-ensembles[5] - [6] :

- le système d'anticoïncidences (Anticoincidence Detector ACD) qui détecte les rayons cosmiques à l'aide de scintillateurs plastiques afin de les éliminer des observations effectuées. Les instruments qui détectent les rayons gamma sont également sensibles aux rayons cosmiques dont la fréquence est beaucoup plus importante. Il faut donc parvenir à écarter des observations celles qui sont produites par les rayons cosmiques. Alors que les rayons gamma sont des photons neutres électriquement, les rayons cosmiques sont composés d'électrons et de protons chargés électriquement. Le système d'anticoïncidences détecte ces charges électriques ce qui permet d'éliminer les signaux correspondant ;

- le trajectographe qui permet d'établir la trajectoire des rayons gamma donc leur provenance dans le ciel avec une précision de 20 arcsecondes (source brillante à haute énergie) à 7 arcminutes (source faible ou à basse énergie)[4]. Le trajectographe est constitué de 4 rangées de 4 tours qui sont côte à côte. Chaque tour contient 16 minces feuilles de tungstène. Lorsque le rayon gamma frappe ces feuilles il produit une paire positron/électron dont la trajectoire est suivie grâce à des détecteurs en silicium (880 000 en tout) ;

- le calorimètre qui mesure l'énergie des rayons gamma. Les particules produites dans l'étape précédente pénètrent dans le calorimètre. Celui-ci, dont la masse est de 1,5 tonnes, est composé de 1536 barreaux de iodure de silicium qui produisent une quantité de lumière visible proportionnelle à l’énergie des particules. Cette lumière est convertie en signaux électriques par des photodiodes. L'incertitude est inférieure à 10 % au-delà de 100 MeV ;

- le système d'acquisition de données (Data Acquisition System DAQ) qui utilise les informations transmises par les trois autres éléments du LAT pour éliminer les rayons cosmiques des observations et transmet aux stations terrestres les informations sur l'énergie et la direction des rayons gamma détectés.

Télescope gamma GBM

L'instrument GBM (Gamma Burst Monitor) permet d'observer les rayons gamma compris entre 8 keV et 30 MeV qui caractérisent les sursauts gamma. La résolution temporelle est de 2 microsecondes. Le GBM est constitué de deux types de détecteurs[5] - [7] :

- 12 détecteurs à scintillation utilisant des cristaux d'iodure de sodium qui permettent de détecter les rayons gamma dont l'énergie est comprise entre 5 keV à 1 MeV avec une précision de quelques degrés. Cet instrument assure un recouvrement partiel avec l'instrument embarqué sur le télescope spatial gamma SWIFT lancé en 2004 et destiné à l'observation des sursauts gamma ;

- 2 détecteurs à scintillation plastiques en germanate de bismuth chargés de détecter les photons dont l’énergie est comprise entre 10 keV et 25 MeV.

6 des 12 tours du trajectographe du LAT ont été montées.

6 des 12 tours du trajectographe du LAT ont été montées. Calorimètre du LAT durant l'installation du cristal d'un détecteur.

Calorimètre du LAT durant l'installation du cristal d'un détecteur. Tests des détecteurs de l'instrument GBM.

Tests des détecteurs de l'instrument GBM.

Historique

De la sélection au lancement

Le télescope Fermi prend la suite d'une série de télescopes spatiaux gamma haute énergie aux performances croissantes[8] :

- OSO 3 lancé en 1967 ;

- SAS-2 (20 MeV - 1 GeV et 540 cm2 de surface efficace de détection) lancé en 1972 qui détecte les trois premiers pulsars gamma dont Geminga ;

- COS-B (30 MeV - 5 GeV et 1 500 cm2 de surface efficace de détection) lancé en 1975 découvre 25 autres sources gamma dont 3C 273 ;

- EGRET (30 MeV - 10 GeV), instrument embarqué à bord du télescope spatial gamma Compton Gamma-Ray Observatory lancé en 1991, détecte neuf pulsars (six détections certaines et trois autres seulement candidats) et 271 sources de rayon gamma, dont la moitié n’ont pas été identifiées.

Le centre spatial Goddard de la NASA est responsable du développement du télescope, du contrôle des opérations en orbite et de la distribution des données retraitées aux équipes scientifiques.

Le développement de l'instrument LAT est placé sous la responsabilité scientifique Peter Michelson de l'université Stanford. Il est développée par plusieurs équipes avec une participation internationale significative[9] :

- aux États-Unis l'université Stanford est responsable du développement de l'instrument et traite les données collectées avant de les transmettre au Centre Goddard. le centre spatial Goddard développe le système d'anticoïncidences. L'Université de Californie à Santa Cruz est responsable du développement du trajectographe. L'université de Washington développe les logiciels. L'Agence de l'Énergie américaine est responsable de la conception et du développement du LAT ;

- les équipes italiennes (Université de Pise...) construisent le trajectographe et apporté leur expertise dans le domaine de la physique et de l'astrophysique ;

- les équipes françaises (IN2P3, CEA) ont en charge la conception et la fabrication de la structure du calorimètre ;

- les équipes japonaises (Université d'Hiroshima...) supervisent le développement des détecteurs en silicium du trajectographe du LAT ;

- l'équipe suédoise (Institut royal de technologie, Université de Stockholm) fournit les détecteurs du calorimètre.

Le responsable scientifique de l'instrument GBM est Charles Meegan du Centre de vol spatial Marshall[8]. Le centre est responsable du développement de l'instrument GBM. L'institut Max Planck en Allemagne fabrique tous les détecteurs ainsi que l'alimentation électrique[9].

La construction du satellite est confiée à la division Systèmes d'Information Avancés (Advanced Information Systems) du groupe General Dynamics à Gilbert dans l'Arizona. Le lancement est pris en charge par le centre spatial Kennedy de la NASA. Le coût du télescope de la conception à la mise en orbite est de 690 millions $ dont 600 millions$ versés par les États-Unis et 90 millions $ par les autres partenaires[10].

Déroulement de la mission

Le télescope Fermi est lancé le 11 juin 2008 par une fusée Delta II 7920H-10 depuis le pas de tir 17B de la base de lancement de Cape Canaveral. Le lanceur place le télescope sur une orbite basse terrestre circulaire à 565 km d'altitude avec une inclinaison de 24,7°. Sur cette orbite le télescope effectue le tour de la Terre en 90 minutes et observe l'ensemble du ciel après avoir bouclé 2 tours soit en 3 heures. La durée nominale de la mission est de 5 ans mais l'objectif est de faire fonctionner le télescope durant 10 ans[11]. Le satellite est rebaptisé après sa mise en orbite réussi Fermi Gamma-Ray Space Telescope en l’honneur du physicien Enrico Fermi pour son rôle dans la compréhension des mécanismes d'accélération des particules à des vitesses élevées. Les deux premiers mois les instruments LAT et GBM sont testés et calibrés[12].

Résultats scientifiques

Le premier résultat scientifique important obtenu par GLAST a été la découverte d'un pulsar gamma silencieux dans les autres domaines de longueur d'onde (notamment radio), à l'instar de l'unique pulsar connu à l'époque possédant ce type de caractéristiques, PSR J0633+1746 (Geminga). Ce nouveau pulsar, déjà repéré comme une source de rayons X non périodique sous le nom de RX J0007.0+7303, est situé au sein du rémanent de supernova CTA 1 (SNR 119.5+10.2) dont il est probablement issu[13].

Fermi a détecté début 2009 le plus violent sursaut gamma jamais observé. Les rayons émis par GRB 080916C vont de 10 keV à 10 GeV. On estime que la source de ces rayons, située à 12,2 milliards d'années-lumière, a émis en 60 secondes l'équivalent de 5 masses solaires sous forme d'énergie[14].

En novembre 2009 des chercheurs du CEA et du CNRS détectent pour la première fois grâce à Fermi une émission de rayons gamma en provenance d’un microquasar c'est-à-dire d'un couple composé d'une part d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir et d'autre part d'une étoile : la source de l'émission gamma a pu être associée au microquasar Cygnus X-3 découvert auparavant[15].

Cheminement d'un éventuel rayon gamma dans le trajectographe et le calorimètre de l'instrument LAT.

Cheminement d'un éventuel rayon gamma dans le trajectographe et le calorimètre de l'instrument LAT. Le pulsar Vela ici observé par Fermi émet une bouffée gamma 11 fois par seconde.

Le pulsar Vela ici observé par Fermi émet une bouffée gamma 11 fois par seconde. Carte du ciel montrant les pulsars découverts par Fermi (actualisé à juillet 2009).

Carte du ciel montrant les pulsars découverts par Fermi (actualisé à juillet 2009).

Notes et références

- An Astro-Particle Physics Partnership Exploring the High Energy Universe.

- (en) NASA - Centre Goddard, « Fermi : mission home » (consulté le ).

- (en) L. Cominsky, R Gutro, R Naeye et al., « GLAST : guide for reporters to understand the mission and purpose of the GLAST », NASA, , p. 6[PDF].

- « Fermi en chiffres », Laboratoire AIM (consulté le ).

- (en) NASA, « Fermi Instruments » (consulté le ).

- CNRS, « GLAST-instrument LAT » (consulté le ).

- CNRS, « GLAST-instrument GBM » (consulté le ).

- Benoit Lott, « The GLAST »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), [PDF].

- (en) L. Cominsky, R Gutro, R Naeye et al., « GLAST : guide for reporters to understand the mission and purpose of the GLAST » [PDF], NASA, , p. 10-12.

- (en) L. Cominsky, R Gutro, R Naeye et al., « GLAST : guide for reporters to understand the mission and purpose of the GLAST », NASA, , p. 7[PDF].

- (en) NASA, « Launch Service Program : GLAST », .

- (en) « Première lumière du satellite Glast », CEA, .

- (en) A. A. Abdo et al., « The Fermi Gamma-Ray Space Telescope Discovers the Pulsar in the Young Galactic Supernova Remnant CTA 1 », Science, vol. 322, 2008, p. 1218-1221) Voir en ligne (accès restreint).

- (en) « Le télescope Fermi découvre l'explosion la plus violente jamais observée dans l’Univers », CEA, .

- (en) « Un microquasar émetteur gamma découvert dans notre Galaxie », CEA, .

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Marco Ajello et al., « A Decade of Gamma-Ray Bursts Observed by Fermi-LAT: The Second GRB Catalog », The Astrophysical Journal, vol. 878, no 1, (lire en ligne).

Articles connexes

Liens externes

- (en) Présentation très détaillée de GLAST pour la presse

- (fr) Présentation de Glast par le CEN de Bordeaux-Gradignan (participant)

- (en) Site web de GLAST sur le site de la NASA.

- (en) Site scientifique