Ferdinand de Braekeleer

Ferdinand de Braekeleer, dit Ferdinand de Braekeleer l'Ancien pour le distinguer de son fils, né le et mort à Anvers le est un peintre et graveur belge.

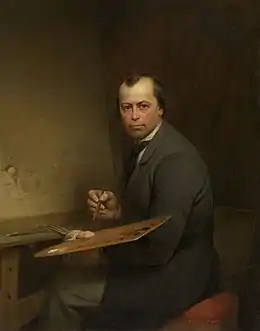

Autoportrait, 1854.

Sa palette couvre le champ pictural de la peinture d'histoire, de scènes de genre et de sujets d'art sacré. Élève de Mathieu-Ignace Van Brée à l'académie royale des beaux-arts d'Anvers, il se rend ensuite en Italie de 1819 à 1823. Établi à Anvers, il est reconnu par ses pairs, grâce à ses sujets historiques à la veille de la révolution belge de 1830.

Ses peintures de genre connaissent également un succès qui conduit plusieurs musées européens (à Bruxelles, Anvers, Bruges, Paris, Haarlem, Hambourg, Oslo, Saint-Pétersbourg) à acquérir ses œuvres. L'atelier de Ferdinand de Braekeleer a formé nombre de peintres belges, dont le plus célèbre est son fils Henri de Braekeleer.

Biographie

Origines et formation

Ferdinand de Braekeleer, issu de parents modestes (Jean Ferdinand Joseph de Braekeleer (1744-1801), serrurier travaillant dans une forge, et Jeanne Bernardine Antoinette Seghers (1758-1804), devient orphelin à l'âge de douze ans. Il est dès lors élevé par son oncle, Arnold de Braekeleer, supérieur du couvent des Minimes, jusqu'au jour où le monastère anversois est transformé en caserne. En 1806, Ferdinand de Braekeleer suit les cours de dessin du peintre Mathieu-Ignace Van Brée qui le prend sous sa protection, puis ceux de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, toujours sous l'égide de Van Brée. Lauréat du cours moyen en 1809, de Braekeleer remporte en 1811, les premiers prix de dessin d'après nature, de perspective pittoresque et d'anatomie[1].

Premiers succès

En 1811, Mathieu-Ignace Van Brée crée à Anvers la Société pour l'encouragement des beaux-arts, à l'instar de celle qui existe à Bruxelles. Le premier salon organisé par la société a lieu en 1813. La peinture d'histoire a pour sujet : « le moment où Énée s'apprête à recevoir sur ses épaules le vieil Anchise, chargé des dieux pénates ». Parmi les concurrents, Ferdinand de Braekeleer remporte le premier prix, assorti d'une somme de 800 francs et se fait un nom, même, si - selon Henri Hymans - il n'a pas produit un chef-d'œuvre. En 1815, la Société pour l'encouragement des beaux-arts lui offre, de surcroît, un traitement annuel de 2 400 francs durant trois ans, afin qu'il puisse parfaire ses études à l'étranger (deux ans et demi à Rome et six mois en Allemagne). La faveur n'est cependant pas concrétisée et de Braekeleer reste à Anvers où il expose cinq œuvres au salon de 1816[2]. Ces œuvres offrent le témoignage des progrès du jeune peintre qui concourt l'année suivante au salon de Gand et où il obtient le premier prix grâce à son Tobie rendant la vue à son père. En 1819, ses scènes de genre recueillent la faveur du public[3].

Voyage en Italie

En , de Braekeleer peut enfin se rendre en Italie, en qualité de pensionnaire du roi des Pays-Bas et commence à travailler en . Cependant, l'accueil des peintres italiens est assez froid. En , de Braekeleer reçoit la visite à Rome de son maître Mathieu-Ignace Van Brée. À Noël, maître et élève se mettent en route pour Naples où ils demeurent durant deux mois avant de regagner Rome. En , de Braekeleer suit son maître à Ancône, Florence, Bologne et Venise, pour traverser la Suisse et gagner Paris où il est installé en . De la capitale française, il expédie plusieurs tableaux au salon d'Anvers de 1822. Il réalise des toiles sur des sujets italiens comme La fermière de Frascati (1822) ou La Grotte de Neptune à Tivoli (1822). Il regagne Anvers en [4].

Retour à Anvers

De retour à Anvers, ayant pour objectif avoué de tirer le meilleur profit de son art, Ferdinand de Braekeleer qui s'était déjà essayé à divers domaines, par exemple la peinture religieuse (un Saint Sébastien destiné à l'église Notre-Dame de la Vigne à Wijnegem en 1818 ou une toile pour l'Église Notre-Dame de Laeken à Bruxelles). Cependant, à partir de 1823, fixé définitivement dans sa ville natale, il représente des sujets issus d'épisodes de la vie des peintres flamands de l'Âge d'or de la peinture néerlandaise : Rubens, Jan Steen,... Ses œuvres trouvent rapidement des acquéreurs. La Société royale des beaux-arts de Bruxelles, celle d'Anvers et l'académie d'Amsterdam veulent compter en leurs rangs de Braekeleer qui célèbre l'héroïsme des Anversois au XVIe siècle, à la veille de la révolution belge de 1830. En , il épouse Marie-Thérèse Leys, dont le frère, Henri Leys, devient son élève. Ferdinand de Braekeleer et sa femme deviennent parents de onze enfants (dont deux morts à la naissance), nés entre 1828 et 1843[5].

Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Bruxelles

Au salon d'Anvers organisé en 1831, de Braekeleer expose six œuvres d'importance inégale, mais, selon Henri Hymans, « frappantes par la souplesse du talent de leur auteur.[5]. » Son Défense de Tournai par la princesse d'Espinoy est peut-être l'ouvrage le plus complet de l'exposition. Un peu plus tard, ses scènes de genre et surtout sa Vue de la citadelle d'Anvers après le bombardement de 1832 lui valent alors la célébrité. Son œuvre dépeignant le bombardement, le siège et la reddition de la citadelle d'Anvers, lui offrent un ensemble d'études remarquables. L'incendie de l'entrepôt lui permet d'étudier les effets dont il devait plus tard trouver l'emploi dans sa grande toile de la Furie espagnole. Il a été, l'un des premiers, admis à pénétrer dans la place fortifiée après la reddition de la ville et remplit des carnets de croquis retraçant l'aspect des casemates, les fronts intérieurs ou le réduit de Chassé. Il retrace ensuite en un vaste tableau, l'ensemble de la citadelle après le départ des Hollandais, œuvre qui, selon Henri Hymans, est restée l'une de ses meilleures. Son séjour italien, où il a appris à illuminer sa palette, lui permet de donner une composition issue d'un pinceau rompu à l'exercice de la peinture de paysage[6].

La réputation de Ferdinand de Braekeleer s'accroît rapidement[5]. Au salon de Bruxelles de 1836, il obtient une médaille d'argent pour La maîtresse d'école qu'il refuse car sa peinture d'histoire Furie espagnole n'a pas été récompensée[7]. Bien que dans son œuvre, certains types se répètent avec une constance parfois lassante, il se montre toujours metteur en scène fort habile. Lorsque Le comte de mi-carême et le Jubilé de cinquante ans de mariage sont dévoilés au salon de Bruxelles de 1839, l'enthousiasme du public est très vif et il devient chevalier de l'ordre de Léopold « en considération du beau talent dont il a donné des preuves[8]. »

Héritage

Son influence sur les artistes belges a été marquante. En 1847, il est nommé au sein de l'académie royale de Belgique. Il expose encore au salon d'Anvers de 1852 La médecine, une toile où il « a rarement été aussi simple, [...] aussi vrai ».[9]. Élu membre de l'académie de Saint-Pétersbourg, en 1861, il y expose huit ans plus tard, alors qu'il est âgé de 77 ans, une Scène de marché que la Zeitschrift für bildende Kunst cite parmi les œuvres marquantes du salon[10].

De tout temps, les élèves se pressent dans son atelier, à commencer par ses fils, Ferdinand de Braekeleer (le Jeune) (1828-1857) et Henri de Braekeleer (1840-1888), le peintre plus marquant de la famille, et son neveu Adrien de Braekeleer (1818-1904). Il a aussi formé des peintres comme son beau-frère Henri Leys, Jacob Jacobs, Xavier de Cock, ou Pierre-Joseph Witdoeck, initiant ainsi l’École belge de peinture du XIXe siècle[11].

Veuf en 1874, la santé de Ferdinand de Braekeleer décline rapidement. Toutefois, il parvient à manier le pinceau jusqu'à la fin de sa vie, laissant inachevé un grand tableau de la Fête de Saint-Thomas, sujet qu'il avait traité bien des années auparavant pour le roi des Belges, mais l'œil et la main ne servaient plus qu'imparfaitement sa pensée. Entouré par ses filles, il meurt à Anvers le , à l'âge de 91 ans[12].

Réception critique

Tandis qu'il présente Le dévouement des citoyens d'Anvers en 1576 et L'heureux ménage à l'exposition des beaux-arts d'Anvers de 1837, la critique se montre élogieuse :

« M. de Braeckeleer [sic] est sans contredit, l'un de nos meilleurs peintres de genre, et de plus il a formé d'excellents élèves qui marcheront sur ses traces.[...] Il y avait sans doute de grands défauts dans Le dévouement des citoyens d'Anvers en 1576, mais il y avait aussi les preuves d'un talent distingué et cette première tentative faisait plus que promettre. Aujourd'hui que M. de Braeckeleer renforçant les couleurs de ce tableau qui figure encore au salon d'Anvers, a prouvé sa docilité à suivre les conseils de la critique. Nous persistons plus que jamais à lui prédire de beaux succès dans les tableaux historiques. Son dessin est correct et assuré, c'est un grand point; la hardiesse lui manque et l'énergie des couleurs, et c'est ce qu'il aura le plus de peine à acquérir, mais le proverbe est incontestable : qui veut peut. L'heureux ménage est un charmant tableau de genre qui justifie la grande réputation de M. de Braeckeleer[13]. »

Œuvres

Parmi ses huiles sur toile ou sur panneau, figurent [14] - [15] :

- Énée portant Anchise, salon d'Anvers, 1813 ;

- La jeune villageoise, salon d'Anvers, 1816 ;

- Vue des magasins de la ville, nommés Leguyt, salon d'Anvers, 1816 ;

- Atelier d'un serrurier, salon d'Anvers, 1816 ;

- Tobie enterrant pendant la nuit le cadavre d'un Hébreu laissé sans sépulture, salon d'Anvers, 1816, puis salon de Gand, 1817 ;

- Vue prise dans la ville d'Anvers, salon de Gand, 1817 ;

- Esaü demandant la bénédiction à son père, salon d'Anvers, 1819 ;

- Tobie rend la vue à son père aveugle, salon d'Anvers, 1819 ;

- Faustulus qui présente à sa femme Romulus et Rémus, salon d'Anvers, 1819 ;

- Saint Sébastien ;

- Une jeune fille de Frascati, salon d'Amsterdam, 1822 ;

- La grotte de Neptune à Tivoli, salon d'Amsterdam, 1822 ;

- Une saint Famille, salon d'Amsterdam, 1822 ;

- Les mangeurs d'huitres, 1829 ;

- Le boulanger, tableau représentant la trahison et la défaite du duc d'Anjou à Anvers, salon de Bruxelles de 1830 ;

- Rubens peignant le chapeau de paille, salon de Gand de 1832 ;

- Vue de la citadelle d'Anvers après le bombardement de 1832, conservé aux musées royaux des beaux-arts de Belgique ;

- Le myope et sa femme sourde, salon d'Anvers de 1834 ;

- Scène d'inondation en Frise, en 1570, salon d'Anvers de 1834 ;

- Un chat sauve un enfant endormi en dirigeant sa berge, salon d'Anvers de 1834 ;

- Scène musicale burlesque, salon d'Anvers de 1834 ;

- Courageuse défense de Tournai, lors du siège par le prince de Parme, en 1581, salon d'Anvers de 1834 ;

- La chute imprévue, salon de Gand de 1835 ;

- Dévouement des magistrats et des citoyens d'Anvers le 4 novembre 1576, salon de Bruxelles de 1836 ;

- La maîtresse d'école, salon de Bruxelles de 1836 ;

- L'heureux ménage à l'exposition des beaux-arts d'Anvers de 1837 ;

- Le généalogiste, 1837, Kunsthalle de Hambourg ;

- Le bénédicité, 1837 ;

- Le retour du marché, 1838 ;

- Le comte de mi-carême à l'école des enfants, 1839, conservé aux musées royaux des beaux-arts de Belgique ;

- Le jubilé de 50 ans de mariage, 1839 ;

- Une querelle à la suite d'un jeu de cartes, 1840 ;

- Le ménétrier, 1840 ;

- La réconciliation, 1840,

- Régal de gaufres par les grands-parents, 1842 ;

- Cuisine d'hôtellerie, 1843 ;

- Scène d'auberge avec des musiciens, 1843 ;

- Distribution des prix dans une école de village, 1844 ;

- Jean Steen et sa famille, 1845 ;

- L'amateur de pigeons en fureur, 1846 ;

- Les orphelins du pêcheur, 1846 ;

- L'écolier coquin, 1847 ; Kunsthalle de Hambourg ;

- Le tisserand malheureux, 1848 ;

- Albert Beyline, le Régulus hollandais, 1848 ;

- L'espionne, 1849 ;

- La balançoire ;

- L'embarras du chasseur ;

- La fête de Saint-Thomas, galerie du roi ;

- Siège de Haarlem musée Teyler ;

- La médecine, 1852 ;

- Le maître d'école, 1854 ;

- La suite du jeu, 1855 ;

- La raillerie, 1855 ;

- La bénédiction, 1855 ;

- La cérémonie de l'inauguration du roi Léopold Ier le 21 juillet 1831, 1856, conservé aux musées royaux des beaux-arts de Belgique ;

- Intérieur d'une ferme avec des paysans, dessin, conservé au musée du château de Weimar ;

- Le prisonnier, 1858 ;

- Deux souris dans la souricière, 1858 ;

- Le fumeur, 1858 ;

- La Chauve-souris, 1860, huile sur panneau, 106 × 143 cm, Musée des Beaux-Arts de Gand[16]

- Bouderie et réconciliation, 1861 ;

- Un marché à Anvers, 1863 ;

- La dentellière ;

- Le dîner interrompu par un rat, 1864 ;

- La bénédiction du grand-père, 1864 ;

- La mort du comte Frédéric de Merode, conservé au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers ;

- Le nouveau-né, 1866 ;

- La mouche, 1866 ;

- Le braconnier, 1866 ;

- Vieux chasseur avec une jeune femme, 1867, collection privée ;

- Feu et soleil, 1868 ;

- Démolition de la vieille enceinte d'Anvers, conservé à l'hôtel de ville d'Anvers ;

- Scène de marché, 1869 ;

- Représentation gala, 1871 ;

- La surprise, 1872 ;

- L'écrivain public, 1872 ;

- La blessure, 1872 ;

- L'école dentellière, 1873 ;

- Chasse à la souris, 1873 ;

- La famille indigente, 1873 ;

- L'échappé, 1873 ;

- Le départ de la jeune mariée, 1874 ;

- Le Savoyard malheureux, 1875 ;

- Les bons voisins ;

- Catherine ! Catherine !, 1876 ;

- Atout, 1876, conservé au Musée national de l'art, de l'architecture et du design de Norvège ;

- Après le combat de coqs, 1878 ;

- La lecture politique ;

- Le retour du marché, 1879 ;

- Le chat puni ;

- Les apprêts de la musique ;

- L'école de village, 1880 ;

- Le crépuscule ;

- La sieste ;

- L'oiseau s'est envolé, Musée de l'Ermitage.

- Tableau de famille Musée de l'Ermitage.

- Les maraudeurs, 1881 ;

- Le chasseur endormi, 1881 ;

- La Saint Thomas, inachevé.

Il a également laissé une dizaine d'eaux-fortes et des lithographies[17].

Galerie

.jpg.webp) Rubens peignant le "Chapeau de paille" dans un pavillon de son jardin, 1826, musée du Louvre, RF 1991-16.

Rubens peignant le "Chapeau de paille" dans un pavillon de son jardin, 1826, musée du Louvre, RF 1991-16.%252C_Kenau_Simonsdr._Hasselaar_tijdens_het_belg_van_Haarlem%252C_1829.JPG.webp) Kenau Simonsdochter Hasselaer au siège de Haarlem, 1829, musée Teyler à Haarlem.

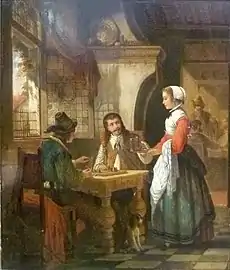

Kenau Simonsdochter Hasselaer au siège de Haarlem, 1829, musée Teyler à Haarlem. Joueurs d'échecs dans une auberge.

Joueurs d'échecs dans une auberge. La bénédiction de la maison, 1850.

La bénédiction de la maison, 1850. Les chanteurs, vers 1875, Musée Groeninge à Bruges.

Les chanteurs, vers 1875, Musée Groeninge à Bruges._-_Trump_-_NG.M.00487_-_National_Museum_of_Art%252C_Architecture_and_Design.jpg.webp) Atout, 1876, Musée national de l'art, de l'architecture et du design de Norvège.

Atout, 1876, Musée national de l'art, de l'architecture et du design de Norvège. Courtisan.

Courtisan.

Honneurs

Ferdinand de Braekeleer est [8] - [18]:

Chevalier de l'ordre de Léopold (Belgique, ).

Chevalier de l'ordre de Léopold (Belgique, ). Officier de l'ordre de Léopold (Belgique, 1872).

Officier de l'ordre de Léopold (Belgique, 1872).

Notes et références

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Ferdinand de Braekeleer » (voir la liste des auteurs).

- Henri Hymans 1885, p. 237-242.

- Henri Hymans 1885, p. 243-251.

- Henri Hymans 1885, p. 254.

- Henri Hymans 1885, p. 255-263.

- Henri Hymans 1885, p. 267.

- Henri Hymans 1885, p. 266-267.

- Henri Hymans 1885, p. 269-270.

- Henri Hymans 1885, p. 277.

- Henri Hymans 1885, p. 281.

- Henri Hymans 1885, p. 284.

- Henri Hymans 1885, p. 285.

- Henri Hymans 1885, p. 288.

- J. Th., « Exposition des beaux-arts à Anvers », Le Belge, no 220, , p. 3 (lire en ligne, consulté le ).

- Philippe Vandermaelen 1837, p. 33-34.

- Henri Hymans 1885, p. 290-293.

- « La Chauve-Souris », sur Musée de Gand (consulté le )

- Henri Hymans 1885, p. 293-294.

- Henri Hymans 1885, p. 287.

Annexes

Bibliographie

- Philippe Vandermaelen, Dictionnaire des hommes de lettres, des savans, et des artistes de la Belgique présentant l'énumération de leurs principaux ouvrages, Bruxelles, Établissement géographique, , 268 p. (lire en ligne).

- Henri Hymans, « Ferdinand de Braekeleer », Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, vol. 51, , p. 236-293 (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Bridgeman Art Library

- Dictionnaire des peintres belges

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (de + en) Musée Städel

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Liste d’œuvres de Ferdinand de Braekeleer sur invaluable.com