Fang (peuple)

Les Fang ou Mfan (un possible ethnonyme est Ekang), forment un groupe ethnique bantou que l’on trouve aujourd’hui en Afrique centrale, essentiellement en Guinée équatoriale, et au Gabon, mais aussi au Cameroun, en République du Congo, et à Sao Tomé-et-Principe. Les langues fang se déclinent en plusieurs dialectes et créoles. Les m'fan parlent tous des langues bantoues apparentées, et, malgré quelques spécificités régionales, ils n'ont aucun mal à se comprendre entre eux[3].

| |

1 439 050[1] |

|---|---|

| |

556.000[2] |

| Population totale | 1.995.050 (2022) |

L’appellation « fan » n'est pas acceptée par les natifs qui affirment ne pas s'appeler ainsi[4]. Par ailleurs, l'orthographe « fang » est contestée par les « Fang », le mot approprié serait m'fan couramment utilisé dans l'expression m'fan mod.

À tort ou à raison, le terme « pahouin » est parfois considéré comme péjoratif.

Démographie et répartition géographique

Ils sont majoritaires en Guinée équatoriale où ils représentent 85% de la population, et au Gabon représentant 25 % de la population. Certains d'entre eux vivent également au Congo-Brazzaville et à São Tomé-et-Príncipe.

Quoique les statistiques officielles sur la population soient un sujet tabou au Gabon, l'ethnie m'fan est numériquement la plus importante de la cinquantaine qui compose le pays[5] - [6]. Son aire géographique s'étend de la partie nord du Gabon (province du Woleu-Ntem) au centre (province du Moyen-Ogooué), en passant par le nord-est (province de l'Ogooué-Ivindo) et le Nord-ouest (province de l'Estuaire) et les régions du Centre et Sud du Cameroun.

Organisation sociale

Le peuple Fang est composé de tribus et de clans, ce sont différents niveaux de parenté désignés par le terme ayong qui est polysémique en langue fang (peuple, tribu et clan). Le terme sous-groupes est inapproprié car il ne revêt aucun lien de parenté. Le peuple Fang est composé de plusieurs tribus : Okak, Mvai, Nzaman, Ntumu, Méké. Les tribus du peuple Fang regroupent plusieurs clans qui sont la parenté directe chez les Fang, les familles dans une acception large avec une impossibilité de mariage entre deux personnes du même clan (Agonavèign, Ebah, Angonavele, Ebifil, Esabock, Nkodjeign, Efak, Essamengone (Yemoñ,Yenoo, Essatouk, Essamekoas), Essamekouk, Essakora, Essanang, Essabang,Essesen, Essimvè, Essinzik, Esokè, Esibikang (Esabezang, Yemetone, Esindua), Esissong ou Esatua, Esisis, Esabègne, Mebum, Essangui, Essimvous, Ngamou, Yendjü, Yemendzime, Yenkwakh, Esobam, Essakora, Nguè, Esametok, Bekwe, Essambira, Esakonan, Yembivè, Yendzok, Omvang, Yengol, Yemesom, Yiveng, Oyekh, Yemefak, Essasim, Ngoe, Essamvam, Yetyang, Essobam, Yekombo, Yemedjit, Yemveng , Ebaa, Essambwak, Essambe, Ebinen…) les lignées du clan sont nommées Mvok et regroupent les descendants directs d’une personne.

Au Gabon, les Fang sont présents dans plusieurs provinces : l’Estuaire, le Moyen-Ogooué, l’Ogooué-Ivindo et le Woleu-Ntem.

Ethnonyme

Apparu en 1819, le premier mot utilisé[7] pour désigner un groupe établi à l'intérieur du pays est Pamouay, et aurait été transmis aux Européens par le peuple Myènè[8]. Les Espagnols le transforment en Pamue et les Allemands en Pangwe. Les Français nasalisent le phonème final et optent pour Pahouin[9].

Le nom d'origine viendrait de Mpangwe, donné par les Mpongwè – des habitants des rives de l’estuaire du fleuve – signifiant en langue vernaculaire « je ne sais pas ».

Histoire

De nombreuses versions sur l'origine du groupe fang ont été élaborées ces dernières années. Deux hypothèses peuvent être relevées.

- L'hypothèse historique relève un mouvement migratoire qui se serait poursuivi jusqu'au début du XXe siècle. Dès 1840, les traitants (qui pratiquaient la traite des esclaves) Mpongwè disséminés sur la côte gabonaise, signalent leur présence dans l'arrière-pays. Les Fang seraient parvenus dans le Moyen-Ogooué au début du XIXe siècle, et leur arrivée dans l'estuaire du Komo se situerait vers 1850. Toutes ces populations étaient en marche vers la côte à une vitesse moyenne estimée à 10 km par an[11]. Plusieurs sources nous indiquent une origine migratoire qui débuterait sur les rives du lac Victoria alors nommé lac Tanganyika[12]. Les dates sont incertaines mais le récit du Mwett, épopée fang, relate ces origines de nomadisme avec multiples variantes[13].

D'autres groupes auraient été poussés par ce courant, comme les Ngoumba. Enfin, une longue trajectoire en boucle, en allant vers l'Ogooué, et ensuite, en remontant vers le Nord-ouest et la côte atlantique au Nord Gabon et au Rio Muni : les Nzaman, les Ntumu, le petit groupe des Mvaï et les Okak.

- L'hypothèse tirée de la mythologie traditionnelle fang parle, quant à elle, d'une zone vers l'Est, dans une région élevée, où se trouvaient des lacs entourés d'une faune tout à fait différente de celle du Gabon. Cette hypothèse fait référence à un mythe appelé La marche des enfants d'Afiri-Kara, qui relate la marche périlleuse d'un peuple dans son avancée migratoire. Fuyant les guerres et les conflits avec les autres peuples, ce groupe va s'enfoncer progressivement dans la forêt en direction donc, si on l'assimile au groupe Fang producteur du mythe, de l'Afrique équatoriale.

En 1875, ces peuples, qui vivaient plus de la cueillette que de l'agriculture et qui ne pratiquaient pas l'esclavage, sont arrivés dans les régions côtières du Gabon, cela entraîna une augmentation du commerce mais provoqua des frictions avec les populations locales et des actes de violences entraînent des interventions punitives de la petite garnison de l'armée française stationné à Libreville à partir de 1876[14]. Cité par Georges Balandier, l'explorateur Alfred Fourneau estime alors leurs populations à environ deux ou trois millions d'individus[15].

Des textes anciens décrivent parfois les Pahouins comme anthropophages. L'explorateur Paul Belloni Du Chaillu qui resta dans ces contrées pendant trois ans, à partir de 1855, apporte des témoignages en ce sens[17] - [18] - [19]. En 1875, le marquis Victor de Compiègne, après avoir intitulé l'un de ses chapitres « Les Pahouins cannibales » et donné force détails, constate néanmoins que ceux qu'il a rencontrés semblent avoir « à peu près renoncé à cette coutume barbare »[20]. Les Pahouins du Gabon se livraient à des libations rituelles avec des coupes crâniennes[21].

Habitat et société

Au début du XXe siècle, certains villages, au cœur de la forêt dense (la vue est limitée à quelques mètres, en 1908), pouvaient regrouper plusieurs centaines d'habitants. Les constructions avaient une durée de vie limitée, et les ressources sujettes à s'épuiser, les populations se déplaçaient tous les trois ou quatre ans. Les villages étaient soigneusement protégés. Les bâtiments étant groupés en village-rue[22], au-delà s'étendaient les plantations et les bananiers puis tout un réseau de pièges et d'alarmes (clochettes)[23]. Des salles de réunion des hommes étaient occupées, de jour comme de nuit par des guerriers en armes. Un peu plus grandes que les autres, elles disposaient de larges ouvertures, ce qui permettait une surveillance à 360° des alentours et étaient très fréquentées. La cour du village offrait la sécurité et concentrait de nombreuses activités.

Une habitation était faite d'une structure en bois, fixée au sol, et de parement d'écorces. Le pisé, qui tend à fixer l'habitant, sera imposé par l'administration coloniale. Toiture à deux pans et auvent étaient recouverts de longues feuilles d'amome ou de palmes de raphia. Ces habitations étaient petites, sombres et enfumées, elles possédaient des cuisines aménagées à l'arrière des cases-chambres. Elles étaient parfois décorées de scènes peintes ayant une force magique. Les habitations collectives portaient un décor, tout aussi symbolique, en rapport avec les croyances et les mythes. Les parois étaient ornées de motifs géométriques peints. Les figurations symboliques, sculptées, étaient surtout rassemblées sur le pilier central et sur les bancs : images des ancêtres et animaux mythiques, comme le varan et la tortue.

.jpg.webp)

Mvet

« Le mot « Mvet » désigne à la fois l'instrument utilisé, le joueur et les épopées racontées desquelles se dégage toute une littérature. »[24]. Le Mvet (avec majuscule, ensemble de récits guerriers formant la culture Ekang, qui se joue accompagné d'un instrument de musique à cordes du même nom) fut révélé à un homme durant la migration, du nom d'Oyone Ada Ngone[25].

Mais le Mvet tel qu'il est pratiqué de nos jours a été révélé à Ebang Ely Mintem. En effet, d'après le grand maître du Mvet Eyi Mone Ndong, il y avait deux grandes écoles, l'école du Ngwéza inventée par Ebang Ely Mintem (clan Oyeck) et l'école de Meye Me Nguini de Effandène Mve (clan essandone). L'école de Ebang Ely Mintem et de Menguire M'Edang (Essokè), dont le style majeur est Angonemane Ekome (cousine de Ebang et Grande Maîtresse du Mvet), s'est imposée. Cette migration est souvent qualifiée de Mbil ayong en langue fang (« la course », « la fuite » de la tribu).

Le Mvet est avant tout une cosmogonie, puisqu'il explique la formation de l'univers à partir d'une explosion initiale ; il est ensuite un récit merveilleux d'aventures épiques de personnages imaginaires mais constants : les mortels aux prises avec les immortels pour tenter de leur ravir le secret de l'immortalité, sinon de rivaliser en bravoure, force, courage et intelligence, sagesse et prospérité. Par son contenu, le Mvet est donc une mythologie qui explique le cosmos et règle aussi les rapports entre vivants, entre vivants et morts et entre l'homme et Dieu. Les Fang sont monothéistes : le créateur suprême est EYO ou « Le Nommant », c'est-à-dire « Celui qui, en parlant, crée »

Ondzabogha signifie A bôk adzap, « creuser l'adzap », adzap étant le nom d'un arbre particulièrement immense ; ce mot résumerait la détermination du peuple fang à franchir les obstacles dressés sur sa route pour trouver sa « terre promise », l'Afrique centrale.

Armes

Musée du Quai Branly[26].

Les Fang se sont aussi dotés d'armes de jet forgées de formes singulières (quoique très proches de celles des Kota, par exemple) dont une importante collection existe au musée d'histoire naturelle de Lille (non présentée au public), issue de l'ancien musée ethnographique Alphonse-Moillet (aujourd’hui fermé, mais dont les collections font l'objet d'un inventaire et de restaurations depuis les années 1990[27]).

Arts

Reliques d'ancêtres que chaque famille détenait dans un coffret

Dans le domaine de l'art africain traditionnel, les Fang ont réalisé, entre autres, des statuettes de byeri, reliquaires[28] et des masques, recherchés par les musées et les collectionneurs[29]. Mais, indépendamment de la colonisation, au sein des cultures de la région, la renommée de certains sculpteurs, plus habiles et plus recherchés que d'autres, a conduit à la dissémination, de proche en proche, de certaines particularités de la sculpture Fang[30].

Afin de distinguer les principaux styles, l'étude conduite par Louis Perrois[31] propose deux ensembles « centraux » et des formes « périphériques », ainsi que de nombreuses formes « de transition » que l'on peut constater dans les statues d'ancêtres, gardiens de reliquaires. Au « centre », un groupe « Fang du Nord » (Ntumu et groupes apparentés), volumes étirés et forte stylisation ; groupe « Fang du Sud » (Nzaman, Mvaï et Okak), plutôt trapus et tendance au réalisme idéalisé. En « périphérie » : Nord des Mabea (Mabi)[32], à patine claire, et Nord des Ngumba (Ngoumba), tronc étiré et incrustations métalliques.

.jpg.webp) Statue d'ancêtre, gardien de reliquaire. Fang « du Sud », Mvaï. Attribuée aux « maîtres du Ntem ». Vallée du Ntem, République gabonaise. C14: v. 1750-1860. Bois, fer, H. 58,4 cm[35]

Statue d'ancêtre, gardien de reliquaire. Fang « du Sud », Mvaï. Attribuée aux « maîtres du Ntem ». Vallée du Ntem, République gabonaise. C14: v. 1750-1860. Bois, fer, H. 58,4 cm[35]

Statue d'ancêtre féminine eyema byeri, gardien de reliquaire. Fang « du Sud », Okak. République gabonaise ou Guinée équatoriale, 19e-début 20e. Bois, métal, H. 64 cm[37]

Statue d'ancêtre féminine eyema byeri, gardien de reliquaire. Fang « du Sud », Okak. République gabonaise ou Guinée équatoriale, 19e-début 20e. Bois, métal, H. 64 cm[37] Figure d'ancêtre masculin, gardien de reliquaire. Peuple Ngumba. Il porte une corne de substances magiques. Bois, métaux[38]

Figure d'ancêtre masculin, gardien de reliquaire. Peuple Ngumba. Il porte une corne de substances magiques. Bois, métaux[38]

Figure de reliquaire eyema byeri. République gabonaise. Fang XIXe siècle. Bois, anneaux de cuivre, sangles de fer, tissu, os ; H. 19,5 cm[39]

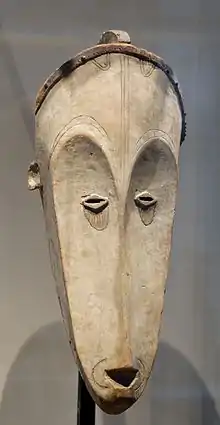

Figure de reliquaire eyema byeri. République gabonaise. Fang XIXe siècle. Bois, anneaux de cuivre, sangles de fer, tissu, os ; H. 19,5 cm[39] Masque fang attribué à la société du ngil. Bois peint au kaolin, 69 × 28 × 25 cm. République gabonaise, Fin 19e-début 20e[33]

Masque fang attribué à la société du ngil. Bois peint au kaolin, 69 × 28 × 25 cm. République gabonaise, Fin 19e-début 20e[33] Masque attribué à la société du Ngil . Fang ou Makina (Oseba). Fleuve Mbini (Rio Muni), XIXe siècle. Bois, kaolin, 75 × 29 × 19 cm[40]

Masque attribué à la société du Ngil . Fang ou Makina (Oseba). Fleuve Mbini (Rio Muni), XIXe siècle. Bois, kaolin, 75 × 29 × 19 cm[40] Masque heaume ngontang. Fang. République gabonaise, 19e s. Bois, pigments dont kaolin, laiton, fragment de miroir. H. 31 cm[41]

Masque heaume ngontang. Fang. République gabonaise, 19e s. Bois, pigments dont kaolin, laiton, fragment de miroir. H. 31 cm[41] Figure de reliquaire, eyema byeri. Fang. République gabonaise. Bois, pigment et métal. H. 70 cm, détail[42]

Figure de reliquaire, eyema byeri. Fang. République gabonaise. Bois, pigment et métal. H. 70 cm, détail[42]

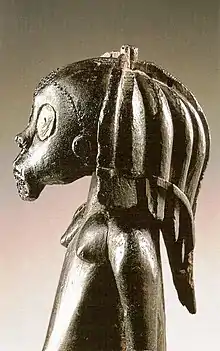

Les têtes d'ancêtres, gardiens de reliquaires des Fang, sont souvent caractérisées par une patine suintante[44], quand elle n'a pas été soigneusement retirée par les Occidentaux, collectionneurs ou marchands[45].

Ces têtes seules auraient été utilisées par les Fang, dans le même ensemble que les statuettes et le reliquaire. Ces sculptures à la patine noire et surmontées de plumes d'aigle pêcheur ou de touraco, au sommet d'un long cou ont une taille souvent imposante (H. 30-70 cm). Elles semblaient surgir du reliquaire cylindrique, leurs yeux de laiton (plus rarement de verre ou de mica) brillants dans l'ombre de la case, et effrayant ceux auxquels était interdit l'accès aux reliques des ancêtres[46]. Leur qualité sculpturale tient au traitement singulier du volume de la tête, avec un front ample, en quart de sphère, de grands yeux aujourd'hui ternis, et la patine noire qui semble « pleurer » sur le visage aux lèvres projetées en avant, en une moue triste. La masse des cheveux est parfois traitée avec recherche, selon les supposés « ateliers » ou en fonction de modes régionales, en une coiffe à trois ensembles nattés, de nattes « à crans » ou à degrés, ou bien à « chignon transverse » voire, plus simplement, à tresses raides, profondément dégagées à l'arrière du crâne. Leur usure, au centre du visage, correspond à de délicats prélèvements commandés pour la réalisation d'objets de protection spirituelle.

Les masques (nkukh ou asu-ngi) du ngil étaient l'emblème de la confrérie qui avait vocation de faire régner la justice, et ce jusqu'aux années 1920[47]. Cette milice surgissait de la forêt, toujours la nuit, dans un accoutrement qui masquait chaque porteur de masque, afin d'effrayer les villageois, et de tenter ainsi d'avoir une fonction de justicier contre des supposés sorciers lorsque ceux-ci semblaient pratiquer la magie noire dans le village. La confrérie intervenait sur demande ou à la suite d'évènements jugés anormaux, comme la mort de nouveau-nés ou des épidémies. Le masque, oblong, peut atteindre jusqu'à 70 cm de long. Sa couleur blanche symbolise son rapport aux esprits. Le visage au front immense avec un nez très long, des petits yeux fendus et une bouche plus petite encore joue sur des disproportions systématiques mais cohérentes qui donnent au masque son caractère monstrueux, effrayant lorsqu'il surgit dans la nuit.

Les masques heaumes ont, semble-t-il, pris le relais des masques du ngil que l'on accusait de mettre en coupe réglée les villageois au début du XXe siècle. À deux faces, en Janus, ou à visages multiples (généralement quatre) ces masques nlo-ñgon-tang émanaient du monde des esprits pour découvrir les sorciers porteurs de malheurs. Leur succès a incité les peuples voisins, jusqu'aux Kwele du Nord Congo, à emprunter cette coutume jugée efficace.

Notes et références

- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/equatorial-guinea/#people-and-society

- https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/gabon/#people-and-society.

- Louis Perrois in Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 64

- Laburthe-Tolra 2009, p. 48.

- Thomas Hofnung, « Imbroglio politique autour de feu Bongo », Libération (consulté le )

- « Le Gabon », Université Laval, (consulté le ).

- Histoire des Fang, thèse de Xavier Cadet

- Mémoires de l'Institut d'Études Centrafricaines no 19, abbé André Raponda Walker, Notes d'histoire du Gabon, avec une introduction, des cartes et des notes de Marcel Soret, 1960

- « Ce nom de Pahouins a été adopté par les Français, mais je ne lui vois pas de raison d’être. Comme je l’ai dit, Fan est le nom que ces peuples se donnent à eux-mêmes, les indigènes les appellent Mpangwen, et c’est le terme sous lequel les désignent habituellement les Anglais et les Allemands », Marquis de Compiègne, L'Afrique équatoriale, p. 154

- F. Touchard, « Notice sur le Gabon », Revue maritime et coloniale, octobre 1861, p. 1-17 ; p. 14

- Cette hypothèse ouvre une « perspective quasi idéologique de la tradition » : l'origine hypothétique des Fang dans la Haute-Égypte, « qui feraient des Fang de lointains parents des Égyptiens anciens » : Louis Perrois dans Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 66 (Plusieurs courants de migration depuis le XVIIe siècle, entre le Sud-Cameroun, le Nord-Gabon et les confins de l'Ogooué.

- Wilson-André Ndombet, “Histoire des origines des Fang (Gabon) du XIVe siècle à nos jours”, in Entre la parole et l'écrit. Contributions à l'Histoire de l'Afrique en hommage à Claude-Hélène Perrot, Paris, Karthala, , 259 p. (ISBN 978-2-84586-994-3, lire en ligne), p. 123-135.

- Laurence Doremus, L'objet porteur de sens. Les représentations symboliques de la culture matérielle, Université de Paris Sorbonne Cité, , 150 p. (présentation en ligne), p. 85,113,115-116

- Henri Brunschwig, « Expéditions punitives au Gabon (1875-1877) », Cahiers d'études africaines, vol. 2, no 7, , p. 347-361 (lire en ligne)

- Sociologie actuelle de l'Afrique noire (1982), Chapitre premier - La « société Fang », Georges Balandier

- Commentaire de l'image dans l'article : « Il est à remarquer qu'au lieu de construire des cases rondes et pointues, en forme de meules, comme les autres noirs africains, les Pahouins ont adopté une toiture plate et débordante, formant véranda, qui rappelle celle des maisons européennes aux colonies », dans « Comment nous avons délimité la frontière entre la France et l'Allemagne dans l'Afrique équatoriale », Le Miroir, 3 mai 1914

- Sur les traces de Paul du Chaillu

- DU CHAILLU Paul Belloni

- Les tribulations de l’esprit blanc (et de ses marchandises). Voyages et aventures de Paul du Chaillu en Afrique équatoriale, Julien Bonhomme

- « Les Pahouins cannibales »

- Bulletins et mémoires, 1947, p. 127.

- du Chaillu, 1863, p. 151

- Perrois, 2006, p. 50-52

- Ndong Ndoutoumé, 1970, p. 11

- Ndong Ndoutoumé, 1970, p. 16

- Collection du musée du Quai Branly - Jacques-Chirac

- X. Cadet, Inventaire des armes fang du musée d'histoire naturelle de Lille (mémoire de DEA Histoire-Sociétés-Cultures), université de Lille III, .

- Le terme « byeri » désigne à la fois les restes sacrés d'un ancêtre dans un conteneur particulier, la statuette qui les protège, et le rituel associé ainsi qu'une plante. La pratique propre aux Fang est associée au terme propre à la culture occidentale, le « reliquaire », et par extension appliqué à d'autres cultures, comme le bouddhisme, dans (en) Alisa Lagamma (éditeur scientifique) et al., Eternal ancestors : the art of the Central African reliquary, Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, , 355 p. (ISBN 978-1-58839-228-2 et 978-0-300-12409-5).

- Un masque Ngil fang betsi de la haute Mondah (aux environs de la ville de Ntoum) en bois et kaolin s'est vendu 5 904 176 € en 2006 ; source : Gazette Drouot, juin 2006.

- Louis Perrois dans Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 75

- Louis Perrois dans Yves Le Fur (dir.), 2017, en particulier : p. 39 et 42

- Statue d'ancêtre féminine eyema byeri, Fang, Mabea au musée du Quai Branly.

- Pavillon des Sessions

- N° 24 Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 53

- Statue d'ancêtre, Mvaï : Brooklyn Museum. N° 49 dans Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 55

- N° 47 dans Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 55

- Statue d'ancêtre féminine, Okak : MET

- Figure d'ancêtre Ngumba : musée national du Brésil

- Figure de reliquaire Betsi : Museum Rietberg

- Masque du ngil Fang ou Makina : Musée ethnologique de Berlin

- Musée du Quai Branly

- Figure de reliquaire Fang : Musée Dapper. L'effigie féminine d'ancêtre, appelée localement eyema byeri, correspond à l'« image (eyema) de l'ancêtre familial » : Louis Perrois, in Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 66

- Selon la collection du musée : « Tête au crâne bombé, le visage légèrement en creux en forme de cœur, bouche prognate aux lèvres serrées. Les yeux, dont seule l'orbite est creusée, sont figurés par deux clous en laiton. Le nez et la bouche sont érodés. La coiffure forme sur le crâne une crête, prolongée sur les tempes par deux longues tresses. À l'arrière, cinq tresses égales. L'enduit épais et collant ordinairement obtenu à l'aide de copal, de poudre de charbon de bois et d'huile de palme fait ressortir l'éclat métallique des yeux »

- La patine suintante, formée d'un enduit noir à reflets rouges, serait, selon une source non contrôlée, l'aspect « d'un produit appelé en langue Fang mbone meniang et obtenu à partir du noyau de la noix de palme ». Louis Perrois évoque le traitement du bois clair (Perrois, 2006, p. 59) qui sont enduits de pigments, puis immergés dans la vase, enfin recouvert, plusieurs fois, d'un mélange d'huile de palme et de charbon de bois pulvérisé.

- Pour ces têtes d'ancêtres, gardiens de reliquaires, : au Metropolitan Museum of Art, et au musée du Quai Branly

- Louis Perrois dans Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 73

- Louis Perrois dans Yves Le Fur (dir.), 2017, p. 76. Même référence concernant les masques heaumes.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Littérature orale

- Henri Trilles, Proverbes, légendes et contes fang, Neuchâtel (Suisse), Imprimerie Paul Attinger, , 247 p.

- Paulin Nguema-Obam, Mythes et légendes fang, Paris, L'Harmattan, , 114 p. (ISBN 978-2-296-09931-9, lire en ligne)

Études

- par ordre alphabétique

- Pierre Alexandre, Proto-histoire du groupe beti-bulu-fang : essai de synthèse provisoire, Cahiers d’études africaines 20., 1965, pp. 503-56

- Pierre Alexandre et Jacques Binet, Le groupe dit Pahouin : Fang, Boulou, Beti, L'Harmattan, Paris, 2005, 152 p. (ISBN 2-7475-8618-9)

- Jean-Marie Aubame, Les Beti du Gabon et d'ailleurs, Paris, L'Harmattan, , 2 tomes

- H. Avelot, « L’art et la mode chez les Pahouins », L’Illustration, n° 2972, , reproduit in extenso dans Arts d'Afrique noire (Villiers-le-Bel), 2001, n° 118

- Cyrille Bela, « L’art des abbia : une forme d’expression sculpturale du pays pahouin », in Afrique, Archéologie et Arts n°4, CNRS-Université Paris I-Université Paris X, 2007, p.83-90.

- Barnabé Bilongo, Les Pahouins du Sud-Cameroun : inventaires bibliographiques, connaissance des Fang, Ntoumou, Muaé, Boulou, Beti (Menguissa, Eton, Muëlë, Bënë et Ewondo) et du groupe dit Sanaga, Yaoundé, 1974, 116 p.

- Jacques Binet, « Activité économique et prestige chez les Fangs du Gabon », Revue Tiers-Monde, t. IX, no 33, , p. 25-42

- Jacques Binet, Sociétés de danse chez les Fang du Gabon, Paris, Office de la recherche scientifique et technique outre-mer, , 162 p. (lire en ligne [PDF])

- Jacques Binet, « Drogue et mystique : le Bwiti des Fangs », Diogène, no 86, , p. 36-57

- Grégoire Biyogo, Encyclopédie du Mvett, tome 1 : Du Haut Nil jusqu'en Afrique Centrale, Paris, CIREF, 2000. Rééd; Menaibuc 2000.

- Grégoire Biyogo, Encyclopédie du Mvett, tome 2 : Du Haut Nil jusqu'en Afrique Centrale, Paris, CIREF, 2000.

- Grégoire Biyogo, Adieu à Tsira Ndong Ndoutoume, Hommage à l'inventeur de la Raison graphique du Mvett, Paris, L'Harmattan, 2007.

- Pascal Boyer, Barricades mystérieuses et pièges à pensée : introduction à l'analyse des épopées fang, vol. 8, Paris, Sociétés africaines, , 190 p. (ISBN 2-901161-31-6)

- René Bureau, La Religion d'Eboga. Essai sur le Bwiti-Fang, Paris, Université Paris V, , thèse

- Xavier Cadet, Histoire des Fang Peuple gabonais, Paris, L'Harmattan,

Paul du Chaillu, Voyages et aventures dans l'Afrique équatoriale : mœurs et coutumes des habitants, [...], Paris, Michel Lévy, , 546 p. (lire en ligne) (sur Gallica). Fans p. 149 et suivantes (dont p. 151: village). Voir aussi : gravure représentant un guerrier Fang, p. 66 et 77 de Du Chaillu, Explorations & adventures in Equatorial Africa : with accounts of the manners.. / by Paul B. du Chaillu ; with map and illustrations, 1861, sur Google Books.

Paul du Chaillu, Voyages et aventures dans l'Afrique équatoriale : mœurs et coutumes des habitants, [...], Paris, Michel Lévy, , 546 p. (lire en ligne) (sur Gallica). Fans p. 149 et suivantes (dont p. 151: village). Voir aussi : gravure représentant un guerrier Fang, p. 66 et 77 de Du Chaillu, Explorations & adventures in Equatorial Africa : with accounts of the manners.. / by Paul B. du Chaillu ; with map and illustrations, 1861, sur Google Books.- Collectif, Fang, Éditions Dapper, , 324 p. (ISBN 978-2-906067-36-3)

- Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe, L'art de conjuguer en fang suivi de 4 000 verbes Fang-Français de A à Z, Paris, L'Harmattan, 2009, 320 p. (ISBN 9782296099982)

- Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe, Parlons fang, langue et culture des Fang du Gabon et d'ailleurs, Paris, L'Harmattan, 2010, 298 p. (ISBN 9782296115736)

- Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe, Guide de conjugaison en fang, Paris, L'harmattan, 2012, 142 p.

- Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe, Vocabulaire Français-Fang, Paris, L'Harmattan, 2013, 266 p. (ISBN 9782336291239)

- Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe, 1er Congrès International des Fang de Mitzic-Gabon (1947), Paris, L'Harmattan-Gabon, 2018, 158 p.

- Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe, Vocabulaire thématique fang-français, Paris, L'Harmattan-Gabon, 2019, 206 p.

- Idelette Dugast, « Beti et Pahouins », Inventaire Ethnique du Sud-Cameroun, Dakar, 1949, p. 57-94

- M. Samba Edou, Les fondements initiatiques d'une pédagogie religieuse pour les Pahouins du Sud-Cameroun. Essai sur la catéchèse des adultes, Université des sciences humaines de Strasbourg, Faculté de théologie catholique, 237 p.

- Louis Franc, « De l'origine des Pahouins. Essai de résolution de ce problème ethnologique », Maloine, Paris, 1905,19 p.

Philippe Laburthe-Tolra, Les seigneurs de la forêt, essai sur le passé historique, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens Beti du Cameroun, L'Harmattan,

Philippe Laburthe-Tolra, Les seigneurs de la forêt, essai sur le passé historique, l'organisation sociale et les normes éthiques des anciens Beti du Cameroun, L'Harmattan, - Henri Lavignotte, L’Évur. Croyance des pahouins du Gabon, Paris, 1936, 77 p.

Yves Le Fur (commissaire et directeur de la publication), Louis Perrois (conseiller scientifique) et al. (Exposition : musée du Quai Branly, 2017-2018), Les Forêts natales : Arts d'Afrique équatoriale atlantique, Actes Sud et Musée du Quai Branly, , 367 p., 33 cm (ISBN 978-2-35744-097-5), p. 39-42 et 51-79

Yves Le Fur (commissaire et directeur de la publication), Louis Perrois (conseiller scientifique) et al. (Exposition : musée du Quai Branly, 2017-2018), Les Forêts natales : Arts d'Afrique équatoriale atlantique, Actes Sud et Musée du Quai Branly, , 367 p., 33 cm (ISBN 978-2-35744-097-5), p. 39-42 et 51-79- Paul Mba Abessole, Aux sources de la culture Fan, L’Harmattan, , 104 p. (ISBN 978-2-296-02055-9, lire en ligne)

- Paul Mba Abessole, Comprendre le mvet : à partir du récit de Zong Midzi Mi'Obame, Paris, L'Harmattan, , 110 p., broché (ISBN 978-2-296-13880-3, lire en ligne) - version électronique pour lecteur kindle. Existe en bilingue. Enregistrement d'octobre 1960 de Zwè Nguema, « Zong Midzi » sur You Tube.

- Léon Mba, Écrits ethnographiques (Les Pahouins du Gabon du 19e siècle à l’aube du 20e siècle suivi de Essai de Droit coutumier pahouin), 2002, 125 p. (ISBN 2-912776-25-2) (OCLC 50912668)

- Paul Mba Abessole, La langue Fang aux éclats, Les Editions Ntsame, , broché

- Bonaventure Mve Ondo, Sagesse et initiation à travers les contes mythes et légendes fang, Paris, L'Harmattan, , 215 p. (ISBN 978-2-296-02870-8, lire en ligne)

Ndong Ndoutoumé, Tsira, Le Mvet, art total, Présence africaine, , 155 p., 21 cm

Ndong Ndoutoumé, Tsira, Le Mvet, art total, Présence africaine, , 155 p., 21 cm- Honorine Ngou, Mariage et violence dans la société traditionnelle Fang au Gabon, Paris, L'Harmattan, , 251 p. (ISBN 978-2-296-03379-5, lire en ligne)

- Paulin Nguema-Obam, Aspects de la religion fang : essai d'interprétation de la formule de bénédiction, Karthala, , 99 p. (ISBN 978-2-86537-094-8, lire en ligne)

- Paulin Nguema-Obam, Fang du Gabon : Les tambours de la tradition, Paris, Éditions Karthala, , 192 p.

Louis Perrois, Fang, 5 Continents, , 154 p. (ISBN 978-88-7439-295-7)

Louis Perrois, Fang, 5 Continents, , 154 p. (ISBN 978-88-7439-295-7)- Anges F. Ratanga-Atoz, Les Peuples du Gabon occidental : Ng'omyènè Shekiani Bakèlè Benga Ngubi Gisire Varama Lumbu Vili et Fang pendant la première période coloniale (1839-1914), t. I : Le Cadre institutionnel, Libreville, Éditions Raponda Walker, , 359 p. (ISBN 2-912776-17-1)

- Jean Baptiste Roche (Capitaine), Au pays des Pahouins. (Du Rio Mouny au Cameroun.), Paris, 1904, 198 p.

- Henri Trilles, Mille lieues dans l'inconnu : en pleine forêt équatoriale chez les Fang anthropophages, Libraire de l'œuvre Saint-Charles, , 136 p.

Lire aussi

- P. Alexandre, « Pour un inventaire du folklore beti-bulu-fang : introduction au cycle de Boemoe », Journal de la Société des africanistes, vol. 37, no 1, , p. 7-24 (lire en ligne [PDF])

- H. Avelot, « L'art et la mode chez les Pahouins », L'Illustration, no 2972, (lire en ligne)

- Georges Balandier, Aspects de l'évolution sociale chez les Fang du Gabon, Chicoutimi (Québec, Canada), Université du Québec à Chicoutimi, (lire en ligne [PDF])

- H.-M. Bot Ba Njogk, « Prééminences sociales et système politico-religieux dans la société traditionnelle Bulu et Fang », Journal de la Société des Africanistes, vol. 30, no 2, , p. 151-171 (DOI 10.3406/jafr.1960.1922, lire en ligne [PDF])

- Henri Brunschwig, « Expéditions punitives au Gabon (1875-1877) », Cahiers d'études africaines, vol. 2, no 7, , p. 347-361 (lire en ligne [PDF])

- Xavier Cadet, Histoire des Fang, Peuple Gabonais, Université de Lille 3 - Charles de Gaulle, , thèse en ligne (lire en ligne)

- C. Coquery-Vidrovitch et Issiaka Mandé, « Dévoreurs de la nation : Les migrations Fang au Gabon », dans Être étranger et migrant en Afrique au *XXe siècle, Paris, L’Harmattan, , p. 169-87

- A. Cottes, « La Guinée Espagnole », Annales de Géographie, vol. 18, no 102, , p. 433-450 (DOI 10.3406/geo.1909.2522, lire en ligne [PDF])

- Denis-Pierre de Pedrals, « L'origine des Fang », Tropiques, revue des troupes coloniales, ministère de la Défense nationale, ministère de la France d'outre-mer, no 348, (lire en ligne)

- M. Gentil, « Au pays des Pahouins », Le Petit Journal militaire, maritime, colonial, , article no 64 (lire en ligne)

- Henri Lavignotte, « L'Évur, croyance des Pahouin du Gabon », Cahier missionnaire, Paris, Société des missions évangéliques, no 20, (lire en ligne)

- Marquis de Compiègne, L'Afrique équatoriale, gabonais, pahouins, gallois, Paris, Plon, (lire en ligne)

- Louis Martrou, « Le nomadisme chez les Fang », Revue de géographie annuelle, t. 3, (lire en ligne)

- Henri Ngoa, Le Mariage chez les Ewondo : étude sociologique, Paris, Université de Paris La Sorbonne, , thèse de doctorat de troisième cycle (lire en ligne)

- Paulin Nguema-Obam, « De la justice et de la guerre chez les Fan », Notes Africaines, Université de Dakar, no 115, (lire en ligne)

- J.-B. Roche, Au Pays des Pahouins, du Rio Mouny au Cameroun, Paris - Limoges, André-Charles Lavauzelle, (lire en ligne)

- Marc-Louis Ropivia, « Les Fangs dans les grands lacs et la vallée du Nil », Présence Africaine, no 120, (lire en ligne)

- G. Roulet, « Les Pahouins, les Bakalais, les Boulous, et les Gabonais », Annales des voyages, de la géographie, de l'histoire et de l’archéologie, Paris, Challamel aîné, t. 4, (lire en ligne)

- E. Trezenem, « Notes ethnographiques sur les tribus Fan du Moyen Ogooué (Gabon) », Journal des africanistes, vol. 6, no 1, (lire en ligne)

- Henri Trilles, Chez les Fang ou quinze années de séjour au Congo-Français, Plon, (lire en ligne)

- Henri Trilles, « Proverbes fang », Bulletin de la société Neuchateloise de géographie, t. XVI, (lire en ligne)

- Henri Trilles, Mille lieues dans l'inconnu en pleine forêt équatoriale chez les Fang anthropophages, Bruges (Belgique), Librairie de l'œuvres Saint-Charles, (lire en ligne)

- Henri Trilles, Au Gabon dans les rivières de Monda, Bruges (Belgique), Desclée de Brouwer (lire en ligne)

- Simon-David Yana, « Fécondité et famille au Cameroun, les Bamiliéké, les Pahouin : Fang-Béti-Bulu »

Discographie

- Musiques cérémonielles (Fangs du Gabon), Fonti Musicali, (1re éd. 1996), audio

- Xylophones Fang, Prophet, (1re éd. 2000), audio

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Grove Art Online

- (da + en) Kunstindeks Danmark

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) « Fang Information - Arts & Life in Africa », sur The University of Iowa

- Lolke van der Veen, « Les Fang d’Afrique centrale : synoptique de recherches récentes sur l’origine d’une langue, d’une population, d’une culture », (ISSN 2107-7029) [vidéo]

- (fan) Ondua Engutu, « Dulu bon be Afrikara »

- Louis Martrou, « Les éki des Fang », Anthropos, (lire en ligne)

- L'Afrique équatoriale, gabonais, pahouins, gallois par le marquis de Compiègne

- Au pays des Pahouins Le Petit Journal Militaire, Maritime, Colonial - N°64,

- Le congrès Pahouin de Mitzic 1947 par Cyriaque Simon-Pierre Akomo-Zoghe

- Evur croyance des Pahouin du Gabon par Henri Lavignotte

- Au Pays des Pahouins du rio Mouny au Cameroun par J.-B. Roche

- Encyclopédie pahouine, Congo français : éléments de grammaire et dictionnaire français-pahouin par Victor Largeau, Encyclopédie en ligne