Famille von Wimpffen

Wimpffen est le patronyme d'une Maison d'extraction chevaleresque. D'après Bernard Chérin, généalogiste et historiographe des Ordres du Roi : « L'origine de la Maison de Wimpffen se perd dans l'Antiquité. Elle a été longtemps distinguée en Souabe et en Franconie. Des actes très authentiques, tirés des archives de Nuremberg, prouvent que cette Maison était déjà connue dès le XIe siècle, qu'elle y possédait des biens considérables et qu'elle y tenait un des premiers rangs; mais l'époque la plus commune à laquelle on puisse remonter la filiation est l'année 1363. »

| von Wimpffen | ||

Armes de la famille. | ||

| Période | depuis le XIIe siècle | |

|---|---|---|

| Pays ou province d’origine | Franconie | |

| Allégeance | ||

| Charges | médecin, diplomate, échevin, maire, industriel, journaliste, conseiller, chambellan | |

| Fonctions militaires | généraux, maréchal d'Empire | |

| Preuves de noblesse | ||

| Autres | baron, comte | |

Origine

Le premier membre connu est Wilhelm von Wimpfen (de), né à Haguenau, en Alsace, vers 1194, provenant de Franconie. Ses ancêtres, au service des rois franconiens, avaient participé à la conquête de l'Alémanie. Il reprend en 1220 les fonctions d'huissier de justice royale de la ville de Wimpfen. Par la suite, il s'attache l'empereur Frédéric II du Saint-Empire et son fils le roi Henri II de Souabe et devient gouverneur impérial de différentes villes : Wimpfen, Nuremberg, Rothenburg et Schweinfurt. Conrad IV du Saint-Empire le nomme Burggraf de Trifels, où étaient entreposés les joyaux de la couronne. Il meurt dans sa ville natale en 1264.

Armoiries

- De gueules à un bélier d'argent sautant, accorné et onglé d'or (armes anciennes).

- De gueules à un bélier rampant d'argent, posé sur une montagne de trois coupeaux de sinople mouvante de la pointe de l'écu, tenant dans ses pattes de devant une croix (de Lorraine) d'or.

- Dans l'Armorial général de France, Haute et Basse Alsace, de Charles d'Hozier, édit de 1696 : D'azur à un renard rampant d'argent, posé sur une montagne de trois coupeaux de sinople mouvante de la pointe de l'écu, tenant dans sa patte dextre une croix d'or (Jean Wimpff(en), D'azur à un renard rampant d'argent tenant dans sa patte dextre une croix fichée d'or (Jean-Jacques Wimpff(en), D'azur à un renard rampant contourné d'argent, posé sur une montagne de trois coupeaux de sinople mouvante de la pointe de l'écu, tenant dans sa patte senestre une croix d'or (Jean-Georges Wimpff(en).

Membres notables

- Hermann von Wimpfen, gouverneur royal de Wimpfen et de Haguenau en 1286 pour l'empereur Rodolphe de Habsbourg. Il est le fils de Wilhelm II von Wimpfen et le petit-fils de Wilhelm von Wimpfen, Burggraf de Trifels.

- Sigismond (Hermann) von Wimpffen, créé baron du Saint-Empire romain germanique par diplôme de 1363.

- Hans von Wimpffen (1418, Haguenau - 1491, Haguenau), fils de Friedrich August von Wimpffen et de Ludoviva Theresia von Wolskehl. Connu pour ses voyages en France et en Italie. Officier, il fut notamment commandant du siège de Lindbronn où il s'illustre. Il est échevin de la ville de Haguenau 14/1/1481 jusqu'à sa mort.

- John Albert von Wimpf(f)en (Augsbourg, 1539 -1589, Nuremberg), fils de Wilhem von Wimpffen et de Magdalena Schmucker zu Lauenburg. Médecin formé à Strasbourg, philosophe, il était un ami proche de Paracelse, dont il supervisé et édité en partie les travaux. Il exerça à Augsbourg et à Nuremberg. On lui doit notamment De concordia Hippocraticorum et Paracelsistarum libri magni. Excursiones defensivae cum appendice, quid medico sit faciundum, édité à Munich en 1569 et à Strasbourg en 1615

- Johann Joseph (Hermann) von Wimpffen (1547), seigneur de Brixenstein, époux en 1571 de Maria Dorothea comtesse von Schwarzenberg (1558).

- Johann Friedrich von Wimpffen (1581 - 1668), colonel de l'Empire.

- Johann Dietrich Freiherr von Wimpffen (1583, Nuremberg -1679, Durlach), colonel impérial (Kaiserlicher Feldobrist), chambellan et grand-maître de la margrave de Bade-urlach, baron par lettres patentes de l'Empereur Léopold 13/11/1658.

- Jean de Wimpff(en), fermier ou traitant (ferme générale) des revenus la ville de Brisach.

- Jean Jacques de Wimpff(en), conseiller du magistrat de la ville de Brisach.

- Jean Paul de Wimpff(en) (1625 -1694, Haguenau), acquiert la dignité héréditaire de Consul (Statmeister) à Haguenau.

- Jean Georges I de Wimpff(en) (1656, Haguenau - 1681, Haguenau), conseiller des Princes palatins des Deux-Ponts et grand bailli du Bailliage de Guttenberg et de la Petie-Pierre, consul (Statmeister) à Haguenau.

- Jean Georges II de Wimpff(en) (1689 -1767, Wissembourg), grand bailli de Guttenberg et de la Petite-Pierre, conseiller intime du duc de Deux-Ponts.

- Stanislas Gustave-Louis baron de Wimpffen (1730 -1793), conseiller royal et chambellan à la cour du Pfalz-Zweibrücken et grand sénéchal héréditaire de Herrschaft-Guttenberg.

- Felix I de Wimpffen, baron, (1744, Deux-Ponts - 1814, Bayeux), général d’Empire français.

- Germain (Hermann) baron de Wimpffen (1754, Neuwiller - 1820, Neuf-Brisach), militaire français puis impérial, diplomate. Il participe comme sous-lieutenant à la conquête de la Corse par l'Armée française au régiment de la Marck (1768), puis est nommé capitaine de grenadier en 1781. Pour sa conduite courageuse, il est nommé Mestre de camp en second au Régiment de Bouillon. Il prend ainsi part à la guerre d'indépendance américaine sous les ordres du marquis de La Fayette, à la prise de Mahon et de Gibraltar. Il s'y distingue et Louis XVI lui accorde une récompense de 300 livres. Le , le roi le nomme chevalier de l'ordre de Saint-Louis puis est promu lieutenant-colonel au Royal Deux-Ponts. Démissionnaire en 1792, il émigre en Allemagne, alors que trois membres de sa famille défendent la frontière française contre les armées de la Première Coalition : Felix de Wimpffen, en tant que commandant de la forteresse de Thionville, Louis François (Neuf-Brisach) et Hermann (Philippeville). Il passe les années suivantes à Düsseldorf et dans la ville de ses ancêtres, à Wimpfen, puis se met au service du duc de Wurtemberg. On lui confie des responsabilités dans l'armée ainsi que des missions diplomatiques: il est envoyé comme ambassadeur du Wurtemberg à Berlin et à Dresde en 1806. Il est colonel dans l'armée Wurtemberg en 1805 puis major-général en 1808 au sein de la Confédération du Rhin. Il retourne en France en 1812, dans la forteresse alsacienne de Neuf-Brisach. Il devient maire de Neuf-Brisach après 1815. Tombé en disgrâce auprès de Louis XVIII, ses demandes de pension en raison de son appartenance à l'armée française avant et pendant la Révolution sont rejetées. Il est contraint de vivre chichement sur son salaire de maire et sur la petite pension du Wurtemberg. Après des années de démarches, une pension lui est enfin accordée en 1818. Il meurt d'une pneumonie deux ans plus tard à Neuf-Bach.

- Maximilian von Wimpffen (1770 - 1854), général et feld-maréchal autrichien.

- Félix Victor Charles Emmanuel de Wimpffen (1778 - 1813), frère de Dagobert qui suit, colonel baron de l'Empire français

- Dagobert Sigismond Laurent de Wimpffen (1782, Francfort-sur-le-Main - 1800), général français.

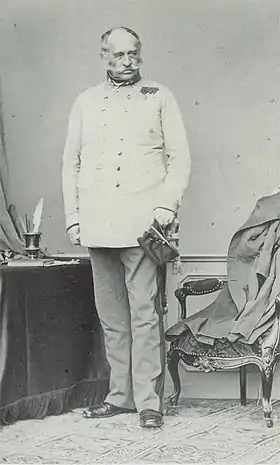

- Franz comte von Wimpffen (1797, Prague - 1870, Gorizia), maréchal autrichien.

- Felix II de Wimpffen (1811 - 1884), fils du précédent, général français de la guerre franco-prussienne de 1870.

- Caroline Sophia von Wimpffen (1861, Stuttgart - 1907, Tallin), mère du Baron Roman von Ungern-Sternberg (1886-1921).

- Georges baron de Wimpffen (1862, Colmar - 1947, Paris), général français.

- Jean baron de Wimpffen, fils du précédent et de Marie de Bompard. Jeune officier français, il meurt au champ d'honneur en 1918 comme lieutenant au 11e régiment d'infanterie de ligne. Il est décoré de la Croix de guerre. Avec lui meurt le dernier membre masculin de la branche française des Wimpffen.

- Ivan III baron von Wimpffen (1903, Bratislava – 1990, Vienne). Il sort de l’École militaire en 1918 et terminera lieutenant-colonel de Hussard. Inscrit à l'université de droit de Budapest, il part ensuite à Paris en 1925, où il rencontre sa future femme, Clara Both von Bothfalva (1907-2000), alors étudiante à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris. Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris en 1929. Il commence ensuite une carrière journalistique. Il est nommé à la tête de la Section des Affaires étrangères de la Radio hongroise (Magyar Radio). Après l'arrivée du communisme en Hongrie, il est relevé de son poste. « Ennemi de classe », aristocrate, il travaille comme ouvrier apiculteur puis secrétaire-traducteur. Il quitte la Hongrie en 1958 pour Vienne, où il devient directeur du « palais Pálffy (de) ».

- George Ivan von Wimpffen (1931, Budapest), fils du précédent. Ingénieur, considéré comme un «ennemi de classe», opposé au régime communiste en place dans lequel il est chaudronnier, il quitte la Hongrie après la Révolution de 1956 et s'installe aux États-Unis, dans l'Illinois, où il fondera une entreprise d'outil mécanique, la Savex.

Galerie

général baron Félix II de Wimpffen

général baron Félix II de Wimpffen Sculpture du précédent au cimetière du Père-Lachaise

Sculpture du précédent au cimetière du Père-Lachaise.JPG.webp) général baron Felix I de Wimpffen

général baron Felix I de Wimpffen Field Marshal baron Maximilian von Wimpffen

Field Marshal baron Maximilian von Wimpffen idem

idem maréchal comte Franz von Wimpffen

maréchal comte Franz von Wimpffen idem

idem