Famille Lallemant

La famille Lallemant est une famille de riches bourgeois de Bourges qui appartient à l’élite commerciale, politique et culturelle de son temps, la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle. Ils font partie d'un milieu de marchands et financiers. En relation avec le pouvoir royal, ils exercent des charges municipales à Bourges et de receveurs de finances royales. Deux membres de la famille, les frères Jean Lallemant l'Aîné et Jean Lallemant le Jeune, sont surtout connus pour avoir fait édifier une demeure, l'hôtel Lallemant, qui est un exemple précoce de la Première Renaissance française. Acquis par la ville de Bourges en 1826, l'hôtel Lallemant abrite depuis 1951 le musée des arts décoratifs de Bourges.

Généalogie

L'arbre généalogique de la famille Lallemant est, à partir de Guillaume l'Aïeul, le suivant[1]:17 :

| Guillaume l'Aïeul (†1474) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Colette (†après 1497) | Guillemette | Jean l'Ancien (1481-1494) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Jeanne (après 1524) | Guillaume (1462-1516) | Étienne (1463-1516) | Jean l'Aîné (~1465/70-1533) | Jean le Jeune (~1481-1548) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Étienne II (†avant 1497) | Guillaume III | Suzanne | François (†1561) | Françoise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Anne (1559-†?) | Anne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La famille Lallemant est probablement originaire d'Allemagne et serait arrivée à Bourges déjà au XIIIe siècle[2]. Nicolas Catherinot les dit originaires de Nuremberg[3]. Jean-Yves Ribault[4], en absence de sources vérifiable, est plus nuancé, mais signale l'existence d'un Oury (Ulrich) Lalemant à la fin du XIIe siècle[5]. Le premier membre de la famille documenté à Bourges est Guillaume Lallemant.

- Guillaume Lallemant

- est documenté comme « marchand et bourgeois à Bourges » en 1436, il possède alors deux maisons rue Coursalon; il réapparaît comme possédant plusieurs maisons en 1444. Il entretient des relations amicales avec Jacques Cœur[4] et lui achète son immeuble à la porte Gordaine. Il est marié avant 1448 avec Marie le Roy, fille (?) de Jacques II Le Roy, seigneur de Saint-Florent ; il est le beau-frère de Guillaume Leotier, médecin du futur Louis XI. Il meurt avant 1474. D'après Thaumassière, il est receveur général des finances de Normandie. Il habite rue Coursalon en 1458, maison qui brûle en . En 1468, il en fait construire une autre, brûlée dans le grand incendie qui a ravagé Bourges le . En plus de Jean, il a une fille Guillemette, mariée avec Guillaume Chambellan[6], maire de Bourges, et une autre fille, Colette, mariée avec Pierre Dubreuil.

- Jean Lallemant

- dit « le père » ou l'Ancien) pour le distinguer de ses enfants. Il est fils de Guillaume Lallemant. Il est receveur général des finances de Normandie[7] de 1481 à 1484; il épouse Marie Petit, fille d'Étienne Petit, trésorier général du Languedoc. Il a entre autres enfants quatre fils dont deux Jean, à savoir Jean l'Aîné et Jean le Jeune, deux autres fils Guillaume et Étienne, et une fille Jeanne. Jean Lallemant l'Ancien est cité parmi les notables de la ville en avril 1474 lors de la rébellion populaire contre les officiers de Louis XI à propos des foires de Bourges[6]. Il meurt le .

- Jean Lallemant l’Aîné

- seigneur du Préau (Cher) ; il succède à son père dans la charge de receveur général des finances de Normandie (1494-1497). Il est un le fondateur de l’ordre de la Table Ronde. Il est maire de Bourges en 1500; il épouse Jeanne Gaillard, fille de Michel Gaillard de Longjumeau, général des finances du Languedoc. Il est chargé de financer le transport d'œuvres d'art et le voyage de vingt-deux artistes italiens depuis Naples jusqu'au chantier royal d'Amboise lors de la première campagne d'Italie[7]. Il meurt le .

- Jean Lallemant le jeune

- seigneur de Marmagne. Argentier de Louis XII, trésorier général de Languedoc (1505-1521), maire de Bourges en 1510, épouse Jeanne de Champanges. Il est arrêté en 1535 pour détournements, emprisonné deux ans avec une forte amende. Il obtient des lettres de rémission en 1537, et retrouve ensuite ses charges auprès du roi[8]. Il devient contrôleur des finances du roi et, à ce titre, supervise encore en 1545 les rémunérations de Benvenuto Cellini pour ses travaux d'art[7]. Il meurt en 1548.

- Guillaume Lallemant

- est grand archidiacre de Tours, de Bourges, doyen de Tournai, protonotaire du Saint-Siège, maître de requêtes.

- Étienne Lallemant

- est chanoine de Tours et de la Sainte-Chapelle de Bourges, chancelier de la collégiale de Saint-Quentin en Vermandois.

- Jeanne

- épouse Jean Rousselet le Jeune, échevin de Lyon en 1497, dont le père Jean, également échevin de Lyon, était trésorier général du Languedoc[9] et pour le Milanais[10]

Les deux Jean ont, à eux deux, dix enfants. Les enfants de Jean le jeune sont trois fils et deux filles :

- François, seigneur de Marmagne, notaire et secrétaire du roi, trésorier des Ligues, secrétaire de l'amiral Chabot de Brion, marié à Jacqueline Boudet; ils ont des enfants : Jean, Marie[11], Marguerite et Anne qui épouse en 1589 Louis de Clermont d'Amboise, marquis de Reynel, bailli et gouverneur de Chaumont en Bassigny, tué le 3 novembre 1615.

- Étienne II, seigneur de Buy & de Vouzay, maître de requêtes, procureur de Charles de Guise, cardinal de Lorraine, conseiller au Grand Conseil, maire de Bourges en 1561. Marié avec Anne du Tillet, fille de Séraphin, président de la Chambre des comptes. Leur seul enfant Anne, dernière de la lignée, propriétaire de l'hôtel Lallemant, épouse en 1577 Jacques Viole d'Andrezel[12], président ès requêtes du Palais.

- Guillaume (dit Guillaume III), marchand en Flandres, seigneur de Marmagne, receveur général du taillon à Bourges.

- Françoise, mariée en 1526 avec Jacques Le Roy, seigneur de Saint-Caprais et de Saint-Florentin contrôleur général du Languedoc

- Suzanne, mariée avec Gonin Portier de Montifaut.

Une épitaphe, dans l'église Saint-Bonnet de Bourges, donne des indications sur la généalogie des frères Jean Lallemant qui confirment les informations :

Jean Lallemant et Marie Petit

Eurent deux fils, que Dieu tant assortit

Qu'en commun ont vécu frère avec frère

Et du même nom ont ressemblé au père

Et ces deux Jeans deux Jeannes épousèrent

Qui dix enfants sur terre proférèrent :

Jeanne Gaillard épousa Jean l'aisné

Et l'autre Jeanne eut l'autre Jean puisné

Laquelle avait de Champanges surnom

Tous six ont en titre de bon renom,

Et leur honneur en cetuy monde égal

Car chacun d'eux fut receveur général.

Le père au faict des Normans travailla

L'Office après au fils aisné bailla

Et le puisné acquit charge semblable

En Languedoc. Pays recommandable

(...)

— Épitaphe, extrait repris de Bulteau 1984, p. 64.

L'ordre des chevaliers la Table Ronde

|

L'ordre des chevaliers de la Table Ronde de Bourges est une association de notables de Bourges créée en et active jusqu'au début (voire au milieu) du XVIe siècle. Cette confrérie, dont les membres avaient leurs statuts et leurs armes, était dirigée par un chef élu par ses pairs, appelé « chef » ou « roi ». En , Jean de Cucharmoys, un jeune marchand de 21 ans né à Lyon dans une riche famille de marchands[13], est élu chef par six jeunes notables, membres fondateurs de l'ordre, parmi lesquels Jean Lallemant l'aîné[14]. Jean Lallemant le jeune est élu en . Jean Lallemant l'aîné, élu chef pendant dix mois en 1487, est réélu en 1490 pour un an, et est encore chef en 1533, année de sa mort[15]. Les autres membres étaient marchands et officiers du roi. D'abord au nombre de quatorze, ils sont au total jusqu'à vingt-trois. Jean Lallemant le jeune est élu chevalier le . Le rôle de cette confrérie était économique et honorifique. Les statuts ont été rédigés en 1487 et réécrits en . L'ordre compte alors seize membres, tous membres de la haute bourgeoisie de Bourges[15]. Ces statuts, les armoiries, ainsi que la liste des membres avec leurs dates d'admission - et, pour deux d'entre eux, leur date de radiation - et leurs dates de décès, ont été consignés dans un document sur parchemin d'une cinquantaine de feuillets intitulé Statuts et armoiries des chevaliers de la Table Ronde de Bourges, conservé à la British Library[16] et décrit dans (Jarry 1972) ou (Decu Teodorescu 2013). Le document a probablement été composé à partir de 1486, date de création de l'ordre, et s'achève par la mention de la mort de Jean Lallemant l'aîné en 1533. Chaque membre a ses propres armoiries composées d'un blason et entourée d'une chaîne constituée de « cinq dizaine de dix grains noirs enfilez de lacs de soie verte »[17]; cinq gros grains d'or séparent les dizaines. La chaîne se termine par un pendentif représentant la Vierge et l'Enfant. Il est possible que la naissance de la confrérie, en , ait un rapport avec la lutte des marchands et bourgeois de Bourges pour le maintien des foires à Bourges. Ce lien est mentionné dans un article d'Alain Collas[18]. Mais l'incendie de 1487 donne un premier coup aux foires, et Louis XII transfère les foires à Lyon en 1498. La confrérie périclite à partir de 1509, date de la dernière admission enregistrée. La taille de l’ordre diminue avec le décès de ses membres; en 1433, ils étaient huit.

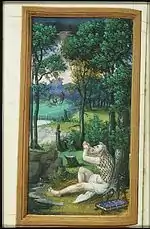

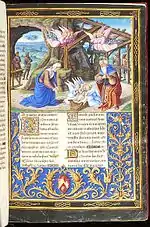

Les Lallemant, amateurs de livres

.jpg.webp)

Jean l'aîné et Jean le jeune ont commandé un certain nombre de livres manuscrits, ouvrages religieux pour la plupart mais pas seulement. D'autres portent leurs armes ou devises, parmi lesquelles « Delear prius », que l'on peut traduire par « Que je périsse plutôt ! », et également la devise « Quant sera-ce - Ce sera quant ». Le livre d'heures aux armes des Lallemant, aujourd'hui conservé à La Haye comporte une miniature réputée avec un lion rouge, coiffé d'un livre portant l'inscription « Delear prius », un casque et les armoiries de Jean Lallemant le jeune, semblables à celles de son écusson de chevalier de la Table Ronde. Dans le cadre, on peut lire une devise sur une banderole : « Dirupisti Domine vincula mea; tibi sacrifibo hostiam laudis et nominem domini invocabo »[19]. Le fond est tapissé de nœuds coupés.

Paul Chenu[20] répartit la propriété des livres entre les membres de la famille :

- 1 à Jean Lallemant (père), époux de Marie Petit;

- 4 à Jean Lallemant l'aîné;

- 6 à Jean Lallemant le jeune, dont un Roman de la Rose;

- 2 à Guillaume Lallemant dont 1 « acheté à Bourges en 1493 »;

- le dernier à un Lallemant dont les armes n'ont pas été identifiées.

Les livres ont été dispersés ensuite dans des bibliothèques et même, comme un des livres d'heures, démembrés. La liste que voici contient des titres mentionnés, sous une forme ou une autre, dans un texte d'Émile-A. van Moé[21]. Seymour de Ricci, Census of medieval and Renaissance manuscripts in the United States and Canada[22], mentionne d'autres manuscrits. Plusieurs de ces manuscrits sont illustrés par un enlumineur anonyme, de nom de convention maître du Boèce Lallemant.

- Virgile, bibliothèque municipale de Dijon, manuscrit 493[23]. Le folio 193v contient, accroché à un arbre, une targe avec les armoiries : un chevron et trois fleurs percées[20]. La notice de la bibliothèque met en doute l'interprétation comme armoiries de Lallemant. Enluminures de plusieurs mains, dont la principale est le Maître de Robert Gaguin.

- Livre d'heures de Jean Lallemant l'aîné. Encadrement et calendrier par le maître du Boèce Lallemant, en collaboration avec Jean Poyer. Démembré et dispersé, ancienne collection Rohan-Chabot, ancienne collection Firmin-Didot (vente du 10-, Manuscrit 24). Les parties sont aux

- Walters Art Gallery, Baltimore (W. 459)[24],

- Fitzwilliam Museum, Cambridge (Ms. 375) et

- British Library (Add. 39641).

- Le calendrier, retrouvé par Frédéric Sailland[1] dans une collection particulière et édité[25] dans son livre.

- Roman de la rose. Exemplaire destiné à Jean Lallemant l'aîné, Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg, manuscrit Stieglitz 14045.

- Consolation de Philosophie, dit le Boèce Lallemant destiné à Jean Lallemant l'aîné, vers 1498, Bibliothèque nationale de France, Lat. 6643, contenant le De consolatione philosophiae de Boèce et sa traduction. Enluminures attribuées du maître du Boèce Lallemant. Présence de la devise : « Quant sera-ce ? » suivie de « Ce sera quant ».

- Un autre livre d'heures, aux armes des Lallemant, aujourd'hui conservé à La Haye , Koninklijke Bibliotheek (Nederland) MS 74 G 38[26].

- Missel à l'usage de Tours (Ricci, p. 1460), figurant dans la vente Didot de 1879 sous le no 18 comme ayant appartenu à un membre de la famille Lallemant. Il est maintenant dans la bibliothèque Pierpont Morgan, à New-York, sous la cote M.495[27]. Il est identifié comme ayant appartenu à Guillaume Lallemant, fils de Jean Lallemant le jeune, seigneur de Marmagne, d'après l'héraldique : de gueules à chevron or entre trois roses argent centrées or. Les miniatures se partagent entre Jean Poyer et le Maître de Spencer 6, enlumineur berruyer. Les armes sont présentes sur les marges de nombreuses images, par exemple en bas des folios 8r et 50v.

- Flosculus proverbiorum Salomonis, de Guillaume Lallemant, grand archidiacre de Tours, doyen de Tournai, chanoine de Bourges. Enluminures attribuées au maître du Boèce Lallemant. Suivant une note inscrite par ce possesseur, fut acheté à Bourges le . Dans bibliothèque de l'Université de Princeton, collection Garrett 31.

- Antiquités judaïques de Josèphe. Bibliothèque de l'Arsenal, no 3686[28]. Porte à la date de 1489 et écrit par Jean Gomel pour « Jehan Lalemant, receveur général de Normandie ».

Cinq livres d'heures aux armes des Lallemant existent en Amérique, décrits par Ricci :

- Livre d’heures à l'usage de Bourges, Washington, bibliothèque du Congrès, Manuscrit MS 11 de la collection Rosenwald. Il s'agit d'un manuscrit provenant de Jean Lallemant le jeune[29], daté vers 1520. La devise est « Delear prius ». Ouvrage décrit en 1928 par Ernst Philip Goldschmidt[30]. Il contient également un lion rouge (folio 14v) et des petites miniatures avec le livre (titré delear prius) scellé, et d'autres avec un cilice.

- Livre d’heures usage de Bourges, Philadelphie, USA, bibliothèque publique, cote Lewis 87. On y lit l'inscription : « A Jehan Lalemant, fait le xii de juillet l'an mil cinq cens quarente quatre. ». Contient des séraphins (anges à six ailes) rouges et bleus.

- Enfin, trois manuscrits sont à la Walters Art Gallery de Baltimore (Ricci, p. 811, 812 et 816) :

- Un livre d'heures à l'usage de Rome (manuscrit Walters W. 446) qui serait également l'œuvre de Geoffroy Tory. Il provient de Lallemant le jeune (devise Delear prius)[29] et est daté de 1520 environ. Contient des miniatures avec des séraphins portant le livre (titré delear prius) scellé (folios 9v et 35v), et d'autres avec un cilice.

- Un deuxième livre d'heures (manuscrit Walters W. 451) porte la même devise, mais on n'indique rien concernant son copiste. Les enluminures ont probablement été ajoutées à un manuscrit antérieur[31]. Contient sept miniatures pleine page[32] qui reproduisent, presque à l'identique, une tour blanche avec un prisonnier agitant une banderole à travers une fenêtre grillagée. Elles diffèrent par l'apparition dans le ciel d'une crucifixion, de la Vierge, de la Visitation. Ces peintures sont une allusion à l'emprisonnement de Jean le jeune[31].

- Enfin, un troisième livre d'heures (Ricci, p. 816), qui est plutôt un livre de prières, porte seulement les armes des Lallemant.

M. de Ricci signale par ailleurs le no 2029 de la vente d'Aguesseau en 1785 : « Magistri Gualteri, Moralium dogma philosophorum » (écrit en 1495) , et le no 84 du catalogue Chardin, en 1811 : « Horae, Delear prius. »

Hôtel Lallemant

La réalisation la plus spectaculaire des frères Jean Lallemant est l'hôtel qui porte leur nom, et qui un témoignage important de la première renaissance française. Le palais est orné d'un ensemble impressionnant de sculptures décoratives, sous forme de pilastres, corniches, chapiteaux, colonnes, frontons, cheminées, médaillons, sous-faces de marches, moulures. Les décorations représentent des objets, comme les cornes d'abondance, coquilles, rinceaux, oves, flèches, tridents, coupes en feu, ou des personnages. Certains sont typiques, comme un phénix, le fou, un aigle, des oiseaux, ou plus clairement identifiés, comme saint Christophe, Pâris fils de Priam. Sur le palier voûté d'ogives, un moine au phylactère muet, un autre en prière, un troisième avec un livre ouvert, un autre veillant, un adepte tapis.

Les frères Lallemant étaient-ils alchimistes, ou au moins instruits en alchimie ? L'interprétation des sculptures de personnages en ce sens a été largement développé, depuis Fulcanelli, Jacques van Lennep, ou Michel Bulteau : le fou au casque de Mercure, l'alchimiste au matras, le scrutateur de nature, le souffleur, l'amateur de secrets, sont autant de noms pour des personnages sculptés en corniche dans le bâtiment.

Dans la chapelle, de dimensions modestes (2,60 × 3,80 × 5,40 m) mais importantes pour une demeure privée, c'est le plafond qui attire l'attention. Les trente caissons du plafond sculptés dans la pierre s'ordonnent en trois rangées de dix dans une pièce toute en longueur, terminée par un vitrail au blason de la famille Lallemant. Quatorze caissons à angelots et un enfant sans ailes alternent en quinconce avec quinze caissons où figurent des objets ou des animaux, signe de l'arrivée en France du style italianisant. « Parmi tous les décors, on remarque une colombe radieuse; une pomme d'arrosoir sur un brasier; un oiseau déchiquetant une tête de mort; un autre becquetant; une corne d'abondance; une ruche; un globe céleste avec la terre au centre; un enfant tenant une guirlande de perles, la lettre E dans des fleurs; une coquille enlacée d'un ruban à glands sur fond semé de E; un globe enflammé, au-dessus R R R; un livre entouré de flammes »[33].

Parmi les thèmes représenté, il y a notamment, dans la troisième rangée, à droite une ruche à l'ancienne, d'où s'échappent des abeilles et à gauche un pot de cuisine incliné laisse s'échapper de son flanc cassé des chausse-trappes ou tétrapodes. On note aussi, dans la quatrième rangée, un angelot qui urine d'un grand jet dans un sabot. Dans la cinquième rangée, l'angelot est remplacé par un garçon, sans ailes, montrant de l'index un livre ouvert de sa main droite. Les deux caissons voisins contiennent un avant-bras, dans des contextes différents.

Quant aux nombreuses apparitions de suites de R et E, notamment dans une niche contenant des RERE et RER alternant, Buhot de Kersers note, un peu désabusé : « On pourrait y voir l’impératif du verbe déponent reor, songer, si ce n'était folie de chercher une explication aux énigmes de la renaissance, que nous ne réussissons pas toujours à comprendre, même lorsque nous en avons la clef »[33].

Notes et références

- Sailland 2017.

- La Thaumassière, cité par Buhot de Kersers, p. 317.

- Bulteau 1984, p. 59-63.

- Ribault 1972.

- , Militaire de carrière, sergent d'armes du roi, mentionné en 1285 et 1286 dans les comptes de l’Écurie royale, Oury Lalemant loué pour ses faits de guerre dans des campagnes de Guyenne de 1297 et dans les Anciennes Chroniques de Flandres et la Branche des Royaux Lignages.

- Alain Collas, « Une famille de notables ordinaires aux XIVe, XVe et XVIe siècles : les Chambellan de Bourges, 1300-1585 », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, vol. 103, no 4, , p. 25-57 (DOI 10.3406/abpo.1996.3885, lire en ligne).

- Musée des Arts Décoratifs — Hôtel Lallemant.

- Sylvie Le Clech-Charton, « Les notaires et secrétaires du roi et la commande artistique officielle : service du roi, des grands et de la ville », Bibliothèque de l'école des chartes, vol. 146, no 2, , p. 307-335 (DOI 10.3406/bec.1988.450514, lire en ligne)

- Sa mort en 1505 laisse la place au frère de sa bru, Jean Lallemant le Jeune.

- Gauchery 1911.

- « Contrat de mariage (18 février 1574) », sur siv.archives-nationales.culture.gouv.fr, Salle des inventaires virtuelle

- François Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, , p. 307

- Bulteau 1984, p. 50-52.

- Les six membres fondateurs étaient Jean de Cucharmois, Jean Lallemant l'aîné, Pierre Filzdefemme, Jean George, Claude Pichonnet et Vincent de Vielbourg (Jarry 1972, p. 33).

- Jarry 1972.

- Manuscrit Harley 5301.

- Bulteau 1984, p. 54.

- Alain Collas, « Les gens qui comptent à Bourges au XVe siècle. Portrait de groupe de notables urbains », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, vol. 101, no 3, , p. 49-68 (DOI 10.3406/abpo.1994.3527, lire en ligne)

- Extrait du psaume 115. Devise que Michel Bulteau (Bulteau 1984, p. 66) traduit par Seigneur, tu as rompu mes chaînes; je te sacrifierai l'hostie de la louange et j'invoquerai ton nom.

- . Chenu 1949.

- van Moé 1939.

- Ricci, Census....

- Reproduction des miniatures sur la base enluminures

- une feuille à la Walters Gallery, cote W.459.1R, attribuée à Jean Pichore.

- « Le calendrier retrouvé de Jean Lallemant », Berry républicain, (lire en ligne, consulté le ).

- Medieval Illuminated Manuscripts.

- Manuscrit 495 sur le site Morgan Library and Museum.

- Ms-3686. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques Noitice de la BnF.

- Orth 1980, p. 70.

- Ernst Philip Goldschmidt, Les "Heures" de Jean Lallemant, written by Geoffroy Tory in 1506, Londres, E. P. Goldschmidt and C°, , 1 planche et 8 (BNF 32177986).

- Orth 1980, p. 86.

- Tours au prisonnier du W. 451.

- Buhot de Kersers, p. 324

Bibliographie

- Musée des Arts Décoratifs — Hôtel Lallemant : Document d'aide à la visite, Ville de Bourges, , 4 p.

- Michel Bulteau, L'Hôtel Lallemant de Bourges : historique et symbolique d'une demeure à l'antique, Paris, Éditions Garancière, , 155 p. (ISBN 2-7340-0046-6, OCLC 15518256, SUDOC 020197446).

- Nicolas Catherinot, Les Églises de Bourges, par le Sr Catherinot, Bourges, , 12 p. (SUDOC 174379765, lire en ligne).

- (en) « Statuts et armoiries des chevaliers de la Table Ronde de Bourges », Manuscrit Harley 5301, British Library

- Émile-A. van Moé, « Manuscrits à peintures aux armes des Lallemant, de Bourges », Bibliothèque de l'école des chartes., t. 100, no 1, , p. 238-240 (lire en ligne)

- Seymour de Ricci et William Jerome Wilson (assistant), Census of medieval and Renaissance Manuscripts in the United States and Canada, New-York, The H.W. Wilson Co, 1937-1940 (SUDOC 065452836) — 2 volumes. Une autre édition en volumes. Réimpression en 4 volumes par Klaus reprint corporation, 1961-1962 (Notice sudoc|04825293X).

- Alphonse Buhot de Kersers, Histoire et statistique monumentale du Cher, t. II, Bourges, Pigelet & Tardy, , 1 carte, 49 planches et 375, « Canton de Bourges », Troisième partie, Monuments civils : Hôtel Lallemant, p. 317-325 — Livre réédité en 1996 dans la collection « Monographies des villes et villages de France », Office d'édition du livre d'histoire.

- Paul Chenu, « Un nouveau manuscrit à peintures aux armes de Lallemant (de Bourges) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 93, no 4, , p. 317-319 (ISSN 0065-0536, DOI 10.3406/crai.1949.78447, lire en ligne)

- Myra Dickman Orth, « Two Books of Hours for Jean Lallemant le Jeune », The Journal of the Walters Art Gallery, The Walters Art Museum, vol. 38, , p. 70-93 (JSTOR 20168971).

- Paul Gauchery, « Le livre d'heures de Jehan Lallemant le Jeune », Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, vol. 33 (1910), , p. 313-362 (lire en ligne).

- Frédéric Sailland (préf. Béatrice de Chancel-Bardelot, photogr. Georges Sailland), L'Hôtel Renaissance des Lallemant dévoilé par leurs manuscrits enluminés, Bourges, DL, , 144 p. (ISBN 979-10-699-0060-8, SUDOC 203133749).

- Jean-Yves Ribault, « Note sur les origines de la famille Lallemant », Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, no 29, , p. 18-33.

- Bernard Jarry, « Les statuts de la Table Ronde de Bourges », Cahiers d’archéologie et d’histoire du Berry, no 29, , p. 62-64.

- Carmen Decu Teodorescu, « Contribution héraldique à l'étude du bénitier fleurdelisé de l'église Notre-Dame de Bourges », Cahiers d'Archéologie et d'Histoire du Berry, no 198, , p. 3-14.

- David Rivaud, Les villes et le roi : Les municipalités de Bourges, Poitiers et Tours et l'émergence de l'État moderne (v. 1440-v. 1560), Presses universitaires de Rennes, , 354 p. (ISBN 978-2-7535-2363-0, lire en ligne)

Liens externes

- Roland Narboux, « l'Hôtel alchimique Lallemant », L'encyclopédie de Bourges.

- ijnuhbes, « L'hôtel Lallemant de Bourges ».