Famille Bonivard

La famille Bonivard (latin Bonivardi) est une famille noble de Savoie, issue de la bourgeoise de Chambéry, et ayant obtenu des charges importantes dans le comté, puis duché de Savoie, du XIIIe au XVIe siècle.

| Bonivard (de) Bonnivard | |

Armes. | |

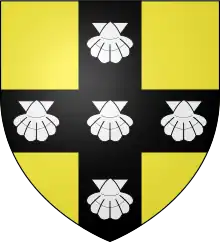

| Blasonnement | D'or à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'argent |

|---|---|

| Période | XIIIe au XVIe siècle |

| Pays ou province d’origine | Chambéry (Comté de Savoie) |

| Allégeance | Comtes de Savoie |

| Charges | Châtelains, Chambellan du duc de Savoie |

| Fonctions ecclésiastiques | Évêque, prieurs commendataires |

| Preuves de noblesse | |

| Autres | Chevalier de l'Ordre du Collier (1362) |

Histoire

La famille Bonivard, issue de la bourgeoisie de Chambéry, a accédé au rang de la noblesse durant les XIIIe siècle et XIVe siècle[1] - [2]. L'historien Pierre Lafargue qui a travaillé notamment sur cette famille relève que « Des années 1230 aux années 1530, la famille Bonivard exprime avec une remarquable vitalité les enjeux politiques et sociaux de la fin du Moyen Âge savoyard »[3].

Le comte Amédée de Foras relève que ses membres seraient de « simples marchands », selon les notes de Samuel Guichenon[1]. Les Bonivard semblent toutefois avoir obtenu des biens féodaux au cours du XIIIe siècle (Foras)[1], notamment dans les alentours de Chambéry, ainsi qu'en Maurienne[3]. Foras conclut que « c'est probablement ainsi que la noblesse est venue dans cette famille »[1].

Un Bonivard (Jacques ?) est témoin lors de l'obtention d'une charte de franchises par la cité de Chambéry, par le comte Thomas Ier, en 1232[2] - [4].

Jacques Bonivard (le même ?), secrétaire du comte Thomas, est accusé par la tradition d'avoir provoquée « la colère divine, [provoquant ainsi] la chute partielle du mont Granier en 1248 »[2] - [5]. Il semble que sa réussite rapide à la cour de Savoie, ainsi que sa prétendue « cupidité », seraient à l'origine de ces rumeurs[2]. Une autre version précise qu'un Bonivard aurait chassé les moines du prieuré de Saint-Benoit à Granier et s'y serait installé[6].

Un Pierre Bonivard, en raison du soutien que lui vaut sa proximité avec le comte de Savoie, obtient le prieuré d'Arbin[7], en 1289. L'année suivante, il est mentionné comme bourgeois de Chambéry dans un acte où il se porte débiteur pour un homicide[ReG 1]. En 1309, un Guillaume de Bonivard est mentionné comme frère de l'ordre de Saint-Antoine dans une sentence arbitrale[ReG 2].

Les Bonivard obtiennent dès le début du XIVe siècle de nombreuses charges auprès du comte de Savoie[2]. Ainsi Jean Bonivard est « clerc des dépenses de l'Hôtel en 1300-1303 »[8]. Cette position lui permet de devenir « châtelain de Tarentaise en 1312, puis du Châtelard-en-Bauges de 1326 à 1340 »[8]. Il achète à Humbert de La Salle, en 1321, sa maison de Chambéry, avant d'acquérir par la suite son manoir à Montcharvin[9].

Un Pierre Bonivard est également mentionné comme châtelain, notamment de Pont-de-Beauvoisin, du Châtelard-en-Bauges et à Ugine, entre 1334 et 1368[8]. Cette famille est implantée dès cette période à Seyssel, où ses représentants obtiennent la châtellenie vers 1350[3] - [10]. Il s'agit notamment d'un certain Aymon, qui est châtelain au cours des deux périodes suivantes : 1357 à 1363, puis de 1384 à 1389, il réussit à se faire remplacer par son frère, François, pour la période de 1368 à 1378[8]. Il obtient aussi la fonction pour la châtellenie des Allinges entre 1363 et 1380[8]. Il est fait par ailleurs vicaire de Turin[8]. Cette position lui permet de devenir l'un des quinze chevaliers de l'Ordre du Collier, lors de sa création par Amédée VI de Savoie en 1362[1] - [8].

François Bonivard occupe les charges de capitaine des fortifications et châtelain de Tarentaise, ainsi que maître de l'Hôtel du comte de Savoie, entre 1375 et 1383[11].

En 1455, Louis Bonivard, seigneur de Saint-Michel-des-Déserts, chambellan et principal maître d'hôtel du duc de Savoie Louis Ier, achète à Gaston de Grailly, comte de Foix, la seigneurie et son château de Grilly, en Pays de Gex[12] - [13] - [14]. Il semble que la famille adopte les armes de la maison de Grailly à cette occasion[1].

La famille Bonivard s'éteint au cours du XVIe siècle[15]. Une branche cadette, installée à Vimines, dans la banlieue de Chambéry, part s'installer à Nice-sur-mer, vers le début du XVIIe siècle[15]. Elle semble disparaître, selon Foras, dans la famille Isnardi[15].

Héraldique

|

Les armes de la famille Bonivard se blasonnent ainsi : D'or à la croix de sable, chargée de cinq coquilles d'argent[1] - [16] - [17].

|

|---|

Personnalités

- Aymon (de) Bon(n)ivard, châtelain, vicaire de Turin, chevalier de l'Ordre du Collier, en 1362[1] - [8] - [18].

- Jacques de Bonivard, secrétaire du comte Thomas Ier, prieur commendataire de Saint-André (avt. 1248), accusé, par la tradition, d'être responsable de l'écroulement du Mont Granier[5].

- Jean de Bonivard († ), syndic de Chambéry, du 31 décembre 1354 au 22 juillet 1360[3].

- Louis Bonivard, chambellan et principal maître d'hôtel du duc de Savoie[12] - [13].

- Urbain Bonivard, son frère, prieur de Contamine (1450-), abbé de Pignerol (1466-), prieur commendataire de Saint-Victor de Genève ; évêque de Verceil (1469–1499)[19] - [20] ;

- Jean-Amédée Bonivard († ), son neveu, prieur commendataire de Saint-Victor de Genève (1483-1510)[19], abbé commendataire de Sainte-Marie de Pignerol (Piémont, 1493), de Payerne (1507-1512)[21] ;

- François Bonivard (1493-1570), son neveu, chroniqueur de Genève[19], prieur commendataire de Saint-Victor de Genève (1510-1519), bourgeois de Genève en 1537[22].

Titres

Seigneurs de Saint-Michel[1] (dit Saint-Michel-des-Déserts, puis Les Déserts) et de La Barre[1], en Savoie, de Lompnes (Angeville), en Bugey et de Grailly (Grilly)[1] (1455)[23] en Pays de Gex.

Charges

Des membres de la famille ont été châtelains de[24] :

- Allinges-Neuf-Thonon (mai 1363-v. 1380)[25]

- Beaufort (juillet 1355-mars 1356) ;

- Briançon et Salins, dite de Tarentaise (1312, 1383-1385) ;

- Chambéry (1449) ;

- Châtelard (1315-1318, 1323-1340, 1344-1351) ;

- Châtillon et Cluses (1502-1503) ;

- Conflans (1349-1351) ;

- Maurienne (1450-1456, 1459-1460) ;

- Montmélian (1449-1455) ;

- Seyssel (1357-1363, 1385-1391)[26] ;

- Ugine (1351-1352).

Aymon Bonivard fut courrier (« ou corrier, sorte d'administrateur ») de la Terre commune de Maurienne (1350-1357, 1374-1393), en même temps qu'il fut châtelain de Seyssel, d'Allinges-Neuf-Thonon, puis au-delà vicaire de Turin en 1373[26]. La charge de courrier passe à ses fils et leurs descendants jusqu'en 1451, puis de 1454 à 1456 et de 1465 à 1504[26].

Notes et références

Régeste genevois

- Acte du , (REG 0/0/1/1319).

- Sentence arbitrale du , (REG 0/0/1/1319).

Autres références

- Foras, p. 247.

- Demotz 2000, p. 414.

- Pierre Lafargue, « Les Bonivard, des notables chambériens à la fin du Moyen Age », publié dans le Bulletin de la Société des Amis du Vieux Chambéry, n°41, 2002.

- Lafargue 2001, p. 192 (lire en ligne).

- Stéphane Gal, Histoires verticales. Les usages politiques et culturels de la montagne (XIVe-XVIIIe siècles), Champ Vallon, , 456 p. (ISBN 979-1-02670-681-6, lire en ligne), p. 207-208.

- Jean-Marie Jeudy, Les sentiers autour de Chambéry, Syndicat d'initiative de Chambéry, 1985.

- Lafargue 2001, p. 190 (lire en ligne).

- Demotz 2000, p. 415.

- Michèle Brocard, Les Châteaux de Savoie, Cabédita, coll. « sites et villages » (ISBN 978-2-88295-142-7), p. 123.

- Lafargue 2001, p. 206-207 (lire en ligne).

- Lafargue 2001, p. 194 (lire en ligne).

- Archivum heraldicum, Société Suisse d'Héraldique, Volumes 48 à 49, 1934, p.103.

- Henri Buathier, Histoire des communes de l'Ain : Le Haut-Bugey, Le Valromey, Le pays de Gex, vol. 4, Horvath, , 519 p. (ISBN 978-2-7171-0315-1), p. 422-425.

- Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, Chambéry, , p. 359.

- Foras, p. 252.

- François Bonivard, Les chroniques de Genève, vol. 1, Genève, D. Dunant, (lire en ligne), p. 122.

- Joseph Hubert Willems, H Lamant, J -Y Conan, Armorial français; ou Répertoire alphabétique de tous les blasons et notices des familles nobles, patriciennes et bourgeoises de France, 17 vols., G. Lelotte, 1964-1979.

- Arnaud Bunel, « Armorial des Chevaliers de l'Annonciade », sur http://www.heraldique-europeenne.org/Principal.htm, Héraldique européenne (consulté le ).

- « Les Bonivard, à Genève et à Contamine », publié sur le site de la société locale « Les Amis de la Grande Maison » - www.lesamisdelagrandemaison.com.

- (it) Francois-Charles Uginet, « urbain-bonivard_(Dizionario-Biografico) », dans Enciclopedia Treccani, Rome, Istituto dell'Enciclopedia Italiana

- Claire Martinet, « Bonivard, Jean-Amédée ou Jean-Amé » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..

- Micheline Tripet, « Bonivard, François » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne, version du ..

- Henri Buathier, Histoire des communes de l'Ain : Le Haut-Bugey, Le Valromey, Le pays de Gex, Lyon, Horvath, , p. 422-425.

- « SA - Comptes des châtellenies, des subsides, des revenus et des judicatures », sur le site des Archives départementales de la Savoie - enligne.savoie-archives.fr (consulté en ), p. 3.

- Abbé Jean-François Gonthier (1847-1913), Les Châteaux et la chapelle des Allinges, Annecy, impr. de J. Niérat (Ancienne imprimerie Burdet), , 136 p. (lire en ligne).

- François-Clément de Mareschal de Luciane, « Discours de réception de M. le comte de Mareschal de Luciane : Souveraineté temporelle des évêques de Maurienne au Moyen Age (séance ) », Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Savoie, vol. III, no 4, , p. 253-380, notamment 302-303 (lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- Bernard Demotz, Le comté de Savoie du XIe au XVe siècle : Pouvoir, château et État au Moyen Âge, Genève, Slatkine, , 496 p. (ISBN 2-05-101676-3), p. 414-416.

- Comte Amédée de Foras, continué par le comte F.-C. de Mareschal, Armorial et nobiliaire de l'ancien duché de Savoie, vol. 1, Grenoble, Allier Frères, 1863-1910 (lire en ligne), p. 247-252, « Bonivard »

- Pierre Lafargue

- « Bourgeois et crédit : les Bonivard et les ducs de Savoie (XIVe – XVe siècles) », dans Guido Castelnuovo, Olivier Mattéoni, Crédit et Société : les sources, les techniques et les hommes : actes des 39e rencontres du Centre Européen d’Études bourguignonnes, Asti-Chambéry, septembre 1998, , p. 165-185

- « Entre ancrage et déracinement : les élites chambériennes et la fonction châtelaine (fin XIIIe-XVe siècle) », dans Guido Castelnuovo, Olivier Mattéoni, Tome 1, De part et d’autre des Alpes. Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge : actes de la table ronde de Chambéry, 11 et 12 octobre 2001, Publications de la Sorbonne, , 337 p. (ISBN 978-2-85944-560-7, lire en ligne), p. 189-219

Articles connexes

Liens externes

- Andrée Blanc, « Les Bonivard, à Genève et à Contamine », sur le site des Amis de la Grande Maison - www.lesamisdelagrandemaison.com (consulté en )