Eloul

Eloul (en hébreu : אֱלוּל, de l’akkadien eloulou « récolte » ; en amharique : loul) est le dernier mois de l’année civile (qui commence en tishri) et le 6e mois de l’année ecclésiastique (qui commence en nissan) du calendrier hébraïque.

C'est un mois estival « défectif » de 29 jours.

Il correspond dans le calendrier grégorien à une période entre la mi-août et la mi-septembre (ou la mi-octobre lors des années embolismiques).

Du fait de sa place dans le calendrier, le mois d'eloul est placé dans la tradition rabbinique sous le signe de la pénitence, en prélude au jugement divin rendu à Roch Hachana et scellé à Yom Kippour. Chacune des journées du mois (chabbat excepté) est saluée dans les synagogues par la sonnerie du chofar, un instrument à vent apparenté au cor. Les Juifs pieux jeûnent et certains consacrent leurs nuitées à la récitation de selihot, pièces liturgiques implorant le pardon divin.

Eloul dans les sources juives

Dans la Bible hébraïque

La Bible ignore, avant Néhémie 6:15, la dénomination eloul, celle-ci ayant été empruntée au calendrier babylonien[1]. Elle n’emploie pas davantage celle de yarea'h qayitz (hébreu ancien : ירח קיץ, « lunaison de la cueillette des figues ») qui désigne le mois dans le calendrier de Gezer[2] et utilise celle de « sixième mois[3] ». Le prophète Aggée, contemporain de Néhémie resté en Judée lors de la déportation des Judéens à Babylone, demeure d’ailleurs attaché à l’ancienne appellation[4].

Dans la littérature des Sages

La Meguilat Ta'anit, considérée comme l’une des premières sources écrites de la tradition rabbinique, mentionne trois jours en eloul au cours desquels elle interdit de jeûner, afin de marquer divers évènements de nature politique dont le parachèvement des murailles d’enceinte de Jérusalem, la sortie des Romains de la ville et l’expédition punitive sur des traitres[5]. Ces célébrations tombent en désuétude après la destruction du second Temple[6].

La Mishna, dont la composition est achevée environ un siècle après la destruction du Temple de Jérusalem, mentionne également des pratiques révolues : au temps du Temple, le 1er eloul marquait le nouvel an pour la dîme sur le bétail[7] et des émissaires étaient dépêchés en ce jour dans les communautés diasporiques afin de leur annoncer la néoménie et de leur permettre de célébrer la nouvelle année en son temps[8].

En revanche, le Midrash, recueil d’enseignements transmis et élaborés au cours des âges, rapporte un aspect du mois d’eloul suivi jusqu’à nos jours : en retraçant la chronologie des évènements bibliques à partir d’indices textuels et de traditions orales, les Sages parviennent à la conclusion que c’est au 1er jour du mois d’eloul que Moïse, ayant taillé les secondes tables de la Loi dans une carrière de saphir miraculeusement suscitée, serait remonté sur le mont Sinaï tandis qu’on faisait donner du chofar dans le camp, ainsi qu’il est dit (Psaumes 47:6) : « Dieu est monté au son du chofar ». Dès lors, de même que le premier séjour de Moïse sur le Sinaï avait duré quarante jours, quarante jours s’écoulent dans l’attente avant que Moïse ne redescende, le 10 tishri, avec les nouvelles tables, concrétisant la promesse faite par Dieu de pardonner au peuple le péché du veau d’or. C’est pourquoi les Sages instituent de faire sonner du chofar pendant quarante jours à partir de la néoménie d’eloul[9] - [10] (toutefois, l’on n’a plus vu depuis l’époque d’Ezra le Scribe, de mois d’eloul durant trente jours[11]).

Dans la littérature rabbinique médiévale et ultérieure

Au Moyen Âge, le décret des Sages est suivi mais une coutume se répand à partir de la Rhénanie de réduire les sonneries à Roch Hachana[12]. Certains l’expliquent par une interprétation de Psaumes 81:4 : « sonnez le mois du chofar – sonnez un mois complet [et pas davantage] »[13], d’autres suggèrent que « l’on confond ainsi le satan » qui perd le compte des jours et se trouve incapable de jouer son rôle d’accusateur à Roch Hachana[14]. Une autre coutume se développe aussi de lire des selihot, pièces liturgiques implorant le pardon divin, et des viddouïm (confessions) mais les pratiques varient en fonction des communautés[12] - [14].

L’atmosphère pénitentielle d’eloul est encore accentuée par les décisionnaires ultérieurs : diverses correspondances sont trouvées entre des versets bibliques incitant au repentir et les initiales d’eloul, dont ani ledodi vedodi li (« Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi[15] ») qui indique que Dieu est proche de ceux qui L’appellent[16]. Eloul devient particulièrement important dans les enseignements d'Israël Salanter[17], fondateur du mouvement du Moussar, au point qu'un zman eloul (temps d’eloul) est instauré dans les académies talmudiques, au cours duquel les étudiants sont encouragés à redoubler d'attention envers leur comportement et les textes d’éthique[18]. Certains jeûnent jusqu'à Yom Kippour[19] (comme il est interdit de jeûner à chabbat et à la néoménie, beaucoup commencent à jeûner après le 15 av[20]).

Lois et statuts d’eloul dans le judaïsme rabbinique

Eloul est, en vertu du calendrier hébraïque actuel, un mois constitutionnellement « défectif » de vingt-neuf jours ; sa néoménie est célébrée pendant deux jours, le 30 av et le 1er eloul, lequel doit obligatoirement avoir lieu un dimanche, lundi, mercredi ou vendredi[21].

Il est d'usage dans la plupart des communautés ashkénazes de s'y préparer dès la veille de la néoménie de ce mois, en jeûnant et en récitant le rituel de Yom Kippour Katan (en)[22]. Le matin, on sonne du chofar dès le 2 eloul jusqu'à la veille de roch hachana (jusqu'à yom kippour pour les séfarades[23]). Il est de coutume de réciter, soir et matin, le Psaume 27 jusqu'à Hoshanna Rabba ou Chemini Atseret, d'échanger avec les amis le souhait d'être inscrits et consignés dans le Livre de bonne vie[24] et de faire vérifier leurs objets de culte[25].

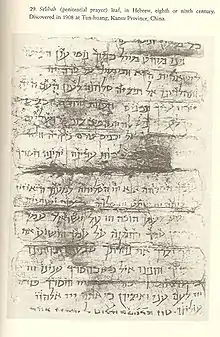

À partir du dimanche précédant roch hachana pour les ashkénazes ou du 2 eloul dans les communautés séfarades d'orient, on récite les selihot, une à deux heures avant le lever du soleil[26]. L'officiant des selihot, choisi parmi les hommes de bien notoires dans la communauté, s'enveloppe d'un tallit emprunté afin de pouvoir réaliser la bénédiction sur le tallit (certains séfarades ne la disent pas) bien qu'on puisse réciter les selihot et les treize attributs sans tallit. Les selihot ou au moins les treize attributs doivent être récités debout[27].

Un endeuillé qui a perdu son père ou sa mère moins de douze mois avant roch hachana ou yom kippour ne peut officier en ces jours mais il peut le faire lors des selihot sauf s'il se trouve dans la semaine suivant le décès[28]. Dans ce dernier cas, il n'a d'ailleurs pas le droit de sortir de son domicile pour se rendre à l'office de selihot, sauf la veille de roch hachana[29].

À la fin du mois d’eloul (c'est-à-dire la veille de Roch Hachana), il est d’usage de se rendre sur la tombe des justes après la prière du matin[30].

Eloul dans le karaïsme

Les Karaïtes, membres d’un courant juif n’acceptant d’autre autorité que la Bible hébraïque et rejetant l’autorité de la Torah orale, n’observent aucune des régulations rabbiniques concernant ce mois, y compris l’impossibilité pour eloul d’être un mois de trente jours.

C’est ainsi que Juda Halévi met en scène dans son Kuzari des Karaïtes se gaussant des Juifs rabbanites qui célèbrent Yom Kippour le 9 et non le 10 tishri car, selon leur méthode de détermination des néoménies, celle d’eloul a lieu un jour plus tard que la date calculée par les rabbins[31].

Notes et références

- Cf. Encyclopedia Judaica 2008

- Cf. (en) « Gezer Calendar (in Encyclopedia Judaica 2008) », sur Jewish Virtual Library (consulté le )

- Cf. Ézéchiel 8:1

- Aggée 1:1

- Meguilat Taanit chap. 6.

- Cf. T.B. Roch Hachana 18b.

- Mishna Roch Hachana 1:1.

- Mishna Roch Hachana 1:3.

- Pirqé de-Rabbi Éliézer, chap. 46, cf. Encyclopedia Judaica 2008 & Encyclopedia Talmudit 2009.

- Midrash Tanhouma sur Ki Tissa, chap. 31 s.v. psal lekha et ailleurs.

- T.B. Beitza 6a & Rachi ad loc., citant Néhémie 8:13 ; cf. Encyclopedia Talmudit 2009.

- Eleazar de Worms, Sefer HaRokeah, Hilkhot Rosh Hashana chap. 307

- Isaac Tyrnau, Minhaggim, Eloul, yemei haselihot

- Jacob ben Asher, Tour Orah Hayim 581:1

- Cantique des cantiques 6:3

- Cité par R'Tsaddok de Lublin au nom du Shla"h in Pri tzadik, devarim lèrosh hodesh eloul, 4, s.v. vèzè inyan

- I. Salanter, Or Israël, lettre n°14

- Yehezqel Levenstein, Or Yehezqel, p. 83

- Rem"a sur Choulhan Aroukh Orah Hayim 568:4

- Maguen Avraham Orah Hayim 568:17

- Tour Orah Hayim 427 & 428, Choulhan Aroukh Orah Hayim 428:2, cf. Encyclopedia Talmudit 2009.

- R' Shlomo Ganzfried, Kitsour Choulhan Aroukh (en) 128:1.

- Cf. Yossef Daat sur K.C.A. 128:5.

- K.C.A. 128:2.

- K.C.A. 128:3.

- K.C.A. 128:5.

- K.C.A. 128:6-7 & Y. D. ad loc.

- K.C.A. 121:8.

- K.C.A. 121:9.

- K.C.A. 121:13.

- J. Hallévi (trad. de Charles Touati), Le Kuzari, apologie de la religion méprisée, éd. Verdier 2001, coll. Les dix paroles, p. 121

Annexes

Voir aussi

Bibliographie

- (he) Juda David Eisenstein, Otzar dinim ouminhaggim, (lire en ligne), « Eloul »

- (he) Encyclopedia Talmudit, Eloul, vol. 2, Bar Ilan's Responsa Project (v. 1.17+), , p. 2.

- (en) Encyclopedia Judaica, Elul, The Gale Group, (lire en ligne).

- Kitsour Choulhan Aroukh, abrégé du Choulhane 'Aroukh, accompagné de Yossef Da'at, vol. II, p. 615-623, éd. Colbo, Paris, 1996/2009.