Elisabetta Sirani

Elisabetta Sirani (née le à Bologne et morte le ) est une peintre italienne dans la lignée de Guido Reni.

Biographie

Fille de Giovanni Andrea Sirani[1], peintre et marchand d'art, elle est l'aînée de quatre enfants, dont deux sœurs, Barbara et Anna-Maria suivirent ses traces, elle eut le mérite de s’imposer en tant que femme dans un milieu réservé aux hommes, quant à son frère, Antonio Maria, après des études de médecine, il quitta le domicile familial pour ne jamais y revenir. La famille Sirani était établie au numéro 7 de la Via Urbana dont la maison faisait également office d’atelier.

Giovan Andrea se rendit compte du talent de sa fille grâce à un ami de la famille, Carlo Cesare Malvasia[2]. Sceptique, Giovan Andrea se laissa finalement convaincre et décida d’intégrer sa fille, alors âgée de 13 ans, à l’atelier où œuvraient déjà Lorenzo Loli (1603-1672), Lorenzo Tinti (1626-1672) et Giulio Benzi (1647-1681). Elle s’initia à diverses techniques tels que le dessin, la gravure et la peinture. Outre l’apprentissage manuel, Elisabetta reçut un enseignement théorique et une culture littéraire grâce à la bibliothèque familiale à usage professionnel. À l'époque, les filles d’artiste désireuses de mener une carrière artistique n’avaient d’autres possibilités que celle de s’instruire par elles-mêmes, les portes de l’université étant closes pour les femmes et la pratique du nu formellement interdite au "sexe faible". Grâce aux œuvres de son père, Elisabetta Sirani s’enrichit d’une culture littéraire, artistique et scientifique. Furent recensés les Métamorphoses d’Ovide, les Vies de Plutarque, la Naturalis Historia de Pline, le De claris mulieribus de Boccace, les Vies de Giorgio Vasari ainsi que des ouvrages plus techniques sur la perspective ou la composition des vernis utilisés en peinture. Giovan Andrea possédait également des sculptures de la main de Michel-Ange.

À 17 ans, Elisabetta Sirani commença la rédaction d’un carnet énumérant et décrivant toutes ses œuvres, ce qui nous permet aujourd’hui de constater sa rapidité d’exécution, car en l’espace de 10 ans, elle répertoria 190 tableaux. Giovan Andrea, atteint d'arthrose et de goutte, dans l’incapacité de peindre, dut se résigner à passer le flambeau à sa fille qui prit la direction de l’atelier. Elle reçut sa première commande publique en 1658 par l'église de la Chartreuse de Bologne : un tableau représentant le Baptême du Christ, pendant de la Cène exécutée six ans auparavant par son père. La carrière d’Elisabetta Sirani prit alors son essor et de nombreuses commandes de particuliers et d'églises bolonaises affluèrent. À la fois portraitiste, peintre d’histoire religieuse et mythologique, Elisabetta Sirani devint le peintre à la mode. Sa réputation passa les frontières de Bologne pour s'étendre jusqu´à Florence et Rome grâce à ses commanditaires. Elle reçut d’ailleurs la visite du grand-duc de Toscane, Cosme de Médicis, dans son atelier, devenu alors une véritable attraction touristique. Sociable, elle n’avait pourtant pas le temps de voyager, encore moins d’entretenir une relation amoureuse, car elle devait subvenir aux besoins de sa famille. Elle vécut telle une recluse, sous l’emprise d’un père toujours plus exigeant. Elle fut l'héritière, sans doute, de la religieuse Caterina Vigri (1413-1463), célèbre miniaturiste au couvent des Corpus Domini, situé en face de la maison de la famille Sirani, et dont le procès de canonisation retentissait dans toute la ville. On lui prêta un amour platonique avec un élève de son père, Giovan Battista Zani, mais les sources diffèrent et ne mentionnent rien de réellement fondé.

En 1660, elle ouvrit un salon, puis une école de peinture réservée exclusivement aux femmes. La même année, Elisabetta Sirani fut admise à l’Accademia di San Luca de Rome, reconnaissance importante pour une femme, ce qui lui permit de gagner plus d’argent et de pouvoir s’adonner à son autre passion : la musique (elle jouait de la lyre et s’adonnait au chant). Elle forma de nombreuses artistes peintres, dont certaines persistèrent et percèrent dans le métier : Veronica Fontana et Ginevra Cantofoli, entre autres.

Elisabetta Sirani s'éteignit brusquement à l'âge de 27 ans, à la suite d'un ulcère gastrique.

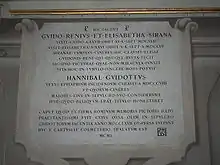

Elle est enterrée dans la chapelle Guidotti de la Basilique San Domenico de Bologne.

Controverses sur sa mort

Prise de douleurs le soir de sa mort, les médecins lui prescrivirent des onguents, mais ne réussirent pas à la sauver. Elle reçut les plus grands honneurs lors de ses funérailles le , trois mois après sa mort à la suite d'une autopsie et d'un procès contre sa servante accusée d’empoisonnement. En effet, à la suite de l’autopsie, les médecins constatèrent des trous dans son estomac et émirent l’hypothèse d’un empoisonnement. Les soupçons s’orientèrent immédiatement sur Lucia Tolomelli, servante d’Elisabetta Sirani, qui avait donné sa démission quelques jours avant la mort de l’artiste, démission refusée par les parents d’Elisabetta. Sa servante fut emprisonnée, puis exilée avant de revenir à Bologne à la demande de Giovanni Andrea Sirani qui lui pardonna.

Au XIXe siècle, l’histoire d’Elisabetta Sirani inspira les esprits romantiques qui lui consacrèrent plusieurs écrits dont une tragédie, insinuant que l’artiste se serait suicidée par amour. Une autre autopsie fut pratiquée par les médecins de l'époque qui arrivèrent à la conclusion d’une mort due à un ulcère à l’estomac, probablement à la suite d'un surmenage et de l’utilisation des pigments verts qui contenaient de l’arsenic au XVIIe siècle.

- Elisabetta Sirani

Jesus, portrait, Museo de Arte de Ponce

Jesus, portrait, Museo de Arte de Ponce Cleopatra

Cleopatra

Judith et Holofernes

Judith et Holofernes Judith et Holofernes

Judith et Holofernes Beatrice Cenci

Beatrice Cenci

Générosité

Générosité

Œuvres

- 1657 : Allégorie de la Fortune, pinceau, lavis de bistre clair et pierre noire. H. 0,337 ; L. 0,218 m[4]. Beaux-Arts de Paris. Ce dessin de grandes dimensions représente une figure allégorique certainement préparatoire au tableau de la Renommée. Représentée en pied, cette allégorie est une jeune femme nue en équilibre sur une sphère qui tient une voile gonflée par le vent et une corne d'abondance serrée contre son flanc[5].

- 1658 : Le Baptême du Christ, San Giacomo della Certosa, Bologne.

- 1658 : Allégorie de la peinture (autoportrait), Musée Pushkin, Moscou.

- 1658 : Judith avec la tête d’Holopherne, Burghley House, Stamford.

- 1658 : Sainte Madeleine pénitente, Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, Besançon.

- 1659 : Timoclée précipite le capitaine d’Alexandre Magne dans un puits, Musée de Capodimonte, Naples.

- 1659 : Libération du possédé de Constantinople, plume et encre brune, lavis brun. H. 0,200 ; L. 0,287 m[6]. Beaux-Arts de Paris. Cette feuille fait état d'une iconographie rare dont la source est le récit d'Agostino Calcagnino de 1639 (Dell'imagine edessena, Gênes) racontant l'histoire d'un possédé délivré à la vue de la Sainte Face portée en procession[7].

- 1661 : Petit Amour Medicis, Collection privée.

- 1662 : Saint Antoine de Padoue en adoration devant l’Enfant Jésus, Pinacothèque nationale, Bologne.

- 1662 : Portrait de Beatrice Cenci, Galleria Nazionale d'Arte Antica, Rome (souvent aussi attribué à Guido Reni).

- 1664 : Porcia se blessant à la cuisse, Ross Miles Foundation, Houston.

- 1665 : Portrait d’Anna Maria Ranuzzi Marsigli en Charité, Collections d’art et d’histoire de la Caisse d'épargne, Bologne.

- Autoportrait avec un page, plume et encre brune, lavis brun sur tracé à la sanguine. H. 0,286 ; L. 0,210 m[8]. Beaux-Arts de Paris. Au lieu de se présenter comme une peintre en train de pratiquer son art, Elisabetta Sirani choisit de s'afficher comme une dame de qualité suivant l'image de la femme éduquée et cultivée. Elle opte pour une figure en pied où sont mis en valeur sa silhouette et son maintien altier. Cette composition rappelle les portraits de Van Dyck peints à Gênes à la même époque[9] - [10].

Notes et références

- de l'école bolonaise, élève et principal assistant de Guido Reni

- il écrivit la biographie d’Elisabetta Sirani dans son ouvrage Felsina pittrice (1678)

- L'épitaphe latine indique :

Ici reposent

GUY RENI et ÉLISABETH SIRANI.

Guy vécut 67 ans et mourut le 15e jour des calendes de septembre de l'an 1642.

Élisabeth vécut 26 ans et mourut le 5e jour des calendes de septembre de l'an 1665.

Ce tombeau renferme les cendres d'Élisabeth Sirani

et protège aussi la dépouille de Guy Reni.

Ainsi, la mort put réunir dans ce tombeau deux miracles de la peinture que la vie n'a pas conjoints.

HANNIBAL GUIDOTTI

fit graver une ancienne épitaphe en l'an 1808

puisque leurs cendres contenaient, dans son propre tombeau, celles plus illustres de Guy Reni,

pour honorer ses restes d'une inscription.

La tête qui, à ce qu'assure la mémoire humaine, fut celle de ce peintre exceptionnel, dont les ossements gisaient jadis dans la sépulture des Guidotti, fut transférée ici depuis le cimetière de la Chartreuse

en 1950. - « Allégorie de la Fortune, Elisabetta Sirani », sur Cat'zArts

- Brugerolles, Emmanuelle, van Tuyll, Carel, Le Dessin à Bologne, Carrache, Guerchin, Dominiquin …, Chefs-d’œuvre des Beaux-Arts de Paris, Paris, Beaux-Arts éditions, 2019, p. 104-107, Cat. 26.

- « Libération du possédé de Constantinople, Elisabetta Sirani », sur Cat'zArts

- Brugerolles, Emmanuelle, van Tuyll, Carel, Le Dessin à Bologne, Carrache, Guerchin, Dominiquin …, Chefs-d’œuvre des Beaux-Arts de Paris, Paris, Beaux-Arts éditions, 2019, p. 108-110, Cat. 27.

- « Autoportrait avec un page, Elisabetta Sirani », sur Cat'zArts

- Brugerolles, Emmanuelle, van Tuyll, Carel, Le Dessin à Bologne, Carrache, Guerchin, Dominiquin …, Chefs-d’œuvre des Beaux-Arts de Paris, Paris, Beaux-Arts éditions, 2019, p. 111-113, Cat. 28.

- Sous la direction d’Emmanuelle Brugerolles, Portraits dans les collections de l’École des Beaux-Arts, Carnets d’études 36, Beaux-Arts de Paris les éditions, 2016, p 71-73, Cat. 22

- Exposition du au , au Musée Archéologique et Civique de Bologne.

Articles connexes

Autres femmes peintres de la Renaissance italienne :

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Royal Academy of Arts

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (de + en) Artists of the World Online

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en + de) Collection de peintures de l'État de Bavière

- (en) Cooper–Hewitt, Smithsonian Design Museum

- (en) Grove Art Online

- (es + en) Musée du Prado

- (de + en) Musée Städel

- (en) MutualArt

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en + sv) Nationalmuseum

- (nl + en) RKDartists

- (en) Smithsonian American Art Museum

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative à la recherche :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (ru) Très nombreux tableaux et dessins d'Elisabetta Sirani présentés sur le site Liveinternet.ru.