Defensor civitatis

Le defensor civitatis (litt : «défenseur de la cité »), aussi connu sous d’autres appellations telles que actor municipii[1] ou syndicus[2] était dans l’Empire romain tardif un personnage tantôt élu, tantôt nommé, faisant partie de l’administration de toutes les villes de quelque importance. Son mandat était de défendre les citoyens ordinaires contre les abus des plus riches (contra potentium iniurias) et d’administrer la justice dans les affaires simples[N 1]. Avec le temps, il en vint à assumer d’autres charges directement ou indirectement reliées, entre autres le paiement des impôts et taxes[3].

La fonction, qui existait probablement déjà dans certaines parties de l’empire, fut étendue à l’ensemble de celui-ci par les empereurs Valentinien et Valens en 364. Le defensor civitatis était alors nommé à vie par le préfet du prétoire et l’empereur. En 387, sous Théodose, la fonction devint élective et ses pouvoirs furent élargis pour inclure les affaires criminelles et religieuses. Dès 428, le defensor était devenu un magistrat municipal doté de pouvoirs administratif. Justinien tenta en 535 de redonner vie à une institution qui avait perdu sa vocation originelle, mais en vain, car ses pouvoirs s’étendant, le defensor deviendra bientôt une sorte de lieutenant-gouverneur à qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obéissance [4].

Contexte historique

.jpg.webp)

Le titre existait déjà à Sparte dans la Grèce antique, ainsi probablement qu’à Palmyre et dans d’autres villes de Syrie, mais avait une toute autre signification[5] : le syndikos tou dèmou (σύνδικος του δήμου)[6] était celui qui représentait les intérêts de la cité lors de procès[7]. Comme il s’agissait d’un acte ponctuel et non d’une véritable profession, le terme latin variait considérablement selon les circonstances. On parle ainsi dans un conflit portant sur une limite territoriale de praesentibus utrimque civitatis defensoribus[8] et, dans un autre procès de même nature, de l’actor municipii[9]. On trouve ainsi tantôt le terme defensor[10] tantôt celui d’actor[11], avec le même sens que le terme syndicus. Mais on peut trouver également defensor rei publicae[12], defensor coloniae[13], defensor publicus[14].

À Rome, on peut trouver l’origine du concept dans la notion de protection que le père devait à l’ensemble des membres de sa famille et dans le « tribunal de la plèbe » lequel dans les derniers siècles de la République, avait comme mission d’assister et de défendre les citoyens, notamment les plus pauvres, lorsque ceux-ci étaient lésés par une procédure gouvernementale[15].

Bref historique

C’est dans une constitution adressée par les empereurs Valentinien Ier (r. 364-375) et Valens (r. 364-378) au préfet du prétoire d’Italie Probus pour l’Illyrie et datant du 27 avril 364 [16] - [17] - [18] que cette fonction devient une profession reconnue visant à protéger les plus faibles (humiliores) contre les abus des riches (possessores)[19]. Soit que Probus ait demandé des instructions plus détaillées, soit que les deux empereurs aient voulu préciser leur pensée, l’année suivante une nouvelle constitution précisera dans quelles conditions devait se faire le choix du défenseur [17]. Le terme sous lequel on désignera cette charge variera selon les lieux et les époques, et on retrouvera également pour la désigner les termes defensor plebis[20], patronus plebis[21] ou vindex civitatis[22].

D’humble origine provinciale, Valentinien et Valens s’efforcèrent de protéger les classes les plus faibles de la société. L’extension de cette fonction à l’ensemble des municipalités de l’empire s’inscrivait dans une série de mesures à caractère social, comme la réforme des baux et la création d’un système rudimentaire de santé publique. Essentiellement ces defensores civitatis devaient être les protecteurs de la plèbe (innocenses, quieta rusticitas) contre les puissants. Dans chaque cité, les préfets du prétoire devaient choisir une personne qui ne soit pas en position d’autorité, laquelle se voyait octroyer des pouvoirs pour juger de cas mineurs de dettes, d’esclaves en fuite ou d’abus d’imposition de taxes, référant les cas plus graves directement au gouverneur[16] - [23].

Créée d’abord en tant que charge municipale pour le diocèse d’Illyrie, celle-ci ne tarda pas à se répandre « dans toutes les provinces »[24]. Une constitution générale datant de 385 définit le rôle du defensor civitatis comme celui d’un « père » pour les plébéiens qu’il doit protéger contre les abus des officiales et les excès de pouvoirs des gouverneurs[25]. Il ne semble pas cependant que cette mesure ait eu les effets escomptés, car dès 392 les empereurs durent rappeler à l’ordre les defensores d’Égypte, leur enjoignant de ne rien réclamer au-delà de ce qui est dû, de n’infliger aucune amende, de ne mettre personne à la torture et de se limiter aux fonctions prescrites par leur charge[26]. Il ne semble pas que les remontrances impériales périodiques aient vraiment mis fin à la décadence progressive de la profession, si bien que l’empereur Majorien (r. 457 – 461) devra constater que « les habitants des villes, privés de leurs défenseurs, se voient réduits à fuir dans leurs maisons de campagne ou même dans des contrées désertes pour échapper aux agents du fisc[27].

Dans une lettre circulaire qu’il enverra à tous les gouverneurs de province l’empereur annonce son intention d’en « revenir aux usages primitifs » tant en ce qui a trait à la nomination des défenseurs qu’à leurs attributions, retirant aux préfets le pouvoir de nommer les défenseurs pour se le réserver et rendant ces mêmes défenseurs responsables devant lui-même[28]. Cette réforme arrivait alors que l’empire d’Occident s’effondrait. Toutefois, elle devait être solidement ancrée puisque même lorsque l’empire d’Occident disparut en 476, cette fonction subsista dans la plupart des villes de quelque importance et sera conservée dans les royaumes germaniques successeurs jusqu’à ce qu’elle finisse par disparaitre lorsque les fonctions judiciaires seront assumées par les comites civitatis, délégués du roi dans les provinces qui géraient également les affaires financières et militaires [29].

Dans l’empire d’Orient, la fonction devint élective et ses pouvoirs seront élargis pour traiter aussi d’affaires criminelles et religieuses, de telle sorte que dans les premières décennies du Ve siècle, le défenseur de la cité était devenu un fonctionnaire municipal doté de pouvoirs administratifs étendus[4]. Comme dans l’empire d’Occident cette fonction devint source de corruption et d’inefficacité. Justinien Ier (r. 527-565) décida de lui rendre son lustre d’antan. Avec son préfet du prétoire, Jean de Cappadoce, cet empereur s’efforça d’améliorer l’efficacité de l’administration par l'élimination de la corruption, la redéfinition des relations entre administration civile et militaire, la simplification de l'appel judiciaire, l'accroissement du statut d'autorité des gouverneurs de province[30] - [31]. Non seulement obligea-t-il les municipalités à se doter d’une telle fonction, mais les notables de la ville se virent obliger de l’assumer par rotation pour une période de deux ans. Il en élargit les compétences et en fit la dernière instance pour tous les cas portant sur des montants de moins de 300 solidi[32]. Il donna également aux défenseurs le pouvoir de procéder à des arrestations pour tous les crimes et de référer les accusés au gouverneur de province[33]. Ceci fit en pratique du défenseur de la cité une sorte de lieutenant-gouverneur à qui fonctionnaires municipaux et provinciaux devaient obéissance. Devenant une position d’autorité, elle perdit son caractère de protection des plus pauvres, celle-ci passant progressivement aux mains de l’Église, en particulier des évêques[4].

La fonction disparut sous Léon VI (r. 886-912) en même temps que le régime municipal [34].

Conditions d’exercice de la fonction

À l’origine, les candidats étaient sélectionnés par les préfets du prétoire et leur nomination entérinée par l’empereur [35] - [36]. De l’an 387 à 409, la fonction devint élective[37] - [38]. À partir de 409, au suffrage universel se substitue un suffrage restreint confié aux évêques, membres du clergé, anciens magistrats, propriétaires fonciers et curiales, la nomination étant approuvée par le préfet[39] - [40] - [38].

Les candidats à ce poste devaient avoir exercé auparavant une fonction importante : gouverneur de province, agentes in rebus s’étant distingués dans leurs fonctions[N 2], fonctionnaires du gouvernement impérial et anciens avocats. À partir de 458, seuls des chrétiens orthodoxes purent être nommés[41]. Par contre, d’autres personnes étaient spécifiquement exclues : les anciens fonctionnaires de la préfecture du prétoire, les vicaires, lesquels étaient susceptibles d’avoir précisément commis des abus dans la collecte des impôts ou d’avoir encaissé des pots-de-vin, ainsi que les décurions (ici, les édiles municipaux et non les officiers militaires) considérés comme faisant partie de ces gens importants contre qui le défenseur du peuple devait précisément protéger les gens les plus humbles[35] - [42]. Même si chaque municipalité reconnue devait avoir son defensor [43], il apparut rapidement que dans ces conditions, il n’y aurait pas suffisamment de candidats pour combler le poste dans l’ensemble des municipalités de telle sorte que les titulaires dans les villes de grande importance devaient également s’occuper de celles de moindre importance située à proximité[44] - [45]. On dut ainsi accepter de réduire les exigences du poste, sans toutefois, en arriver à accepter les personnes exclues et, pour attirer le plus de candidats possible, on réduisit la durée du poste à cinq ans[46]. Ainsi, on finit par accepter des jeunes gens qui n’avaient pas derrière eux de carrière professionnelle[47] à la seule condition qu’ils soient de « bonne famille » et en 458 l’empereur Majorien (r. 457-461) réduisit les qualités requises à « posséder les qualités morales nécessaires »[48]. Néanmoins, on ne réussit pas à intéresser suffisamment de personnes ayant la formation voulue de telle sorte que s’accrut le nombre d’individus qui cherchaient moins à défendre les citoyens qu’à gagner leur vie par ce moyen. C’est pourquoi Justinien transforma la fonction en une « obligation civique » : tout citoyen ayant exercé une fonction importante dans une ville devait l’assumer en fonction d’un rôle établi à l’avance[49].

Évolution de la fonction

.jpg.webp)

La constitution de 364 disait simplement que les defensores civitatis devaient « défendre les plébéiens contre les injustices des puissants [50] ». Cette phrase laissait place à une large interprétation, les empereurs ayant probablement en vue de protéger les classes inférieures contre les percepteurs d’impôt, mais aussi contre les curiales ou décurions « que l’oppression rendait tyrans à leur tour, et poussait à rejeter sur les autres le fardeau sous lequel ils succombaient[50] ». À un defensor qui demandait des instructions sur les limites de ses compétences il fut précisé en 365 que celles-ci ne portaient que sur les causes mineures : faire payer une dette, ramener un esclave fugitif à son maitre, faire rendre à un contribuable le trop perçu d’une taxe. Pour les causes plus complexes, celles « qui étaient dignes de la grandeur du forum », le defensor devait les référer au gouverneur de la province[50].

Même dans ces limites il s’agissait d’un travail considérable, les plébéiens surtout dans les campagnes étant exposés à de nombreux dénis de justice de la part des différents fonctionnaires de l’administration et, s’ils avaient gain de cause, de la part de ceux-là mêmes qui auraient dû faire exécuter les jugements. À partir de 384, le défenseur devra aussi sévir contre les soldats qui, sortant de leur cantonnement, faisaient du maraudage dans les propriétés privées. Globalement, le defensor avait l’obligation de dénoncer au gouverneur tout ce qui était de nature à léser ses protégés[51].

La fonction de defensor civitatis permettait ainsi l’administration de la justice dans les choses simples de façon économique et rapide[35]. D’une part, on évitait à une large couche de la population la nécessité de payer des avocats, de voyager vers les capitales provinciales ainsi que d’assumer les frais élevés associés à la justice ordinaire ressortissant des gouverneurs de provinces; ces derniers d’autre part se voyaient déchargés d’une somme de travail considérable[35].

En 392 et 404, s’ajoutent des fonctions de police; les defensores sont chargés de prévenir le brigandage et de traduire devant le tribunal du gouverneur les auteurs de vols, d’homicides et d’attentats aux mœurs[52]. S’y ajoute en 392 un rôle en matière de police de la religion. Les empereurs ayant défendu les sacrifices païens, les gouverneurs de provinces, les curiales de municipes et les defensores sont chargés de mettre en œuvre cette politique, laquelle en 395, fut étendue aux hérétiques [53].

En moins d’un demi-siècle le rôle des defensores s’était transformé et, de protecteur de la plèbe, ceux-ci devinrent de plus en plus des agents du gouvernement. Aussi n’est-il pas surprenant de voir Justinien autoriser (à contrecœur il est vrai), certains pouvoirs coercitifs et l’utilisation de la torture lors des interrogatoires tout en rappelant que « celui-ci (le defensor) devait être vu par les personnes du commun comme un protecteur et non comme un bourreau»[54]. Évidemment, le défenseur du peuple ne pouvait faire détenir ou mettre en accusation des personnes de rang sénatorial et devait faire appel dans de tels cas au gouverneur de province qui avait alors le devoir de s’occuper de l’affaire[55], laquelle pouvait même aboutir devant l’empereur[56].

La constitution de 409 comporte deux autres modifications importantes. D’une part, le defensor pourra maintenant s’adresser à n’importe quel haut dirigeant de l’empire, magistri officiorum (civil), magistri militarum (militaire), ou au préfet du prétoire; d’autre part, elle spécifie que les defensores pourront s’adresser à ces autorités « chaque fois qu’ils apprendront qu’on a lésé des possessores (propriétaire foncier) contrairement au droit public »[57]. À la plèbe se substitue ainsi la classe des petits propriétaires fonciers qui était, il est vrai, la classe la plus opprimée de l’époque tant par les exactions fiscales du fisc que par les invasions barbares [58].

Autre changement important : avec cette constitution, les defensores qui devaient déjà enregistrer les plaintes venues des citoyens se virent confier la tâche autrefois dévolue aux curator civitatis de conserver divers documents aux « acta » ou « gesta » publiques comme l’enregistrement des candidats au collège des armuriers (412), les donations dans les villes dépourvues de structures municipales propres (413), la destination des navires et l’affirmation qu’ils ne contiennent pas de marchandise destinée aux barbares (428) [59].

Cette année 428 est la dernière où les defensores sont régulièrement cités dans les sources. Après cela l’institution périclite. Les détenteurs, trouvant sans doute leur charge trop lourde, réussissent à s’y soustraire et les villes perdent progressivement leurs défenseurs[60]. Il faudra attendre l’empereur Majorien pour tenter en 458 de rénover l’institution. À cette fin il rétablit l’élection au suffrage universel et se réserva le privilège de confirmer lui-même la nomination. Voulant que le defensor renoue avec ses fonctions initiales, il le chargera de lui envoyer des rapports sur la situation dans les villes de province de façon qu’il soit lui-même en position de réprimer les abus dans l’espoir que les plébéiens qui ont fui les villes pour la campagne veuillent y retourner. Toutefois, le défenseur garde les pouvoirs récemment acquis de commissaires de police et de magistrat municipal [61].

La réforme de Majorien avait été reçue et mise en application dans l’Empire d’Occident au moment de sa disparition. Elle continuera à être appliquée dans les royaumes barbares qui lui succéderont jusqu’au moment où les divers souverains de ces royaumes promulgueront des codes gallo-romains spécifiques vers le VIe siècle[62].

En Orient, elle se poursuit avec une nouvelle réforme de l’empereur Anastase (r. 491 – 518) en 505. On revient alors au système de 409 qui excluait du vote la plèbe au profit des évêques, des clercs, des honorati, des propriétaires fonciers et des curiales, tout en renforçant son caractère religieux. Le defensor doit être un chrétien non schismatique, de façon que « païens, Juifs, Samaritains et hérétiques ne puissent juger les chrétiens et les évêques[63]». La durée du mandat est alors fixée à cinq ans[64]. Il s’agit là d’un suffrage restreint avec confirmation par le préfet du prétoire, l’empereur se réservant le droit d’accepter ou de refuser la démission des defensores.

Cette situation devait perdurer jusqu’à une nouvelle réforme introduite par l’empereur Justinien, alors que la fonction se dégradait à nouveau. Le début de la "Novelle XV" de Justinien ne laisse aucun doute à ce sujet. Souvent détenu par des gens sans compétence, le titre même de defensor était devenu une injure plutôt qu’un honneur et loin de protéger le peuple, les titulaires n’étaient souvent plus que des marionnettes dans les mains des gouverneurs[65].

Justinien tenta de remédier à cette situation en 535. Dans une lettre envoyée à tous les évêques et patriarches de l’empire, il interdisait à ceux-ci de « ne rien donner, ni de ne rien recevoir de personne[66] ». S’ils étaient convaincus d’avoir violé cette règle, non seulement les coupables devaient-ils rendre quatre fois la somme, mais encore ils étaient démis de leur fonction et condamnés à l’exil après un châtiment corporel[67].

Dès le mois de juillet suivant, il publiait la "Novelle XV" qui était entièrement consacrée aux defensores civitatis. Quant au recrutement, il établit qu’un rôle (circulus) devait être établi comprenant toutes les personnes capables d’exercer la fonction (y compris cette fois les curiales) et qu’aucun notable ne pouvait s’y soustraire une fois nommé. Lorsque la liste sera épuisée, on reviendra au premier nom. Comme à la période précédente, c’est le préfet qui confirmera la nomination. La durée du mandat sera maintenant de deux ans[68].

Le grand changement a trait aux attributions des defensores qui perdent leur attribution traditionnelle de protection de leurs concitoyens pour préciser et élaborer trois fonctions acquises précédemment. D’abord, la novelle stipule que l’homologation de testaments, de donations et de tout ce qui concerne l’enregistrement des actes de la ville leur est maintenant confiée en exclusivité retirant ce pouvoir aux gouverneurs. De plus, il rend obligatoire dans chaque ville la création d’un édifice public où seront conservés les actes de la municipalité et où les defensores déposeront leurs registres[N 3]. Non seulement le defensor devient-il le gardien des archives mais il se voit conférer des pouvoirs de juge tant en matière civile que criminelle[69]. Enfin, et c’est peut-être la chose la plus importante, il fait du defensor le lieutenant du praeses provinciae : « Les defensores prendront dans la cité le rôle des gouverneurs dans les provinces; qu’ils soient ainsi plutôt les gouverneurs que les défenseurs de la cité[70] ». Comme lieutenant du gouverneur, celui-ci devra prêter son concours à ceux qui sont chargés de recueillir les impôts, disperser les attroupements, en un mot remplacer le gouverneur surtout lorsque celui-ci est absent [71].

Avec cette réorganisation de Justinien, la « civitas » elle-même, jusqu’ici un élément important dans la pyramide administrative, devient une simple subdivision de la province et sera dorénavant gouvernée par le defensor, qui devient le judex civitatis, subordonné au judex provinciae. L’autonomie de la municipalité disparue, celle-ci n’existe plus que de nom et la fonction originale de defensor disparait avec elle [72]. Il reviendra à l’empereur Léon VI (r. 886-912) d’y mettre officiellement fin, « les choses civiles en étant venues à ce point à dépendre uniquement de la sollicitude des empereurs » [73] - [74].

Quelques exemples

On trouvera ci-après quelques exemples concrets des obligations du defensor civitatis, tout en tenant compte que celles-ci ont varié au cours des siècles et n’ont pas toutes existé à la même période.

Fonctions juridiques

- Entendre tout litige entre deux citoyens d’une municipalité n’ayant pas rang de sénateur ou de personne honorable lorsque ce litige n’exige pas une preuve complexe (par exemple le retour d’un esclave en fuite, des sommes payées en trop à l’impôt[75]) et porte sur une somme fixée au départ à moins de 50 solidi [76], montant qui sera portée par la suite à 300 [77].

- Entendre toute réclamation portant sur les gestes d’un gouverneur ou d’un fonctionnaire impérial et, si le défenseur considère cette dernière fondée, la porter à la connaissance du préfet du prétoire ou de l’empereur, exerçant ainsi un certain droit de regard sur leurs actions [78].

- Nommer, conjointement avec l’évêque ou autre autorité appropriée, des tuteurs ou des curateurs pour des mineurs ou toute autre personne dont les biens ne dépassent pas 500 solidi [79].

- Mettre par écrit toute plainte reçue, conserver soigneusement celle-ci et, à partir de Justinien, la déposer dans un local prévu à cette fin. Mettre ses archives à la disposition de quiconque doit apporter des preuves dans une procédure judiciaire[80].

- Rechercher et poursuivre les esclaves municipaux qui auraient détourné des biens appartenant à l’État [81].

Perception des impôts et taxes

- Veiller à ce que la répartition et le recouvrement des taxes/impôts se fasse de façon équitable et sans abus [82].

- S’assurer concurremment que l’annonce de la répartition des impôts soit faite avec un préavis suffisant de façon que seules les sommes exigées soient perçues[83].

- Veiller à ce que le recouvrement des sommes dues se fasse en sa présence et s’assurer que seules les sommes dues soient recouvrées; puis, ceci fait, émettre un reçu prouvant le paiement[84].

- À l’occasion se charger lui-même de recouvrer les impôts dus par les petits propriétaires [85].

- S’assurer pour la perception des impôts en nature que les poids et mesures utilisés soient conformes [86].

- De la même façon veiller à ce que les décurions (édiles municipaux) complètent à partir de leurs propres fonds, ce qui pourrait manquer au montant devant être versé par la municipalité [87]. Il devait également veiller à ce que personne ne se soustraie à l’obligation d’assumer la charge de defensor et que, en cas de vacance d’un poste, qu’un nouveau candidat soit choisi pour ne pas augmenter la charge de travail des autres.

- Servir de médiateur lorsque l’armée ne recevait pas de la municipalité les fournitures nécessaires à son entretien[88].

Défense des individus

- Dans les cas où un gouverneur de province voudrait obliger une femme à se marier contre son gré, intervenir pour protéger cette femme ainsi que sa famille[89].

- Veiller à ce que les tuteurs complètent et mettent à jour un inventaire des biens de leurs pupilles[90].

- Protéger toute prostituée qui décide de quitter le bordel où elle travaillait[91].

- Récuser tout juge sur lequel porteraient des soupçons[92].

Fonctions notariales

- Authentifier les documents[93].

- Rendre les donations enregistrées devant lui publiques et inaliénables[94].

- Se voir remettre, dans les contrats de location, une copie du contrat par le propriétaire et recevoir le prix de la location si le propriétaire décidait de le refuser[95].

Fonctions de nature économique

- Rendre publiques les affaires commerciales traitées par les fonctionnaires impériaux dans les limites de sa juridiction[96].

- Au départ d’un bateau s’assurer que le capitaine certifie qu’il n’a pas fait l’objet d’extorsion pendant son arrêt au port[97].

- Dans les municipalités situées à la frontière ou pourvus d’un port, veiller à ce qu’aucun bien défendu ne soit exporté[98].

- Veiller à ce que l’eau des canalisations publiques ne soit pas détournée à des fins individuelles[99].

- Dénoncer quiconque abuserait de l’usage du cursus publicus (service impérial de transport)[100].

- Surveiller les prix et les poids et mesures du marché et faire en sorte que les prix de la nourriture demeurent accessibles à la population; dans les royaumes goths, ceci deviendra sa principale obligation[101].

- Lorsque, soit par la force, soit par décret impérial, des barbares venaient s’installer dans la municipalité et participer à la sélection des terres qui leur seraient assignées [102].

Fonctions de police

- Appréhender les voleurs et autres malfaiteurs et les amener devant la justice du gouverneur[103].

- Informer le préfet ou l’empereur lorsque des soldats, au lieu de demeurer dans leur campement, maraudaient dans la municipalité et y troublaient l’ordre public[104].

- Lorsque fut mise en œuvre l’interdiction des manifestations publiques des religions païennes, voir à ce qu’aucun sacrifice ne soit fait aux anciens dieux[105].

- Lorsque le catholicisme nicéen fut reconnu comme seul orthodoxe, empêcher les services religieux des sectes hérétiques[106].

- Être responsable de l’enterrement des cadavres dans les limites de la municipalité [107].

- Dénoncer aux membres du clergé quiconque participerait à des jeux de pari[108].

Notes et références

- (es) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en espagnol intitulé « Defensor de los ciudadanos » (voir la liste des auteurs).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Defensor civitatis » (voir la liste des auteurs).

Notes

- La comparaison pourrait être faite avec ce que l’on appelle de nos jours, le « protecteur du citoyen » ou « ombudsman » (Ledesma Uribe (2012) p. 361).

- Dans une troisième constitution, les empereurs indiqueront leur préférence pour ces agents spéciaux envoyés aux préfets du prétoire pour diriger temporairement leurs bureaux, offrant ainsi à ces derniers une sinécure à la fin de leur mandat (Chénon (1889) p. 326

- Ceux-ci conservaient jusque-là ces actes chez eux avec comme résultat, des risques de confusion, de pertes ou de disparition en cas de mort du defensor.

Références

- CIL IX 2827

- Frg. Vatic.335

- Oxford Dictionary of Late Antiquity (2018)

- « Defensor civitatis » (dans) Encyclopedia.com

- Voir à ce sujet Chénon (1889) pp. 323-324

- CIG 1838 c. 2353. dans Seek (1901) para 1

- Cod. Iust. I 50, 1; CIL III 586 dans Seek (1901) para 1

- CIL III 586, dans Seek (1901) para 1

- CIL IX 2827 dans Seek (1901) para 1

- Dig. L 4, 1 para 2. 18 para 13

- Dig. III 4, 1 para 1ff dans Seek (1901) para 1

- CIL V 4459. VIII 2757? IX 2354 dans Seek (1901) para 1

- CIL IV 768. 1032. 1034 dans Seek (1901) para 1

- CIL VIII 8826, 11, 825 dans Seek (1901) para 1

- Ledesma Uribe (2012) p. 362

- Jones (1964) pp. 144-145

- Chénon (1889) p. 325

- Ledesma Uribe (2012) p. 357

- Cod. Theod. I29, 1.2.5.; Nov. Maior. 3.; Cod. Iust. I 55,4. dans Seek (1901) para 2

- Cod. Iust. I, 57; Cod. Theod. VIII 12,8 dans Seek (1901) para 2

- Cod. Theod. I 29,4 dans Seek (1901) para 2

- Cod. Theod. III, 11 dans Seek (1901) para 2

- Morrisson (2004) p. 12

- Cod. Iust., loi 4, «In defensoribus universarum provinciarum erit administrationis haec forma... »

- Chénon (1889) p. 331

- Cod. Theo, loi 7, prefecto augustalis : « Defensores... id tantum, quod esse dicuntur, esse non desinant. »

- Nov. Major. « De civitatum per omnes provincias raritate cogitantes, quibus, fugientibus incolae, defensorum auxilio destitutis.... »

- Nov. Major. (Universis rectoribus provinciarum – mai 458)

- Heather (2000) p. 456

- Michael Maas, « Roman History and Christian Ideology in Justinianic Reform Legislation », Dumbarton Oaks Paper, vol. 40, (1986), p. 17

- Maraval 2016, p. 156-157

- Jones (1964) pp. 279-280

- Jones (1964) p. 258

- Ledesma Uribe (2012) p. 367

- Jones (1964) p. 145

- Cod. Theod. I 29, 1.4. dans Seek (1901) para 3

- Constitution des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius adressée au préfet d’Italie, citée par Chénon (1889) p. 332

- Lesdema Uribe (2012) p. 365

- CIL XI 15; Cod. Theod. I 29, 1.3.4. dans Seek (1901) para 2

- Chénon (1889) p. 337

- Nov. Theod. III 2. Cod. Iust. I 5, 12 para 7. 55, 8. 11

- Chénon (1889) p. 326

- Cod. Theod. I 29, 1 ITI 11 dans Seek (1901) para 3

- CIL XI 15 dans Seek (1901) para 3.

- Chénon (1889) p. 327

- CIL XI 15 dans Seek (1901) para 3

- « ab ineunte aetate », CIL , IX, 3685 dans Seek para 2

- Nov. 3 : « probis moribus, honestate, providentia », dans Seek (1901), para 2

- Nov. XV 1. epil. dans Seek (1901), para 2.

- Cité par Chénon (1889) p. 329

- Chénon (1889) pp. 330-331

- Chénon (1889) p. 334

- Chénon (1889) p. 335

- Cod. Theod. I, 29,7 = Cod. Iust. I, 55,5 dans Seek (1901), para 4

- Cod. Iust. I, 55,8, Nov. Iust. XV,5. dans Seek (1901) para 4

- Cod. Theod. VII, 1, 12; Nov. Maior. 3 dans Seek (1901), para 4

- Ledema Uribe (2012) p. 366

- Chénon (1889) p. 338

- Chénon (1889) pp. 339-340

- Chénon (1889) p. 341

- Chénon (1889) pp. 343-344

- Chénon (1889) p. 345

- Code Justinien, I, 5, loi 12)

- Chénon (1889) p. 346

- Chénon (1889) p. 354

- Nov. VIII, Edictum, chap. 1, « de defensor. civil.

- Nov. VIII, Edictum, « Illi quadruplum... »

- Chénon (1889) p. 355

- Chénon (1889) p. 358

- Nov. XV, praef. « Fit enim sic congruentia utilis... »

- Chénon (1889) p. 360

- Chénon (1889) p. 361

- Nov. Leoni, 46 « Curiis autem privilegium ut quosdam magistratus constituerent, suaque auctoritate civitates gobernarent, praebuerint »

- Chénon (1889) p. 362

- Cod. Theod. I 29,2; comparer II 1, 8 inte]

- Iust. I 55, 1; comparer avec 5

- Nov. Iust. XV, XV 3, 2. 4.

- Cod. Theod. I 29,2. VIII 5, 59. IX 2, 5. XI 8, 3. XVI 10, 12 para 4. Cod. Iust. 149, 1,1

- Cod. Iust. I 4, 30. Iust. Inst. I 20, 5

- Nov. XV, 5,2.

- Cod. Iust. VI 1, 5

- Cod. Iust. I 4,26 para 12. / 55, 4. XII 21 8 para 1. Cassiod. var. V 14, 8. 5. Nov. Maior. 3

- Cod. Theod. XII 6, 23.

- Cod. Theod. XI 7, 12.

- Cod. Theod. XII 6, 23

- Cod. Theod. XI 8, 3.

- Cod. Theod.X 22, 6. XII 19,3; comparer à 1, 177

- « Document égyptien », Berliner Museum III, 836

- Cod. Theod. III, 11

- Cod. Theod. III 30, 6

- Cod. Theod. XV 8,2

- Cod. Iust. III 1, 18

- Nov. Iust. XV pr.

- Cod. Theod. VIII 12, 8. Cod. Iust. VIII 53, 30. 32. I 57

- Cod. Iust. 14, 32

- Cod. Theod. VIII, 15,4

- Cod. Theod. VII 16,3.

- Cod. Theod. VII 16, 3.

- CIL III 568

- Cod. Theod. VIII 5, 59

- Cassiod. var. VII 11

- Cod. Theod. V 13, 33; Cod. Theod. XIII 11, 10

- Cod.Theod. I 29, 8. IX 2, 5. Cod. Iust. I 4, 22.

- Cod. Theod.VII 1, 12.

- Cod. Theod. XVI 10, 12 para 4

- Cod. Theod. XVI 10, 13, 40 para 8. 45. 65 para 3. 6, 4 para 4. Cod. Iust. I 5, 8 para 13

- Vit. S. Porphyr. Gaz. 25

- Cod. Iust. I 4, 34 para 12. 16

Bibliographie

Abréviations

- Cassiod. var. = Cassiodore, « Variae »

- CIG = Corpus inscriptionum Græcarum

- CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum

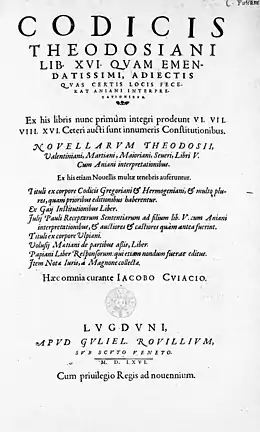

- Cod. Theod. = Codex de Théodose

- Cod. Iust. = Codex de Justinien

- DIG = Digesten

- Nov. = Novelle (édit impérial) ; Nov. Maior. = Novelle de Majorien; Nov. Iust. = Novelle de Justinien.

Sources primaires

- Codex Theodosianus. Éd. Gustav Friedrich Haenel. Nabu Press, 2011 (Reproduction d’un livre d’avant 1923), (ISBN 978-1248154069).

- Code de Justinien. Corpus juris civilis academicum parisiense, in quo Justiniani Institutiones, Digesta, sive Pandectae, Codex, Authenticae seu Novellae constitutiones et Edicta comprehenduntur. Praeterea Leonis et alio. Édition Generic, 2019. ASIN : B07QWLVVLJ.

Sources secondaires

- (en) Bond, Sarah E; Darley, Rebecca. "Valentinian I (321–75)". (in) Nicholson, Oliver (ed.). The Oxford Dictionary of Late Antiquity, Volume 2: J–Z. Oxford, Oxford University Press, 2018. p. 1546–1547 (ISBN 978-0-19-881625-6).

- (en) Bury, J.B. A History of the Later Roman Empire from the Death of Theodosius I to the Death of Justinian A.D. 395-565. London, 1923, repr. pa. New York, 1957. Format Kindle, ASIN : B01NAWO1QO.

- Chénon, Émile. « Étude historique sur le defensor civitatis » (dans) Nouvelle revue historique de droit français et étranger, Vol. 13 (1889), p. 321-362 (42 pages) [en ligne moyennant abonnement à JUSTOR] https://www.jstor.org/stable/43891525?read-now=1&refreqid=excelsior%3Ad5767371cf638c8a68986d5b682198c0&seq=3#page_scan_tab_contents.

- (en) Frakes, Robert M. Contra Potentium Iniurias: The Defensor Civitatis and Late Roman Justice (= Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, Heft 90). C.H. Beck, Munich, 2001 (ISBN 3-406-47499-3).

- (en) Heather, Peter. «State, lordship and community in the west (c. A.D. 400–600)». En Cameron, Averil; Bryan Ward-Perkins, Bryan; Whitby, Michael, eds. The Cambridge Ancient History. Vol. XIV: Late Antiquity. Empire and Successors. Cambridge Univesity Press. p. 1-32. (ISBN 978-0-521-32591-2).

- (en) Jones, A.H.M. The Later Roman Empire. 284–602. A Social Economic and Administrative Survey. 2 vol. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 1986 [1964] (ISBN 0-8018-3284-5).

- (en) Jones, A.H.M., J.R. Martindale & J. Morris. The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. 1, A.D. 260-395, Cambridge , 1971 (Abrégé en PLRE).

- (de) Kienast, Dietmar. "Valentinian I". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, Matthäus (eds.). Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017d) [1990] (ISBN 978-3-534-26724-8).

- (de) Kienast, Dietmar. "Valens". (in) Kienast, Dietmar; Eck, Werner; Heil, Matthäus (eds.). Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie (6 ed.). Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, (2017e) [1990] (ISBN 978-3-534-26724-8).

- (es) Ledesma Uribe, José de Jesús. «La defensa de los derechos humanos en Roma. El defensor de la ciudad en derecho romano». Revista de la Facultad de Derecho de México (Universidad Nacional Autónoma de México) 62 (258), 2012. pp. 355-369. ISSN 2448-8933. [en ligne] http://revistas.unam.mx/index.php/rfdm/article/view/60735/53610.

- Maraval, Pierre. Justinien, Le rêve d'un empire chrétien universel, Paris, Tallandier, 2016, 427 p. (ISBN 979-10-210-1642-2).

- (en) Nicholson, Oliver, ed. The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Oxford Univesity Press, 2018 (ISBN 978-0-192-56246-3).

- (en) Norwich, John Julius. Byzantium, The Early Centuries. New York, Alfred A. Knopf, 1989 (ISBN 978-0-394-53778-8).

- (de) Schmidt-Hofner, Sebastian. "Der Defensor civitatis und die Entstehung des städtschen Notabelnregiments in der Spätantike". (in) Mischa Meier, Steffen Patzold (éd.) : Chlodwigs Welt. Organisation von Herrschaft um 500 (in) Roma Aeterna, vol. 3, Stuttgart, Franz Steiner, 2014 (ISBN 978-3-515-10853-9).

- (de) Seeck, Otto. Defensor civitatis, (in) “Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft”, livre IV, 2, 1901 pp. 2365-2371. [en ligne dans Wikisource] https://de.wikisource.org/wiki/RE:Defensor_civitatis.

- (en) Treadgold, Warren. A History of the Byzantine State and Society. Stanford (California), Stanford University Press, 1997 (ISBN 978-0-804-72630-6).

Voir aussi

Liens internes

Liens externes

- (de) Seeck, Otto (1901). Defensor civitatis, (in) “Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft”, livre IV, 2, 1901 pp. 2365-2371. [en ligne dans Wikisource] https://de.wikisource.org/wiki/RE:Defensor_civitatis.