Crécerelle de Maurice

Falco punctatus

.jpg.webp)

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Ordre | Falconiformes |

| Famille | Falconidae |

| Genre | Falco |

Statut CITES

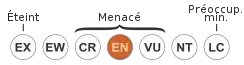

EN B1ab(iii,v); C2a(i) : En danger

La Crécerelle de Maurice (Falco punctatus), parfois dite Faucon de Maurice, est une espèce de rapaces appartenant à la famille des Falconidés. Elle est endémique de l'île Maurice, dans l'océan Indien. Elle est parfois désignée sous le nom de Faucon tacheté.

Description

La Crécerelle de Maurice est un petit faucon : les mâles pèsent 130 à 140 g, contre 160 à 140 g pour les femelles[1]. Ses ailes sont courtes et arrondies, adaptées aux forêts montagnardes denses où elle vit, et ressemblent plus à celles d'un oiseau de proie du genre Accipiter qu'à un faucon[1].

Écologie

La Crécerelle de Maurice se nourrit de lézards, notamment de geckos du genre Phelsuma, et d'oiseaux, en particulier le Zostérops gris de Maurice[1]. Ses proies incluent aussi la Musaraigne des maisons et des reptiles et passereaux introduits sur l'île[1].

Sa technique de chasse la plus fréquente consiste à rechercher ses proies depuis un perchoir, typiquement un arbre ou un rocher[1]. Il peut également chasser en Saint-Esprit, mais moins que d'autres crécerelles, comme le Faucon crécerelle, qui fréquentent les espaces ouverts[1].

La Crécerelle de Maurice est une espèce territoriale formant des couples monogames[2]. Son cycle de reproduction est similaire à celui des autres faucons, si ce n'est que les juvéniles restent dépendants de leurs parents plusieurs mois, plus longtemps que pour les crécerelles des zones tempérées[1]. Les parades nuptiales démarrent en septembre ou octobre et la ponte a lieu en octobre ou novembre dans une cavité de falaise[1]. Une ponte classique compte deux à cinq œufs[2], le plus souvent trois[1]. Les œufs sont incubés par la femelle seule et éclosent après une trentaine de jours[1]. Les jeunes restent au nid cinq semaines et demie avant de le quitter fin février de l'année suivante[2]. Ils atteignent la maturité sexuelle à l'âge d'un an, mais ne commencent pas nécessairement à se reproduire à cet âge[1].

Conservation

Commune sur l'île Maurice avant la colonisation par les Néerlandais en 1638, la Crécerelle de Maurice a vu ses effectifs fondre rapidement en raison de la déforestation intensive, de l'expansion agricole et de la persécution humaine, l'oiseau étant considéré comme un mangeur de poules[1]. En 1950, elle était devenue rare, circonscrite à la région des gorges de Rivière Noire, et frôlait l'extinction[1]. Le développement de l'usage des pesticides organochlorés a contribué à réduire la population à quatre individus, dont un couple reproducteur, en 1974[3].

Un vaste effort de conservation est lancé en 1993, combinant notamment reproduction en captivité, nourrissage des oiseaux sauvages et réintroductions[3]. Considéré comme un succès, le programme est arrêté dix ans plus tard, après avoir permis de renforcer ou recréer quatre populations distinctes dans des régions montagneuses de l'île : Rivière Noire à l'ouest, la chaîne de Bambous à l'est, celle de Moka au nord et la région de Bel Ombre au sud[2].

Toutefois, le goulet d'étranglement a débouché sur une perte importante de diversité génétique[4]. En outre, le changement climatique a accru la fréquence des pluies de printemps, poussant les crécerelles à retarder leur cycle de reproduction[5]. Les jeunes sont davantage exposés aux rigueurs de la mauvaise saison et le succès reproductif des crécerelles s'en trouve affecté[5].

De fait, les quatre populations ont connu des destins très différents : la population de Bambous est devenue stable après 2008 avec plus de 50 couples, tandis que celle de Moka s'est éteinte en 2007 ; la population de Bel Ombre compte moins de huit couples, contre une vingtaine pour celle de Rivière Noire[2]. Depuis 2014, la Crécerelle de Maurice est de nouveau considérée comme en danger[2]. Un recensement réalisé en 2018 suggère que la population totale compte moins de 250 couples.

Notes et références

- (en) Carl G. Jones et A. Wahab Owadally, « The status, ecology and conservation of the Mauritius Kestrel », ICBP Technical Publication, no 5, , p. 211-222 (lire en ligne).

- (en) Malcolm A. C. Nicoll, Carl G. Jones, Jim G. Groombridge, Sion Henshaw, Kevin Ruhomaun, Vikash Tatayah, Nicolas Zuel et Ken Norris, « Contrasting recovery trajectories of four reintroduced populations of the Endangered Mauritius Kestrel (Falco punctatus) », Ibis, vol. 163, no 4, , p. 1294–1309 (DOI 10.1111/ibi.12987).

- (en) Carl G. Jones, Willard Heck, Richard E. Lewis, Yousoof Mungroo, Glenn Slade et Tom Cade, « The restoration of the Mauritius kestrel Falco punctatus population », Ibis, vol. 137 (Suppl. 1), , p. 173-180 (DOI 10.1111/j.1474-919X.1995.tb08439.x).

- (en) Steven R. Ewing, Rüdi G. Nager, Malcolm A. C. Nicoll, Aurélien Aumjaud, Carl G. Jones, Lukas F. Keller, « Inbreeding and loss of genetic variation in a reintroduced population of Mauritius Kestrel », Conservation Biology, vol. 22, no 2, , p. 395–404 (DOI 10.1111/j.1523-1739.2008.00884.x).

- (en) Deepa Senapathi, Malcolm A. C. Nicoll, Celine Teplitsky, Carl G. Jones et Ken Norris, « Climate change and the risks associated with delayed breeding in a tropical wild bird population », Proceedings: Biological Sciences, vol. 278, no 1722, , p. 3184-3190 (DOI 10.1098/rspb.2011.0212).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Falco punctatus dans Falconiformes

- (fr+en) Référence Avibase : Falco punctatus Temminck, 1821 (+ répartition) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Falco punctatus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Falco punctatus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Falco punctatus Temminck, 1821 (consulté le )

- (en) Référence CITES : espèce Falco punctatus Temminck, 1821 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Falco punctatus