Coroico

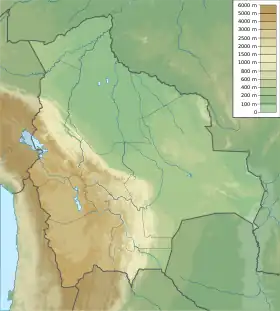

Coroico (en quechua : Quruyqu) est une petite ville de la province de Nor Yungas, dans le département de La Paz, en Bolivie. Elle est située à 57 km au nord-est de La Paz, à 1 525 m d'altitude, dans un cadre de montagnes et de forêts. Sa population s'élevait à 2 197 habitants au recensement de 2001.

| Coroico | |

Vue de la ville de Coroico. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Département | |

| Province | Nor Yungas |

| Démographie | |

| Population | 19 397 hab. (2012) |

| Densité | 18 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 16° 11′ 00″ sud, 67° 44′ 00″ ouest |

| Altitude | 1 525 m |

| Superficie | 108 800 ha = 1 088 km2 |

| Localisation | |

C'est surtout son climat tropical qui attire une multitude de touristes. On y trouve des bananes, de la canne à sucre, des fruits en tout genre au marché. Aussi le parc hôtelier est important avec des propositions de balades et d'excursions variées.

Histoire de la ville

Le « vieux Coroico » a été bâti au-dessus de la rivière Quri Wayq'u (du quechua « quri » or et « wayq'u » vallée[1] hispanisées en Coriguayco, Kori Huayco). La ville vivait principalement de l'extraction de l'or, mais les attaques répétées des populations autochtones conduisirent les premiers colons espagnols à chercher ailleurs une protection.

Au début du XVIIIe siècle, les colons espagnols trouvèrent une position plus avantageuse sur le site de l'actuelle ville de Coroico. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, Coroico pu résister à deux attaques indigènes, dont la plus importante eut lieu durant la guerre d’indépendance de la Bolivie. Cinq milles Aymaras ont attaqué la ville qui ne comptait alors que 500 habitants, lesquels firent front obligeant les Aymaras à se retirer. Depuis lors, les habitants de Coroico célèbrent la fête de la Vierge le .

En 1899, Coroico devient la capitale des Yungas du Nord et le centre politique et industriel de la région. Cette région produit du bois, des fruits et des feuilles de coca pour la région de La Paz.

En 1958, la ville devient le siège de la prélature territoriale de Coroico, puis est élevée au rang de diocèse catholique romain de Coroico en 1983.

À partir du milieu du XVIIIe siècle, les terres de cette région passent sous le contrôle de quelques puissantes familles : les « hacienderos ». Ces familles gardent le contrôle de la région jusqu'au milieu des années 50, date à laquelle elles sont renversées par la révolution. La révolution est à l'origine de réformes agraires, notamment la redistribution des terres entre le gouvernement national et les habitants.

Populations et activité économique

Aujourd'hui, Coroico est composée d'une population majoritairement aymara et métisse. La ville est devenue un pôle majeur pour la région environnante. Les produits de base arrivent de La Paz et des environs pour être vendus sur les marchés et dans les magasins tous les jours de la semaine.

La région autour de Coroico est restée une zone traditionnelle de culture de coca ; c'est la plus petite des trois zones affectées à la production de la coca en Bolivie.

Désenclavement

Un nouveau tronçon de route a été ouvert fin 2006 ; ce qui permet d'éviter l'ancienne route des Yungas dite « route de la mort », désormais principalement utilisée par les deux roues.

À 12 kilomètres de Coroico, on trouve la Unidad Académica Campesina-Carmen Pampa (UAC-Carmen Pampa), qui dépend de l'Université catholique bolivienne San Pablo. Fondée en 1993, l'UAC-Carmen Pampa offre aux jeunes de la région des programmes menant à des diplômes en agronomie, sciences vétérinaires et animales, soins infirmiers, éducation et écotourisme[2].

Communautés afro-boliviennes

D'une manière surprenante, Coroico et ses environs ont aussi une histoire africaine. En effet, des esclaves ont été amenés pour travailler dans les mines de Potosi. Lorsque l'activité minière a décliné, ces populations d'origine africaine ont migré dans les Yungas pour travailler dans les plantations, notamment de coca. L'esclavage a été abandonné au XIXe siècle, mais beaucoup d'entre eux sont restés dans la région, cultivant des fruits, des feuilles de coca ou du café au sein de petites fermes. Ces Afro-boliviens ont formé de petites communautés isolées dans quelques villages des Yungas, comme celle de Tocaña.

Illustrations

La ville de Coroico dominée par le Cerro Uchumachi.

La ville de Coroico dominée par le Cerro Uchumachi. Feuilles de coca séchant dans le village de Tocaña.

Feuilles de coca séchant dans le village de Tocaña. Enfant du village de Tocaña, une communauté afro-bolivienne située près de Coroico.

Enfant du village de Tocaña, une communauté afro-bolivienne située près de Coroico. Fête de la jeunesse à Coroico.

Fête de la jeunesse à Coroico. Vue des Yungas depuis la petite cité de Coroico.

Vue des Yungas depuis la petite cité de Coroico..jpg.webp) Ancienne route des Yungas dite "route de la mort".

Ancienne route des Yungas dite "route de la mort". Place Manuel Victorio Gracía Lanza, place principale de Coroico.

Place Manuel Victorio Gracía Lanza, place principale de Coroico. Excursion aquatique dans le Rio Vagante.

Excursion aquatique dans le Rio Vagante.

Références

- Teofilo Laime Ajacopa, Diccionario Bilingüe Iskay simipi yuyayk'ancha, La Paz, 2007 (Quechua-Spanish dictionary)

- Carmen Pampa Fund. n.d. History and Mission of the College. Available at http://carmenpampafund.org/uac_history.htm. Accessed 2010-08-17.

Voir aussi

Lien externe

- (en)(es) Coroico.info Page touristique sur Coroico, avec des photos, hôtels, restaurants, excursions, cartes et informations pratiques.