Collège Saint-Michel (Fribourg)

Le Collège Saint-Michel est une école de maturité d'inspiration catholique située à Fribourg, en Suisse. Ancien collège jésuite fondé en 1582 et alors réservé aux garçons, c'est actuellement une institution mixte, bilingue et dirigée par un corps professoral majoritairement laïc comptant 1 300 étudiants[1]. L'établissement a autrefois disposé d'un internat qui a permis pendant plusieurs siècles l'accueil d'étudiants de toute la Suisse, voire de l'étranger.

.JPG.webp)

| Fondation | 1582 |

|---|---|

| Type | École de maturité |

| Directeur | Matthias Wider |

|---|

| Formation | Maturité gymnasiale |

|---|

| Ville | Fribourg |

|---|---|

| Pays |

|

| Site web | www.csmfr.ch |

| Coordonnées | 46° 48′ 26″ nord, 7° 09′ 28″ est | ||

|---|---|---|---|

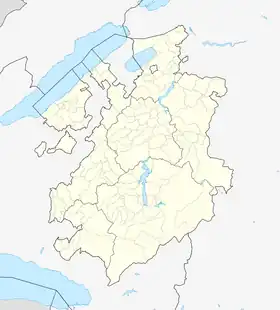

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton de Fribourg

| |||

Historique

Collège jésuite

.JPG.webp)

Le pape Grégoire XIII, conscient de l'importance du développement de l'instruction dans le canton de Fribourg, signe l'acte de fondation du collège Saint-Michel avant que les jésuites n'aient accepté le projet[2]. C'est ensuite le prévôt Pierre Schneuwly et l'évêque Jean-François Bonhomini qui mettent tout en œuvre pour faire venir les jésuites à Fribourg[2].

Les Pères Pierre Canisius et Robert Andrew arrivent à Fribourg en décembre 1580 pour jeter les bases du futur collège[2]. Les premières classes ouvrent leurs portes à des étudiants de sexe masculin le 18 octobre 1582 dans des bâtiments provisoires situés à l'actuelle rue de Lausanne[3] - [2].

En 1585, les travaux de construction d'un édifice définitif sont lancés, mais il faut attendre 1660 pour voir l'achèvement des bâtiments sur le site actuel. Les élèves s'installent cela dit dans une première aile de l'édifice en 1596 déjà, sous l'impulsion de saint Pierre Canisius. Les jésuites y assurent l'enseignement des humanités, latin, grec, grammaire, rhétorique, théâtre. La philosophie vient s'adjoindre au programme au XVIIe siècle[2].

L'Ordre des jésuites est supprimé en 1773 et le collège passe en d'autres mains.

Au XIXe siècle

À Fribourg, les prêtres diocésains succèdent aux jésuites et dirigent le collège jusque dans les années 1970[2].

De 1829 à 1838, on construit le Lycée pour faire face à l'augmentation du nombre d'étudiants. C'est la partie de l'établissement qui est de style XIXe, face à l'église. Actuellement, on y trouve une salle de spectacles au rez-de-chaussée et une salle de musique fréquentée notamment par le chœur du collège, le Chœur des XVI, la Chorale de la Police fribourgeoise[2] et l'ensemble vocal Utopie.

L'année 1843 voit la naissance de la Gymnasialverbindung Zähringia (germanophone), deux ans avant sa sœur cadette francophone, la société d'étudiants gymnasiale Nuithonia. Les deux associations poursuivent leurs activités jusqu'à nos jours[2].

Au XXe siècle

L'agrandissement se poursuit de 1960 à 1962 par la construction d'un nouveau bâtiment à côté du Lycée. Il ne tardera pas d'être affublé du surnom aquarium à cause de son style architectural typique de cette époque, en opposition radicale aux autres bâtiments du site[2].

En 1972 le collège lance la construction d'un complexe sportif[2] et s'ouvre à la mixité en 1986.

Situé dans la seconde plus importante ville bilingue de Suisse, le Collège St-Michel, sous l'impulsion de son recteur Jean Baeriswyl, innove avec l'ouverture de classes bilingues en 1991, année de la célébration du 700e anniversaire de la Confédération suisse. Dans ces classes bilingues, des étudiants francophones et des étudiants germanophones suivent la moitié de leurs cours dans chacune des deux langues partenaires, à savoir en allemand et en français. Les diplômes de maturité obtenus durant les études portent la mention "maturité bilingue", un élément qui sera repris par le règlement de la maturité gymnasiale en Suisse[4], sur proposition fribourgeoise. Au début du XXIe siècle, de nombreux autres collèges et gymnases dans toute la Suisse ont suivi cet exemple en créant des classes et diplômes bilingues (français-allemand, allemand-anglais, français-anglais, allemand-romanche-italien, italien-anglais etc.)[2].

Bâtiment et localisation

Localisation

Le collège Saint-Michel est situé sur la colline du Belzé, au cœur de la ville de Fribourg[1].

Locaux religieux

- L'église Saint-Michel est construite entre 1606 et 1613 (gothique tardif). Une première messe y est célébrée en 1610[3]. Transformée au XVIIIe siècle, l'église devient un joyau rococo dont certaines fresques représentent la lutte entre le Bien et le Mal. Les Orgues, du facteur d'orgue Kuhn, à Männedorf (Zurich), sont restaurées à la fin du XXe siècle[3] - [5].

- Dans l'aile nord, au rez-de-chaussée, la chambre où saint Pierre Canisius passe les dernières années de sa vie et où il meurt le 21 décembre 1597, est transformée en chapelle en 1636. Les boiseries sont de Jean-François Reyff.

- La chapelle Saint-Ignace est le lieu de méditation et de recueillement des Pères jésuites.

Traditions

Devise

La devise du collège est tirée du poète latin Ovide : Laudamus veteres sed nostris utimur annis (« Nous louons les anciens, mais nous sommes de notre temps »).

Le Valete

Le « Valete » est une fête qui marque traditionnellement la fin de l’année scolaire. Depuis 1883 les meilleurs élèves des classes supérieures ont pris l’habitude d’organiser cette manifestation dont on ne connaît pas l’origine exacte. Dans son ouvrage de 1914 consacré au Collège Saint-Michel, l’ancien recteur J.-B. Jaccoud évoque le cortège nocturne du Valete qui concluait l’année scolaire : la veille de la clôture, les collégiens parcouraient la ville munis de torches et entonnaient le chant du Valete, une composition en latin de leur cru, dont la mélodie a été modifiée en 1870[6]. Ce chant est encore connu de certains « anciens » de Saint-Michel. Ce défilé, tout comme la fête actuelle, seraient l’héritage d’une ancienne coutume du temps des Pères Jésuites. J.-B. Jaccoud souligne qu’à cette époque-là, le Valete était perçu comme source d’abus, en quelque sorte une farce d’étudiants qui « troublait le sommeil des bourgeois », qu’on avait tenté de supprimer à plusieurs reprises, notamment en 1847. Les élèves perpétuèrent pourtant la tradition sans tenir compte des réprimandes et des interdictions. À partir de la fin du XIXe siècle, tous participaient au défilé nocturne agrémenté de chants et de morceaux joués par la Fanfare. Ce cortège, ponctué par un repas jusqu’en 1911, prit la forme d’un véritable spectacle pour les habitants de la ville[7].

Le contenu de la manifestation a donc beaucoup changé au cours du XXe siècle ; son programme s’est adapté à l’air du temps, mais son caractère festif, pour célébrer la fin de l’année scolaire, est toujours bien présent ! Le nom « Valete » est tout simplement le terme latin signifiant : « Adieu et porte toi bien ». Une autre facette traditionnelle du Valete existe dans la soirée organisée pour les enseignants et le personnel administratif. Ils se réunissent la veille du début des vacances d’été en toute convivialité autour d’un repas auquel les anciens recteurs, proviseurs et professeurs sont également conviés.

Saint-Nicolas

Saint-Nicolas est le patron de la ville, qui a donné son nom à sa cathédrale. Sa fête, célébrée chaque premier samedi de décembre, est organisée par le collège Saint-Michel[8]. Un de ces étudiants de troisième année est traditionnellement désigné pour incarner le personnage mythique et lire en son nom un discours satirique à une foule de plusieurs milliers de personnes[9].

Personnalités

Recteurs

- Peter Michel (1582-1596)

- Martin Licius

- Joachim Maglin

- Adam Straub

- Louis Erhard

- Claude Sudan (1623-1629, 1646-1650)

- Jean Wagner

- Jean Vallat

- Sébastien Grammont

- Georges Gobat

- Charles Sonnenberg

- Henri Heinrich

- Jean Schirmbeck

- Théobald Biler

- Wolfgang Eberle

- Jacques Welt

- Adam Burghaber

- Christoph Osterpentter

- François Truffin

- Bernard Sonnenberg

- Joachim Kieffer

- Jacques Bosch

- Antoine Waggin

- François Bryat (1697-1699, 1714-1715)

- Melchior Salzmann

- Bealthasar Anreitter

- Tobie Brunisholz

- Ignace Pfetten

- Jean Stadler

- Léonard Bunck

- François Steinhart

- Henri Pollmann

- François-Xavier Kessler

- Jacques Grandvillards

- François-Xavier Vest

- Joseph Welden (1737-1740, 1749-1752)

- Meinrad Rose

- Joseph Pfyffer

- Pierre Froidevaux

- Prosper Gady

- François-Xavier Melbaum

- Alexis Vonderweid (1761-1765, 1773-1783)

- Arsène Odet

- Joseph Billieux

- Joseph Castella

- Jean-Joseph Gauthier Schaller

- Joseph-Antoine Chappuis

- Jean-Baptiste Drach (1818-1826, 1830-1836)

- Jean Janssen

- Jacques Roth

- Ignace Broccard

- Joseph Simmen

- Pierre Rossier

- Alexandre Daguet (1848-1856)

- Frédéric Wicky

- Etienne Favre

- Jean Bapst

- Laurent Frossard

- Barthélémy Favre

- Pierre Nicolet

- Raphaël Horner

- Jean-Baptiste Jaccoud (1888-1924)

- Hubert Savoy (1924-1939)

- Armand Pittet (1939-1952)

- Mgr Edouard Cantin (1952-1971)

- Abbé André Bise (1971-1983)

- Michel Corpataux (1983-1989)

- Jean Baeriswyl (1989-1996)

- Nicolas Renevey (1996-2004)

- Jacques de Coulon (2004-2008)

- Matthias Wider (2008-2023)

- Martin Steinmann (2023-)

Professeurs notables

- Jean-Pierre Dorand

- Fabrice Hadjadj

- Félicien Morel

- Claude Schorderet

- Denis Clerc

- Michel Bugnon-Mordant (1973-2008)[10].

Anciens élèves notables

- Patrick Aebischer (1954-), président de l'EPFL ;

- Abbé Joseph Bovet (1879-1951), compositeur ;

- Dominique de Buman (1956-), conseiller national ;

- Jacques Chessex (1934-2009), écrivain ;

- Erich von Däniken (1935-), ufologue ;

- Joseph Deiss (1946-), conseiller fédéral de 1999 à 2006, président de la Confédération en 2004, président de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations unies de 2010 à 2011 ;

- Antoine Dousse (1924-2006), libraire, professeur et écrivain ;

- Claude Frochaux (1935-), écrivain, éditeur ;

- Emile Gardaz (1931-2007), poète et écrivain ;

- Félix Glutz (1950-), politicien vaudois ;

- François Gross (1931-2015), journaliste ;

- Pierre Hemmer (1950-2013), chef d'entreprise ;

- Armin Jordan (1932-2006), chef d'orchestre ;

- Cardinal Charles Journet (1891-1974) ;

- Mgr Pierre Mamie (1920-2008), évêque ;

- Jules Marmier (1874-1975), compositeur, violoncelliste, organiste et chef de chœur suisse ;

- Georges Python, conseiller d'État, principal fondateur en 1891 de l'Université de Fribourg ;

- Gaston de Raousset-Boulbon (1817-1854), aventurier, conquérant du désert de la Sonora (Mexique) ;

- Comte Gonzague de Reynold (1880-1970), historien et écrivain ;

- Léon Savary (1895-1968), écrivain et journaliste ;

- Peter Scholl-Latour (1924-2014), journaliste ;

- Père Joseph-Marie Timon-David (1835-1842), fondateur de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus ;

- Ernest Wilczek (1862-1948), botaniste.

Bibliographie

- Léon Savary, Le Collège Saint-Michel, Neuchâtel, Éditions Victor Attinger, , 137 p.

- Jean-Baptiste Jaccoud et Fernand Louis Ritter, Notice sur le Collège St-Michel de Fribourg, Fribourg, Imprimerie Saint-Paul, , 221 p.

- Jean-Denis Murith et Georges Rossetti, Le collège Saint-Michel, Fribourg, Editions Saint-Paul, 1980, 76 p.

- Matthias Wider et al., Le collège St-Michel aujourd'hui, Fribourg, Editions de la Sarine, 2017, 110 p.

Associations

Le Collège Saint-Michel compte un certain nombre d'associations diverses :

- La Fanfare du Collège a succédé à la Musica Militaris fondée par les jésuites (Direction : Pierre-Étienne Sagnol) ;

- Le Chœur Saint-Michel : chœur mixte (Direction : Philippe Savoy)[11] ;

- La Nuithonia : société d'étudiants, membre de la Société des Étudiants Suisses, francophone ;

- La Zähringia : société d'étudiants, membre de la Société des Étudiants Suisses, germanophone ;

- Macrocosm : groupe d'aide humanitaire ;

- La Troupe de théâtre de Saint-Michel et Sainte-Croix : troupe ouverte aux élèves des deux collèges.

Annexes

Notes et références

- « Présentation », sur csmfr.ch (consulté le )

- « L'Historique », sur csmfr.ch (consulté le )

- « Fribourg, Collège St-Michel : église et orgue Bihler-Mooser-Kuhn », sur orgues-et-vitraux.ch (consulté le )

- « Directives pour l’examen suisse de maturité » [PDF], sur sbfi.admin.ch, (consulté le )

- « Les Concerts d’Orgue du Collège Saint-Michel de Fribourg », sur orgue-csmfr.ch, (consulté le )

- Jean-Baptiste Jaccoud et Fernand Louis Ritter, Notice sur le Collège St-Michel de Fribourg, Fribourg, Imprimerie Saint-Paul, , 221 p.

- « Valete », sur fr.ch.

- « La Saint-Nicolas à Fribourg », sur lebendigetraditionen.ch (consulté le )

- « Saint-Nicolas toujours aussi jeune », La Liberté, (lire en ligne)

- https://www.babelio.com/auteur/Michel-Bugnon-Mordant/27988

- « Le Chœur St-Michel fête ses 40 ans en chanson à Fribourg », sur rts.ch,