Col du Septimer

Le col du Septimer (en allemand : Septimerpass, en italien : passo del Settimo, en romanche : Pass da Sett, dont il tire son nom, Sett signifiant « rocher » en rétho-roman[2]) est un col alpin situé à 2 310 m d'altitude[1] dans le canton des Grisons. De l'âge du bronze au Moyen Âge, la « route du Septimer » fut, avec le col de l'Albula et le col du Julier, un passage très usité sur l'un des plus directs axes de communication nord-sud reliant les contrées germaniques, via le lac de Constance, au nord de la péninsule italienne, à la hauteur du lac de Côme en Lombardie.

| Col du Septimer | ||||

Vue du col depuis le sud | ||||

| Altitude | 2 310 m[1] | |||

|---|---|---|---|---|

| Massif | Chaîne de l'Oberhalbstein / Chaîne de l'Albula (Alpes) | |||

| Coordonnées | 46° 25′ 08″ nord, 9° 38′ 14″ est[1] | |||

| Pays | ||||

| Vallée | Oberhalbstein (nord) | Val Bregaglia (sud) | ||

| Ascension depuis | Bivio | Casaccia | ||

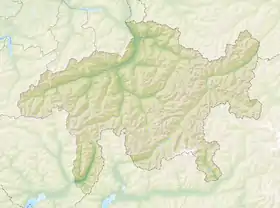

| Géolocalisation sur la carte : Suisse

Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons

| ||||

Géographie

Le col du Septimer sépare la chaîne de l'Oberhalbstein à l'ouest de la chaîne de l'Albula à l'est, et relie le val Bregaglia au sud à Bivio au nord. Il est sur la ligne de partage des eaux Rhin-Pô.

Placé dans le sens longitudinal entre le Sud des contrées germaniques et les régions septentrionales de l'Italie, le col du Septimer se trouve dans le prolongement du Rhin antérieur, des sources du Rhin, entre Bivio au pied de la chaîne de l'Oberhalbstein et Casaccia dans le val Bregaglia, qui débouche au sud sur le lac de Côme. Il est le point de passage obligatoire sur le trajet le plus direct entre le lac de Constance et la Lombardie.

Si, à 2 310 m d'altitude, il n'est pas plus élevé que les autres cols de la région, il a le désavantage d'un versant sud assez raide, donc physiquement éprouvant :

- altitudes des points départ de la route : Bivio = 1 769 m, Casaccia = 1 458 m ;

- distances entre points de départ et col : Bivio-Septimer = plus de 6 kilomètres, Casaccia-Septimer = environ 4 km[3] ;

- dénivellations : Bivio-Septimer = 543 mètres, avec des pentes régulières d'environ 8 %, Casaccia-Septimer = 854 mètres, avec par endroits des pentes plus prononcées, allant jusqu'à 14,8 %[4].

Cette dissymétrie couplée aux éboulements, glissements de terrain et avalanches sur la petite portion du trajet au val Maroz pénalise l'itinéraire du Septimer par rapport à celui du Julier et de la Maloja plus longs mais plus aisés[5].

Histoire

Le « route du Septimer » fait partie de l’une des deux principales routes de transit des Grisons. Le passage du col est mentionné à l’époque romaine dans l'Itinéraire d'Antonin et attesté par des vestiges de voie romaine découverts lors de fouilles archéologiques.

En effet, les vestiges d'une place de garnison datant de 16-15 av. J.-C. ont été retrouvés près de Bivio[6] et l'Itinéraire d'Antonin, dressé à la fin du IIIe siècle et qui répertorie les routes de la Rome antique d'après des sources plus anciennes, en fait mention dans la description de l’itinéraire Brégence–Milan avec des escales à Coire (Chur), Tinizong, Murus, Samolaco et Côme. Les cols empruntés alors étaient soit le col du Julier, soit celui du Septimer. Des fouilles menées en 1937 mirent en évidence un franchissement des deux cols dès l’époque romaine. La voie du Septimer permettait de franchir les Alpes en partant de Bivio-Stalla, atteindre le col par une montée régulière, et redescendre en pente raide mais courte vers Casaccia, le plus haut village du val Bregaglia.

En 612, Colomban de Luxeuil menacé par Brunehilde, franchit le col pour se réfugier auprès d'Agilulf, roi de Lombardie, tenant sa cour à Pavie[7].

Rédigé vers 840, le Polyptyque rhétique (en all. Churrätisches Reichsgutsurbar), répertoire des biens et des droits de l'Empire en Rhétie, mentionne également le col de Septimer comme l’un des principaux points de passage transalpin au Moyen Âge, tant en raison de sa situation géographique que pour des raisons de stratégie politique. Il énumère sur la route du Septimer, une taverne à Marmorera, le « Stabulum Bivium » (logis avec relais de mulets) avec fenil à la bifurcation de Bivio, le poste de douane de Castelmur et le Xenodochium sancti Petri (hospice Saint Pierre). Ce répertoire mentionne qu'en 960, le diocèse de Coire, relevant du duché de Souabe, reçoit de l'empereur Otton Ier les territoires situés le long de la « route supérieure » (en allemand, Obere Strasse), soit le val Bregaglia et ses douanes. Cela lui permit dans un premier temps de controler les voies d'accès sur les deux versants. À partir du XIIe siècle, les habitants du val Bregaglia commencent alors à coloniser la vallée supérieure de l'Oberhalbstein.

En 1170, l'évêque de Coire obtient de l'empereur Otton IV l'immédiateté impériale qui le rend seigneur temporel de la principauté épiscopale de Coire (en allemand, Hochstift Chur). En 1209, s'y ajoutent l'exemption d'impôts et de certaines obligations, octroyés au prince-évêque et serfs de l'hospice. En effet, à l'hospice du Septimer aboutissait aussi la route du col de la Forcellina (2 672 m), venant d'Avers.

En 1359, l'évêque Peter Jelito (de), profitant de la position clé des lieux, obtient de l'empereur Charles IV un mandat interdisant aux villes de l'Empire d'utiliser d'autres passages que le col du Septimer. Cela lui permet de forcer le transit vers « sa » route. C'est ainsi que la route du Septimer prend encore plus d'importance, renforcée en particulier après la bataille de Sempach (1386) qui amena les marchands à choisir un itinéraire plus sûr que la route du Gothard[8]. En 1387, Johannes Ministri, évêque de Coire (1376-1388) chargea Jacob von Castelmur d'aménager le col du Septimer d'un pavement de Tinizong à Piuro, afin de faciliter la circulation des chars « atteignant jusqu'à trente-six Rupp de chargement ou deux charges et demi de mulet » (environ 300 kg).

À partir de 1473, l'aménagement de la gorge de la Viamala entraîna le déclin du passage par le col du Septimer en attirant le trafic marchand vers la « route inférieure », passant par le col du Splügen ou le col du San Bernardino.

Le contrôle du trafic de marchandises était assuré par deux consortages de transporteurs, les Porten, composé des paysans montagnards de Bivio et Marmorera sur le versant nord et ceux du val de Bregaglia au sud, chargés d'accompagner les marchands transitaires.

L’aménagement d'une route carrossable empruntant le col de Julier et celui de la Maloja entre 1820 et 1826 marque le déclin du Septimer au profit du développement de l'Engadine toute proche. Si des projets de route ou de ligne ferroviaire passant par le col du Septimer ont été étudiés[9], ils n'ont jamais été réalisés. Il ne conservera d'importance que pour la région Bivio – Avers – Bergell jusqu’au début du XXe siècle, avec la dernière migration de paysans du val Bregaglia vers Bivio durant la Première Guerre mondiale.

Aujourd’hui, le col du Septimer relie les deux vallées par un chemin de randonnée, la Via Alpina et se trouve sur l'itinéraire d'une route dite « route de l'Europe chrétienne ».

Bibliographie

- (de) Gustav Bener, Studie zur Geschichte der Transitwege durch Graubünden. Chur, Manatschal Ebner, 1908, 47 p.

- (de) Gustav Bener, « Noch nachweisbare Weg-, Bracken- und Hochbaureste an den alten Bündner Strassenzügen », Bundner Monatsblatt (BMB), 1942.

- (de) Friedrich Berger, « Die Septimerstrasse. Kritische Untersuchung über die "Reste alter Römerstrassen" », in Jahrbuch fur Schweizergeschichte, vol. 15, 1890, 180 pages.

- (de) Burkhart Walo, « Archäologische Funde an der römischen Julier- und Septimerroute », in BMB, 1952, p. 89 ff.

- (de) Heinrich Büttner, « Zur frühen Geschichte der Abtei Pfäfers », in ZSKG, vol. 53, 1959, p. 1 ff.

- (de) Heinrich Büttner, « Staufer und Zähringer im politischen Kräftespiel zwischen Bodensee und Genfersee während des 12. Jahrhunderts », in Mitt. der Antiquarischen Ges. in Zurich, vol. 40, no 3, 1961.

- (de) Heinrich Büttner, « Churrätien im 12. Jahrhundert », in SZG, vol. 13, 1963, p. 1-32.

- (de) Heinrich Büttner, « Die Bundner Alpenpässe im fruhen Mittelalter », in Festchrift Hektor Ammann, 1965, p. 243 ff. Wiesbaden.

- Rougier Henri, Les hautes vallées du Rhin, éd. Ophrys, Gap, 1980, 368 p.

- (de) Jürg Simonett, Vergangener Glanz am Septimer, Terra Grischuna, no 3, 1984.

Références

- Col du Septimer sur Swisstopo.

- (de) G.A. Stampa, « Zur Deutung des Flurnamens Set - Septimer (Graubünden) », Vox Romanica, vol. 12 (1951-1952), p. 246

- Johann-Gottfried Ebel, Manuel du voyageur en Suisse, Impr. chez Orell, Fussli et Compagnie, 1810, traduit de l'allemand par J. Gaudin, 1910, Chapitre sixième. « Voyages dans le Canton des Grisons », p. 147

- Paul Vidal de La Blache, Cours de géographie, Éditeur A. Colin, 1894, p. 166

- A. Frey Karl, Henri Rougier, « Un axe transalpin méconnu et inutilisé : Le Septimer (Canton des Grisons, Suisse) », Revue de géographie alpine, tome 76, no 3, 1988. pp. 287-299 [lire en ligne]

- (en) Jörg W.E. Fassbinder et al., « Magnetic prospecting of the Roman military camp at Septimer Pass (Switzerland) », Bavarian State Department of Monuments and Sites, Munich, Germany, Open Journal of Archaeometry 2014, volume 2, no 5303 [lire en ligne]

- Une plaque commémorative en bronze (Bangor-Luxeuil-Bobbio) a été apposée au col du Septimer par les associations colombaniennes et l'association La Route de l'Europe chrétienne en collaboration avec la mairie de Bivio, le .

- Article Col du Septimer dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.

- Journal des chemins de fer, des mines et des travaux publics, Volume 5, 1846, p. 163-164