Clément d'Alexandrie

Clément d’Alexandrie, né à Athènes vers 150 et mort en Asie Mineure vers 215, est un lettré grec chrétien, apologète et l'un des Pères de l'Église. Il chercha à harmoniser la pensée grecque et le christianisme. On connaît de ce philosophe une œuvre abondante, mais elle est en partie perdue. Bien que son nom ait été retiré du Martyrologe romain par le pape Sixte V sur les conseils de Cesare Baronio, il est fêté par l'Église catholique le 4 décembre[1].

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Κλήμης ὁ Ἀλεξανδρεύς |

| Époque | |

| Domicile | |

| Formation | |

| Activités | |

| Gens |

| Étape de canonisation | |

|---|---|

| Maîtres | |

| Fête |

Exhortation aux Grecs, Extraits de Théodote (d) |

Biographie

Son nom complet est Titus Flavius Clemens, homonyme du consul romain qui a été exécuté en 95 sur l'ordre de Domitien. Sa vie est peu connue. Il se familiarise avec les systèmes de philosophie de son temps puis se convertit au christianisme et entame une série de voyages (Grèce, Italie). Il rencontre en Égypte, à Alexandrie, où règne une atmosphère de débats intellectuels, la secte des éclectiques et celui qui deviendra son maître, Pantène, qui dirige alors l'École théologique d'Alexandrie. Désigné par le patriarche Démétrius Ier (12e patriarche d'Alexandrie) pour aller mener une mission chrétienne aux Indes, Pantène doit abandonner la direction de l'École d'Alexandrie. Il choisit alors le plus brillant de ses élèves, Clément, pour prendre sa succession. Clément d'Alexandrie prend, avant Origène, la direction de l'École d'Alexandrie.

En 202, les persécutions de Septime Sévère l'obligent à trouver refuge auprès de l'évêque Alexandre, en Cappadoce, où il meurt vers 215.

Clément d'Alexandrie est un des premiers théoriciens de l'Église à avoir présenté le christianisme comme une philosophie, en cherchant à réconcilier les prophètes bibliques et les philosophes grecs. Il fait constamment référence aux gnostiques, des références qui semblent bien souvent hétérodoxes. Il donne une grande place à l'initiation et utilise le vocabulaire des mythes païens. Son utilisation de ce vocabulaire varie et présente peu de constance. Un même mot désigne des réalités différentes. Cela constitue des glissements dialectiques qui favorisent son idée, rejetée par les Pères, de « bonne gnose ». Le christianisme oriental utilisait le mot « gnose » au sens de « théologie ». Ce n'est pas le cas de Clément qui propose des secrets réservés aux élites et des Apôtres supérieurs aux Apôtres.

Dans son Protreptique (exhortation), tout en polémiquant contre les dieux païens, il s’efforce de montrer la grandiose unité de la révélation divine dans l’œuvre des philosophes, des poètes et de leurs maîtres à tous, les prophètes de l’Ancien Testament. Le logos divin, apparu sous la forme du Christ, unifie tous ces messages.

Dans son Pédagogue, il affirme que tout chrétien est un « spirituel » capable de percevoir Dieu. Le propos du livre est de prendre en mains l’éducation chrétienne : il présente une éthique adaptée aux besoins des chrétiens de la classe moyenne. Le traité est divisé en trois livres : la première partie développe la formation que Dieu donne à ses enfants par l’action éducatrice de son Fils. La seconde partie (livres II et III) fournit au chrétien une règle de vie quotidienne qui doit s’imprégner de l’exemple évangélique.

Les Stromates sont un ouvrage qui se présente sous la forme d’une réfutation des hérésies et d’un exposé de la « vraie gnose », permettant l’union mystique avec Dieu. Les théologiens ont discuté son orthodoxie doctrinale et sa fidélité à la foi chrétienne.

Son martyre n’étant pas attesté, il a cessé depuis 1751, sous Benoît XIV, de figurer dans les martyrologes. Dans son Histoire générale de l’Église, l’abbé Darras signale qu’il a été inscrit dans un martyrologe de manière clandestine. De là vient la rumeur sur le fait qu’il soit déclaré saint.

Doctrine

C’est en acquiesçant à la bonté essentielle de la Création que Clément d’Alexandrie entra dans la foi chrétienne. Comme Justin le Philosophe, il accorda sa préférence philosophique à Platon qui, selon lui, s’approchait le plus de la Vérité chrétienne.

C’est dans une double perspective que Clément d'Alexandrie perçut le christianisme : d’une part en tant que « philosophie », mais aussi en tant que réalité qui, par sa force mystérieuse, est en mesure de transformer et de sublimer l’homme jusqu’au plus profond de son être. De plus, ce n’est pas tant par goût du mystère que par recherche du vrai que Clément adhéra au christianisme. Dans la doctrine chrétienne, il découvrit la vérité pleine et sévère, entière et définitive, à laquelle toute quête philosophique devait aboutir. Cette vérité comporte la connaissance de Dieu, le jugement moral et la raison.

Tandis que la lecture de Platon lui avait donné l’intuition de la Vérité, il en acquiert la certitude par la connaissance de l’Épiphanie divine, c’est-à-dire du Christ. Il lit ses expériences spirituelles comme la traduction en acte de la Vérité encore obscure du platonisme, délivrée par Dieu sous la forme d’un don à la fois rationnel (la parole du Christ) et expérimental (la vie chrétienne). Fénelon a repris ces idées ésotériques. Ce dernier a été l’objet pour cela de critiques fermes de la part des érudits de son temps.

- Un riche peut-il être sauvé ?

- Ô riche, si tu es raisonnable, navigue vers cette assemblée de fêtes (He 12, 22) et, s’il le faut, parcours toute la terre (Mt 23, 15) ! N’évite ni les dangers ni les efforts pour te procurer ici-bas un royaume céleste. Ce royaume, un homme te le donnera, parce qu’il imite Dieu. Pour avoir un peu reçu ici-bas, il te fera habiter là-haut avec lui pour toujours. Supplie-le d’accepter, hâte-toi, lutte et crains qu’il ne te juge indigne, car il ne lui a pas été ordonné de recevoir, mais il t’a été ordonné d'offrir[2].

- Mais lui devint sombre et s'en alla tout triste

- Si quelqu’un fait pénétrer l’amour dans son âme, il peut venir à bout de ses erreurs, même s’il est né dans le péché (Jn 9,34) et qu’il ait commis beaucoup d’actes défendus, à condition de faire grandir en lui l’amour et d’éprouver un repentir sincère. Ne t’abandonne pas à un désespoir insensé, puisque tu sais quel est le riche qui n’a pas sa place aux cieux et comment user de tes biens pour échapper à la malédiction de la richesse, à l’obstacle qu'elle met devant la vie, et pouvoir jouir de l'éternité bienheureuse.

- Admettons que, par ignorance, faiblesse ou circonstance involontaire, on tombe dans des fautes ou des erreurs après avoir reçu le sceau et la rédemption, au point d’être totalement abattu, Dieu ne prononce pas pour autant une condamnation définitive ! Les portes restent ouvertes à tout homme qui se tourne en vérité vers lui de tout son cœur, et le Père reçoit avec une immense joie le fils qui se repent vraiment (Lc 15,20-24). Le repentir véritable consiste à ne plus retomber dans les mêmes fautes et à extirper complètement de l'âme celles qui avaient entraîné une condamnation à mort ; dès qu'elles auront été éliminées, Dieu viendra de nouveau habiter en toi[3].

Écrits

Clément d'Alexandrie s'appuie ici sur un dialogue de Platon mettant en scène Socrate (Premier Alcibiade, 109 e) pour expliquer l'Évangile[4].

- Docte ignorance

« Le juste recherchera une découverte pleine d’amour et, dans son effort pour l’atteindre, il trouve le bonheur ; à qui frappe, dit la Parole, on ouvrira ; demandez, et il vous sera donné (Lc 11, 9). Car ceux qui s’emparent du Royaume ont été appelés violents (Mt 11, 12), parce qu’ils exploitent non la violence des controverses, mais celle de la continuité d’une vie droite et des prières ininterrompues.

S’arrêter à l’examen de son ignorance, voilà ce que doit d’abord apprendre celui qui marche selon la raison. L’ignorance a poussé à chercher ; en cherchant, on trouve le maître ; l’ayant trouvé, on a cru et, croyant, on a espéré ; puis, par l’amour, on s’assimile alors à l’aimé, se hâtant d’être ce qu’on a commencé par aimer.

Telle est à peu près la méthode que Socrate suggère à Alcibiade, qui l’interroge ainsi : « Ne penses-tu pas que je trouverai ? – Tu le pourras, si tu cherches. – Et ne crois-tu pas que je chercherai ? – Assurément, si tu penses que tu ne sais pas. »

C’est aussi le sens des lampes des vierges sages, qui de nuit sont allumées dans les ténèbres de l’ignorance que l’Écriture a désignée indirectement par la nuit (Mt 25, 1-13). Les âmes sages, pures comme des vierges, comprenant qu’elles sont elles-mêmes placées dans l’ignorance du monde, allument les ténèbres, chassent l’ignorance, recherchent la vérité et attendent l'apparition du Maître. »

— Stromates, 5, 16,6 - 17,3, trad. P. Voulet et A. Le Boulluec, « Sources Chrétiennes » 278, Cerf, Paris, 1981, p. 51-53.

Ouvert à la culture profane de son époque, Clément d'Alexandrie a été un pionnier de la philosophie chrétienne et un précurseur de la théologie alexandrine[5].

Commentaire selon saint Matthieu (Mt 19, 23-30) :

- Le désespoir du chameau

« Certains riches, pour n'avoir écouté que rapidement et distraitement la parole du Seigneur d'après laquelle il sera plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume des Cieux, désespérant d'eux-mêmes à la pensée qu'ils perdront la vie, se sont totalement abandonnés au monde et accrochés à la vie d'ici-bas comme à la seule qui leur fût laissée. Ainsi ils se sont écartés davantage de la Voie qui mène là-haut, sans continuer à se demander qui sont les riches dont parle notre Seigneur et Maître, ni comment ce qui est impossible à un homme peut devenir possible. D'autres ont bien compris comme il fallait, mais, négligeant d'accomplir les actes qui mènent au salut, ils n'ont pas pris les dispositions nécessaires pour obtenir ce qu'ils espéraient.

Que le riche aux yeux du monde réfléchisse sur son propre cas en regardant le comportement des athlètes ! Tel d'entre eux, désespérant de pouvoir vaincre et gagner des couronnes, ne s'est même pas inscrit à la compétition ; tel autre, dont l'esprit avait conçu cette espérance, n'a accepté ni les efforts, ni le régime, ni les exercices que cela lui imposait : il n'a pas été couronné, et ses espérances ont été déçues. Ainsi, même au milieu des richesses de cette terre, absolument personne ne doit se proclamer privé des récompenses promises par le Sauveur, si du moins il est fidèle et voit la grandeur de l'amour de Dieu pour les hommes ! »

— Clément d'Alexandrie. Quel riche peut être sauvé ? 2,2 - 3,5, trad. P. Descourtieux, Paris, Cerf, Sources chrétiennes 537, 2011, p. 105-109.

Bibliographie

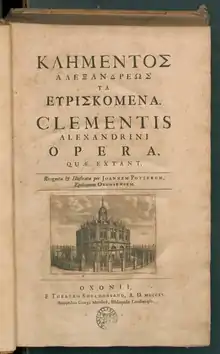

Éditions anciennes

Le meilleur manuscrit de Clément d'Alexandrie, daté du XIe siècle, a été rapporté de Constantinople par Janus Lascaris pour la bibliothèque de Laurent le Magnifique. Il est utilisé pour la première édition de l'intégralité des œuvres conservées en 1550, édition préparée à Florence par Piero Vettori. Une traduction latine de Gentien Hervet est imprimée en 1551 par le même imprimeur, Lorenzo Torrentino[7].

Éditions

Parmi les éditions les plus récentes, signalons celle des Sources Chrétiennes publiée au Cerf, commencée en 1949 (2e édition revue et corrigée en 1991-2011), et celle de la Cambridge University Press (2005).

A noter que, si étonnant que cela paraisse, l’édition des « Sources chrétiennes » n’est pas complète, bien que la figure de Clément d’Alexandrie fût l’un des auteurs de départ de la collection dans les années 1940. Curieusement, il manque le 3e volume des Stromates. Personne ne sait pourquoi, ni quand cette œuvre majeure des premiers écrits chrétiens pourra être lue en entier dans le monde francophone : si l’on tient compte de la date de parution des premiers volumes, cela fait près de 80 ans que le travail demeure inachevé.

Traductions françaises modernes

- Extraits de Théodote, trad. F. Sagnard, 2° éd., Paris, Le Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1970, 280 p. Trad. Antoine Eugène Genoud, Le divin maître, ou Le pédagogue, 1839

- Le pédagogue, trad. Claude Montdésert, Henri-Irénée Marrou, Chantal Matray, Paris, Le Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 1976, 3 vol.

- Protreptique, trad. Claude Montdésert et A. Plassart, 4° éd., Paris, Le Cerf, coll. "Sources chrétiennes", 216 p.

- Stromates : livres I-V, trad. Pierre Voulet, Paris, Le Cerf, coll. "Sources chrétiennes". Stromates (vers 193 ss.) : livre I, trad. M. Caster, 2006, 180 p. ; livre II : trad. Claude Mondésert, 2006, 146 p. ; livre IV : trad. Claude Montdésert, 2001, 368 p. ; livre V, en 2 t. : trad. P. Voulet, 1981 ; livre VI : trad. P. Descourtieux, 1999, 432 p. ; livre VII : trad. Alain Le Boulluec, Le Cerf, 1997, 360 p. ; Traduction d'Antoine Eugène Genoud, 1839 : « Stromates, Livres I à VII »

- Le Pédagogue, traduction de B. Troo et P. Gauriat et commentaires, Édition J.-P. Migne, coll. « Les Pères dans la Foi », 1991, (ISBN 2-908587-06-8)

- Fénelon et Dominique Tronc, La Tradition secrète des mystiques : Ou le Gnostique de saint Clément d'Alexandrie, Arfuyen, coll. « Les carnets spirituels », , 215 p. (ISBN 978-2-84590-091-2)

- Les Stromates : Stromate I, édition bilingue français-grec, Cerf, coll. « Sources chrétiennes, n° 30 », , 180 p. (ISBN 978-2-204-08161-0)

- Les Stromates : Stromate II, Cerf, coll. « Sources Chrétiennes », , 146 p. (ISBN 978-2-204-08163-4)

- (grc) Patrick Descourtieux (trad. du grec ancien), Quel riche sera sauvé ?, Paris, Cerf, coll. « Sources chrétiennes », , 250 p. (ISBN 978-2-204-09530-3)

- « Quel riche sera sauvé ? Traduction de M. de Genoude (1848) »

- Clément d’ Alexandrie, FB Editions (Sous la direction de) et Genoude (Traduction), Quel riche peut être sauvé, CreateSpace Independent Publishing Platform, , 32 p. (ISBN 978-1-5056-3145-6)

- Philippe Henne, Clément d'Alexandrie, Paris, Les éditions du Cerf, coll. « Histoire », , 363 p. (ISBN 978-2-204-10155-4)

- Clément d’Alexandrie, Quel riche peut être sauvé, Independently published, , 62 p. (ISBN 978-1-7201-6502-6)

Études anciennes

- Victor Hébert Duperron[8], Essai sur la polémique et la philosophie de Clément d'Alexandrie, thèse présentée à la Faculté des lettres de Caen. Caen : A. Hardel, 1855. éd. HardPress, coll. Format Kindle, 2018, 334 p. (ASIN B07H324851)

- Joseph Cognat[9], Clément d'Alexandrie, sa doctrine et sa polémique. Paris : E. Dentu, 1859. éd. Wentworth Press, 2018, 528 p. (ISBN 978-0274027736)

Études modernes

Clément d'Alexandrie a fait l’objet de nombreuses études, y compris dans les années les plus récentes. Voir sa notice dans CPG (Clavis Patrum Graecorum), 1375-1399.

- Jean-Yves Leloup, Introduction aux "vrais philosophes" : Les Pères grecs, un continent oublié de la pensée occidentale, Paris, Albin Michel, 1998, chap. V : Clément d'Alexandrie, pp. 57-69.

- Raoul J. Mortley, « Ἀναλογία / Analogía chez Clément d’Alexandrie », Revue des Études Grecques, t. 84, nos 399-400, , p. 80-93 (lire en ligne, consulté le )

- Cécile Daude, « Discours et conversion chez Clément d’Alexandrie », Collection de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, vol. Annales littéraires de l’Université de Besançon, no 578, , p. 41-84 (lire en ligne, consulté le )

- Henri-Irénée Marrou, « Morale et spiritualité chrétiennes dans le Pédagogue de Clément d'Alexandrie », Publications de l’École Française de Rome, vol. Christiana tempora. Mélanges d'histoire, d'archéologie, d'épigraphie et de patristique. Rome, , p. 355-363 (lire en ligne, consulté le )

- Henri-Irénée Marrou, « Humanisme et christianisme chez Clément d'Alexandrie d'après le Pédagogue », Publications de l'École française de Rome, vol. Christiana tempora. Mélanges d'histoire, d'archéologie, d'épigraphie et de patristique. Rome, no 35, , p. 337-354 (lire en ligne, consulté le )

- Édouard des Places, « Les citations profanes de Clément d’Alexandrie dans le IIIe Stromate », Revue des Études Grecques, t. 99, nos 470-471, , p. 54-62 (lire en ligne, consulté le )

- André Méhat, Études sur les Stromates de Clément d'Alexandrie, Éditions du Seuil, 1966, Collection Patristica Sorbonensia, Présentation en ligne dans la Revue des Études Grecques, et Recension dans la Revue des Études Anciennes.

- Alain Le Boulluec, « La rencontre de l’hellénisme et de la “philosophie barbare” selon Clément d’Alexandrie », Publications de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Actes du colloque de la villa Kérylos des 2 et 3 octobre 1998), no 9, , p. 175-188 (lire en ligne, consulté le ).

- Claude Mondésert, Clément d'Alexandrie. Introduction à l'étude de sa pensée religieuse à partir de l'Écriture, Paris, Aubier, 1944.

Notes et références

- Saint Clément d'Alexandrie, fête le 4 décembre, site Nominis.

- Clément d'Alexandrie, Quel riche peut être sauvé ? 31,7 - 32,5 ; 38,4 - 39,2, trad. P. Descourtieux (Sources Chrétiennes 537, Cerf, Paris, 2011, p. 183-187.)

- Op. cité : trad. P. Descourtieux (Sources Chrétiennes 537, p. 183-187.)

- Platon : Premier Alcibiade (français) : traduction de Victor Cousin..

- L'École théologique d'Alexandrie.

- L’admirable Presveta Bogorodica Perivleptos est le chef-d’œuvre d’Ohrid.

- Lorenzo Torrentino (1500 ?-1563). data.bnf.fr.

- Victor Hébert Duperron (1819-1894). data.bnf.fr.

- Joseph Cognat (1821-1887). data.bnf.fr.

Annexes

Articles connexes

Liens externes

- Le Pédagogue et Stromates traductions de M. de Genoude, 1846.

- Le Pédagogue et le discours « Quel riche sera sauvé ? » en traduction française à télécharger (dans un volume de "Défense du Christianisme par les pères des premiers siècles")

- Patristique.org, des textes des Pères de l'Église

- Audience du pape Benoît XVI du 18 avril 2007 consacrée à Clément d'Alexandrie

- Saint Clément d'Alexandrie. Nominis.