Château de Brousse

Le château de Brousse, est un ancien château fort français du Xe siècle, remanié au XVIe siècle et restauré au XIXe siècle, qui se dresse sur la commune de Brousse-le-Château dans le département de l'Aveyron, en région Occitanie.

| Château de Brousse | |

Le château de Brousse surplombant le Tarn. | |

| Période ou style | Médiéval |

|---|---|

| Type | Château fort de relief |

| Début construction | Xe siècle |

| Destination initiale | Château fort |

| Propriétaire actuel | Commune de Brousse-le-Château |

| Protection | |

| Coordonnées | 43° 59′ 48″ nord, 2° 37′ 29″ est |

| Pays | |

| Province historique | Rouergue |

| Région | Occitanie |

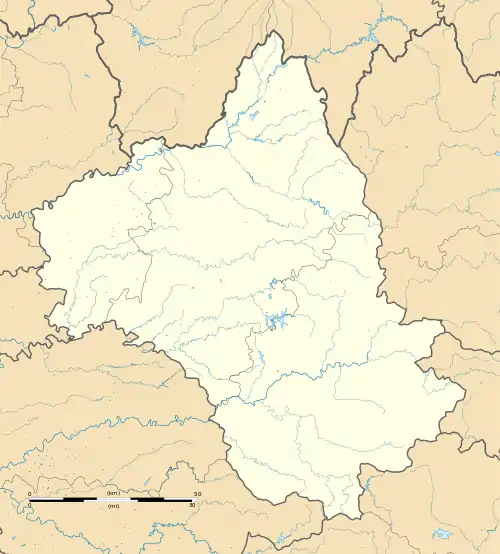

| Département | Aveyron |

| Commune | Brousse-le-Château |

Le château fait l'objet d'une protection au titre des monuments historiques depuis 1937, modifiée en 1943.

Situation

Le château de Brousse est situé dans le quart sud-ouest du département de l'Aveyron dans le village de Brousse-le-Château. Il est bâti sur un éperon rocheux au confluent du Tarn et de l’Alrance.

Histoire

Édifié au Xe siècle pour garder le passage du Tarn, le château est cité pour la première fois en 935. Plusieurs familles s’y succèdent.

- Ermengaud (918 – après 935), marié à Adélaïde de Carcassonne.

- Garsinde de Rouergue, fille des précédents et veuve de Raymond III de Toulouse ; dans son testament de 975 elle cède la seigneurie à son neveu Amélius, évêque d'Albi.

- ...

- Raymond de Saint-Gilles (vers 1042 - 1105).

- Richard ( - 1135), qui reçoit du précédent une partie du Rouergue.

- Hugues Ier (vers 1090 – 1159), fils du précédent, marié vers 1130 à Ermengarde de Creyssels.

- Hugues II (vers 1135 – 1208), fils des précédents, marié vers 1154 à Agnès d’Auvergne.

Cette famille possèdera la seigneurie de Brousse pendant cinq siècles.

- Bernard II (vers 1170 - vers 1230), cousin du précédent, marié en 1205 à Raymonde de Barsac, dame de Montbrun. Il hérite de Brousse en 1204.

- Bernard III (vers 1205 - 1265), fils des précédents, marié à Mirabilie de Cénaret.

- Hugues Ier (vers 1235 - vers 1298), fils des précédents, marié à Bérengère de Sévérac.

- Bérenger Ier (vers 1270 - après 1321), fils des précédents, marié en 1307 à Raimbaude de Châteauneuf-Randon du Tournel.

- Hugues II (vers 1310 - après 1346), fils des précédents, marié vers 1325 à Hélène de Lautrec-Montfa.

- Jean Ier, fils des précédents, marié successivement à Jeanne de Morlhon-Sanvensa puis Hélène de Châteauneuf. Il enlève celle qui deviendra sa seconde épouse alors qu’elle n’a que six ans. Une expédition, menée en 1348 par Géraud de la Barre à la demande du roi, permet de la libérer. Le château est assiégé et en partie brûlé. Jean épousera néanmoins Hélène quelques années plus tard.

- Béranger II, (vers 1330 - après 1370), frère du précédent, marié en 1361 à Delphine de Roquefeuil-Nant.

- Hugues III (vers 1360 - 1437), fils des précédents, marié en 1385 à Jeanne, dame de Sévérac.

- En 1404, le connétable Bernard VII d'Armagnac, obsédé par l’extinction de la branche cadette de sa famille, fait enfermer dans la Tour du Prisonnier, son neveu Jean, vicomte d’Armagnac, à qui on brûle les yeux avec un bassin ardent et qui mourra oublié dans cette prison.

- Jean II (vers 1386 - après 1460), fils des précédents, marié en 1453 à Blanche de Chauvigny.

- Guy ( - après 1507), fils des précédents, marié vers 1468 à Marie d'Aubusson.

- Jean (vers 1470 - ), fils des précédents, marié en 1493 à Anne de Bourbon, dame de Mirebeau.

- René ( - vers 1542), fils des précédent, marié en 1528 à Géraude du Prat.

- Antoine ( - 1562), fils des précédents, marié en 1541 à Marguerite de Lévis-Quélus, dame de Villeneuve-la-Crémade.

- Laurent ( - 1580), fils des précédents.

- Charles, oncle du précédent, marié en 1573 à Françoise de Montal.

- Samuel ( - après 1621), fils puîné des précédents, marié en 1597 à Éléonore de Combret de Broquiès.

- Charles Jacob, fils des précédents, marié en 1634 à Rose Françoise d'Arpajon, sa cousine germaine ; sans descendance mâle.

- Louis (1589 - 1679), oncle du précédent, marié en secondes noces en 1659 à Catherine Henriette d'Harcourt.

- Catherine Françoise (1661 - 1716), fille des précédents.

- Grandsaignes

- En 1700, Gilles de Grandsaignes ( - 1724), secrétaire du roi, achète le château à la précédente.

- Étienne, frère du précédent, secrétaire du roi.

- Louis-Gilles, fils du précédent, secrétaire du roi.

- Peyrot de Valhausy (ou Vailhausy)

- Avant la Révolution, Jean-François Peyrot de Valhausy (vers 1742 - 1794) conseiller à la cour du parlement de Toulouse, marié en 1784 à Marie Gabrielle de Barbeyrac de Saint-Maurice, acquiert le bien. Le , il est condamné à la guillotine par le tribunal révolutionnaire de Paris.

- Caroline de Peyrot, leur fille ainée, hérite du château.

- Delauro

- Époux de Caroline de Peyrot, Joseph Delauro (1778-1846), député de Rodez de 1815 à 1816 et de 1820 à 1831, vend le château en 1839 à la commune de Brousse qui prend le nom de Brousse-le-Château en 1919[2].

- Époque contemporaine

- À partir de 1963, une association, la « Vallée de l’Amitié », effectue des restaurations.

- De nos jours, le château est géré par le foyer rural de la commune, qui y réalise des expositions temporaires.

Armoiries

- Rouergue : de gueules à un léopard lionné d'or.

- Arpajon : de gueules à la harpe d'or.

- Grandsaignes : d'azur, au bras d'argent posé en fasce arraché de gueules.

Description

- Les remparts occupent la plate-forme allongée qui couronne l’éperon rocheux dominant le village. Du côté du village, la muraille, flanquée de tours (on en comptait six), est percée d’une porte qui s’ouvre sur un passage voûté pratiqué dans le roc. Une petite montée mène à la cour intérieure. Les courtines datent du XVe siècle.

- Quelques tours méritent d’être citées : la tour du Prisonnier, la tour de la Princesse, la tour Picarde, dont il ne reste que les fondations et qui fut, avec 45 mètres, la plus haute du Rouergue et la tour à gorge ouverte, qui défend la pointe nord-ouest.

- Le logis seigneurial, de forme carrée, est situé à la pointe sud-est de l’éperon. Du côté du Tarn, il est couronné de mâchicoulis. Des éléments de confort sont apportés à la Renaissance. Au XVIIe siècle, l’escalier d’honneur est construit ; de larges ouvertures sont pratiquées au XVIIIe siècle.

- Dans le jardin aménagé se côtoient simples et rosiers anciens.

Le château est inscrit au titre des monuments historiques le . Cet arrêté de protection est annulé et remplacé par un arrêté de classement en date du [1].

Il est ouvert à la visite[3].

Photothèque

Voir aussi

Bibliographie

- Hippolyte de Barrau, Documents historiques et généalogiques sur les familles et les hommes remarquables du Rouergue dans les temps anciens et modernes, Rodez, 1853.

- Baron de Gaujal, Études historiques sur le Rouergue, Paris, 1859.

- Société des Lettres, Sciences et Arts de l'Aveyron : Bibliographies aveyronnaises, Rodez, 1866.

Articles connexes

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Château de Brousse, La Route des Seigneurs du Rouergue.

- Château de Brousse-le-Château, Office de tourisme Vallée du Tan & Monts de l'Albigeois

Notes et références

- « Château », notice no PA00093976, base Mérimée, ministère français de la Culture, consultée le 30 août 2020.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Brousse-le-Château », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Le château, site de Brousse-le-Château, consulté le 30 août 2020.