Centre de détention d'Eysses

Le centre de détention d’Eysses est un établissement pénitentiaire français situé à Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine). Implanté dans une ancienne abbaye bénédictine, il est successivement une maison centrale, une colonie pénitentiaire et aujourd'hui un centre de détention.

| Centre de détention d’Eysses | ||||

| ||||

| Localisation | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Région | ||||

| Département | Lot-et-Garonne | |||

| Ville | Villeneuve-sur-Lot | |||

| Coordonnées | 44° 25′ 07″ nord, 0° 43′ 16″ est | |||

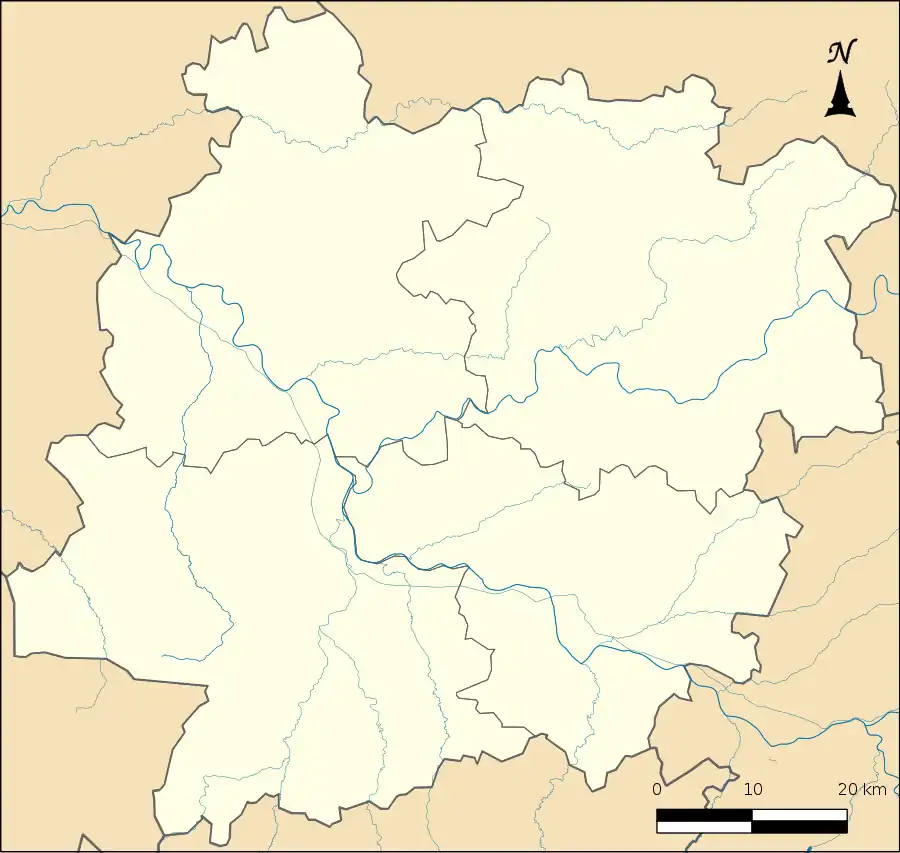

| Géolocalisation sur la carte : Lot-et-Garonne

Géolocalisation sur la carte : Aquitaine

Géolocalisation sur la carte : France

| ||||

| Architecture et patrimoine | ||||

| Propriétaire | ||||

| Statut patrimonial | ||||

| Installations | ||||

| Type | Centre de détention | |||

| Capacité | 294 places | |||

| Fonctionnement | ||||

| Date d'ouverture | ||||

| Opérateur(s) | ||||

| Effectif | 154 (2015) | |||

| Statut actuel | En fonctionnement (d) | |||

Description

Le centre de détention d'Eysses a une capacité de 294 places pour un effectif de 154 personnes en 2015[1]. L'établissement dépend de la cour d'appel d'Agen et du tribunal judiciaire d'Agen[2].

Histoire

Le centre de détention est implanté dans l’abbaye bénédictine d'Eysses placée sous le double patronage de Saint-Gervais et Saint-Potain et dont l'existence est attestée dès l’an 1008.

Un arrêté du 16 fructidor de l’an XI (3 septembre 1803) transforme l'abbaye en centre pénitentiaire[2] - [3].

Maison centrale (1808-1895)

Par décret impérial du 16 juin 1808, le Centre une maison centrale « de force et de réclusion », laquelle détiendra des hommes et des femmes condamnés à des peines d’emprisonnement de plus d'une année et venant des Hautes-Pyrénées, du Gers, des Landes, de la Haute-Garonne, du Lot, de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne[4]. Le travail est industriel et agricole, la ferme comprend 13 hectares[5].

Colonie pénitentiaire (1895-1940)

En 1895, le Ministre de l’Intérieur décide de la transformer en « colonie pénitentiaire pour mineurs » par application de la « Loi Corne » du 5 août 1850. Cette loi dispose que les mineurs doivent recevoir « une éducation religieuse, morale et professionnelle ».

Cela concerne des mineurs acquittés mais orphelins ou vagabonds (article 66 du code pénal), des mineurs condamnés à des peines de plus de six mois ainsi que des mineurs en « correction paternelle » (le code civil de 1804 permet aux pères de famille mécontents de la conduite de leur fils de saisir le juge, pour placer le mineur sous ce régime payant). Cette loi va favoriser l’enfermement massif au détriment d’autres solutions, comme le patronage.

D’emblée, Eysses a vocation à accueillir les « fortes têtes » des autres colonies pénitentiaires (Belle-Ile-en-Mer, Aniane, Saint-Maurice et Saint-Hilaire) ainsi que les mineurs condamnés à des peines supérieures à deux années.

Le 2 juin 1895 est inaugurée ce qui restera jusqu'en 1940 la « colonie correctionnelle ». Avec Gaillon, Eysses sera la deuxième colonie correctionnelle de tout l’arsenal pénitentiaire français.

En effet, depuis le XIXe siècle, l’enfance délinquante inquiète les autorités ; elles se préoccupent de les arracher à la ville « corruptrice » pour les régénérer à l’air pur des travaux agricoles et c'est ainsi que les colonies correctionnelles se multiplient dans la seconde moitié du XIXe siècle. Eysses offre un cadre parfaitement adapté à cet objectif.

Le décret du 31 décembre 1927, soucieux de dissimuler le caractère pénal, transforme la dénomination en celle de « maison d'éducation surveillée », Eysses recevant la mention « quartier correctionnel ».

La colonie d’Eysses est structurée en trois quartiers distincts :

- la section pénitentiaire pour mineurs condamnés mais considérés transférables dans des colonies ordinaires pour y terminer leur peine ;

- le quartier correctionnel pour les mineurs indisciplinés , envoyés par l’Assistance Publique sur saisine du Préfet, « pour actes d’immoralité, de violence de cruauté ou donnant des sujets de mécontentement graves » (cad tentative d’évasion, bagarres, menaces sur le personnel…)

- la section de répression pour les mineurs condamnés à des peines supérieures à deux ans. Les mineurs relégables (dont la durée d’emprisonnement dépassera leur majorité) ne sont pas soumis à la relégation aux bagnes.

Un quartier spécial accueille ceux atteints de maladies vénériennes comme la syphilis.

Les conditions de détention y sont les plus rudes et les plus indignes. Les mineurs condamnés ont le crâne rasé, ils portent de mauvais vêtements et des sabots. Les révoltes se multiplient dans ce qui devient le pire des « bagnes d’enfants » de France, celui d'« Eysses la maudite ».

En mars 1937, la mort de l’un d’entre eux, Roger Abel, dans des conditions particulièrement révoltantes, va remettre en cause tout le système pénal appliqué aux mineurs.

Le scandale d’Eysses est dénoncé à travers une campagne de presse puis les articles de Alexis Danan dans Paris-Soir. il aboutira a des réformes de fond.

Sous le régime de Vichy

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le centre de détention devient le lieu de rassemblement le plus important de prisonniers politiques condamnés par le régime de Vichy pour « menées communistes, terroristes, anarchistes ou subversives »[6] - [7].

En , il reçoit la majeure partie des détenus politiques venant de l'ensemble de 24 prisons en majorité de la zone Sud[6]. Les mois suivants arrivent des détenus de la zone nord, si bien que le , l'établissement devient — avec 1430 détenus — « à 90% une prison de résistants »[7].

Les détenus politiques s'organisent autour d'un comité issu du Front national, organisation de la Résistance intérieure française et obtiennent rapidement de la direction le régime politique de détention, plus souple. Ils éditent des journaux, Le Patriote enchaîné et L'Unité. Ils parviennent à cacher des armes et constituent un bataillon FFI clandestin, le « bataillon d'Eysses »[7].

Évasions

Le , 54 prisonniers réussissent à s'évader avec la complicité de deux gardiens[8].

Bataille d'Eysses

Le , une bataille est déclenchée à l'occasion de la visite de l'inspecteur général des prisons : 1 200 résistants de 23 nationalités détenus dans ce site se rendent maîtres des lieux dans l'espoir de gagner les maquis du Lot-et-Garonne. Ils font prisonnier le directeur de la centrale, un dénommé Chivot ou Schivo, milicien, ami de Joseph Darnand, secrétaire général au Maintien de l’ordre de Vichy, ainsi que 70 gardiens et membres du personnel[6]. Dans sa première phase, l'opération est une réussite mais à 17 heures l'alerte est donnée par des prisonniers de droit commun. Les Groupes mobiles de réserve (GMR) interviennent ainsi que l'artillerie allemande et après plus de treize heures de lutte, les prisonniers se rendent après avoir obtenu l'assurance du directeur de la centrale qu'il ne serait pas exercé de représailles[6]. Darnand se rend sur place et ordonne la tenue d'une cour martiale[9]. Le 23 février, à 6 heures, 12 « mutins » sont condamnés à mort et fusillés à 11 heures, par un peloton de gardes mobiles[6] (Roger Brun était l'un d'eux). Joseph Darnand avait demandé 50 têtes en représailles de l'insurrection[10].

Le , 1 121 prisonniers sont livrés par l'État français à la division SS Das Reich qui les conduit à la gare de Penne pour les déporter jusqu'au camp de Royallieu à Compiègne 3 jours durant puis 3 autres jours vers Dachau par les convois du 18 juin et du 2 juillet ; 400 meurent durant les transports ou dans les camps[6].

Parmi ces déportés se trouvait Georges Charpak, arrêté en 1943 pour activités de résistance et condamné à deux ans de prison.

Le mur des fusillés a été inscrit au titre des monuments historiques en 1996 et a été classé en 2022[11]. Une cérémonie commémore cet événement chaque année fin février.

Notes et références

- Contrôleur général des lieux de privation de liberté, « Rapport de visite : Centre de détention d’Eysses (Lot-et-Garonne) », sur cglpl.fr, (consulté le )

- « Eysses, Établissement pénitentiaire – centre de détention », sur le site du ministère de la Justice français, annuaires.justice.gouv.fr, 8 avril 2009.

- « Inventaire général : Abbaye de bénédictins Saint-Gervais-Saint-Protais, prison », notice no IA47001852, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- J.-N. Proché, Annales de la ville d'Agen pour faire suite à l'abrégé chronologique des Antiquités, p. 363, Revue de l'Agenais, 1882, tome 9 (lire en ligne)

- consulter La colonie pénitentiaire d'Eysses 1895-1938 à travers un fait divers tragique, Gilles PERELLE, Sous-Directeur stagiaire, 27 Promotion ENAP, 1998 consultable sur http://data.decalog.net/enap1/Liens/fonds/F17C65.pdf

- André Brissaud (préface de Robert Aron), La Dernière année de Vichy (1943-1944), Librairie Académique Perrin, Paris, 1965, 587 p. (ASIN B0014YAW8Q), p. 274-275.

- Fabrice Bourrée, Dominique Tantin, « Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Centrale d’Eysses, 23 février 1944 », sur fusilles-40-44.maitron.fr.

- Recit de René Filhol, « Le bataillon de la Centrale d'Eysses », sur bteysses.free.fr, (consulté le ).

- Une loi du 20 janvier 1944 autorisa Darnand à constituer des cours martiales sommaires (il n'y avait ni procureur ni avocats) : trois juges, siégeaient anonymement et prononçaient en quelques minutes des condamnations à mort exécutables immédiatement. Deux d''entre eux furent identifiés par l'historien Jean-Pierre Koscielniak en 2018.

- Jaladieu 2007.

- « "Murs des Fusillés" du Centre de détention d'Eysses », notice no PA47000023, base Mérimée, ministère français de la Culture.

Voir aussi

Bibliographie

- Dom Michel Gervais, Matériaux du Monasticon Gallicanum, ms. Latin 11821 « Prospectus regalis abbatiæ SS. Gervasii et Protasii de Axis 1687 »

- La colonie pénitentiaire d'Eysses 1895-1938 à travers un fait divers tragique, Gilles PERELLE, Sous-Directeur stagiaire, 27 Promotion ENAP, 1998 consultable sur http://data.decalog.net/enap1/Liens/fonds/F17C65.pdf

- Jean-Pierre Koscielniak, Darnand et les fusillés d'Eysses. Autopsie d'une répression, Le Passage, 2019.

- Corinne Jaladieu, La Prison politique sous Vichy : L'Exemple des centrales d'Eysses et de Rennes, Paris, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales – Déviance et société », , 289 p. (ISBN 978-2-296-04748-8) [Aperçu en ligne sur books.google.fr (page consultée le 23 avril 2010)].

- Abbé Bertrand, Antoine de Lantenay, L'abbaye d'Eysses en Agenois. Mémoire pour l'histoire de l'abbaye lès Villeneuve-d'Agenois. Appendices, p. 151-180, 221-254, 397-400, Revue de l'Agenais, 1892, tome 19 (lire en ligne)

- Isabelle Brunet, Établissements pénitentiaires de Lot-et-Garonne 1800-1940, Archives départementales de Lot-et-Garonne (lire en ligne)

- Association nationale pour la mémoire des résistants et patriotes emprisonnés à Eysses bataillon FFI déporté à Dachau.et Jean-Guy Modin Le Bataillon d'Eysses : d'après les témoignages et documents des anciens détenus patriotes d'Eysses (F. F. I. 1943-1945), impr. centrale commerciale, Paris, 1962, 271 p.lire en ligne sur Gallica

Filmographie

- Eysses, une épopée résistante, documentaire de Stéphane Bihan, diffusé sur France 3 Aquitaine le 14 novembre 2015.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative à l'architecture :

- Le bataillon FFI d'Eysses

- Site de l'Académie de Bordeaux, « Musée de Gajac - Villeneuve-sur-Lot – Exposition « Si hauts que soient les murs », Histoire et postérité des 1 400 résistants du bataillon d'Eysses, 16 février - 12 mai 2002 »

- Visites en Aquitaine : Abbaye bénédictine d’Eysses, actuel centre de détention

- Le lien, bulletin d'histoire judiciaire et pénitentiaire en Lot-et-Garonne, La maison centrale d'Eysses au XIXe siècle

- Crimino corpus : Stéphanis Desroche, Eysses : de l’abbaye bénédictine au centre de détention, octobre 2014

- Crimino corpus : Eysses. Une prison dans la Résistance (1940-1944) - Exposition

- Association nationale pour la mémoire des résistants et patriotes emprisonnés à Eysses

- Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France : Prison d’Eysses durant la Seconde Guerre mondiale

- Musée de la résistance en ligne : Eysses 1943-1944 Une prison en résistance

- Sud Ouest : Villeneuve-sur-Lot (47) : L'abbaye d'Eysses libérée pourrait devenir un musée (5/3/2013)