Carrefour à feux

Un carrefour à feux est une intersection dont le trafic est réglé par des feux de signalisation lumineux pilotés par un contrôleur. Le réglage des cycles de feux doit permettre d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons tout en permettant un débit maximal.

Définitions

Un certain nombre de notions permettent de décrire et d'organiser les carrefours à feu :

- Conflit : croisement de deux mouvements, de véhicules ou de piétons.

- Courant : ensemble de mouvements réunis sur une même voie.

- Cycle de feux : enchaînement des différentes phases des feux.

- Durée de vert minimum : durée minimale de vert nécessaire pour écouler le stock d'usagers constitué pendant la durée de rouge.

- Mouvement : déplacement de véhicules dont on distingue l'origine et la destination, déplacement de piétons sans origine ni destination. Pour calculer le débit d'un mouvement en compte le nombre d'u.v.p. auquel on applique un coefficient d'équivalence en fonction du type de mouvement.

- Direct : mouvement consistant pour les véhicules à traverser le carrefour tout droit. Son coefficient d'équivalence est de 1

- Tourne-à-Droite : mouvement consistant pour les véhicules à tourner à droite dans le carrefour. Son coefficient d'équivalence est de 1,1 quand l'angle est de 90° et de 1,2 si le mouvement tournant présente un angle aigu difficile à négocier. Un mouvement tournant non prioritaire ayant un conflit avec un flux de piétons supérieur à 250 piétons par heure aura un coefficient de 1,3 ou plus.

- Tourne-à-Gauche : mouvement consistant pour les véhicules à tourner à gauche dans le carrefour. Ce mouvement est le plus complexe à gérer puisqu'il croise le mouvement direct face auquel il n'a pas la priorité et le tourne-à-gauche du sens opposé. Le coefficient d'équivalence est très variable et dépend essentiellement du débit et du nombre de mouvements antagonistes prioritaires. Le coefficient peut ainsi généralement varier de 1,1 à 1,7. Plus le cycle est court, plus le coefficient du tourne à gauche sera faible.

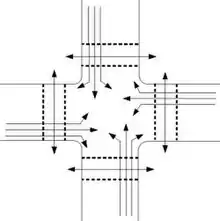

- Tourne-à-Gauche à l'indonésienne : mouvement dans lequel les tourne-à-gauche ne sont pas antagonistes. Les tourne-à-gauche à l'indonésienne s'accompagnent souvent d'une voie de stockage dédiée au tourne-à-gauche.

- Phase : période durant laquelle un ou plusieurs courants sont admis dans le carrefour.

- Temps de dégagement : période minimale entre deux lignes de feux qui admettent des courants antagonistes dans le carrefour. Il permet aux usagers engagés à la dernière seconde du passage autorisé sur la première ligne, la libération complète du point de conflit (par exemple, les véhicules effectuant un tourne-à-gauche, stockés au centre du carrefour), avant l'arrivée des usagers s'engageant à la première seconde d'ouverture sur la deuxième ligne. Pour un couple de deux lignes de feux antagonistes A et B, il existe obligatoirement une durée de dégagement A vers B, et B vers A.

- Matrice des antagonismes et des dégagements: tableau de dimension n lignes de feux, pour chaque case indiquant par la présence d'un temps l'incompatibilité d'ouverture et la durée de rouge de dégagement, entre les 2 lignes de feux concernées. Un contrôleur de carrefour à feux comporte obligatoirement ces informations de sécurités basiques.

- u.v.p : Unité de Voiture Particulière. Unité permettant de mesurer les débits d'un mouvement, d'une voie ou du carrefour. Un deux roues vaut 0,3 U.v.p., un véhicule léger (< à 3,5 tonnes) vaut 1 u.v.p., un poids lourd ou un bus valent 2 u.v.p., un semi-remorque ou un bus articulé valent 3 u.v.p.

- Vitesse moyenne : le réglage de la durée des différents temps se fait en considérant des vitesses moyennes d'1m/s pour les piétons (sauf devant une école, un hôpital ou une maison de retraite) et de 10m/s pour les véhicules.

- Voie : portion de la chaussée dédiée à un courant.

Les contraintes des carrefours à feux

La réglementation routière

En France, le fonctionnement d'un carrefour à feux doit respecter la réglementation décrite dans l'instruction interministérielle sur la signalisation routière[1]. Le maître mot dans le fonctionnement d'un carrefour à feux est sécurité. Ce critère essentiel se traduit notamment par des temps de feu minimum, en particulier pour permettre aux piétons de traverser sans encombre. Des minima et des maxima sont ainsi définis. Si les minima sont toujours respectés, on observe sur le terrain que les maxima sont parfois transgressés. Pour les usagers, le code de la route est le suivant :

À suivre de préférence aux feux (c'est-à-dire que les feux sont alors secondaires)

- Passage de véhicules prioritaires (Chasse-neige, Pompiers, Police, Gendarmerie).

- Ordres donnés par les policiers, pompiers, gendarmes, qui sont généralement à pied.

- Encombrement du carrefour : ne pas passer pour ne pas bloquer le carrefour, et ainsi permettre un passage d'un éventuel véhicule d'urgence.

Si les feux fonctionnent, et hors cas précédent

- Le feu rouge indique une interdiction (provisoire) de passer, en Amérique du Nord, où il est possible de tourner à droite en laissant la priorité à l'axe antagoniste.

- Le feu jaune (ou « orange » comme disent beaucoup de Français malgré l'article R412-31 du code de la route[2]) indique un passage imminent au feu rouge. Il dure en moyenne 3 à 5 secondes. Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes. Certains pensent que la loi les autorisent à franchir un feu jaune si le véhicule derrière lui n'observe pas une distance suffisante pour s’arrêter sans risque d'accident. Cette interprétation est réputée fausse.

- Le feu vert indique une possibilité de passage, il ne donne cependant pas la priorité. En particulier si un véhicule tourne à gauche, il croisera le chemin des véhicules venant d'en face, qui auront le feu vert en même temps. De plus les piétons et les véhicules d'urgence sont légalement prioritaires.

- Le feu rouge et le feu jaune annoncent un passage imminent au vert, et dure de 0.75 à 1 seconde (hors de France).

Si les feux sont éteints, jaune ou « orange » clignotant

L'article R412-32 du code de la route[3] parle de feux jaunes, et non pas de feux orange clignotants. Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour objet d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier. Ils autorisent le passage des véhicules sous réserve, le cas échéant, du respect des dispositions relatives aux règles de priorité établies par le code de la route ou prescrites par une signalisation particulière.

La simplicité du carrefour

Le fonctionnement du carrefour doit être le plus compréhensible possible, et donc le plus simple afin que les usagers ne se trompent pas dans l'utilisation du carrefour. Le fonctionnement de tout carrefour à feux implique également un minimum incompressible de temps perdu. Ainsi, le rouge de dégagement qui conserve une période tampon entre deux phases, à la fois pour permettre au carrefour de se vider mais aussi pour conserver des marges de sécurité, ou encore le temps de redémarrage des véhicules au vert font couramment perdre 4 à 8 secondes par cycle. Il est donc impératif de conserver un nombre de phases le plus réduit possible pour limiter les pertes de temps.

La lisibilité et la légitimité du carrefour

Le respect des feux est directement lié à leur légitimité apparente. Si un feu est ou semble inutile ou que son fonctionnement est trop contraignant, les infractions augmenteront, grevant la sécurité et l'efficacité du carrefour. Implanter un carrefour à feux est donc un exercice délicat qui impose une efficacité optimale.

Prendre en compte les véhicules hors norme

Si la voiture particulière est prédominante, il n'en demeure pas moins que les bus et les deux roues circulent également sur la voirie. Le cycle de feu doit donc leur être adapté, tout particulièrement quand une infrastructure spécifique leur est dédiée (par exemple les couloirs de bus ou les pistes cyclables).

Le problème est particulièrement sensible dans le cas d'une phase escamotable déclenchée par une boucle d'induction magnétique noyée dans la chaussée, si celle-ci n'est pas suffisamment sensible le feu risque de ne pas se déclencher à l'arrivée d'un véhicule hors norme (moto).

Prendre en compte la traversée des piétons

La sécurité des piétons est particulièrement importante parce qu'ils sont très difficiles à canaliser. Il faut donc veiller à leur offrir des possibilités de traverser qui ne rallongent néanmoins pas leur trajet ni leur temps de traversée.

Assurer un débit adéquat

Un carrefour à feux ralentit nécessairement le trafic mais, dans la mesure où le plan de feu est souvent préprogrammé, une erreur provoquerait plus qu'un ralentissement, un blocage du carrefour. Il ne s'agit donc pas uniquement ne pas trop ralentir le flux des véhicules mais aussi de s'assurer qu'il demeure possible

Adaptation du plan de feux au trafic

Le trafic routier n’est pas homogène, il connaît des variations régulières (les heures de pointes, les retours de week-end) mais aussi des variations aléatoires (un événement sportif, une déviation). Plusieurs méthodes permettent d’adapter le plan de feux à la réalité de la circulation.

Les plans de feux précalculés

Un certain nombre de plans de feux différents ont été calculés en fonction des différentes configuration de trafic possibles. Cette solution est généralement utilisée pour les variations régulières. Une programmation les déclenche à heure fixe ce qui impose que la variation régulière soit effectivement prévisible et qu’elle dure également au minimum 15 minutes.

La micro-régulation

Ce deuxième type de solution employé pour les variations aléatoires s’appuie sur des technologies nettement plus sophistiquées. Les moyens les plus courants sont les boucles à induction noyées dans la chaussée ou des radars qui permettent d’estimer la longueur de la file de véhicules, les boutons-poussoirs pour permettre aux piétons d’obtenir le feu rouge, les émetteurs à bord de véhicules à privilégier (comme les bus). Il existe également des détecteurs de vitesse qui déclenchent le rouge quand ils repèrent des véhicules en excès de vitesse. Cette solution est couramment mise en œuvre en Espagne et au Portugal. L’INRETS développe actuellement un système d’analyse d’image vidéo afin de prendre également la mesure des files d’attente aux feux.

Escamotage

Il s’agit de l’une des applications de la micro-régulation qui consiste à supprimer une phase du cycle de feux, supprimant ainsi un mouvement pour lequel il n’y a pas de véhicule en attente. L’escamotage est en général utilisé dans les cycles de feux comprenant plus de deux phases.

On peut également choisir entre deux phases conditionnelles en fonction de la file d’attente correspondant à chacune de ces phases afin d’optimiser le débit du carrefour.

La fiabilité des équipements de détection est fondamentale puisqu’un véhicule non détecté risque de ne pas bénéficier de la phase lui correspondant. Les deux-roues et les poids lourds sont souvent difficilement détectés par les boucles à induction.

Durée de vert adaptable

Ce système vise à adapter le temps des feux verts aux intersections en fonction de la densité du trafic. Ici, des détecteurs sont utilisés afin de comptabiliser le nombre de véhicules et calculer des temps de feux minimisant le temps d'attente moyen de chaque véhicule. Ces détecteurs peuvent être des boucles électromagnétiques ou encore des capteurs sans fil, et peuvent éventuellement être aidés d'une station de base. Avec de tels mécanismes, il est par exemple possible de passer un feu au rouge lorsqu'aucun véhicule n'est détecté. Parallèlement au calcul du temps de feux, un mécanisme de phases est généralement défini, consistant à définir plusieurs ensemble voies ayant le feu vert en même temps, ceci afin de minimiser le temps de feu rouge et faire circuler plusieurs voies en même temps.

Ce système permet par exemple une régulation efficace aux heures de pointe en favorisant le débit sur un axe principal particulièrement chargé, tout en améliorant la crédibilité du carrefour aux heures creuses pour les usagers de l’axe antagoniste, et en continuant de respecter leur utilité de base : la sécurité et la limitation d'interblocages. L'article [4] retrace un bref historique de la gestion des feux de circulation et s'attarde sur des cas modernes.

Mode acyclique

Ce mode offre le maximum de souplesse ; il est particulièrement adapté pour le faible trafic ou de nuit. Il nécessite des détecteurs pour chaque file de circulation. Lors du traitement des demandes, le logiciel traite celle dont le temps d’attente est le plus grand.

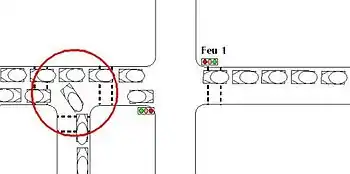

Antiblocage

Aux heures de pointe, les mouvements délicats comme les tourne-à-gauche peuvent bloquer le carrefour. En effet si la quantité de véhicules admis dans le carrefour excède sa capacité à évacuer les véhicules, c’est tout le trafic du carrefour, mouvements directs compris, qui risque d’être bloqué.

Un système antiblocage s’appuie sur des capteurs lui révélant la présence d’un blocage pour modifier le cycle de feu et retenir en amont les véhicules excédentaires plutôt que de les laisser bloquer la portion difficile de la voirie.

Priorité aux véhicules de transports en commun (VTC)

Mises en place notamment pour des lignes de bus et de tramways, on distingue trois types d’adaptations :

- Une phase escamotable qui s’enclenche en présence du bus ;

- Un dégagement anticipé qui permet par exemple au bus, grâce à un feu spécial, d’effectuer avant tout le monde son tourne-à-gauche, alors que le mouvement antagoniste bénéficie toujours du vert ;

- Une variation des durées des verts des différentes phases par anticipation et/ou prolongation.

Plusieurs techniques existent pour transmettre les informations de passages des véhicules au contrôleur, de la plus simple à la plus élaborée, pouvant fournir une simple information d’approche pour une unique distance ou jusqu’à des approches régulières. Pour ce dernier cas de figure, les approches peuvent être transmises localement aux contrôleurs de carrefour par radio courte portée, ou par l’intermédiaire d’un poste central collectant les informations de passages transmises par un autre poste central de suivi de la flotte des bus.

Pour des tramways, il est généralement préféré et utilisé des recalages par boucles électromagnétiques, avec éventuellement reconnaissance de balises embarquées à bord des rames.

Il ne faut pas oublier qu’un bus est prioritaire s’il quitte son arrêt.

Remplacement

Pour répondre à toutes ces contraintes, de nombreux carrefours à feux sont remplacés par des rond-points, lorsque la place le permet, ainsi que le volume de trafic.

Un problème se pose parfois pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité. Dans ce cas, il n’est pas rare de voir des rond-points équipés après-coup de feux tricolores ne réglant pas la priorité mais uniquement la protection des piétons.

Coordinations

Généralement en ville un carrefour à feux n'est pas isolé, et il peut être judicieux de tenir compte des carrefours voisins.

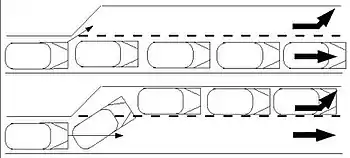

Notamment sur un axe de circulation, il sera mis en place ce qu'on appelle une onde verte consistant à synchroniser les feux afin qu'un flot de véhicules roulant à une vitesse choisie rencontre systématiquement des feux au vert. Des outils existent permettant de calculer la meilleure optimisation possible pour les deux sens de circulations simultanément, ce qui est délicat de prime abord.

Le principe est d'avoir tous les carrefours fonctionnant avec une durée de cycle commune, et des décalages de temps pour chaque phase de circulation par-rapport à un temps commun. Quand un changement de plan de feux arrive et avec lui un nouveau temps de cycle, un certain temps (parfois long) est nécessaire avant que le carrefour se recale correctement avec la première phase. Un transitoire peut-être calculé afin de lisser les temps et réduire les perturbations sur le trafic.

Il est possible de combiner à la fois de la coordination et de la micro-régulation. Mais parfois le respect de la coordination avec ses attentes de recalages sur certaines phases peut-être trop pénalisante pour le trafic (durée de cycle constante nécessaire pour rester coordonné).

Il existe trois principes détaillés ci-après afin d'assurer de la coordination.

Coordination par câblage

Des câbles sont disposés pour relier les contrôleurs entre eux. Un contrôleur servira de chef d'orchestre pour synchroniser les autres. On parle d'Unitop. Cette technique lourde de par la nécessité de câbles est de moins en moins employé, en tout cas sur des installations neuves.

Coordination par un Poste Central

Il est nécessaire que chaque contrôleur dispose d'une liaison permanente avec un PC. Chaque contrôleur quitte la phase courante dès réception de l'ordre correspondant émis par celui-ci (« top »).

Une deuxième technique possible consiste à ce que le PC effectue uniquement les remises à l'heure périodique des contrôleurs. On retrouve ensuite le fonctionnement détaillé ci-après.

Coordination par utilisation de l'heure

Chaque contrôleur doit disposer d'une remise à l'heure régulière (effectuée soit par un poste central ou soit par un récepteur horaire : France Inter, DCF77, GPS). Sans cela on ne pourrait garantir que les contrôleurs partagent une heure identique en raison de dérives différentes de leurs horloges internes.

À partir de l'heure courante (hh:mm:ss) commune à tous, une Base de Temps de Synchronisation est calculée qui est identique sur tous les contrôleurs. Et c'est cette base de temps qui est utilisée pour commander les phases. Généralement la BTS vaut 0 à 3 heures du matin, et se calcule modulo la durée du cycle en cours.

Adaptation aux comportements

Afin de lutter contre les excès de vitesses, il est parfois fait usage de feux tricolores asservis à la vitesse. Sur détection d'une vitesse excessive en amont, les feux véhicules passent au rouge, et ceux des piétons au vert. Ces types de feux peuvent être installés sur un carrefour existant, mais parfois il s'agit tout simplement d'un carrefour fictif avec une traversée piétons réalisée uniquement pour permettre l'installation de ces feux. Un tel « passage protégé » perd tout son sens et devient dangereux, si le conducteur ne respecte pas ce type de feux tricolores. De plus, ces installations vont à contre-courant des efforts généralement faits d'un autre côté pour éviter les arrêts inutiles, via des programmations complexes réalisées sur les contrôleurs de carrefours.

Cet usage des feux tricolores est contraire à leur fonction première qui consiste à « gérer les conflits entre usagers aux intersections » et également à « améliorer les conditions de circulation », conformément à la sixième partie du livre 1 sur la signalisation routière[5]. Ceci a été rappelé dans une note de la sécurité routière datée du et adressée aux préfets.

Afin de permettre un correct respect des vitesses, il est peut-être préférable de se tourner plutôt vers des solutions réellement adaptées à la problématique, comme des aménagements géométriques en amont ou encore la mise en place de feux-verts récompense.

Feux verts-récompense

Suite à une évolution de la réglementation en 2021, une nouvelle solution existe aujourd'hui : le feu vert-récompense en section courante. Bien utilisé, ce cas d'usage contribue à réduire les impacts négatifs de la circulation.

Ces feux dits "récompense" sont paramétrés pour être au rouge en l'absence de véhicules et basculer au vert lorsque la vitesse des véhicules détectés en approche est en-dessous de la vitesse maximale autorisée. Les couleurs se déroulent cycliquement vert-orange-rouge. Lorsqu'il n'y a plus de véhicule en approche, ils repassent au rouge.

Instauration d'un contrôle-sanction automatisé en France

En France, le nombre des franchissements de feux tricolores au rouge fixe augmente de 1 % tous les ans depuis 1996, atteignant 236 000 infractions en 2005[6].

En , aux États généraux de la sécurité routière, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy s'est déclaré favorable à une « extension du contrôle automatisé des dépassements de vitesses, aux feux tricolores installés dans les carrefours les plus dangereux ». C'est ainsi que dans certains carrefours, situés dans cinq villes françaises (Le Vésinet, Toulouse, Metz, Paris, et Nancy), les feux sont désormais surmontés à titre expérimental de caméras détectant automatiquement les franchissements de feux rouges, et envoyant l'amende au propriétaire du véhicule incriminé.

Notes et références

- securiteroutiere.gouv.fr

- Article R412-31 du code de la route

- Article R412-32 du code de la route

- Contrôle du trafic routier urbain par un réseau de capteurs sans fil

- L'instruction Interministérielle sur la signalisation routière, sur le site de la sécurité routière

- Bilan du comportement des usagers de la route 2005, sur le site du ministère de l'Intérieur.