Capital social (sciences sociales)

Le capital social est la possibilité de mobiliser à travers ses réseaux sociaux des ressources en tout genre. Plus le capital social d'une personne ou d'une organisation est grand, plus elle est privilégiée dans les dynamiques sociales. Certains groupes sociaux ont un capital social vu comme plus faible, il s'agit des groupes marginalisés ou dans la précarité. Il en va de même dans le cadre des échanges entre des institutions sociales, comme les marchés. La notion de capital social sous-tend que les structures sociales sont hiérarchisées.

Le capital social est généralement considéré comme une forme de capital qui profite aux divers groupes sociaux qui en possèdent, et qui peut manquer à d'autres.

Le capital social a été utilisé pour expliquer la performance accentuée de différents groupes, la croissance des entreprises, les hautes performances managériales, la qualité des chaînes d'approvisionnement, la valeur créée grâce à des alliances stratégiques, et l'évolution des communautés. Au cours des années 1990 et des années 2000, le concept est devenu de plus en plus populaire dans un large éventail de disciplines des sciences sociales et aussi en politique[1] - [2].

Origine du concept

Le terme de capital social a été utilisé ponctuellement à partir de 1890 environ, avant de devenir largement utilisé dans la fin des années 1990[3].

Les observations d'Alexis de Tocqueville sur la vie américaine, réalisées dans la première moitié du XIXe siècle, semblent apporter une première description et définition du capital social. L'auteur a observé que les Américains étaient très enclins à participer à un grand nombre de réunions pour discuter de l'ensemble des problèmes liés à l'État, l'économie ou au monde qu'ils pouvaient observer. Le haut niveau de transparence résultant de ces rencontres fut selon Tocqueville la cause d'une plus grande participation du peuple et donc d'un meilleur fonctionnement démocratique. Il souligna également que le niveau de participation à la vie sociale (capital social) dans la société américaine était directement lié la question de l'égalité[4].

On trouve une des premières occurrences du terme Capital social (utilisé en référence à la cohésion sociale et à l'investissement personnel dans un collectif) dans un article de Lyda Judson Hanifan publié en 1916 traitant de la question des soutiens locaux aux écoles rurales[5]. Par contraste avec les biens matériels, Hanifan définit le capital social comme les relations sociales qui servent à améliorer les conditions de vie[6] :

« Je ne me réfère pas aux biens fonciers, à la propriété individuelle ou à l'argent liquide, mais plutôt à ce qui fait que ces substances tangibles deviennent essentielles pour la vie de tous les jours, à savoir la bienveillance, l'amitié, la sympathie mutuelle, et les relations sociales au sein d'un groupe d'individus, d'une famille, qui forment une unité sociale. Si un individu peut entrer en contact avec son voisin, et ceux-ci avec leurs autres voisins, il y aura une accumulation de capital social qui pourra satisfaire immédiatement ses besoins sociaux et qui peut représenter un potentiel social suffisant pour améliorer substantiellement les conditions de vie de la communauté entière. La communauté dans son ensemble bénéficie de la coopération de chacune de ses parties, et l'individu trouvera dans ces associations des avantages : l'aide, la sympathie, et l'amitié de ses voisins. »

En 1900, John Dewey utilise le terme dans sa monographie intitulée « l'École et la Société » mais n'apporte aucune définition du concept.

Jane Jacobs a également utilisé le terme au début des années 1960. Elle ne définit pas explicitement le terme de capital social, mais il se réfère à la valeur des réseaux. Dans son article « An Exchange Theory of Interest Groups » publié dans le Midwest Journal of Political Science, le politologue Robert Salisbury mentionne le capital social comme une composante critique pour la formation des groupes d'intérêt. Le sociologue Pierre Bourdieu a utilisé le terme en 1972, dans son Esquisse d'une Théorie de la Pratique, et a clarifié le terme quelques années plus tard en le distinguant du capital culturel, du capital économique et du capital symbolique. Les sociologues James Coleman, et Barry Wellman & Scot Wortley ont adopté la définition proposée par Glenn Loury en 1977 pour développer et vulgariser le concept. À la fin des années 1990, le concept gagne en popularité, il est au centre d'un programme de recherche de la Banque Mondiale et fait l'objet de plusieurs livres grand public, notamment Bowling Alone de Robert Putnam et Better Together de Lewis Feldstein.

Cependant, la notion sur laquelle repose le capital social a une histoire plus longue. Les penseurs qui ont exploré la relation entre la vie associative et la démocratie ont utilisé des concepts similaires dès le XIXe siècle, en se basant sur les travaux d'auteurs comme James Madison (Les Federalist Papers) ou Alexis de Tocqueville (de la Démocratie en Amérique) et intégré les concepts de cohésion sociale et de connectivité dans la tradition pluraliste des sciences politiques américaines. John Dewey pourrait avoir fait le premier usage « mainstream » du concept de capital social dans L'École et dans la Société en 1899, bien qu'il n'apporte pas sa définition.

L'importance des formes de gouvernance communautaires a été soulignée par de nombreux philosophes, de l'antiquité au 18e siècle, d'Aristote à Edmund Burke en passant par Thomas d'Aquin. Mais cette vision de la société est fortement remise en cause au 18e siècle avec le développement de l'idée de l'Homo Economicus, puis avec la théorie du choix rationnel. Ces théories deviennent dominantes dans les siècles suivants, mais de nombreux penseurs interrogent alors la relation complexe entre la société moderne et l'importance des anciennes institutions, en particulier la famille et les communautés traditionnelles. Le débat opposant la communauté à la modernisation et à l'individualisme a été l'un des sujets les plus discutés parmi les fondateurs de la sociologie (Tönnies, 1887; Durkheim, 1893 ; Simmel, 1905 ; Weber, 1946). Ils étaient convaincus que l'industrialisation et l'urbanisation transformaient les relations sociales de façon irréversible. Ils ont observé la rupture des liens traditionnels et le développement progressif de l'anomie et de l'aliénation dans la société.

Après les travaux de Tönnies et Weber, la réflexion sur les liens sociaux dans la société moderne a continué dans les années 1950 et 1960, en particulier avec la théorie de la société de masse (Bell, 1962 ; Nisbet, 1969 ; Stein, 1960 ; Whyte, 1956). Les auteurs de cette époque reprennent des thèmes similaires à ceux des pères fondateurs, avec un accent plus pessimiste en ce qui concerne le développement de la société (Ferragina, 2010: 76). Pour citer Stein (1960:1) : « Le prix à payer pour maintenir une société qui encourage la différence culturelle et l'expérimentation est sans aucun doute l'acceptation d'un certain degré de désorganisation à la fois au niveau individuel et social ». Ces réflexions ont contribué remarquablement au développement du concept de capital social dans les décennies suivantes.

La conceptualisation moderne du capital social renouvelle le débat en faisant le lien entre l'importance de la communauté pour développer la confiance généralisée, et l'importance de la liberté de choix individuel, dans le but de créer une société plus cohésive (Ferragina, 2010 ; Ferragina, 2012) C'est pour cette raison que le capital social a généré beaucoup d'intérêt dans le milieu universitaire et le monde politique (Rose, 2000).

Définitions

Le capital social a de multiples définitions, interprétations et usages. Thomas Sanders le définit comme « la valeur sociale que représente l'ensemble des réseaux sociaux (l'ensemble des gens qu'une personne connait), ainsi que l'inclinaison qui fait pression dans ces réseaux pour que chacun se rende la pareil (normes sociale et réciprocité) ». Avec cette définition, le capital social est ce qui permet de produire « des bénéfices spécifiques qui dérivent de la confiance, de la réciprocité, de l'information et de la coopération liée aux réseaux sociaux ». Il « crée de la valeur pour les individus qui sont connectés, ainsi que pour les éventuels passagers clandestins ». Parallèlement, des normes négatives de réciprocité dissuadent les comportements néfastes ou violents.

Selon David Halpern, la popularité du concept de capital social au sein des décideurs politiques est liée à la notion sa dualité : « résolument économique tout en réaffirmant l'importance du social ». Parmi les chercheurs, le terme est populaire notamment en raison du grand nombre de phénomènes qu'il peut expliquer. Les multiples usages du terme ont mené à de multiples définitions. Le capital social a été utilisé pour expliquer entre autres la performance managériale, la croissance des entreprises, l'amélioration de la performance de groupes ayant des fonctions variées, la valeur obtenue à partir d'alliances stratégiques, et l'amélioration des relations au sein des chaînes d'approvisionnement.

Baker (1990, p. 619) définit le capital social comme « une ressources que les acteurs tirent de certaines formes de structures sociales et utilisent pour servir leurs intérêts ; elle est créée par les changements dans les relations entre acteurs.

Selon la définition de l’OCDE, le capital humain recouvre les connaissances, les qualifications, les compétences et les autres qualités d’un individu qui favorisent le bien-être personnel, social et économique[7].

Chez Bourdieu

Dans Les formes de capital (1986), Pierre Bourdieu distingue quatre formes de capital : capital économique, capital culturel, capital symbolique et capital social. Il définit le capital social comme « l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance »[8]. Selon lui, le capital social ne saurait suffire pour expliquer la hiérarchie sociale : son rôle est principalement un rôle de démultiplicateur pour les deux autres capitaux. Pour filer la métaphore économique, le rôle du capital social est de faire fructifier le capital économique (par exemple, l'entrepreneur qui « possède un réseau » et grâce à celui-ci accroît ses profits, qui lui permettent d'élargir plus encore son réseau…) et le capital culturel (par exemple, un professeur qui, en assistant à de multiples conférences, accroît son aptitude à la réflexion en la confrontant à d'autres interlocuteurs…).

Chez Putnam

Selon le politologue américain Robert Putnam, auteur de Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000) et le principal partisan du concept (mais non son créateur), le capital social « se réfère à la valeur collective de tous les « réseaux sociaux » et les inclinations qui résultent de ces réseaux pour faire des choses l'un pour l'autre ». Selon Putnam et ses disciples, le capital social est une composante clé de l'établissement et du maintien de la démocratie. Putnam estime que le capital social a diminué aux États-Unis à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Ceci se manifeste par une baisse de la confiance dans le gouvernement et de la participation civique. Putnam indique également que la télévision et l'étalement urbain ont joué un rôle significatif en éloignant les Américains les uns des autres. Bien que sa thèse soit critiquée pour l'utilisation de sources disparates[9], son concept a été relayé par la Banque mondiale puis l'OCDE et elle a pu être transposée en France (l'INSEE réalise en 1982 Enquête contacts entre les personnes puis la refait en 1997 sous le nom relations de la vie quotidienne : ces enquêtes semblaient montrer les mêmes résultats mais furent contredites par le développement des médias sociaux[10]).

Sous-types de capital social

Le capital social est un terme élastique avec une variété de définitions dans de multiples domaines[11], donc il est possible de distinguer plusieurs sous-types de capital social.

Bonding et bridging

Putnam distingue deux composantes du concept : les liens « ouverts » (bridging, qui font le pont) et les liens « fermés » (bonding, qui unissent des égaux)[12]. Le capital social qui unit (bonding) agit comme une « colle » sociologique, le capital qui relie (bridging) agit comme un « lubrifiant » sociologique[12].

Les liens forts sont bons pour se ressourcer et se réconforter ; les liens faibles sont bons pour avancer et évoluer.

Bonding, bridging et linking

Selon Daniel Aldrich, il y a trois formes particulières de capital social :

- les liens d'attachement (bonding) : les relations qu'une personne entretient avec ses amis et sa famille (la forme la plus forte de capital social) ;

- les liens d'accointance (bridging) : la relation entre les amis des amis ;

- les liens d’instrumental (linking) : la relation entre une personne et un fonctionnaire ou un autre dirigeant élu.

Bonding, bridging et maintained

Tout comme Putnam, Ellison N., Steinfield C. et Lampe C.[13] distinguent le capital d'accointances (bridging) et le capital d’attachement (bonding), mais ils introduisent la troisième dimension du capital social, le « capital social maintenu » (maintained social capital), qui « parle de la capacité à maintenir des liens précieux au fur et à mesure des changements de vie ».

- bonding capital social se trouve entre les individus qui entretiennent des relations étroites et émotionnellement proches, comme la famille et les amis proches ;

- bridging capital social ,« liens faibles », les connexions lâches entre des individus qui peuvent se fournir mutuellement des informations utiles ou de nouvelles perspectives, mais généralement pas de soutien émotionnel[14] ;

- maintained capital social permet d'évaluer « si les outils de réseau en ligne permettent aux individus de rester en contact avec un réseau social après s'en être déconnecté physiquement ».

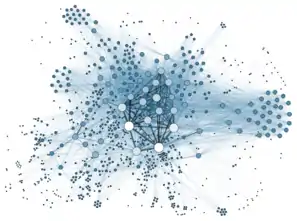

En analyse de réseaux sociaux

Le capital social est une notion largement étudiée en analyse des réseaux sociaux[15] - [16]. Elle ne diffère pas sémantiquement du sens bourdieusien, repris ensuite par Coleman et d'autres, mais elle se formalise et s'explore à l'aide de la théorie des graphes[17]. Nan Lin définit le capital social comme étant ; (l')« Investissement dans des relations sociales avec des retours attendus sur le plan économique », ce qui s'accorde avec la conception générale de la notion[18]. Les capitaux sociaux sont des ressources mobilisables, pouvant être intangibles (comme une culture, une identité sociale vue comme prestigieuse ou non, etc.) qui offrent un certain degré de prestige et des avantages ou des inconvénients lors d'interactions sociales. Les capitaux sociaux se trouvent dans des réseaux sociaux ; la mobilisation des capitaux sociaux implique d'avoir (au moins en partie) conscience de leur existence. Ils exigent un certain investissement (dans les relations), mais comme pour les autres capitaux, certains sont structurellement mieux situés dans la hiérarchie sociale que d'autres. Afin de mesurer le capital social dans un réseau, les chercheurs ont recours à des définitions plus formelles.

Processus liés

Le capital social dépend de plusieurs processus.

Mesures

La mesure du capital social n'est pas une mesure précise et dépend principalement de la conceptualisation formelle du chercheur[19]. Néanmoins, l'idée centrale est d'employer des mesures de centralité, conçues par des sociologues, dans le cadre de la théorie des graphes. Comme le capital social est vu comme provenant du réseau, la position des entités dans le réseau influe sur l'accès aux ressources au sein du réseau. Ces mesures sont diverses : Degré de prestige, de contrainte, centralité de pouvoir, d'intermédiarité, etc. La centralité implique l'idée d'une hiérarchie sociale, avec des sommets plus centraux et d'autres en périphérie. La façon d'être connecté aux autres sommets sert d'indicateur pour estimer comment circule les ressources dans les réseaux et qui y a accès. L'approche en termes de trou structural permet aussi de rendre compte du capital social[20], tout comme la force de liens faibles chez Mark Granovetter[14].

Aspects qualitatifs des graphes

Les graphes s'analysent aussi qualitativement et permettent de visualiser comment les capitaux sociaux circulent dans les réseaux.

Mesure

Il n'y a pas de consensus sur la façon dont mesurer le capital social, ce qui en est l'une de ses principales faiblesses. On peut habituellement percevoir le capital social dans un rapport donné, mais sa mesure quantitative s'avère compliquée.

Ceci a eu comme conséquence l'établissement de mesures différentes pour différentes fonctions : Pour mesurer le capital social politique, il est commun de prendre la somme de l'adhésion de la société à ces groupes. Les groupes avec une adhésion plus élevée (comme les partis politiques) contribuent plus à la quantité de capital que les groupes avec une adhésion inférieure, bien que beaucoup de groupes avec une faible adhésion (telle que les communautés) produisent souvent un capital social de meilleure qualité. Dans une étude faite par Yankee City (1963), une communauté de 17 000 personnes s'est avérée avoir plus de 22 000 groupes différents.

Le niveau de cohésion d'un groupe affecte également son capital social. Cependant, là encore, il n'y a aucune véritable manière quantitative de déterminer le niveau de la cohésion. Celui-ci est entièrement subjectif. Comment un groupe rapporte au reste de la société également affecte le capital social, mais d'une façon différente. Les interactions internes fortes peuvent dans certains cas affaiblir le capital du groupe dans les cas où celui-ci est appliqué au crime, à la méfiance, l'intolérance, la violence ou la haine vers autre. Le Ku Klux Klan et la Mafia sont deux exemples de ce genre d'organismes.

L'impact d'Internet

Ellison, Steinfield et Lampe[13] suggèrent que le capital social créé en ligne est le résultat des relations formées hors ligne et, ainsi, le capital d'accointance est rendu possible par un "entretien" (eng. maintenance) des relations. Ils proposent une distinction entre les liens sociaux, suggérant que les liens, ou les liens forts, sont possibles grâce aux médias sociaux, mais moins probables. Les interactions en ligne n'éloignent pas nécessairement les gens du monde hors ligne, mais au contraire peuvent être utilisées pour soutenir les relations et maintenir le contact. Aussi, il s'est révélé que les sites de réseaux sociaux (i.e., Facebook) semblent être beaucoup moins utiles pour maintenir ou créer du capital social d'attachement. En 2011 les chercheurs ont publié un article[21] dans lequel ils ont constaté que les pratiques de communication sur le site ont un impact sur les résultats du capital social. Donc il est essentiel d'étudier non seulement si les individus utilisent un site particulier, mais aussi ce qu'ils y font et avec qui. Ils ont étudié les pratiques d'amitié ("Amitié" sur Facebook et la façon dont les utilisateurs perçoivent ces relations), ils ont révélé que les utilisateurs font la différence entre les amis sur Facebook et les amis "réels" et que le nombre d'amis réels prédit le capital social d’accointance, alors que le nombre d'amis Facebook seul ne le fait pas. Cependant, les amis (qu'ils soient proches ou non) peuvent être des ressources utiles d'informations et un ensemble de perspectives diverses.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Social capital » (voir la liste des auteurs).

- (en) Paul S. Adler et Seok-Woo Kwon, « Social Capital: Prospects for a New Concept », Academy of Management Review, vol. 27, no 1, , p. 17–40 (ISSN 0363-7425 et 1930-3807, DOI 10.5465/AMR.2002.5922314, lire en ligne, consulté le )

- (en) Emanuele Ferragina et Alessandro Arrigoni, « The Rise and Fall of Social Capital: Requiem for a Theory? », Political Studies Review, (DOI 10.1177/1478929915623968, lire en ligne, consulté le )

- « Google Ngram Viewer », sur books.google.com (consulté le )

- (en) Emanuele Ferragina, « Social Capital and Equality: Tocqueville's Legacy: Rethinking social capital in relation with income inequalities », The Tocqueville Review/La revue Tocqueville, vol. 31, no 1, , p. 73–98 (ISSN 1918-6649, DOI 10.1353/toc.0.0030, lire en ligne, consulté le )

- (en) L.J. Hanifan, « The Rural School Community Center », The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 67, no 1, , p. 130–138 (DOI 10.1177/000271621606700118, lire en ligne)

- (en) L.J. Hanifan, « The Rural School Community Center », The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, vol. 67, no 1, , p. 130–131 (ISSN 0002-7162, DOI 10.1177/000271621606700118, lire en ligne, consulté le )

- OECD. Le capital humain - La valeur des gens https://www.oecd.org/fr/lesessentiels/lecapitalhumain-lavaleurdesgens.htm

- Bourdieu P. (1980), “ Le capital social. Notes provisoires ”, Actes de la recherche en sciences sociales, no 31, janvier, p. 2-3

- Ponthieux S. (2004), Le concept de capital social, analyse critique. Contribution au 10ème Colloque de l’ACN, Paris, 21-23 janvier 2004

- Pierre Mercklé, Sociologie des réseaux sociaux, éd. La Découverte, 121 p. (ISBN 2-7071-4447-9)

- (en) Paul S. Adler et Seok-Woo Kwon, Social Capital: Prospects for a New Concept, vol. 27, No. 1, (DOI https://doi.org/10.5465/amr.2002.5922314), p. 17-40

- (en) Robert Putnam, Bowling alone. The Collapse and Revival of American Community, New York, Simon and Schuster,

- (en) Nicole B. Ellison, Charles Steinfield et Cliff Lampe, « The Benefits of Facebook “Friends:” Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites », Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 12, no 4, , p. 1143–1168 (lire en ligne)

- (en) Mark Granovetter, « The strength of weak ties: A network theory revisited », Social Structure and Network Analysis, , p. 105–130

- Dubos, R. (2001). Social Capital:Theory and Research. New York: Routledge

- Paul S. Adler and Seok-Woo Kwon, Social Capital: Prospects for a New Concept, Academy of Management ReviewVol. 27, No. 1, 2002

- Alejandro Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Sociology, Vol. 24:1-24, 1998

- Lin, Nan, Yang-chih Fu, and Ray-May Hsung. "Measurement techniques for investigations of social capital." LIN, N.; GRUYTER, A. Social capital: theory and research. New York (2001).

- (en) James DeFilippis, The myth of social capital in community development, Housing Policy Debate (DOI https://doi.org/10.1080/10511482.2001.9521429), p. 781-806

- Ronald S. Burt, « Le capital social, les trous structuraux et l'entrepreneur », Revue française de sociologie, vol. 36, no 4, , p. 599–628 (DOI https://doi.org/10.2307/3322448, lire en ligne)

- (en) Nicole B. Ellison, Charles Steinfield et Cliff Lampe, « Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices », New Media & Society, vol. 13(6), , p. 873–892 (DOI https://doi.org/10.1177/1461444810385389, lire en ligne)

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Alessandrini, M. (2002). Is Civil Society an Adequate Theory?

- (en) Becker, Gary S., Accounting for Tastes, Cambridge, Part I: Personal Capital; Part II: Social Capital. Cambridge, MA: Harvard University Press, , 2e éd., 268 p., poche (ISBN 978-0-674-54357-7, LCCN 95050824, lire en ligne)

- Bourdieu, Pierre. (1983). « Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital » in Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderheft 2), edited by Reinhard Kreckel. Goettingen: Otto Schartz & Co. p. 183-98.

- Coleman, James (1988). « Social Capital in the Creation of Human Capital », American Journal of Sociology. 94 Supplement:(pp. S95-S-120), abstract.

- Cousin, Bruno et Sébastien Chauvin (2010). « La dimension symbolique du capital social », Sociétés Contemporaines. 77 (p. 111-138), accéder à l'article

- Dasgupta, Partha, and Serageldin, Ismail, ed. (2000). Social Capital: A Multifaceted Perspective.] Washington, D.C.: World Bank. (book preview except p. 217-401, 403-25)

- Edwards, B. & Foley, M. W. (1998). Civil society and social capital beyond Putnam

- Everingham, C. (2001). Reconstituting Community

- Fine, Ben. (2001). Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium. London: Routledge. (ISBN 0-415-24179-0).

- Foley, M. W. & Edwards, B. (1997). Escape from politics?

- Granovetter, M. S. (1973). « The Strength of Weak Ties », American Journal of Sociology 78 (6), p. 1360 - 1380.

- Harriss, J. (2001). Depoliticizing Development: The World Bank and Social Capital. Leftword/Anthem/Stylus.

- Lin, Nan (2001). Social Capital, Cambridge University Press

- Loury, Glenn (1977). A Dynamic Theory of Racial Income Differences. Chapter 8 of Women, Minorities, and Employment Discrimination, Ed. P.A. Wallace and A. Le Mund. Lexington, Mass.: Lexington Books.

- Portes, A. (1998). Social Capital: its origins and applications in modern sociology Annual Review of Sociology, 24, 1-24.

- W. Lloyd Warner, J.O. Low, Paul S. Lunt, & Leo Srole (1963). Yankee City. New Haven, CT: Yale University Press

Liens externes

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :