Campagne de Bosnie-Herzégovine

La campagne de Bosnie-Herzégovine est une campagne militaire menée par l'Autriche-Hongrie afin d'affirmer et renforcer son contrôle sur la Bosnie-Herzégovine. Elle se déroule du au , période pendant laquelle l'armée austro-hongroise fait face à une forte résistance locale. Non préparée, inférieure en nombre, en possession de pièces d'artilleries en mauvais états et sans grand soutien extérieure, l'armée austro-hongroise triomphera des Bosniaques et des quelques autres milliers de soldats ottomans au prix de lourdes pertes, dû aux violents combats de rue, surtout à Sarajevo.

| Date | Du au |

|---|---|

| Lieu | Condominium de Bosnie-Herzégovine |

| Issue | Victoire austro-hongroise, occupation de la Bosnie-Herzégovine |

| 7 447 : 1 205 tués, 2 099 morts de maladie, 3 966 blessés, 177 disparus[1] |

Les Austro-Hongrois entrent en Bosnie par deux larges mouvements, l'un venant du Nord et pénétrant la Bosnie, l'autre du Sud et venant occuper l'Herzégovine. Les Austro-Hongrois rencontrent une résistance inattendue, devant livrer une série de combats qui culmine avec la prise de Sarajevo après dix-neuf jours de combats de rues. Dans les régions vallonnées environnantes, des actions de guérilla se poursuivent jusqu'à ce que le dernier retranchement résistant à l'occupation austro-hongroise ne tombe et que leur chef, Hadži Loja (en), ne soit capturé.

Contexte

Après la guerre russo-turque de 1877-1878 se tient le Congrès de Berlin, en présence de toutes les Grandes Puissances. L'article 25 du traité de Berlin, signé le , prévoit que la Bosnie et l'Herzégovine restent de jure sous souveraineté ottomane[3] mais permet à l'Empire d'Autriche-Hongrie d'occuper le vilayet de Bosnie pour une durée indéterminée, assurant son administration civile et militaire. Les Austro-Hongrois obtiennent également le droit d'occuper certains lieux stratégiques du sandjak de Novipazar :

« Les provinces de Bosnie et d'Herzégovine seront occupées et administrées par l'Autriche-Hongrie. Le Gouvernement d'Autriche-Hongrie ne désirant pas se charger de l'administration du sandjak de Novipazar qui s'étend entre la Serbie et le Monténégro dans la direction sud-est jusqu'au-delà de Mitrovitza, l'administration ottomane continuera d'y fonctionner. Néanmoins, afin d'assurer le maintien du nouvel état politique ainsi que la liberté et la sécurité des voies de communication, l'Autriche-Hongrie se réserve le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales sur toute l'étendue de cette partie de l'ancien vilayet de Bosnie.

À cet effet, les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Turquie se réservent de s'entendre sur les détails[4]. »

Bien que les Ottomans émettent des protestations quant à l'occupation de Novi Pazar, le Ministre austro-hongrois des affaires étrangères (en) Gyula Andrássy leur assure que cette occupation « devait être considérée comme provisoire »[5]. L'expansion austro-hongroise vers le sud aux dépens des Ottomans était permise pour limiter l'influence russe dans les Balkans, et d'empêcher l'union de la Serbie et du Monténégro.

La Bosnie-Herzégovine restant nominalement ottomane, les Austro-Hongrois n'attendaient aucune résistance à leur occupation. Selon les termes d'Andrássy, ce devait être « une promenade en fanfare »(« Spaziergang mit einer Blasmusikkapelle »). C'était sous-estimer les sentiments pro-ottomans des Bosniaques musulmans (39% de la population) et pro-serbes des Bosniaques orthodoxes (43% de la population) d'autant que la Serbie venait d'obtenir son indépendance par les armes (en) et que l'Herzégovine s'était soulevée récemment contre le pouvoir ottoman. La résistance opposée à l'occupation austro-hongroise provient principalement de ces deux groupes, craignant la nouvelle puissance occupante, catholique. Mais même parmi Croates catholiques (18% de la population), l'occupation austro-hongroise rencontra des résistances[6], car les Habsbourg refusaient aux Croates de leur Empire l'unité de la Croatie[7]. Les résistants furent considérés par le gouvernement austro-hongrois comme « non civilisés » (« unzivilisiert ») et (« traîtres » (« verräterisch »)[8].

Forces armées

L'armée austro-hongroise se prépare à occuper la Bosnie-Herzégovine en procédant à une grande campagne de mobilisation[9]. À la fin de une force de 82 113 hommes, 13 313 chevaux et 112 canons est constituée, comprenant les 6e, 7e, 10e et 18e divisions d'infanterie (de), ainsi qu'une armée d'arrière-garde, rassemblée en Dalmatie[10]. Le commandant en chef est Josip Filipović (en) ; la 18e division d'infanterie, constituant l'avant-garde, est sous le commandement de Stjepan Jovanović, tandis que l'armée d'arrière-garde en Dalmatie est commandée par Gavrilo Rodić (en)[11]. Les manœuvres d'occupation de la Bosnie-Herzégovine commencent le et s'achèvent le [12].

L'armée ottomane présente en Bosnie-Herzégovine est alors constituée d'environ 40 000 hommes et 77 canons, à laquelle il faut ajouter les milices locales, fortes d'environ 93 000 hommes[13]. Les Austro-Hongrois réalisèrent qu'ils devront s'attendre à une résistance de la part des musulmans, lorsqu'ils comprirent que la fin de l'administration ottomane[14] allait représenter pour ces musulmans une perte des privilèges établis par la charia[3].

Occupation

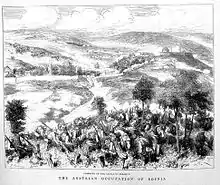

La première troupe d'occupation, le 13e corps d'armée (de) du général Filipović, franchit la Save entre Kostajnica et Gradiška. Les différentes Abteilungen sont rassemblées à Banja Luka et progressent sur la route longeant la rive gauche de la Vrbas[15]. Ils rencontrent pendant leur trajet la résistance des musulmans menés par le derviche Hadži Loja (en), appuyés (presque sans s'en cacher) par les troupes ottomanes qui se repliaient[16]. Le , des hussards austro-hongrois sont pris en embuscade près de Maglaj sur la Bosna, poussant Filipović à instituer la loi martiale. Le , une bataille rangée se déroule près de Jajce où les Austro-Hongrois perdent 600 hommes.

La seconde troupe d'occupation, forte des 9 000 hommes de la 18e division d'infanterie du général Stjepan Jovanović, quitte ses bases de la Dalmatie autrichienne pour avancer en longeant la Neretva[17] - [18]. Le , la division prend Mostar, capitale de l'Herzégovine[17] - [18]. Le , plus de 70 officiers et hommes de troupe hongrois sont tués à Ravnice. Face à cela, l'Empire mobilise les 3e, 4e et 5e corps d'armée (de)[19].

Les troupes austro-hongroises rencontrèrent dans cette région une forte opposition, tant de la population musulmane que de la population orthodoxe, livrant batailles dans les environs de Čitluk, Stolac, Livno et Klobuk[20]. Malgré les difficultés face à Maglaj et Tuzla, la région de Sarajevo est occupée en [21].

Le mufti de Tuzla, Mehmet Vehbi Šemsekadić, organisa la résistance locale et, le , il rassembla dans la ville environ 1 000 combattants, venus pour certains de Kladanj, Srebrenik, Lukavac et Zvornik[22]. Ces hommes furent vaincus par les troupes autro-hongroises qui, le , entrèrent dans Tuzla[22].

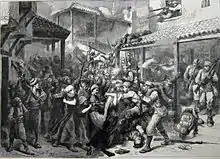

Le , la capitale bosnienne, Sarajevo, qui comptait alors 50 000 habitants, est prise d'assaut, à l'issue d'une bataille de rues, par une armée austro-hongroise appuyée par 52 canons[17] - [8]. La veille, Filipović avait arrêté l'ancien gouverneur ottoman de la ville, Hafez Pacha[8]. Le rapport de l'état-major austro-hongrois (en) mentionne que « les petites fenêtres et les nombreux creux dans les toitures ont permis de tirailler dans différentes directions tout en assurant un couvert très efficace », et que « les insurgés se ruaient vers les maisons les plus proches, barricadaient toutes les entrées et engageaient un tir mortel contre l'infanterie d'assaut »[note 1]. La ville est fortement endommagée[24].

Selon le rapport de Filipović : « Il s'ensuivit une des plus terribles batailles que l'on puisse concevoir. La troupe était la cible de tirs venant de chaque maison, de chaque fenêtre, de chaque porte entrouverte ; et même les femmes y prenaient part. Presque à l'entrée ouest de la ville, l'hôpital militaire était rempli d'insurgés malades et blessés.[16] » Les forces d'occupation déplorèrent 57 tués et 314 blessés parmi les 13 000 soldats déployés lors de l'opération. Elles estimèrent les pertes parmi les insurgés à environ 300 morts, sans prendre toutefois la peine d'estimer les victimes civiles. Les jours qui suivirent, de nombreux jugements sommaires expédièrent devant le peloton d'exécution des personnes accusées d'avoir participé à la résistance[8].

Après avoir perdu Sarajevo, les forces résistantes se replièrent dans les régions montagneuses autour de la ville, et ils y poursuivirent leurs actions pendant plusieurs semaines[16]. Hadži Loja fut capturé le dans le canyon de la Rakitnica par le 37e régiment d'infanterie (« k.u.k. Infanterieregiment „Erzherzog Joseph“ Nr. 37 »). D'abord condamné à mort, sa peine est par la suite commuée en une peine de cinq ans de prison[25]. Dans le nord-ouest, le château de Velika Kladuša se rendit le [19], marquant la fin de la campagne militaire.

Toutefois, les tensions restèrent vivaces dans certaines parties de la région occupée, particulièrement en Herzégovine qui connut une émigration de masse, principalement de musulmans insoumis, vers l'Empire ottoman. Néanmoins, une stabilité relative fut rapidement atteinte, permettant bientôt aux autorités austro-hongroises de se lancer dans de nombreuses réformes sociales et administratives, désirant faire de la Bosnie et de l'Herzégovine une « colonie modèle ». Ayant pour objectif d'introduire dans la province un modèle de stabilité politique qui permettrait de dissiper l'ascension des nationalismes parmi les Slaves méridionaux, le pouvoir des Habsbourg s'attache à codifier les lois, à introduire de nouvelles pratiques politiques, et à subvenir aux besoins de modernisation de la région.

Conséquences

L'Empire austro-hongrois a été contraint, pour mener à bien cette opération, de mobiliser cinq corps d'armée, rassemblant 153 300 hommes[5][17] et 112 canons pour soumettre la Bosnie et de l'Herzégovine. L'état-major austro-hongrois estime à 79 000 le nombre des résistants armés, appuyés illégalement par les 13 800 soldats ottomans[2] et ses 77 canons. Les pertes austro-hongroises s'élèvent à 5 000 hommes[26] : 946 morts, 272 disparus et 3 980 blessés[27]. Quant aux pertes subies par les résistants et leurs soutiens ottomans, il n'existe aucun décompte précis.

Les pertes importantes du côté des Austro-Hongrois, et la forte opposition rencontrée parmi la population à cette action militaire ont donné suite à des échanges vifs entre commandement militaire et chefs politiques[28]. Pendant la campagne, un article dans le journal hongrois de langue allemande Pester Lloyd, critiquant le manque de préparation de l'armée pour une occupation militaire, a été censuré sur ordre de l'empereur-roi François-Joseph[17]. Poussé à bout, Gyula Andrássy, critiqué pour avoir négocié la mise en place de l'administration austro-hongroise dans les deux vilayets, préfère démissionner le [29].

Mémoire

Le musée d'histoire militaire de Vienne présente une exposition concernant la campagne de 1878. Elle comporte plusieurs objets personnels ayant appartenu au général Filipović, une bannière des résistants et des armes prises aux Ottomans[30] - [31].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Austro-Hungarian campaign in Bosnia and Herzegovina in 1878 » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Der ganze äußere Umkreis Sarajevos war stark besetzt. Aber auch im Inneren der Stadt gestatteten die engen Gassen mit ihren vielen Häusergruppen und einzelnen in den Erdgeschossen leicht zu verrammelnden Gebäuden, deren kleine Fenster der Stockwerke und zahlreiche Dachlücken die Abgabe des Feuers nach verschiedenen Richtungen zuließen, die nachhaltigste Verteidigung. Von der Umfassung der Stadt vertrieben, warfen sich die Insurgenten meist in die nächsten Häuser, verbarrikadierten alle Eingänge und unterhielten ein vernichtendes Feuer gegen die nachstürmende Infanterie.[23]

Références

- Clodfelter 2017, p. 196.

- Plaschka 2000, p. 99–100.

- Zovko 2007, p. 13.

- Grands traités politiques, Congrès de Berlin de 1878 hébergé par l'université de Perpignan.

- Matsch 1982, p. 213.

- Džaja 1994, p. 37.

- François Fejtő, Requiem pour un empire défunt, Perrin, collection tempus 2014 p. 146

- Gabriel 2011.

- Oršolić 2000, p. 289-291.

- Oršolić 2000, p. 299.

- Oršolić 2000, p. 294.

- Oršolić 2000, p. 304.

- Oršolić 2000, p. 301.

- Frosa Pejoska-Bouchereau, « Le janissariat ou Au nom de l’Empire, au nom de la Nation, au nom du Parti, au nom de la Race ! », Cahiers balkaniques, nos 36-37, (ISSN 0290-7402, DOI 10.4000/ceb.1499, lire en ligne, consulté le )

- Richter 1907, p. 455–457.

- Plaschka 2000, p. 45.

- Lackey 1995, p. 78–79.

- Zeinar 2006, p. 402–403.

- Klaic 1885, p. 454–455.

- Oršolić 2000, p. 302-303.

- Rothenberg 1976, p. 101-02.

- Vlada Tuzlanskog Kantone 2018.

- Plaschka 2000, p. 44.

- Roksandić 2007.

- Plaschka 2000, p. 97.

- Calic 2010, p. 46.

- Plaschka 2000, p. 102.

- Rothenberg 1976, p. 101-102.

- Kwan 2013, p. 214.

- Popelka 1988, p. 52.

- Rauchensteiner et Litscher 2000, p. 59.

Annexes

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Bibliographie

- (en) Luigi Albertini et Isabella M., trans. Massey, The Origins of the War of 1914, Volume 1, Oxford, Oxford University Press,

- (en) László Bencze, The Occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878, vol. 126, New York, Columbia University Press, coll. « East European Monographs »,

- (de) Marie-Janine Calic, Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, Munich, Beck, , 415 p. (ISBN 978-3-406-60645-8, lire en ligne).

- (en) Michael Clodfelter, Warfare and Armed Conflicts : A Statistical Encyclopedia, , 4e éd.

- (de) Srećko M. Džaja, Bosnien-Herzegowina in der österreichisch-ungarischen Epoche (1878–1918) : Die Intelligentsia zwischen Tradition und Ideologie, vol. 93, Munich, Verlag Oldenbourg, coll. « Südosteuropäische Arbeiten », , 278 p. (ISBN 3-486-56079-4)

- (de) Martin Gabriel, « Die Einnahme Sarajevos am 19. August 1878. Eine Militäraktion im Grenzbereich von konventioneller und irregulärer Kriegsführung », Kakanien Revisited, , p. 1–6 (lire en ligne)

- (de) Vjekoslav Klaic, Geschichte Bosniens von den ältesten Zeiten bis zum Verfalle des Königreiches, Leipzig, Friedrich, .

- (en) Jonathan Kwan, Liberalism and the Habsburg Monarchy, 1861-1895, Palgrave Macmillan, , 308 p. (ISBN 978-1-137-36692-4, présentation en ligne).

- (en) Scott Lackey, The Rebirth of the Habsburg Army. Friedrich Beck and the Rise of the General Staff, ABC-CLIO, , 272 p. (ISBN 0-313-03131-2, lire en ligne).

- (de) Erwin Matsch (dir.), November 1918 auf dem Ballhausplatz. Erinnerungen Ludwigs Freiherrn von Flotow, des letzten Chefs des Österreichisch-Ungarischen Auswärtigen Dienstes 1895–1920, Vienne, Böhlau Verlag, , 422 p. (ISBN 3-205-07190-5).

- (hr) Tado Oršolić, « Sudjelovanje dalmatinskih postrojbi u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878. », Radovi Zavoda povij. znan. HAZU u Zadru, no 42, , p. 287-308 (lire en ligne [PDF]).

- (hr) Slavko Pavičić, Hrvatska vojna i ratna poviest i Prvi svjetski rat, Zagreb, Hrvatska Knjiga,

- (de) Richard Georg Plaschka, Avantgarde des Widerstands : Modellfälle militärischer Auflehnung im 19. und 20. Jahrhundert, Vienne, Böhlau Verlag, , 431 p. (ISBN 3-205-98390-4, lire en ligne).

- (de) Liselotte Popelka, Heeresgeschichtliches Museum Wien., Graz, Verlag Styria, (ISBN 3-222-11760-8).

- (de) Das Heeresgeschichtliche Museum in Wien, Graz, Verlag Styria, , 96 p. (ISBN 3-222-12834-0).

- (de) Eduard Richter, « Beiträge sur Landeskunde Bosniens und der Herzegowina », Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegowina, vol. 10, , p. 383–548 (lire en ligne).

- Drago Roksandić, « Les quatre destructions de Sarajevo (1480, 1697, 1878, 1992) », Cités, vol. 4, no 32, , p. 17-28.

- (en) G. Rothenburg, The Army of Francis Joseph, West Lafayette, Purdue University Press, (ISBN 0-911198-41-5).

- (en) John Schindler, « Defeating Balkan Insurgency: The Austro-Hungarian Army in Bosnia-Hercegovina, 1878–82 », Journal of Strategic Studies (en), vol. 27, no 3, , p. 528–52 (DOI 10.1080/1362369042000283010)

- (de) Hubert Zeinar, Geschichte des Österreichischen Generalstabes, Vienne, Böhlau Verlag, , 868 p. (ISBN 3-205-77415-9, lire en ligne).

- (hr) Ljubomir Zovko, Studije iz pravne povijesti Bosne i Hercegovine : 1878. - 1941., University of Mostar (en), , 279 p. (ISBN 978-9958-92-712-6).

Articles détaillés

Liens externes

- (bs) Vlada Tuzlanskog Kantone, « Historija », sur www.vladatk.kim.ba, canton de Tuzla (consulté le ).