Vilayet de Bosnie

Le vilayet de Bosnie (en turc : Vilayet-i Bosna ou Bosna Vilayeti) était un vilayet de l'Empire ottoman. Créé en 1867, par changement de statut du pachalik de Bosnie, il est occupé par l'Autriche-Hongrie en 1878 puis annexé par celle-ci en 1908. Sa capitale était Sarajevo.

.svg.png.webp) |

.svg.png.webp)

| Statut | Vilayet de l'Empire ottoman |

|---|---|

| Capitale | Sarajevo |

| Population (1871) | 1 232 000 hab. |

|---|

| Superficie (1871) | 46 000 km2 |

|---|

| 1867 | Création |

|---|---|

| 1878 | Occupation austro-hongroise |

| 1908 | Annexion austro-hongroise |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

Histoire

La Bosnie est une des régions les plus islamisées des Balkans. Le recensement de 1879 compte 38,7 % de musulmans, 42,9 % d'orthodoxes, 18,1 % de catholiques et 0,3 % de juifs. Dans les années 1870, la province compte environ 1 000 mosquées, 900 mekteb (écoles primaires coraniques), 50 madrassas (écoles coraniques secondaires), 40 tribunaux locaux de cadis et une demi-douzaine de sièges de muftis (autorités religieuses), un par sandjak. Les écoles musulmanes totalisent 41 000 élèves contre 4 000 pour les écoles chrétiennes. Mais l'enseignement, très retardataire, se limite pratiquement à la grammaire arabe et aux matières religieuses. La première presse à imprimer de la province est installée par le gouverneur Topal Osman Pacha en 1866.

Celui-ci, en poste de 1861 à 1868, fait construire des routes carrossables, fonde des écoles interconfessionnelles enseignant les matières modernes et encourage la création de journaux. Mais la situation se dégrade après son départ : les 7 gouverneurs qui se succèdent de 1869 à 1874 ne font rien pour remédier à la corruption et à l'ignorance de l'administration, ni aux vexations fréquentes des musulmans contre les chrétiens. Un édit de 1869 impose ainsi aux écoles d'avoir comme professeurs des citoyens turcs enseignant en turc dans des manuels approuvés ; un autre édit, en 1874, interdit les écoles communautaires serbes considérées comme déloyales à l'Empire. Les journaux serbes sont interdits, les militants de la cause serbe expulsés, et les habitants encouragés à parler de langue "bosniaque" plutôt que "serbe". Malgré la présence d'intellectuels brillants, fiers de leur double culture musulmane et slave, les tensions inter-communautaires s'aggravent pendant la période du tanzimat[1].

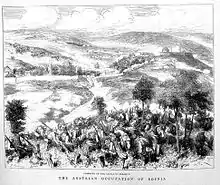

Le mécontentement de la population serbe conduit à l'insurrection de la Bosnie-Herzégovine en 1875-1877. L'Autriche-Hongrie réclame alors le droit d'occuper et d'administrer le vilayet pour y rétablir l'ordre. Elle obtient l'accord des grandes puissances par le traité de Berlin du [2] ainsi que le droit de tenir garnison et d'avoir des routes militaires et commerciales dans le sandjak de Novipazar[2]. Cependant, la conquête austro-hongroise se heurte à une résistance acharnée des habitants, musulmans et chrétiens, qui ont renversé l'administration ottomane et refusent toute domination étrangère. La prise de Sarajevo par l'armée austro-hongroise donne lieu à des destructions et massacres[3].

Territoire

Son territoire était limité :

- au nord, par les royaumes de Croatie et de Slavonie, réformés en 1868 pour former le royaume de Croatie-Slavonie, partie intégrante des Pays de la Couronne de Saint-Etienne ;

- au sud-ouest, par le royaume de Dalmatie, autrichienne (Cisleithanie) ;

- au sud, par la principauté puis royaume du Monténégro ;

- au sud-est, par le sandjak de Novipazar, partie du vilayet du Kosovo jusqu'en 1878 ;

- à l'est, par la principauté de Serbie, érigée en royaume indépendant en 1881.

Neum et Sutorina, cédés à l'Empire ottoman par la république de Raguse en 1699, constituent alors les deux accès du vilayet à la mer Adriatique.

Subdivisions

Le vilayet était divisé en cinq sandjaks :

- le sandjak de Bosnie (Bosna Sancağı) ;

- le sandjak de Zvornik (İzvornik Sancağı) ;

- le sandjak d'Herzégovine (Hersek Sancağı) ;

- le sandjak de Travnik (Travik Sancağı) ;

- le sandjak de Bihać (Bihke Sancağı).

Le sandjak d'Herzégovine est détaché de la province de 1875 à 1877 pour former le vilayet d'Herzégovine. Il est réintégré au vilayet de Bosnie juste avant l'occupation austro-hongroise.

Notes et références

- Robin Okey, Taming Balkan Nationalism: The Habsburg 'Civilizing Mission' in Bosnia 1878-1914, p. 6 à 8

- Traité de Berlin du 13 juillet 1878, article 25.

- Roksandić Drago, « Les quatre destructions de Sarajevo (1480, 1697, 1878, 1992) », Cités 4/2007 (n° 32), p. 17-28