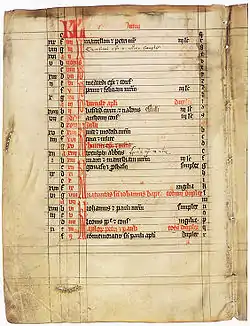

Calendrier des saints

Le Calendrier des saints est une façon chrétienne traditionnelle d'organiser l'année liturgique. Il associe chaque jour à un ou plusieurs saints et les jours sont nommés selon le saint du jour[1]. Ainsi, dans la France rurale d'autrefois, les baux et contrats de travail étaient révisés à la Saint-Martin.

La coutume se développa chez les premiers chrétiens de fêter les martyrs à la date anniversaire de leur mort, appelée en latin dies natalis (« jour de naissance »). Dans les Églises d'Orient, le calendrier des saints est appelé ménologe[2].

Histoire

Dans l'Antiquité tardive et au début du Moyen Âge, le nombre de saints reconnus crût de manière que chaque jour de l'année comportait la fête d'au moins un saint. Afin d'aménager cette profusion, des fêtes furent déplacées voire supprimées ; il en résulta qu'un même saint put être fêté à différentes dates selon les coutumes. Par exemple, saintes Perpétue et Félicité moururent le 7 mars ; cette date fut attribuée plus tard à saint Thomas d'Aquin, ne réservant aux deux saintes qu'une simple commémoration dans le Calendrier romain tridentin de 1568/1570 ; en 1908, leur fête fut déplacée au 6 mars[3], où elle apparaît aussi dans le calendrier romain général 1960. La réforme du Calendrier romain général de 1969, déplaça la fête de Thomas d'Aquin au 28 janvier ; la fête de Perpétue et Félicité revint alors au 7 mars. Ainsi, ces saintes sont fêtées soit le 6 soit le 7 mars, selon la coutume locale. Le Calendrier romain général qui, dans ses diverses variantes, contient la liste des saints fêtés dans l'Église universelle ne retient qu'une sélection de saints pour chaque jour de l'année. Une liste plus complète se trouve dans le Martyrologe romain, dont de nombreux saints ne sont fêtés que localement.

On fêta d'abord les martyrs, vénérés pour avoir porté au Christ la forme d'amour la plus grande selon l'Écriture : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis »[4]. Saint Martin de Tours[5] fut probablement l'un des premiers saints qui n'ait pas subi le martyre. Dans le calendrier romain tridentin on utilise aussi d'autre titres soit en conjonction avec le titre de martyr soit séparément : apôtre, évangéliste, vierge, veuve, pape, évêque, abbé, ermite, prêtre, docteur de l'Église. Le titre de confesseur est utilisé uniquement pour des hommes qui du fait de ne pas avoir subi le martyre ont manifesté leur foi uniquement par leur vie. On ne le combine jamais avec le titre d'abbé, qui déjà en soi indique une consécration au Seigneur. Dans l'actuel calendrier romain général on n'utilise plus ce titre générique de confesseur, mais on y trouve aussi les titres de moine, religieuse, religieux, diacre. Le titre de veuve, qui n'indique pas nécessairement une consécration au Seigneur, n'apparaît pas dans l'actuel calendrier.

Le Missel romain tridentin comporte des formules communes pour les vigiles des apôtres, un martyr évêque (deux formules), un martyr non évêque (deux formules), un martyr dans le temps pascal, plusieurs martyrs dans le temps pascal, plusieurs martyrs en dehors du temps pascal (trois formules), un confesseur évêque (deux formules), un docteur de l'Église, un confesseur non évêque, un abbé, une ou plusieurs vierges martyres (deux formules), une ou plusieurs vierges seulement, une sainte ni vierge ni martyre et l'anniversaire de la consécration d'une église[6]. Le pape Pie XII y a ajouté une formule pour les papes. Le Calendrier romain général 1960 a supprimé les formules communes pour les apôtres, attribuant à chaque apôtre une messe propre. Le missel romain actuel dispose de formules communes pour la consécration d'églises, la Vierge Marie, les martyrs (avec des mentions particulières pour les missionnaires martyrs et les vierges martyres), le clergé (subdivisé en évêques, prêtres, fondateurs d'églises et missionnaires), les docteurs de l'Église, les vierges et les saints (avec des mentions spéciales pour les abbés, les moines, les religieuses, les personnes notables pour leur charité, les éducateurs et pour les saintes en général).

Différents calendriers se sont constitués avec la division de la chrétienté en différentes Églises. Aussi, tel personnage vénéré comme saint ou docteur dans une confession peut, comme Nestorius, être considéré comme hérétique dans une autre.

Classification des fêtes

Les jours de fête sont classés selon leur importance. Dans la forme ordinaire actuelle du rite romain, les jours de fête sont classés (par ordre descendant) en[7] :

- solennités ;

- fêtes ;

- mémoires obligatoires et facultatives.

La version de 1962 du Calendrier général romain divise les jours liturgiques en jours de classe I à IV, comme décrété par le pape Jean XXIII en 1960. Les formes encore plus anciennes du rite romain classent les jours en Doubles (de trois ou quatre sortes), Semidoubles et Simples (voir Classification liturgique des jours dans le rite romain (en)).

Dans les Églises d'Orient, la classification des jours de fête varie d'une Église à l'autre. Dans l'Église russe orthodoxe, on distingue les grandes fêtes (en), les fêtes ordinaires et les fêtes mineures. Chacune de ces fêtes peut être subdivisée en célébrations liturgiques : les Vigiles nocturnes, le Polyéléos, la Grande Doxologie, le Sextuple (constitué de six stichères aux Vêpres et six tropaires au canon de l'Orthros). Les fêtes sont également distinguées en Simples et Doubles (lorsque deux fêtes simples sont célébrées ensemble ; dans ce cas, l'ordonnancement des hymnes et des lectures est réglé par le Typicon).

Notes et références

Notes

- Fête dans ce contexte ne veut pas dire « grand repas » ou « danses » ou autres réjouissances, mais « célébration liturgique annuelle ».

- Ménologe désigne une icône figurant les saints du mois dans l'ordre de leur fête, souvent en deux panneaux.

- Calendarium Romanum (Libreria Editrice Vaticana, 1969), p. 89.

- Jean, 15:13. Traduction Louis Segond, 1910.

- Britannica Concise Encyclopaedia.

- Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum Pii V. Pont. Max. editum Apud haeredes Bartholomaei Faletti, Ioannem Varisei et socios, Roma 1570. Facsimile: Manlio Sodi, Antonio Maria Triacca, Missale Romanum. Editio princeps (1570), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, (ISBN 88-209-2547-8).

- Normes générales pour l'année liturgique et le calendrier, 10

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Calendar of saints » (voir la liste des auteurs).

- (en) « Menologion with Scenes of Martyrdom - Treasures of Heaven », sur Columbia.edu, (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

- Calendrier romain général

- Calendrier romain général 1960

- Calendrier copte

- Calendrier liturgique orthodoxe

- Calendrier des saints (Église épiscopale des États-Unis)

- Liste de saints catholiques

- Calendrier des saints en France

- Fête mobile

- Fête du prénom

- Saint patron

- Liste de saints patrons

- Fêtes mobiles dans le rite romain

- Fêtes mobiles dans le rite byzantin

Liens externes

- Saints du jour - Tous les saints de l'Église catholique de France

- Tous les saints catholiques et les fêtes du jour

- Saints pour tous les jours de l'année - Calendrier pré-Vatican II augmenté de nouveaux Saints et Bienheureux

- Tous les saints en France, Allemagne, Espagne et Italie

- Les grandes fêtes chrétiennes

- Célébrations et fêtes importantes de l'Église luthérienne

- Cycle liturgique orthodoxe

- Les saints du jour, sur le site de l'émission Le Jour du Seigneur