Bombardement d'Alger (1682)

Le bombardement d’Alger de 1682 est une opération navale du royaume de France contre la régence d'Alger au cours de la guerre franco-algérienne (1681-1688). Louis XIV confie à Abraham Duquesne la mission de bombarder Alger après que le dey a déclaré la guerre à la France en 1681. Ce bombardement fait partie des multiples opérations menées pendant deux siècles contre la course musulmane en Méditerranée et dans l’Atlantique[8].

| Date | -[1] |

|---|---|

| Lieu | Alger (Régence d'Alger) |

| Casus belli | Capture de bâtiments civils et d’un vaisseau français |

| Issue |

Indécise, les Français abandonnent le siège |

| Abraham Duquesne | Baba-Hassan |

| 11 vaisseaux de ligne 15 galères 5 galiotes à bombes 2 brûlots Quelques petits bâtiments |

| 60 à 70 tués et blessés[2] Une galiote endommagée[3] | 100[4] à 700[5] civils tués 100[5] à 200[6] maisons ruinées 2 navires corsaires capturés[7] 2 navires détruits dans le port[3] |

Guerre franco-algérienne (1681-1688)

Batailles

À la tête d’une flotte d’une quarantaine de bâtiments, Duquesne quitte Toulon et se présente devant Alger, en , fortement retardé en raison de mauvaises conditions de navigation. Bombardée à plusieurs reprises aux mois d’août et de septembre, la ville subit des dégâts considérables et des centaines de civils sont tués[1]. La paix que le dey est amené à demander ne peut se concrétiser, les conditions météorologiques imposant le retour de la flotte en septembre.

Le contexte général et local

Alger fait partie, avec Salé, Tripoli et Tunis, des quatre états barbaresques qui depuis le XVIe siècle entretiennent une activité corsaire en Méditerranée et dans l’Atlantique[8]. Les flottes barbaresques, composées de petites unités très mobiles, (chébecs, felouques et brigantins) arraisonnent les navires marchands chrétiens ou effectuent des razzias sur les villes côtières (italiennes, espagnoles, corses, françaises, et s’enhardissent jusqu’en Islande et Terre-Neuve)[8]. Pour les dirigeants musulmans il ne s’agit pas de piraterie mais de course car ces attaques entrent dans la guerre sainte organisée contre les Infidèles[1]. Cette course, menée par des raïs, profite à l’élite dirigeante, groupée à Alger autour du dey et des janissaires turcs[1]. Outre le butin, la course conduit à faire des captifs qui sont revendus comme esclaves ou bien échangés contre des rançons demandées à leurs familles et versées par l’intermédiaire des ordres chrétiens (trinitaires ou mercédaires)[1].

Régulièrement, les puissances européennes mènent des raids de représailles ou de lourdes interventions : espagnoles contre Tunis (1535), Alger (1541) et le Peñón de Vélez (1564) ; hollandaises (d’où la paix de 1663 entre Alger et Ruyter) ; anglaises (contre Alger, en 1622, 1655 et 1672)[8]. Une course chrétienne est menée aussi depuis Malte et Livourne[1]. Longtemps, les bonnes relations entre la France et l’Empire ottoman ont protégé les négociants français mais la situation se dégrade à partir des années 1650. Les négociants, marseillais surtout, appellent de leurs vœux une intervention royale en Afrique du Nord, avec l’espoir d’y conquérir un ou plusieurs ports, comme les Espagnols à Ceuta[1].

À partir de 1661, Louis XIV et Colbert commencent une lutte sans merci contre le « fléau barbaresque » (Martine Acerra, Jean Meyer)[9] : à Djidejelli (1664), à Cherchell (1665) et surtout contre Alger où se succèdent les interventions en 1661[Note 1] et 1665, mais sans effet notable. Les Hollandais ne sont pas plus heureux : le 1er mai 1680 ils doivent signer un traité qui leur est très défavorable. Fort de ses succès, le dey Baba-Hassan déclare la guerre à Louis XIV le 18 octobre 1681[10] et mobilise douze bâtiments de guerre[Note 2]. Un mois plus tard, on compte déjà vingt-neuf navires marchands français tombé entre les mains des Algériens. Comble de l’humiliation, un vaisseau de guerre français est capturé. Son commandant, le chevalier de Beaujeu est mis à l’encan et vendu comme esclave par Ali-Raïs, capitaine général des vaisseaux d’Alger[11]. Louis XIV, décide de réagir avec vigueur.

Les préparatifs de l’expédition

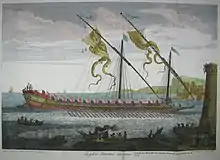

Différentes réunions sont tenues pour savoir quelle tactique adopter. Duquesne, qui rentre d’une expédition contre les corsaires tripolitains réfugiés à Chio, voudrait embouteiller l’accès au port en y coulant de vieux navires ou en y opérant un débarquement en force[12]. Louis XIV opte pour une autre solution : le bombardement que l’on espère rendre plus destructeur grâce à un nouveau type de navire : la galiote à bombes que vient d’inventer l’ingénieur Renau d'Eliçagaray.

Les premières sont mises à l’eau en février et avril 1682, les unes à Dunkerque (où elles sont testées en présence du successeur désigné de Colbert), les autres au Havre[11]. Ce petit bâtiment à deux mâts et à fond plat qui peut s’approcher des côtes est équipé de deux mortiers qui peuvent tirer des bombes jusqu’à 2 km, portée très supérieure à celle des boulets traditionnels[12].

Les galiotes sont transférées à Toulon où s’assemblent les forces confiées à Duquesne. Les ordres du roi, donnés le 24 juin 1682, sont d’incendier et de détruire la ville[11]. Le 12 juillet 1682, l’escadre appareille. Elle se compose de onze vaisseaux de ligne et des cinq galiotes à bombes disponibles[13]. Le 18 juillet, à Ibiza, elle fait sa jonction avec les quinze galères du lieutenant général de Noailles. Le 23, Duquesne est devant Alger[11].

Le déroulement des opérations

%252C_RP-P-2017-7273.jpg.webp)

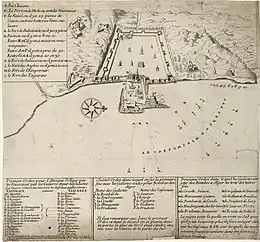

Il est assez facile d’observer Alger depuis la mer. La ville, située sur la partie occidentale de la baie à laquelle elle a donné son nom, est bâtie sur un coteau en forme d’amphithéâtre qui dévale vers la Méditerranée[11]. Dans sa partie supérieure se trouve le château où loge le dey. Les « fort des Anglais » et Bab-el-Oued protègent la ville du côté du large ; un île qu’un môle relie à la ville où s’étagent à l’ouest les trois batteries du fort Azzoum, couvre le port dont une grosse chaîne ferme l’entrée. À l’abri des 160 canons du front de mer, douze navires corsaires, dégréés, se tiennent immobiles[11]. Le môle est garni d’une forte artillerie : 14 canons au fort Bab Azzoum, 4 à un fortin, 18 autres qui peuvent tirer à fleur d’eau et 42 sur la tour du fanal.

Trois des commandants français (Tourville, Lhéry et Belle-Isle-Erard) recommandent de ne pas s’approcher de ces fortifications mais plutôt de n’attaquer que la moitié de la ville du côté nord-ouest, moins bien défendue[11]. Duquesne, qui a perdu un peu de temps à neutraliser deux petits navires corsaires qui étaient dans les environs (sous les murs de Cherchell)[Note 3] en décide autrement. Le 5 août, le dispositif français se met en place[14] : les galiotes en arc de cercle, les vaisseaux à la remorque des galères, le vaisseau-amiral le Saint-Esprit face à la tour du fanal. Mais la météo se dégrade : de grosses lames cassent l’ordre de bataille puis la persistance des vents de nord-est empêche de le reprendre. Le temps passe. À la mi-août, les galères, qui n’ont plus de vivres, doivent quitter les lieux, ce qui oblige Duquesne à modifier son plan d’attaque[11].

Il ne met plus en ligne que les cinq galiotes avec autant de vaisseaux de soutien. Des chaloupes portent du côté du môle les ancres des galiotes qui peuvent s’y haler en silence dans la nuit du 20 août en profitant d’une mer redevenue calme[11]. Le bombardement commence, mais il est peu efficace car les galiotes sont mal stabilisées et les bombes de mauvaise qualité. Elles tombent loin du but et, plus grave, certaines explosent en l’air. L’une d’elles, tirée par la Cruelle, fait long feu si bien qu’elle manque de peu de détruire le navire (les grenades retombent sur les projectiles incendiaires)[11]. Il faut différer l’attaque.

Elle reprend le 30 août, toujours près du fanal où les ancres de touage ont été mouillées à petite portée de pistolet[11]. Les cinq galiotes sont mises en ligne : la première, au sud de l’entrée du port, la dernière tout au nord. Elles sont soutenues par cinq vaisseaux[Note 4], et plus près d’elles, par deux barques, dix chaloupes biens armées et une prise montée par 160 hommes. Les bombes, cette fois, portent presque toutes : 114 sont tirées, sans que la riposte des canons algériens, guidée par les éclairs nocturnes des mortiers, ne produise d’effet sur les Français[11]. Dans la ville, c’est la panique. La population, terrifiée, implore la paix alors que Baba-Hassan veut monter une contre-attaque. Il prévoit de faire sortir une galère, trois brigantins et des barques longues pour attaquer les galiotes. Mais, dans la confusion, des captifs se sont évadés. L’un d’eux, un natif des Canaries, prévient Duquesne qui renforce chaque galiote de 52 hommes et de 6 canons[11].

L’attaque est déclenchée dans la nuit du 3 au 4 septembre. La galère se dirige vers la Cruelle, mais un homme qui crie intempestivement « Vive le Roi ! » donne l’éveil aux Algériens qui esquivent l’abordage de la galiote mais ne peuvent éviter de passer sous ses décharges de mitraille[11]. Les Algériens tentent alors d’attaquer la Menaçante, mais leur galère est reçue de même à coup de mitraille. Elle subit une troisième décharge – en enfilade – lorsque se repliant, elle passe près de la Bombarde. Dans le port, la population, croyant les galiotes prises, allume des feux de joie, mais la pluie de bombes qui reprend lui ôte aussitôt toute illusion. Ce combat nocturne a fait 14 tués et quelques blessés côté français, une trentaine de tués sur la galère algérienne[11].

Derniers combats et bilan

Des prisonniers évadés viennent raconter que des centaines de personnes gisent sous les ruines des maisons et de la grande mosquée[11]. De nombreux corps sont visibles sur le rivage. Cependant, le bilan exact n’est pas facile à établir. Le Consul de France, le Père Le Vacher, informe Duquesne qu’il y a une centaine de maisons ruinées et 700 tués dans les rues[5], mais dans une lettre écrite quelques mois plus tard, il réduit le nombre des tués dans les maisons à une centaine[4]. Des rumeurs qui courent dans la ville disent aussi que de nombreuses victimes ont été « cachées au peuple ». Une source musulmane – le chroniqueur d’Alger – parle de 200 maisons ruinées et de deux bombes qui ont éclaté, l’une dans la mosquée neuve, l’autre dans la grande mosquée[6]. Baba Hassan, qui craint des mouvements de foule, envoie des informateurs « par toute la ville et dans les tabacs pour écouter ce qu’on disoit »[15].

Au Père Le Vacher qui vient en messager demander la paix, Duquesne réplique qu’il n’est pas venu négocier la paix, mais châtier les insolents[11]. Le bombardement reprend. Deux navires sont détruits dans le port, mais les Algériens réussissent à toucher la Brûlante : un boulet frappe la poupe et tue ou blesse une douzaine d’hommes[3]. Les conditions des marins sont de plus en plus difficiles car ils manquent d’eau potable[1]. L’arrivée d’une galère, venue du large, rend un peu confiance aux assiégés. Duquesne forme un détachement de toutes les barques et chaloupes de l’escadre pour s’en emparer, mais le temps se brouille et la galère s’esquive[11]. Le 12 septembre, la météo restant mauvaise, les galiotes doivent quitter la rade[11]. Le siège est terminé. Il a duré 51 jours. Duquesne maintient la pression en laissant les quatre vaisseaux du chef d’escadre de Lhéry faire le blocus de la ville. Malgré les dégâts, aucun résultat décisif n’a été obtenu. Le dey ne s’est engagé à rien. Louis XIV, cependant, se réjouit du succès du bombardement tout en notant qu’une partie seulement des projectiles ont touché la ville. Une nouvelle expédition, mieux organisée, sera ordonnée dès l’année suivante[1].

Annexes : composition de l’escadre française

Duquesne quitte Toulon le à la tête de onze vaisseaux et de cinq galiotes[16] :

|

|

Le , Duquesne mouille à Ibiza où il retrouve quinze galères venues de Marseille.

|

|

Référencement

Notes

- Croisière de protection du commerce devant Tripoli, Alger et Tunis sous les ordres du Chevalier Paul. Deux corsaires algériens sont pris en janvier 1661. Taillemite 2002, p. 408.

- Au consul de France, Jean Le Vacher, le début des hostilités est annoncé pour le . Edmond Pellissier de Reynaud et Pellissier de Reynaud 1844, p. 274

- Un combat secondaire qui fait cependant une quarantaine de tués et blessés dans les rangs français. La Roncière 1920, p. 717.

- Le Vigilant, le Vaillant, le Prudent, le Laurier et l’Étoile. La Roncière 1920, p. 719.

Références

- Bély 2015, p. 140-142.

- Marins et soldats tués dans les escarmouches devant le port et dans la contre-attaque algérienne du 3-4 septembre. La Roncière 1920, p. 714-721.

- La Roncière 1920, p. 721.

- Lettre du 30 janvier 1683 aux échevins de Marseille. La Roncière 1920, p. 720.

- La Roncière 1920, p. 720. Bilan (au conditionnel) que retient aussi Lucien Bély, Bély 2015, p. 140.

- Chroniques de la Régence d’Alger, traduites d’un manuscrit arabe intitulé « El Zohat-el-Nayerat », par Alphonse Rousseau, Alger, 1841. La Roncière 1920, p. 719.

- La Roncière 1920, p. 715.

- Jean-Meyer et Antoine-Marie Graziani dans Vergé-Franceschi 2002, p. 164, Bély 2015, p. 140-142, Chaline 2016, p. 405-409.

- Meyer et Acerra 1994, p. 58.

- Roland Courtinat 2003, p. 61

- La Roncière 1920, p. 714-721.

- Étienne Taillemite, sous la direction de Garnier 2004, p. 123-124.

- La Roncière 1920, p. 715. Voir liste, infra. Charles Bourel de La Roncière parle aussi de frégates, mais sans citer ni leur nom ni leur nombre. Onésime Joachim Troude parle de deux brûlots, mais n’en cite pas les noms. Troude 1867-1868, p. 175.

- Le commandant de la Cruelle, Jean-Bernard de Pointis a dressé une carte relatant les différentes positions de l’escadre devant Alger. Document publié en octobre 1682 dans le Mercure galant, consultable sur le site de la BNF et reproduit dans l’article.

- Lettre du chevalier de Saint-Geniès, Toulon, 23 octobre. Cité par La Roncière 1920, p. 720.

- Eugène Sue, Histoire de la marine française : XVIIe siècle - Jean Bart, F. Bonnaire, (lire en ligne), p. 145, Troude 1867-1868, p. 175.

- Auguste Jal, Abraham Duquesne et la marine de son temps vol 2, 1873, p. 421

Voir aussi

Sources, bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages récents

- Roland Courtinat, La piraterie barbaresque en Méditerranée : XVIe – XIXe siècle, Serre Éditeur, (lire en ligne), p. 61

- Mahfoud Kaddache, L'Algérie des Algériens, Alger, EDIF2000, (1re éd. 1982), 786 p. (ISBN 978-9961-9-6621-1)

- Jean Peter, Les barbaresques sous Louis XIV : le duel entre Alger et la Marine du Roi (1681-1698), Institut de stratégie comparée,

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0)

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, éditions Ouest-France, , 428 p. (ISBN 2-7373-1129-2)

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4)

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, coll. « Dictionnaires », , 537 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2847340082)

- Lucien Bély (dir.), Dictionnaire Louis XIV, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1405 p. (ISBN 978-2-221-12482-6)

- Olivier Chaline, La mer et la France : Quand les Bourbons voulaient dominer les océans, Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire », , 560 p. (ISBN 978-2-0813-3327-7).

- Guy Le Moing, Les 600 plus grandes batailles navales de l'Histoire, Rennes, Marines Éditions, , 619 p. (ISBN 978-2-35743-077-8)

- Jacques Garnier (dir.), Dictionnaire Perrin des guerres et des batailles de l'histoire de France, Paris, éditions Perrin, , 906 p. (ISBN 2-262-00829-9)

- John A. Lynn (trad. de l'anglais), Les guerres de Louis XIV, Paris, éditions Perrin, coll. « Tempus », , 561 p. (ISBN 978-2-262-04755-9)

Ouvrages anciens

- Pellissier de Reynaud, Mémoires historiques et géographiques sur l'Algérie, Paris, Imprimerie royale, (lire en ligne), p. 274 et suiv.

- Eugène Sue, Histoire de la marine française : XVIIe siècle - Jean Bart, F. Bonnaire, (lire en ligne), p. 121-151

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, t. 1, Paris, Challamel aîné, 1867-1868, 453 p. (lire en ligne)

- Charles La Roncière, Histoire de la Marine française : La Guerre de Trente Ans, Colbert, t. 5, Paris, Plon, , 822 p. (lire en ligne)

Articles connexes

- Régence d'Alger

- Côte des Barbaresques

- Barbaresques

- Corso (piraterie)

- Histoire de l'Algérie

- Bombardement d'Alger (1683)

- Bombardement d'Alger (1688)

- Bombardement d'Alger (1783)

- Bombardement d'Alger (1784)

- Bombardement d'Alger (1816)

- Bombarde (marine)

- Histoire de la marine française de Richelieu à Louis XIV