Bisexualité (psychanalyse)

La bisexualité est une notion introduite en psychanalyse par Sigmund Freud sous l'influence de Wilhelm Fliess : selon cette notion, tout être humain possèderait des dispositions sexuelles à la fois masculines et féminines. Cependant, la notion proprement psychanalytique de bisexualité n'a pas fini de se dégager clairement jusque dans les travaux plus tardifs de Freud. Elle continue de faire question dans le champ psychanalytique, par rapport en particulier au concept de genre utilisé aujourd'hui en sciences sociales.

D'une bisexualité constitutionnelle à une bisexualité psychique

La notion de bisexualité préexiste aux recherches de Fliess et Freud, dans la littérature philosophique et psychiatrique des années 1890, mais c'est l'influence de Fliess sur Freud à cet égard, dont témoigne leur correspondance, qui crée une théorisation psychanalytique[1]. Alors que la théorie d'une bisexualité « constitutionnelle » se fonde sur des données anatomiques, il s'agit pour Freud d'envisager comment « des dispositions sexuelles à la fois masculines et féminines […] se retrouvent dans les conflits que le sujet connaît pour assumer son propre sexe » [1] .

Freud et Fliess ont pour ambition, à la fin du XIXe siècle, de produire en commun une théorie de la bisexualité. Cependant, bien qu'ils s'accordent au départ sur l'idée d'une bisexualité innée, c'est-à-dire que chaque être humain serait à la fois féminin et masculin, ils sont en désaccord sur son origine. En effet, Freud soutient l'idée d'une bisexualité psychique, et Fliess celle d'une bisexualité biologique.

Selon Fliess, les pulsions bisexuelles seraient explicables par la coexistence dans le corps du sujet d'organes (ou de restes d'organes) génitaux masculins et féminins.

Freud oppose à cette théorie l'idée d'une bisexualité psychique, une dualité masculin/féminin qui se situerait dans le psychisme et non dans l'organisme. Leur désaccord les amène à abandonner l'idée d'un travail commun sur la bisexualité[2].

Freud présente ensuite sa théorie de la bisexualité psychique dans ses Trois essais sur la théorie sexuelle (1905)[2].

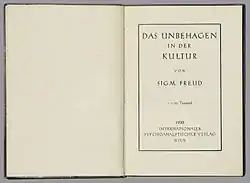

La notion de bisexualité restera en partie obscure chez Freud, ainsi qu'il le formulera plus tard dans Malaise dans la civilisation (1930), où il reconnaît « n'avoir pas encore pu trouver le lien avec la théorie des pulsions »[1].

En 1937, dans L'analyse finie et l'analyse infinie (Die endliche und unendliche Analyse), Freud revient sur l'importance du complexe de castration « dont les données biologiques ne suffisent pas à rendre compte » par rapport au primat du phallus dans les deux sexes (envie du pénis chez la femme, attitude féminine chez l'homme): l'idée d'une bisexualité « biologique » selon la conception de Fliess qui l'influença naguère, semble toujours aller « à l'encontre du sexe du sujet qui subit le refoulement », soulignent Laplanche et Pontalis en citant Freud[1].

Critiques et débats

Genre social (gender) et théorie freudienne

D'après Éric Macé, Robert Stoller s'oppose à l'hypothèse de la bisexualité freudienne[3].

Nancy Chodorow critique l'interprétation faite en psychanalyse des théories freudiennes de la sexualité, et affirme que la description de la sexualité humaine exige de dépasser les « généralisations » et « universalisations » précédemment faites, et qui instaurent l'hétérosexualité comme critère de définition d'un développement psychique normal[4]. Selon elle, il s'agit pour la psychanalyse, « d’une part, [de] rattraper le niveau de la culture et de ses propres découvertes cliniques, et, d’autre part, [d'en] revenir à Freud[4] ». Elle critique également le stéréotype associant identité de genre (ou féminité/masculinité) et sexualité[4].

Selon Lucie Lembrez, les travaux de Fliess et Freud, comme la majorité des travaux sur la bisexualité, sont parfois contradictoires et ne parviennent pas à donner à la bisexualité une place propre comme pour l'homosexualité ou l'hétérosexualité[2]. D'après elle, Freud admettrait cette confusion de sa théorie en 1929 en expliquant dans Malaise dans la civilisation que la bisexualité ne passe pas directement par les pulsions [2].

L'assignation de genre à l'enfant

Dans le cadre de la théorie de la séduction généralisée, Jean Laplanche introduit la notion de « genre » dans la psychanalyse française au cours de ses derniers travaux [5] - [6]. D'après la théorie de Laplanche, le genre vaut alors comme « message énigmatique » assigné à l'enfant par l'autre adulte, le plus souvent les parents, ou « message compromis », c'est-à-dire « infilté par l'inconscient sexuel des parents »[5]. Patrick Merot signale aussi le « dialogue avec Judith Butler » engagé dans cette approche plus radicale et originale de la notion de genre en psychanalyse par Jean Laplanche[5]. Ces hypothèses théoriques soulevées dans « Le genre, le sexe, le sexual » ouvrent en dernier lieu sur plusieurs « incertitudes », souligne Laplanche en conclusion de son article, parmi lesquelles les deux questions suivantes : « Comment se situe, par rapport à cette double lignée l'assignation sociale, à côté de la lignée de l'attachement, le problème de la féminité et celui de la “bisexualité”? »[7].

La question du féminin

L'analyste peut se ressentir déstabilisé(e) face à « une problématique touchant à l’identité sexuelle »[8]. Si le recours théorique à Freud reste « précieux » à ses yeux, relève Marie-Thérèse Khair Badawi, la notion de « stade protoféminin » développée par Stoller s'est néanmoins imposée à elle dans la mesure où la « protoféminité » postulée par cet auteur « est un stade féminin premier dans la relation avec la mère »: « la féminité serait donc première pour Stoller, chez la fille et chez le garçon »[8].

Notes et références

- Jean Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, PUF, coll. « Quadrige », 2004, p. 49-51

- Lucie Lembrez (dir.), Mécanismes de la sexualité en France, bisexualité et enjeux sociétaux : l’essor d’une nouvelle révolution sexuelle (Thèse de doctorat de Philosophie), Paris, Université Sorbonne Paris Cité, , 358 p. (lire en ligne)

- Éric Macé, « Ce que les normes de genre font aux corps / Ce que les corps trans font aux normes de genre, Abstract », Sociologie, vol. 1, no 4, , p. 497–515 (ISSN 2108-8845, DOI 10.3917/socio.004.0497, lire en ligne, consulté le )

- (en) Nancy J. Chodorow, Femininities, Masculinities, Sexualities, Lexington, KY, The University Press of Kentucky, , Freud on women et Heterosexuality as a compromise formation

- Patrick Merot, « Jean Laplanche (1924-2012) », Dictionnaire international de la psychanalyse (dir. A. de Mijolla), édition mise à jour avec des compléments (indiqués en chiffres romains), Paris, Fayard / Pluriel, 2013, p. XIII-XIV.

- Jean Laplanche, « Le genre, le sexe, le sexual » (2003), dans Sexual. La sexualité élargie au sens freudien. 2000-2006, Paris, PUF, 2007, p. 153-193.

- J. Laplanche, « Le genre, le sexe, le sexual », dans Sexual, 2007, p. 174.

- Marie-Thérèse Khair Badawi, « Féminin, féminin/maternel : des constructions pour le dire », Revue française de psychanalyse, vol. vol. 72, no. 5, 2008, p. 1489-1496, [lire en ligne].

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Innate bisexuality » (voir la liste des auteurs).

Voir aussi

Textes de référence

- Les relations entre le nez et les organes génitaux féminins présentés selon leur signification biologique ( Die Beziehungen zwischen Nase und weiblichen Geschlechtsorganen (In ihrer biologischen Bedeutung dargestellt), Vienne, 1897), Paris, Seuil, 1977 (ISBN 2020046717)

- (de) Der Ablauf des Lebens. Grundlegung zur exakten Biologie, Leipzig et Vienne, Franz Deuticke, 1906.

- Lettres à Wilhelm Fliess 1887-1904, Édition complète, Traduction de Françoise Kahn et François Robert, Paris, PUF, 2006 (ISBN 2130549950)

- Trois essais sur la théorie sexuelle (1905), Gallimard, coll. « Folio », 1989 (ISBN 2070325393)

- "Les fantasmes hystériques et la bisexualité", 1908, in Névrose, psychose et perversion, P.U.F., Paris, 1973, 149-155.

- Le Malaise dans la culture (1929), Préface de Jacques André, traduction par P. Cotet, R. Lainé et J. Stute-Cadiot, Paris, PUF, collection « Quadrige », 2004 (ISBN 2-13-054701-X)

- L'analyse finie et l'analyse infinie (1937), traduction de J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy, OCF.P, XX, Paris, PUF, 2010, p. 13-55 (ISBN 978-2-13-056594-9)

Études

- Didier Anzieu, 1973, « La bisexualité dans l’auto-analyse de Freud : le rêve « Mon fils, le myope » », Nouvelle Revue de psychanalyse, no 7, 179-191

- Jean Bergeret, 1975, « La somme, la différence et la division (La bisexualité et les fantasmes primaires) », Revue française de psychanalyse, tome XXXIX, 1027-1050.

- Brette, J. et Cosnier, J., 1975, « Une sexualité, deux sexes, trois personnes », Revue française de psychanalyse, tome XXXIX, 971-973.

- Paulo R.Ceccarelli, « Bisexualité », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse 1. A/L., Paris, Calmann-Lévy, (ISBN 2-7021-2530-1); rééditions: Hachette-Littérature, 2005 (ISBN 9782012791459).

- Christian David,

- « La bisexualité psychique. Éléments d'une réévaluation », Rapport du XXXVe Congrès des psychanalystes de langues romanes, Revue française de psychanalyse, tome XXXIX, 695-856

- « La bisexualité psychique », dans Essais psychanalytiques, Paris, Payot, 1992.

- « Ecriture, sexe et bisexualité », Nouvelle Revue de Psychanalyse, 1977,n°16.

- Marie-Thérèse Khair Badawi, « Féminin, féminin/maternel : des constructions pour le dire », Revue française de psychanalyse, vol. vol. 72, no. 5, 2008, p. 1489-1496.

- Jean Laplanche et J.-B. Pontalis, Vocabulaire de la psychanalyse, entrée: « Bisexualité », Paris, Puf, 1re éd. 1967, 8e éd. 1984, 13e éd. 1997 (ISBN 2 13 038621 0); Réédition « PUF/Quadrige », [1997], 5e éd. 2007.

- Jean Laplanche, « Le genre, le sexe, le sexual » (2003), dans Sexual. La sexualité élargie au sens freudien. 2000-2006, Paris, PUF, 2007, p. 153-193 (ISBN 978-2-13-055376-2).

- Patrick Merot, « Jean Laplanche (1924-2012) », dans Dictionnaire international de la psychanalyse (dir. A. de Mijolla), 2 tomes, édition mise à jour et augmentée de compléments, Fayard / Pluriel, 2013, p. XIII-XIV (ISBN 9782818503393).

- Michel de M'Uzan, 1975, « Trajectoire de la bisexualité », Revue française de psychanalyse, tome XXXIX, 885-892.

- « Bisexualité » (Article) dans: Elisabeth Roudinesco et Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, coll. « La Pochothèque », (1re éd. 1997), 1789 p. (ISBN 978-2-253-08854-7), « Bisexualité »

- Jacques Sédat, « La bisexualité à l’origine du masculin et du féminin : quelques éclairages sur les apports de Freud », Figures de la psychanalyse, 2022/1 (n° 43), p. 91-100. DOI : 10.3917/fp.043.0091. [lire en ligne].

- Robert Stoller, 1973, « Faits et hypothèses : un examen du concept freudien de bisexualité », Nouvelle Revue de psychanalyse, no 7, 1973, p. 135-155.

- Jean-Jacques Tyszler, « Quelques conséquences du refus de la différence des sexes », La revue lacanienne, Eres, 2007, n°4, pp. 34-39.

- Serge Viderman, « Ce que deux est à trois », Revue française de psychanalyse, tome XXXIX, 1975, p. 935-942

Articles connexes

Liens externes

- Accès à plusieurs textes de Freud en traduction française

- L. Danon-Boileau: Trouble féminin dans l'homme