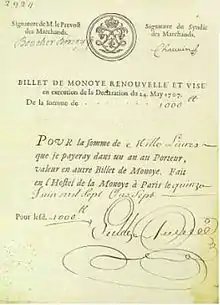

Billet de monnoye

Le billet de monnoye (ou de « monnoie »[1]) est le nom donné à un instrument de crédit équivalent au bon du trésor moderne, créé sous le règne de Louis XIV par l'ordonnance du . Considéré comme l'un des ancêtres du billet de banque français, assimilé à une monnaie fiduciaire par cours forcé, il disparut de la circulation lors de la mise en place de l’opération du visa puis du système de Law.

Contexte historique et financier

L'histoire économique des dernières années du règne du Roi Soleil resta longtemps assez méconnue sur le plan financier, comme le rappelle Yves Leclercq[2]. À partir de 1689, dans la lignée des tentatives menées par Colbert relatives à la Caisse des emprunts, l’État entreprend au niveau monétaire une série de réformations qui, au nombre de cinq rien que pour le règne de Louis XIV, s'étaleront jusqu'en 1715.

Le principe en est le suivant : la valeur en livres tournois des pièces en or est augmentée, ce qui revient, à poids égal, à dévaluer celle-ci, et donc à réduire le cours des pièces frappées en métal bronze et argent. Les usagers doivent se présenter aux différents comptoirs du Trésor et les échanger contre de nouveaux types de monnaies.

En 1693, les conséquences furent assez désastreuses pour entraîner une raréfaction des dites pièces : le but recherché par le Trésor royal était de simplifier le système monétaire, de récupérer les vieilles pièces et les envoyer « à la cisaille » (pour la refonte), mais le stock de métal s'avéra insuffisant pour en fabriquer de nouvelles dans les temps. Face à la demande, il y eut donc pénurie de numéraire. L’équilibre dépendait en effet des livraisons d'argent et d'or qui arrivaient par bateaux depuis les colonies, d'où d’immanquables spéculations liées aux risques (guerres et intempéries) et des retards de paiement de la part de l’État auprès de ses administrés et fournisseurs (l'Armée, les Mines, les artisans, etc.).

Principes du billet de monnoye

En 1701, la guerre qu'entraîne la question de la Succession d'Espagne poussa l’État, dont les caisses étaient quasiment vides, à décider par ordonnance le la refonte générale des espèces monétaires. Le directeur de la Monnaie de Paris dut imposer à tous les hôtels de la Monnaie français de faire accepter, à ceux qui apportaient des vieilles pièces à échanger, des billets à courte échéance pour un tiers du montant. Ces « billets de monnoye » consistaient en une promesse à payer, et servaient donc à remplacer les pièces de monnaie manquantes. Ils devaient être acquittés par l’État en espèces nouvelles, au fur et à mesure qu’elles seraient fabriquées : l’exactitude avec laquelle ils furent d’abord payés accoutuma le public à les recevoir et à les négocier comme des lettres de change (d’ailleurs appelées « lettre d'échange » ou « billet de change »). Cette émission de billets était remboursable à terme fixe et avec intérêt (5 % en moyenne). Ceci inaugura une forme nouvelle d’emprunt qui prit rapidement un développement aussi considérable que périlleux pour le Trésor, qui tenta pendant huit ans, sans succès, de limiter l'usage de ces billets à ses seuls fournisseurs[3].

Par un arrêt du Conseil du Roy du , l’État prit une nouvelle résolution : en échange de lingot d'or, un négociant se verrait remettre 50 % de numéraire et 50 % de billets de monnoye avec cette fois 10 % d'intérêt à très court terme. D'autre part, les monnaies fabriquées avaient augmenté de poids : le but était d'attirer les 72 millions de billets émis depuis 1701 et de les faire convertir en pièces le plus vite possible. Mais durant trois ans, les intérêts furent payés avec des nouveaux billets, entraînant le système dans une spirale dépréciative. L'ordonnance du supprime l'usage de tels billets et les transforme d'abord en rentes puis en « billets de l'Estat » (ou État) : c'est John Law qui, arrivant au poste de Contrôleur général des finances, finira par liquider les « billets de l'Estat » via son fameux système.

Définition du « billet de l'Estat »

L'Encyclopédie en donne la définition suivante[4] :

« […] Billets qui ont commencé presque en même tems que le regne de Louis XV pour acquitter les dettes immenses contractées sous le regne précédent. Ces dettes qui montoient à plusieurs centaines de millions ayant été payées en partie par divers moyens, le roi les réduisit à un capital de 250 millions, qu'il se chargea de payer, & en fit, pour ainsi dire, ses billets aux intéressés. Ces nouveaux billets furent appelés billets de l'état; par ce que le roi en fit sa dette, & qu'il promit de les payer sur les revenus de l'état; au lieu qu'auparavant ce n'étoient que des billets de particuliers, quoique faits pour des sommes fournies pour les besoins de l'état. La plûpart de ces billets ont été depuis retirés, soit en taxes sur les gens d'affaire, soit en actions de la compagnie d'occident, soit en rentes viageres sur l'hôtel de ville de Paris, soit enfin par des loteries qui s'y tiroient tous les mois. »

Affiliés par nature aux systèmes des rentes perpétuelles, outils classiques de financement public comparables à nos obligations et emprunts modernes, ces « billets de l'Estat » sont émis à partir du en remplacement des promesses de remboursements émises depuis 1702 par la Caisse des emprunts pour financer l'extraordinaire de la guerre. Ils vont littéralement polluer le marché du crédit national et international dès le début de la Régence, le cours connaissant une décote de 40 à 70 % dès les premières semaines d'émission, étant donné le niveau d'endettement de la France à cette époque : entre 2,8 et 3 milliards de livres, pour 60 millions de recettes annuelles[5].

Bibliographie

- « Les Abus du crédit et le désordre financier à la fin du règne de Louis XIV »par Adolphe Vuitry, Revue des Deux Mondes, 1884.

Notes

- Comme le stipulait l'orthographe donnée par l'Encyclopédie en 1751.

- Y. Leclercq, Histoire économique et financière de la France d'Ancien Régime, coll. Cursus, Paris, Armand Colin, 1998, intro. et suiv.

- Déclaration de 1706.

- Orthographe conforme à l'article « Billets », Tome 2, p. 255, 1751, consultable sur le site ATLIF.

- Thierry Claeys, Les Institutions financières en France au XVIIIe siècle, tome 1, Paris, Kronos, éditions SPM, 2012, p. 546-549 (ISBN 978-2901952862).

Voir aussi

- Monnaie de carte (Canada)