Biberon

Le biberon, (du latin bibere, « boire ») ou bouteille en Suisse[1], est un ustensile utilisé pour l'allaitement artificiel. Il se présente aujourd'hui sous la forme d'un flacon gradué (en verre ou en polycarbonate) de contenance réduite muni d'une tétine (en caoutchouc ou en silicone). Depuis son invention, le biberon a connu une multitude d’améliorations, d’innovations, certaines malheureuses (les longs tuyaux), d’autres essentielles.

| Composé de |

Tétine de biberon (d) |

|---|

| Utilisateur | |

|---|---|

| Usage |

Alimentation au biberon (d) |

Histoire

L'alimentation infantile au moment du sevrage est une période risquée pour l'enfant. Le lait animal, non pasteurisé, comporte en effet davantage de risques de contamination que le lait maternel. L'amélioration globale de l'alimentation lors de la révolution néolithique favorise l'utilisation du lait animal dans des biberons préhistoriques (poteries ayant cette fonction attestées dans des tombes d'enfants 5 000 ans avant notre ère) et conduit à une hausse du taux de natalité[2] - [3].

De nombreux biberons antiques (récipients en verre ou en terre cuite présents dans bien des musées et quelques collections) n'en sont pas mais seraient plutôt des « tire-lait »[4]. Le qualificatif de biberon pour ces objets découverts lors de fouilles archéologiques fait référence aux caractères morphologiques de ces vases (hauteur généralement de 8 à 12 cm, capacité de 70 à 110 ml) et ne préjuge en rien de leur fonction, d'autant plus qu'il est difficile de déterminer si ces récipients sont utilisés pour la phase de l'allaitement ou celle du sevrage[5].

L'utilisation d'ustensiles pour l'allaitement artificiel à l'époque médiévale est quant à elle peu fréquente. On trouve essentiellement des réutilisations d'objets d'usage domestique (pots, cuillères...) et les cornes de vache percées pourraient être considérées à ce titre comme les premiers biberons.

Les périodes qui s'étendent du XVIIe au XXe siècle sont toutes marquées par une évolution importante. Comme toute évolution historique, ces changements se font de manière progressive et la première moitié du XXe siècle voit ainsi se côtoyer les modèles les plus variés.

Évolution des définitions

D'après E. Beaugrand, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Tome 9, Victor Masson et Fils, Paris, 1868 :

- « On appelle ainsi des vases pouvant contenir 150 à 200 grammes de liquide, terminés par un embout particulier qui porte un mamelon artificiel et destinés à l’allaitement des jeunes enfants.

Très anciennement et encore aujourd’hui, dans beaucoup de campagnes, on se sert simplement d’une cuiller, d’un gobelet, ou d’une sorte de burette (petit pot), après lesquelles l’enfant boit à la manière ordinaire, au lieu d’aspirer le liquide par succion comme le font tous les mammifères. Mais alors, cette facilité peut-être trop grande de la déglutition d’une grande quantité de lait, peut offrir des inconvénients, et c’est afin de rapprocher le plus possible l’allaitement artificiel de l’allaitement naturel que les biberons ont été inventés. »

Cette définition du XIXe siècle cadre bien le sujet. On doit, lorsque l’on parle de biberons, distinguer les divers ustensiles utilisés pour l’allaitement artificiels de ceux inventés dans le but d’imiter le sein maternel et qui peuvent, seuls, être qualifiés de biberons.

D'après l'Encyclopédie Hachette, édition 2005 :

- « Nom masculin (lat. bibere « boire »). Récipient destiné à l'allaitement artificiel des nourrissons. Adoptant la forme d'une petite bouteille, le biberon est fabriqué à partir d'un verre ou d'un plastique résistant à la stérilisation ; il est muni d'une tétine en caoutchouc, percée d'un orifice par où s'écoule le lait (ou un autre liquide). »

Presque 150 ans séparent cette définition de la première. Les changements qui ont mené aux biberons d’aujourd’hui sont autant le fait des progrès scientifiques, qu’industriels et commerciaux.

Antiquité

Les « biberons » romains, désigné par les termes latins guttus, ubuppa ou titina[6], ressemblent à des vases au pied plat ou annulaire, à la panse globulaire légèrement surbaissée, au col assez large et un bec tubulaire conique et très étroit à mi-hauteur de la panse. Il est parfois muni d'une anse verticale. Certains « sont dorés au mica, d'autres recouverts d'un engobe blanc parfois rehaussé de bandes peintes d'ocre rouge »[7].

Dans son édition du 20 février 2004, Le Monde publie un article traitant du sujet sous la plume de Patrick Martinat :

- « [...] Nadine Rouquet, céramologue, en arrivant, en 1996, au service archéologique de Bourges, découvre un riche inventaire de ces « biberons » - une cinquantaine - collectés au cours de plusieurs campagnes de fouilles proches de l'ancienne Avaricum (Bourges du temps de César) menées au milieu des années 1970.

L'archéologue est un peu seule à s'intéresser à ce petit vase fermé jusqu'à ce qu'elle apprenne que des chercheurs allemands ont décelé, sur les parois internes de ces objets, des dépôts acides appartenant exclusivement au lait humain ou animal. La conception de ces récipients lui ayant fait écarter le discutable usage de biberons, elle lance une enquête qui lui permet d'apprécier la quantité relativement faible de ces objets - deux cent trente « pour l'ensemble du territoire des Gaules ». »

Son hypothèse théorique du tire-lait — « un instrument médical encore utilisé aujourd'hui pour dégorger un sein » — se conforte. Présentée à Libourne en 2000, l'idée d'une aspiration du lait par la mère elle-même est « plutôt bien accueillie ». Reste à l'expérimenter. « Une amie venait d'accoucher. Je lui ai demandé de pratiquer cette méthode d'auto-aspiration, qui a fonctionné », explique l'archéologue.

Moyen Âge

On trouve dans plusieurs tableaux et gravures de, ou d’après, Pieter Brueghel l'Ancien des représentations d’enfants avec ce qui peut être considéré comme un biberon et qui n’est autre qu’une corne. Cette version primitive dite « cornet » restera utilisée pendant fort longtemps dans les campagnes d’Europe. C’est sans aucun doute l’instrument le plus simple et le plus ancien ayant été utilisé pour nourrir les enfants à la main. La corne, une fois nettoyée, était percée au bout et le petit orifice ainsi créé, recouvert d’un pis de vache ou d’un tissu enroulé et maintenu par un fil ; ce second système dit du « drapeau » perdurera jusqu’au début du XXe siècle et coiffera une grande variété de modèles. Le lait le plus employé était celui de chèvre réputé plus digeste, d'où le nom de « chevrette » pour désigner la corne à allaiter des nourrissons ou le vase à goulot tubulaire (en terre cuite, en verre ou en étain) pour les enfants assez âgés pour savoir tenir cet objet[8].

Premiers biberons

Les premiers instruments « fabriqués » pour l’allaitement artificiel datent des XVIe et XVIIe siècles. Ils sont vraisemblablement originaires de Russie, d’Allemagne, de Suisse ou encore de Hollande ou d’Angleterre et sont réservés aux couches aisées de la société.

Ils peuvent être des adaptations du cornet primitif façonnées en argent ou en verre, ou des ustensiles tournés en bois ou en étain. Les petites gens se contentent quant à eux du cornet médiéval, comme nous l’indique F. Ratier dans un article de 1830 qui aborde l’évolution de l’appareil :

- « [...] à commencer par la corne de vache garnie à sa petite extrémité d’un trayon de l’animal, et que les paysans d’Ukraine présentent aux enfants… »

L’artisanat des XVIIIe et XIXe siècles

Un grand nombre d’ustensiles de formes, matières et natures différentes sont utilisées au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Ces modèles trop variés pour être listés peuvent néanmoins être regroupés dans plusieurs grandes familles. Les spécimens abordés ont tous un point commun : adopter un système qui oblige l’enfant à exercer une succion. On écarte ainsi tous les instruments de type cuillère ou petit pot que les auteurs de l’époque différencient du biberon.

Biberons d’étain et de fer blanc

La plupart des biberons d'étain sont de type balustre à tétine vissée sur pied (ou piédouche). Il existe des « variantes », droits (non pansus) ou en forme de poire, mais dans tous les cas seule la tétine se dévisse. Ces modèles sont visibles dans les Musées de l'assistance publique à Paris et des Hospices civils de Lyon, ainsi que dans la collection Dufour.

Moins fréquents sont les balustres en trois parties qui se dévissent par le milieu. C’est pourtant un progrès indéniable en termes d’hygiène, preuve que cette préoccupation n’est pas encore d’actualité. Un exemplaire est répertorié dans le livre de l'Abbé Bidault (sans marque) et un autre dans l'ouvrage de Michel Schonn. Ce dernier est signé du potier d'étain Salmon à Chartres.

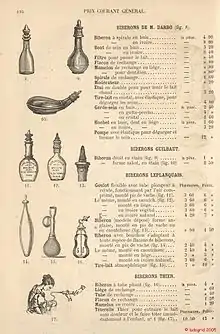

Plus étonnant encore, plusieurs catalogues pharmaceutiques du début des années 1860, présentent des biberons en forme de sabot de la marque Guilbaut. Ce fabricant, qui propose néanmoins le classique sur pied, semble le seul à avoir tenté la commercialisation de cette rareté.

Les biberons de fer blanc sont des petits pots à longs bec, réductions d’ustensiles ménagers de l’époque. Aujourd’hui, très peu fréquents par la nature altérable du matériau employé, ils n’en demeurent pas moins forts représentatifs.

Poteries régionales

Si les étains sont facilement identifiables, il n’en va pas de même des multiples poteries issues du Moyen Âge et dont l’apparence et l’utilisation ne sont pas toujours très évidentes. Ces pots présentent néanmoins plusieurs points communs sur lesquels on peut s’appuyer pour les identifier : un bec, court ou long, qu’on recouvre le plus souvent du drapeau, un trou de remplissage et une contenance qui varie en moyenne de 120 à 150 ml.

Faïences de Quimper

Il est un type qui mérite qu’on s’y attarde, car il ne laisse aucun doute quant à son utilisation, c’est le « Pod bronnek ». Ce vase ovoïde sur piédouche est pourvu d'une ouverture supérieure à petit goulot droit, d’une anse latérale et d’un bec en forme de mamelon.

Il semble établi que ces cruches furent employées comme biberons. Les Cartes Postales Anciennes bretonnes sur le thème sont presque fréquentes et de nombreux articles de la fin du XIXe et du début du XXe l'évoque : dessin dans un ouvrage de 1889 ou encore illustration dans le Fureteur Breton qui montre ce type de biberon utilisé avec tuyau. Si cette utilisation est évidemment fantaisiste, elle prouve néanmoins sans équivoque que ce type d’objet fut utilisé pour l’allaitement des enfants. Enfin une huile sur toile de Gauguin datée de 1889 nous en montre un bel exemple.

Verre soufflé

C’est à la fin du XVIIe, mais surtout au début du XIXe siècle que le verre se généralise dans le domaine de l’allaitement artificiel. Après plusieurs tentatives non concluantes avec le caoutchouc, les essais vont se recentrer sur le verre. Les qualités de transparence et d’inaltérabilité liés à cette matière en étant la principale raison. On peut ainsi lire dans plusieurs ouvrages de médecine du début du XIXe siècle des propos allant dans ce sens :

- « Autant que possible, on choisit des biberons en verre ; ceux en métal, en bois ou en caoutchouc, contenant toujours à la longue une odeur plus ou moins forte, plus ou moins fétide, désagréable, repoussante pour l’enfant. »

Parmi les différents modèles en verre, la plupart seront de simples bouteilles mais une forme va se généraliser et perdurer pendant plus d’un siècle, c’est la limande. Elle apparaît au début du XIXe siècle et on en trouve encore en 1910 dans le catalogue Robert. Les caractéristiques de ce biberon n’évolueront que très peu pendant tout ce temps. Le biberon présente un corps oblong avec un bec soudé au corps principal par l'intermédiaire d'une collerette rapportée à chaud lors de la fabrication. Il comporte un trou de remplissage dans sa partie supérieure. Certains modèles, plus rares, sont sans collerette.

Le verre du XIXe siècle au début du XXe siècle

Parallèlement à ces flacons de verre soufflé, limandes ou non, vont apparaître plusieurs modèles qui auront en commun, outre d’adopter pour la plupart un système à tube interne et une tétine fort complexe, de porter le nom de leur inventeur. La grande nouveauté de ces biberons est donc de ne plus être anonymes. C’est l’arrivée des marques. Auparavant seuls quelques poinçons, peu fréquents on l’a vu, indiquaient l’origine.

Les premières marques

Loin d’être anodin, ce changement est probablement à l’origine du biberon moderne, qui va ainsi passer de l’artisanat à une production de fabrique avec commerce et publicité associée. On commence ainsi à trouver, au milieu du XIXe siècle, des encarts qui ressemblent fort à de la publicité :

- « Mme Breton, sage-femme, vient de transférer sa fabrique de biberons, bouts de sein, dans sa propriété rue Saint-sébastien, 40 boulevard des Filles-du-Calvaire, où elle reçoit des dames enceintes à tous termes de la grossesse, à des prix modérés. »

C’est le début de la concurrence entre les inventeurs, qu’ils soient médecins, sages-femmes ou industriels.

On trouve un grand nombre de modèles à la fin des années 1860. Le catalogue Dorvault de 1862 en fait l'inventaire : Biberon de Madame Breton, Darbo, Charrière, Thiers. On peut citer également le biberon Mathieu, ou encore le biberon de Salmers, celui de Leplanquais ou enfin celui de Burq.

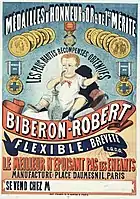

Édouard Robert et les biberons à long tuyau

C'est au cours de la révolution industrielle que les biberons en verre prennent leur essor. L'industrie va permettre la production à grande échelle des flacons de verre. Cet inventeur fabricant va être pendant près de 50 ans le symbole de l'allaitement artificiel.

À la fin des années 1860, l'entrepreneur dijonnais Édouard Robert met au point son « biberon Robert à soupape » (système long tuyau agrémenté d'un second trou dit « soupape » pour la régulation du débit). Ce biberon symbolisera la marque pendant plus de 20 ans ; ceci bien que la fabrique produise quelques limandes et des biberons simples à bouchon de verre vissé et long tuyau.

Ce biberon recevra les louanges de beaucoup. Ainsi en 1873, le biberon Robert à soupape reçoit une médaille d'honneur, Inscription : « Paris 1873 - Exposition Universelle - Honneur à Robert »[9] et une autre à Marseille l'année suivante par la Société protectrice de l'enfance. En 1883, dans un article rédigé par l’Académie d'hygiène contre les maladies du premier âge et la mortalité des nourrissons, le docteur Vandenabelle en fait l’éloge :

« L'on s'est peu ému quand les Anglais nous inondaient de leurs biberons, dont les caoutchoucs contenaient de notables proportions de sels de zinc et qui empoisonnaient en France un tiers des nourrissons. Un ingénieur français, M. Robert, est venu heureusement suppléer à cet état de choses, en présentant un biberon, ayant non seulement des qualités commodes mais encore physiologiques. »

« Le Biberon Robert est celui, à notre avis, qui a rendu et qui est destiné à rendre les services les plus signalés à l'humanité pour l'allaitement artificiel, car ce Biberon réunit les principales qualités exigées, soit pour la bonne construction, soit pour la grande facilité que l'enfant éprouve à faire la succion. (…) Ce qui donne au Biberon Robert sa supériorité sur tous les autres Biberons, c'est sa soupape élastique. (…) Ce mécanisme permettra à l'enfant d'aspirer régulièrement le liquide, et lui épargnera, en outre, de trop grands efforts. »

— L'art d'élever les enfants au biberon - Plon 1877 - source : Gallica

Biberon Robert dans "L'art d'élever les enfants au biberon" 1877

Biberon Robert dans "L'art d'élever les enfants au biberon" 1877 Biberon Robert - publicité 1882

Biberon Robert - publicité 1882

L'âge d'or du biberon

Un peu avant la fin des années 1880, commence une longue bataille contre ces engins de mort (appelés « murder bottles », les « bouteilles assassines » par les Anglais)[10] car les chercheurs découvrent à cette époque les agents pathogènes des principales maladies infectieuses que le lait peut transmettre (tétanos, typhus, diphtérie, rouget du porc), d'où le constat que « le sein protège, le biberon rend malade, tue ou mène à la folie »[11]. Le développement de la stérilisation du lait à la suite des travaux de l'Allemand Franz von Soxhlet favorise à la fin du XIXe siècle l'utilisation de biberons et tétines stérilisables qui vont transformer les relations entre femme et nourrisson, d'un point de vue symbolique comme d'un point de vue « pratique »[12].

Cette période est sans conteste l’une des plus riches en termes de modèles et de marques pour l’objet biberon. On passe progressivement du biberon à long tuyau, qui sera interdit en 1910, au biberon nourricier qui adopte une forme de sabot posé à plat.

Outre Robert, on peut citer Monchovaut, Grandjean, Rougeot ou Leplanquais, qui, bien qu’issus de la période préindustrielle, continuent à commercialiser des modèles tardivement.

Tous ces modèles, et bien d’autres, se partagent un marché de l’allaitement artificiel en pleine expansion au cours des quelques décennies qui séparent les premiers modèles d’inventeurs du début du XIXe siècle, des stérilisateurs issus des « Gouttes de lait » de la fin du même siècle.

Du stérilisateur au biberon moderne du XXe siècle

La première partie du XXe siècle est sans doute une des périodes où se côtoient le plus de modèles différents. Les campagnes françaises regorgent encore de biberons « tueurs » à longs tuyaux, mais aussi d’une multitude de petits pots en terre ou en faïence de la période préindustrielle. Les villes ne sont pas plus « modernes » et, si quelques pharmacies vendent les nouveaux biberons en verre creux de forme droite dont la marque Lolo est une des plus connues, on y trouve toujours les modèles nourriciers, bouteilles ou longs tuyaux du siècle précédent.

Le stérilisateur

Le catalogue Bachelet, dans sa 6e édition que l’on peut dater des années 1910–1920, présente le biberon Lolo au milieu des nourriciers Grandjean (incomparable et meusien), Robert (perfectionné sans tube et nourricier) et d’autres modèles du même genre. Cette page 54 du catalogue est assez représentative de ce début de siècle. Si les biberons sont désormais tous à tétine, la forme droite reste encore marginale.

Grâce aux observations et aux expériences de certains médecins, les recommandations de l'Académie de médecine vont se faire de plus en plus précises et l'hygiène va devenir la principale préoccupation des fabricants. La condamnation des anciens systèmes et la stérilisation poussent les fabricants à faire évoluer leurs modèles vers une forme plus moderne qui va mener au développement de ce qui reste encore dissocié du biberon : le stérilisateur.

Le sérigraphié

Un des premiers spécimens de ce type de biberon est probablement le biberon de marque Amour reproduit à la page 210 du catalogue Dufour. Ce modèle[13] est daté du début du XXe siècle. Ce précurseur reprend les caractéristiques du genre : bouteille cylindrique avec inscriptions sérigraphiées en couleur. Pourtant, on ne peut encore parler de biberon sérigraphié au sens moderne. Les inscriptions sont, certes, « peintes au pochoir », mais de manière artisanale. Cette technique, très fastidieuse, sera vite remplacée par la sérigraphie industrielle.

Grâce à la sérigraphie couleur, le biberon va donc retrouver un moyen de se différencier. Cette fois, les marques vont être liées à l'industrie agroalimentaire et plus particulièrement laitière. Retenons Nestlé, Mont Blanc, Gloria, Maggi (racheté par Nestlé en 1947) ou encore Gallia/Gervais. Tous ces industriels produisent un lait dit concentré (sucré la plupart du temps), qui va devenir la base des préparations pour nouveau-nés de l'après-guerre à partir de 1946. Toutes ces marques auront évidemment en commun de mettre en avant les qualités de leurs produits.

Dans un premier temps Nestlé, Mont Blanc et quelques autres commercialiseront des biberons en verre fin de plusieurs tailles, puis Nestlé s'orientera vers la forme cylindrique que l'on connaît toujours et utilisera le verre Pyrex.

Le Suisse Nestlé et le Français Mont Blanc vont se partager une large part du marché pendant les années 1940 et 1950. Les inscriptions de ces modèles seront de véritables modes d'emploi.

La bague vissée

C'est au début des années 1950 que les biberons vont s'enrichir d'une innovation qui perdure encore aujourd'hui : le système à bague vissée. Ce système sera pourtant spécifique à un seul modèle, déposé, pendant un certain temps : le Bib 49. Le flacon de verre creux hexagonal est pourvu d'un large pas de vis sur lequel se fixe une bague qui retient la tétine, le tout protégé par un obturateur et l'ensemble n'a pas encore de bouchon. Le matériau bakélite employé au départ sera vite remplacé par le plastique.

Mont Blanc et Remond seront les premiers sérigraphiés à utiliser ce procédé. Les inscriptions sérigraphiées vont garder un temps leurs « multi dosages » (lait concentré, en poudre ou même naturel) pour finir par laisser place à une graduation unique en millilitres, avec la disparition des laits concentrés au profit des laits en poudre.

Pour cette période, on retiendra évidemment Guigoz, marque de lait, mais aussi et surtout Remond qui toujours présent aujourd'hui, va dominer le marché du biberon pendant près de 20 ans..

Santé

Stérilisation

Les « stérilisateurs » et les chauffe-biberons sont encore d'usage courant, même si les autorités sanitaires françaises (notamment l'Agence française de sécurité sanitaire en 2005) précisent que :

- la stérilisation des biberons n'est pas nécessaire pour des enfants en bonne santé. D'une part, un lavage au lave-vaisselle ou à la main, au goupillon, dans de l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle est suffisant. D'autre part les dispositifs à micro-ondes ou les « stérilisateurs » du commerce ne leur permettent pas, au sens de la normalisation européenne (CEN) ou française (AFNOR), d’être qualifiés de procédés de stérilisation ;

- le réchauffement d’un biberon avant sa consommation ne s’impose qu’en cas de conservation à une température inférieure ou égale à 4 °C.

Risque du plastique BPA

Le bisphénol A (BPA), substance chimique très présente dans les plastiques alimentaires et notamment dans 90 % des biberons a été mis en cause en 2008. Le BPA est soupçonné d'être un perturbateur endocrinien. L'Association médicale américaine a publié en octobre 2008 une étude concluant qu'une hausse de la concentration de BPA dans l'urine augmentait de 39 % les risques de diabète et de maladie cardiovasculaire.

Six grands fabricants de biberons viennent de prendre la décision de ne plus en fabriquer aux États-Unis, mais rien ne précise leur position pour l'exportation[14]. Au Canada, tous les biberons contenant du BPA ont été retirés du marché à titre de précaution. En Europe, l'ASAE estime que les doses de BPA absorbées par les bébés sont trop faibles pour être dangereuses. Certains fabricants de biberons (Dodie ; Avent du groupe Philips) ont décidé en 2008 de fabriquer des biberons sans BPA mais commercialisés plus chers[15]. En France, l'Assemblée nationale a voté le mercredi l'interdiction du bisphénol A (BPA) pour les biberons. À la fin de 2012, à la suite d'un rapport de l’Anses[16] sur la toxicité du BPA, elle a voté une proposition de loi[17] interdisant le Bisphénol A dans tous les contenants alimentaires destinés aux bébés dès 2013 et début 2015 pour les autres : boîtes de conserve, emballages plastique, canettes. Les médecins de l'Association Santé Environnement France se mobilisent depuis longtemps pour sensibiliser aux dangers du bisphénol A[18]. Le Dr Patrice Halimi, Secrétaire Général de l’ASEF affirmait dans un communiqué de presse : « Cela montre qu’à force de publier des études, le pouvoir politique finit parfois par entendre ! Pour autant, il faut rester vigilant tant que la loi n’est pas appliquée. Une loi sur l’air a été votée, ça n’est pas pour ça que nous respirons mieux[19]. »

Notes et références

- bouteille

- (en) J. Dunne, K. Rebay-Salisbury, R. B. Salisbury, A. Frisch, C. Walton-Doyle & R. P. Evershed, « Milk of ruminants in ceramic baby bottles from prehistoric child graves », Nature, (DOI 10.1038/s41586-019-1572-x)

- Camille Gaubert, « Il y a 5.000 ans, nos ancêtres mettaient du lait animal dans des biberons d'argile », sur sciencesetavenir.fr,

- Danielle Gourevitch, « Les tire-laits antiques et l'utilisation médicale du lait humain », Histoire des Sciences Médicales, no 24, , p. 149-159

- Gérard Coulon, L' enfant en Gaule Romaine, Éditions Errance, , p. 60

- Danielle Gourevitch, « Biberons romains: formes et noms », in Guy Sabbah (éd.), Le latin médical. La constitution d'un langage scientifique, Saint-Étienne, 1991, 117-133

- Gérard Coulon, L' enfant en Gaule Romaine, Éditions Errance, , p. 61

- Danièle Alexandre-Bidon, Monique Closson, L'enfant à l'ombre des cathédrales, Presses universitaires de Lyon, , p. 135

- Cependant l'exposition universelle de 1873 a eu lieu à Vienne.

- Catherine Rollet, La politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIe République, Institut national d'études démographiques, , p. 570

- Catherine Rollet, La politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIe République, Institut national d'études démographiques, , p. 195

- Yvonne Knibiehler (1991), Corps et cœurs' In : G. Duby, M. Perrot (Éds.), Histoire des femmes en Occident, T. 4, Paris : Plon, p. 351-387

- FEC. 1299

- «Les Etats-Unis se débarrassent des biberons avec du bisphénol A», sur Sciences citoyennes,

- «Nouveau rebondissement vers l’interdiction du Bisphénol A dans les biberons», sur Actualité news environnement,

- http://www.anses.fr/fr/content/bisph%C3%A9nol

- Le Monde avec AFP, « L'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires définitivement adoptée », Le Monde, (lire en ligne).

- http://www.metronews.fr/info/bisphenol-a-l-alerte-sur-les-biberons-devient-officielle/mjbg!ZMuLYhijyxg6/

- «Le bisphénol A : créateur de cancers du sein», sur Asef,

Annexes

Bibliographie

- L'art d'élever les enfants au biberon, Plon (Paris) 1877 [lire en ligne]

- Abbé Paul Bidault et Docteur Jean Lepart, Étains médicaux et pharmaceutiques, Massin, 1979

- Michel Schonn, Les Potiers d'étain de Chartres, Fontenay-sur-Conie, Alphonse Marré, 1982

- Marie-Claude Delahaye, Tétons et tétines, histoire de l'allaitement, Ed. Trame Way, 1990

- Béatrice Fontanel et Claire d'Harcourt, Épopée des bébés - Une histoire des petits d'hommes, Ed. La Martinière, 1996

- Collectif, Les Biberons du Docteur Dufour, Catalogue de l'exposition, Ed. Musées de Fécamp, 1997

- Marie-Claude Delahaye, Bébés au biberon, Ed. Hoëbeke, 2003

- Cécile Lacharme, La Collection de biberons du professeur Ettore Rossi, Pour une histoire de l'alimentation de l'enfant de l'Antiquité à nos jours, Éd. Fondation Alimentarium, 2004

- Ludovic Clément, Le biberon à travers les âges - Le biberon en France depuis ses origines, Lulu, Lyon, 2010

- Jean-Pierre Deschamps et Denise Bloch, Zoom sur biberons et bouillies, un autre regard sur l'alimentation des tout-petits, Éditions Associations d'idées, Nancy, 2010

Articles connexes

Lieux d'exposition

- Musées des Hôpitaux de l'Assistance Publique, 47 quai de la Tournelle, Paris

- Musée des Hospices Civils de Lyon, 1 place de l'Hôpital, Lyon

- Musée des Arts de l'Enfance, 21 rue Alexandre Legros, Fécamp

- Alimentarium - Musée de l'alimentation, quai Perdonnet, Vevey (Suisse)