Bataille de Drépane

La bataille de Drépane (ou Drepanum) est une bataille navale qui a lieu en , lors de la première guerre punique, au large de Drépane (aujourd'hui Trapani) à l'ouest de la Sicile, entre une flotte carthaginoise commandée par Adherbal et une flotte romaine dirigée par Publius Claudius Pulcher.

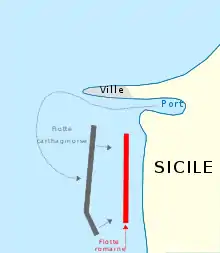

Image de droite : situation de Drépane (Trapani) et des îles Égates.

| Carthage |

| Adherbal | Publius Claudius Pulcher |

| environ 100 à 130 navires | au moins 123 navires |

| inconnues | 93 navires capturés navires coulées inconnues 20 000 hommes tués ou capturés |

Batailles

- Messine

- Agrigente

- Îles Lipari

- Pointe d'Italie

- Mylae

- Sulci

- Tyndaris

- Cap Ecnome

- Adys

- Tunis

- 1re Panormus

- 2e Panormus

- Lilybée

- Drépane

- Phintias

- Drépane

- Mont Héricté

- 1re Mont Eryx

- 2e Mont Eryx

- Îles Égades

| Coordonnées | 38° 01′ 00″ nord, 12° 31′ 00″ est | |

|---|---|---|

Le consul romain tente de bloquer la forteresse carthaginoise de Lilybée (aujourd'hui Marsala), mais sans réel succès, celle-ci étant toujours ravitaillée par voie maritime grâce aux connaissances locales d'Hannibal le Rhodien sur les hauts-fonds du secteur. Pour arrêter ce ravitaillement, Publius Claudius Pulcher décide d'attaquer la flotte punique qui se trouve dans le port de la ville voisine de Drépane.

Avant la bataille, les poulets sacrés refusent de manger, ce qui est un mauvais présage dans la religion romaine. La marine romaine s'avance cependant vers son objectif, de nuit pour mener une attaque surprise, mais se disperse dans l'obscurité. Voyant la marine romaine désorganisée à l'aube, Adherbal, le commandant carthaginois, mène sa marine en mer composée de 100 à 130 navires avant qu'elle ne soit piégée dans le port, et gagnant ainsi de l'espace marin pour manœuvrer. Les 120 navires romains (peut être 200) se retrouvent bloqués contre le rivage et après une journée de combats sont lourdement vaincus par les navires carthaginois plus maniables, leurs équipages étant aussi bien entraînés.

Il s'agit de la plus grande victoire navale des Carthaginois lors de cette guerre, qui chassent pratiquement les Romains de la mer. Sept années vont être nécessaire pour que Rome tente à nouveau d'aligner une marine substantielle, tandis que Carthage met la plupart de ses navires en réserve pour économiser de l'argent et libérer de la main-d'œuvre.

Contexte

-fr.svg.png.webp)

En , Carthage et Rome entrent en guerre, déclenchant la première guerre punique[1]. Carthage est une puissance maritime bien établie en Méditerranée occidentale et Rome a récemment unifié l'Italie continentale au sud du fleuve Arno sous son contrôle[2]. L'expansion de Rome dans le sud de l'Italie a probablement rendu inévitable son affrontement avec Carthage avec comme prétexte la Sicile[D 1]. La cause immédiate de la guerre est la question du contrôle de la ville sicilienne de Messana (aujourd'hui Messine)[A 1].

Jusqu'en , la guerre va connaître de nombreux changements de fortune[3]. Le conflit se transforme en une lutte dans laquelle les Romains tentaient de vaincre les Carthaginois de manière décisive et, au minimum, de contrôler l'ensemble de la Sicile[A 2]. Les Carthaginois s'engagent dans leur politique traditionnelle consistant à attendre que leurs adversaires s'épuisent, dans l'espoir de récupérer ensuite tout ou partie de leurs possessions et de négocier un traité de paix mutuellement satisfaisant[A 3]. En , les Romains commencent à construire une grande flotte et, au cours des dix années suivantes, vont vaincre les Carthaginois dans une succession de batailles navales[A 4]. Les Romains prennent également lentement le contrôle de la majeure partie de la Sicile, y compris les principales villes d'Akragas (aujourd'hui Agrigente) prise en et Panormus (aujourd'hui Palerme) en [4].

Forces en présence

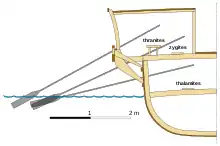

Pendant cette guerre, le navire de guerre standard est la quinquérème[A 5]. La quinquérème est une galère d'environ 35 m à 45 m de longueur sur 5 m de largeur au niveau de l'eau, avec son pont surélevé de 3 m au-dessus de la mer[B 1] - [5]. L'expert des galères, John F. Coates, suggère qu'elles pouvaient maintenir 7 nœuds (soit 13 km/h) pendant de longues périodes[5].

Les navires sont construits comme l'équivalent maritime des cataphractes ou des navires « protégés » - c'est-à-dire entièrement pontés - afin d'être mieux en mesure de transporter des marins et des catapultes[6] - [7]. Ils possèdent une « boîte à rames » séparée attachée à la coque principale qui contient les rameurs[8]. Ces caractéristiques ont permis de renforcer la coque, d'augmenter la capacité de charge et d'améliorer les conditions de travail pour les rameurs[8]. La théorie généralement acceptée concernant la disposition des rameurs en quinquérèmes est qu'il y aurait des ensembles - ou files - de trois rames, l'une au-dessus de l'autre, avec deux rameurs sur chacune des deux rames les plus hautes et un sur le bas, pour un total de cinq rameurs par file[9]. Ceci étant répété sur les vingt-huit files de chaque côté, soit 168 rames au total[9].

La quinquérème est le « cheval de bataille » des flottes romaines et carthaginoises tout au long des guerres puniques, bien que les hexarèmes (six rameurs par banc), les quadrirèmes (quatre rameurs par banc) et les trirèmes (trois rameurs par banc) sonnt également parfois mentionnés[A 6]. Ce type de navire est si omniprésent que Polybe l'utilise comme raccourci pour « navire de guerre » en général[A 6]. Une quinquérème transporte un équipage de 300 personnes, dont 280 rameurs et 20 membres d'équipage de pont et d'officiers[A 7], elle transporte normalement également un effectif de 40 marins[10], et si la bataille est considérée comme imminente, ce nombre est augmenté jusqu'à 120[11] - [A 8].

Amener les rameurs à ramer en tant qu'unité, ainsi qu'à exécuter des manœuvres de combat plus complexes, nécessite un entraînement long et ardu[12]. Au moins la moitié des rameurs doivent avoir un minimum d'expérience pour que le navire soit manœuvré efficacement[6]. Tous les navires de guerre sont équipés d'un éperon, un triple ensemble de pales en bronze de 60 cm de largeur pesant jusqu'à 270 kg positionnées au niveau de la ligne de flottaison[13] - [14]. Ils sont fabriqués individuellement par la méthode de la cire perdue pour s'adapter de manière inamovible à la proue d'une galère et fixés avec des pointes de bronze[13] - [14].

Marine carthaginoise

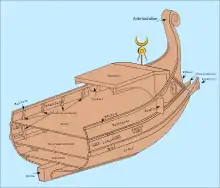

La marine carthaginoise a déjà acquis une « célébrité » pour l'époque[B 2]. Elle se compose principalement de trirèmes composés de 200 marins et de quinquérèmes comportant 300 marins[B 2]. La voile est utilisée pendant les traversées afin de ne pas épuiser les rameurs[B 3]. Les gros navires sont utilisés en priorité[B 3]. D'après Polybe, les navires puniques semblent plus rapides et plus agiles que leurs homologues romains[B 3]. Les navires carthaginois possèdent deux gouvernails et deux timoniers, aménagements qui rendent la navigation dangereuse mais qui est compensée grâce à l'habilité de équipages puniques[B 3].

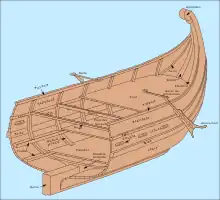

Un bois léger, du pin, est utilisé pour la construction[B 1]. L'assemblage est assurée par les charpentiers[B 1]. Les navires sont construits en mode préfabriqué, c'est-à-dire en préparant des pièces à la chaîne et en les numérotant par un mot ou une lettre[B 1]. Le « W » ou le « WW » désignant le ou les clous et « BHR » la quille d'après W. Johnstone[B 1]. L'ordre d'assemblage étant le suivant : la quille, puis la coque, ensuite les ouvriers assemblent les planches de la coque (appelées virures) avec les clous et les chevilles[B 1].

La disposition lors des batailles est la même que lors des batailles terrestres à savoir que les escadres se divisent en un centre et deux ailes[B 1]. Les amiraux ont le choix entre deux tactiques soit en enveloppant une aile ou soit en séparant une aile de son centre[B 1]. L'attaque des navires adverses peut se faire de deux manières différentes en utilisant au choix : l'artillerie en causant des dégâts dans sa coque et sur le pont ou l'éperonnage en heurtant un navire sur son flanc sous la ligne de flottaison[B 1]. Les capitaines carthaginois privilégient le recours au diecplus, c'est-à-dire en brisant les rames de l'adversaire puis en l'éperonnant[B 4].

Les marins puniques pratiquent peu l'abordage, sauf s'ils y sont contraints[B 5]. Des fantassins sont parfois sur les navires afin d'être débarqués en territoire ennemi pour y faire des ravages et des pillages, puis d'être rembarqués[B 5].

Drépane est une base navale importante pour les Carthaginois au commencement de la première guerre punique[B 5].

Marine romaine

Pour la période de la première guerre punique, nous connaissons moins la marine romaine par rapport à son homologue punique, principalement en raison du manque de découvertes par les archéologues de galères romaines de cette époque[B 6].

En , les Romains entreprennent de construire une flotte, cette naissance comporte trois versions[B 7]. La première serait une quinquérème carthaginoise naufragée comme modèle pour les leur, mais en tant que constructeurs navals novices, les Romains construisent des copies plus lourdes que les navires carthaginois, ce qui les rend plus lents et moins maniables[A 9] - [15]. La deuxième version est que socii navales auraient prêté à Rome les architectes, les charpentiers et les premiers pilotes des navires[B 8]. Les Romains auraient également fait leurs premiers entraînements à la rame sur terre[B 8].

La troisième version, privilégiée par Yann Le Bohec, est que Rome après la prise de Tarente en a 6 000 kilomètres de littoral à défendre, et que la gestion de la piraterie, des ports, de la pêche et du commerce nécessite déjà d'avoir une flotte de guerre[B 8]. La création d'un duovirat appelé duouiri navales apparaît d'ailleurs dès et en , la flotte passe sous commandement d'une nouvelle magistrature dénommée les quæstores classici ou questeurs de flotte, qui agissent comme des amiraux[B 8]. Les socii navales que sont Locres, Néapolis, Tarente et Vélie fournissent des navires dès , puis Syracuse rejoint le mouvement à partir de [B 8]. Dès le début de la guerre, la composante romaine est majoritaire dans la direction des opérations, dans l'encadrement et les légionnaires embarqués[B 9]. Les chantiers navals construisent vingt trirèmes et cent quinquérèmes[B 9].

Les historiens pensent donc que les escadres romaines sont comparables aux escadres puniques pour cette époque[B 6]. Les trirèmes et les quinquérèmes sont majoritairement utilisées[B 6]. Elles comportent 300 rameurs et 120 soldats, principalement donnés par les socii navales de Rome et parfois complété par les légionnaires romains[B 6]. La tactique navale des Romains à cette époque reste rudimentaire et leurs navires restent moins maniables que ceux des Carthaginois[B 10].

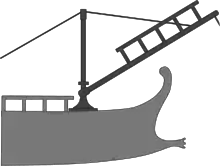

Pour contrer la supériorité carthaginoise, les Romains introduise le corvus, un pont de 1,2 m de large et 11 m de longueur, avec une lourde pointe sur le dessous, qui est conçu pour percer et s'ancrer dans le pont d'un navire ennemi[11]. Ce pont d'assaut coulissant se situe à la proue du navire et est actionné par une poulie[B 9]. Cette invention peut également endommager le gréement des navires adverses[B 11] et permettre aux légionnaires romains agissant en tant que marins de monter à bord des navires ennemis et de les capturer, plutôt que d'employer la tactique traditionnelle de l'éperonnage[B 12]. Ce système est abandonné après la première guerre punique car dangereux pour son propre équipage par mauvaise météo et sur la surcharge de la proue diminue la maniabilité du navire[B 13] - [D 2] - [16] - [A 10]. En , la flotte romaine est dévastée par une tempête en revenant d'Afrique, avec 384 navires coulés sur un total de 464 et 100 000 hommes perdus[17] - [D 3]. Il est possible que la présence du corvus ait rendu les navires romains instables pour la navigation, il n'y a aucune trace de leur utilisation après cette catastrophe[C 1].

Bataille

Début de la guerre

Avec l'utilisation du corvus par les Romains, les Carthaginois sont vaincus dans plusieurs batailles navales à Mylae (), Sulci (), Ecnome () et du Cap Hermaeum ()[A 11]. Au cours des années -, l'armée romaine évite la bataille car selon Polybe elle craint les éléphants de guerre que les Carthaginois ont expédié en Sicile[C 2] - [18]. En , les Carthaginois tentent de reprendre Panormus, mais sont vaincus, perdant la plupart de leurs éléphants[D 4][19].

Avant la bataille

Encouragés par leur victoire à Panormus, les Romains marchent contre Lilybée qui est la principale base carthaginoise en Sicile[B 14]. Une grande armée commandée par les consuls de l'année Publius Claudius Pulcher et Lucius Iunius Pullus assiège la ville[D 5]. La flotte romaine est reconstruite et 200 navires bloque le port[D 5]. Au début du blocus, 50 quinquérèmes carthaginoises se sont rassemblées au large des Îles Égades, qui se trouvent entre 15 km à 40 km à l'ouest de la Sicile[A 13]. Après l'attente d'un fort vent d'ouest, la flotte punique - commandée par Hannibal le Rhodien selon Polybe ou Hannon selon Jean Zonaras - naviguent vers Lilybée avant que les Romains ne puissent réagir[A 13] - [B 15]. Grâce à la connaissance des hauts-fonds du secteur par ce commandant carthaginois et par sa vitesse, les Romains ne peuvent intervenir même de jour[B 15]. Ainsi, la garnison carthaginoise reste approvisionnée par des coureurs de blocus[A 14]. Ce sont des quinquérèmes légères et maniables avec des équipages hautement qualifiés et des pilotes qui connaissent les hauts-fonds et les courants des eaux difficiles[A 14]. La flotte punique parvient à arriver au port de Lilybée, peut décharger des renforts – entre 4 000 et 10 000 selon différentes sources anciennes[20] – et une grande quantité de ravitaillement[A 13]. La marine punique échappe à nouveau aux Romains en partant la nuit, évacuant la cavalerie carthaginoise[A 13]. Hannibal le Rhodien ou Hannon finit par être capturé par les Romains grâce à une tetrère prise aux Carthaginois[B 15].

Les Romains bouclent l'approche par voie terrestre à Lilybée avec des camps et des murs en terre et en bois[B 15]. Ils font des tentatives répétées pour bloquer l'entrée du port avec un barrage de bois lourd, mais en raison des conditions de mer dominantes, ils échouent[21]. En , 10 000 rameurs supplémentaires sont affectés à la flotte romaine[A 15] - [C 3]. Publius Claudius Pulcher, le consul principal, soutenu par un conseil de guerre, pense que cela lui donne un avantage suffisant pour risquer une attaque contre la flotte carthaginoise à Drépane, à 25 km au nord de Lilybée le long de la côte ouest de la Sicile[A 15] - [C 3]. La flotte romaine navigue par une nuit sans lune pour éviter d'être détectée et s'assurer la surprise[A 15] - [C 3]. Les Romains ont pour tradition de deviner la fortune probable d'une entreprise militaire en observant les actions des poulets sacrés sur le navire amiral avant les batailles navales[B 16]. Au petit matin, on leur offre du grain pour nourriture : s'ils mangent les présages sont bons, s'ils refusent de manger, l'action sera malheureuse[B 16]. Lorsque la cérémonie a eu lieu en pleine mer sur le chemin de Drépane, les poulets refusent de manger, peut-être en raison d'un mal de mer[B 16]. Furieux, le consul romain les jette par-dessus bord, s'exclamant que s'ils n'ont pas faim, alors peut-être qu'ils ont soif[D 6]. Polybe ne mentionne pas cet évènement, ce qui amène des historiens modernes à douter de la véracité du présage[22] - [C 4]. T. P. Wiseman, professeur à l'université d'Exeter pense même que tout l'épisode est une invention d'un annaliste hostile pour nuire à la réputation des Claudii[23].

Mouvements et affrontement

À l'aube, les Romains sont proches de Drépane mais rencontrent des difficultés[24]. Dans l'obscurité, il s'est avéré difficile de rester à son poste[A 15] - [C 3]. Cette situation s'est amplifiée en raison de l'incorporation récente des 10 000 nouveaux rameurs, qui ne sont ni formés ni expérimentés pour travailler avec les équipages existants[25]. À l'arrivée, les navires romains se trouvent réparti en une longue ligne désorganisée[25]. Le navire amiral de Publius Claudius Pulcher se situe vers l'arrière, peut-être pour qu'il puisse décourager la dispersion[A 15] - [C 3]. Le commandant carthaginois, Adherbal, est pris complètement par surprise lorsque ses guetteurs signalent l'approche des Romains[C 4]. La flotte romaine se compose de plus de 120 navires; certaines sources en donnent jusqu'à 200[A 16] - [C 5]. Les Carthaginois ont entre 100 et 130 navires[A 16] - [C 5]. Tous les navires de guerre, des deux camps, transportent des effectifs complets de marins[A 16] - [C 5].

Les navires romains les plus avancés atteignent l'embouchure du port et sont en mesure de tenter de le bloquer[26]. Cependant, Publius Claudius Pulcher, voyant que la surprise est perdue, leur ordonne de se replier et de se concentrer en formation de combat[C 4]. Cet ordre met un certain temps à se transmettre et conduit certains navires à y répondre et à se tourner vers d'autres qui continuent à avancer et ainsi à gêner la manœuvre[C 4]. Les marins romains sont encore peu expérimentés ce qui amène plusieurs navires à entrer en collision ou à détruire les rames des navires amis[C 4]. Pendant ce temps, Adherbal mène sa flotte devant l'avant-garde romaine confuse et met le cap vers l'ouest, passant entre la ville et deux petites îles pour atteindre le large[C 4]. Les Carthaginois peuvent alors commencer à manœuvrer et se dirigent vers le sud, formant une ligne de bataille parallèle aux Romains[C 4]. Les Carthaginois réussissent à placer cinq navires au sud du vaisseau amiral de Publius Claudius Pulcher, dont la marine est repoussée vers le rivage, et ainsi coupée sa ligne de retraite vers Lilybée[C 4].

Les Romains, quant à eux, forment en ligne face à l'ouest, avec le rivage derrière eux, ce qui les empêche d'être débordés[A 17] - [C 6] - [27]. Les Carthaginois passent à l'attaque et la faiblesse des dispositions tactiques de Publius Claudius Pulcher devient apparente[A 17] - [C 6] - [27]. Les navires carthaginois sont plus légers et plus maniables, et leurs équipages sont également plus expérimentés et habitués à travailler ensemble[A 17] - [C 6] - [27]. Lors de cette bataille, les Romains n'ont plus le corvus pour égaliser le combat en transformant le combat maritime en combat terrestre[A 17] - [C 6] - [27]. Il est fort probable que les Carthaginois soient en infériorité numérique[A 17] - [C 6] - [27]. Les Carthaginois ont un avantage supplémentaire : si un navire rencontre des difficultés, il peut inverser ses rames et se replier; si le vaisseau romain suit, il expose ses deux flancs[A 17] - [C 6] - [27]. Les Romains, avec le rivage derrière eux, n'ont pas un tel avantage et ils tentent de rester en formation serrée pour se protéger mutuellement[A 17] - [C 6] - [27]. La bataille est acharnée et dure toute la journée[A 17] - [C 6] - [27]. La qualité des légionnaires servant de marins romains et leur formation serrée rendent l'embarquement difficile[A 17] - [C 6] - [27]. Mais les Carthaginois déjouent facilement les Romains, en enlevant les navires exposés à l'éperonnage et gagnant progressivement de plus en plus d'avantages[A 17] - [C 6] - [27]. Finalement, la discipline romaine se fissure : plusieurs navires s'échouent intentionnellement afin que leurs équipages puissent fuir, et le consul parvient à faire fuir 30 navires romains, les seuls à avoir survécu à la bataille[A 17] - [C 6] - [27]. Pour s'échapper ces navires vont virer à babord, puis poursuivre vers le sud[28].

Le résultat fut une déroute totale pour les Romains, avec une grande partie de leurs navires coulés ou capturés.

Conséquences

Les navires romains qui fuient ne sont pas interceptés par d'autres éléments de la flotte carthaginoise car les Puniques ont peu de ports dans ce secteur[29]. À l'exception de Drépane, les autres ports puniques dans la partie occidentale de la Sicile sont Héracléa Minoa, Heircté et les Îles Égades[29].

Peu de temps après la bataille, Adherbal est renforcé par Carthalon avec 70 navires[30]. Adherbal passe alors le commandement de 100 anvires à Carthalon, qui est envoyé pour attaquer Lilybée, où il parvient à brûler plusieurs navires romains[30]. Un peu plus tard, il harcèle un convoi de ravitaillement romain de 800 transports escorté par 120 navires de guerre, puis une tempête coule presque tous les navires romains sauf deux[30]. Les Carthaginois exploitent ensuite leur victoire en attaquant, de manière inefficace, les côtes de l'Italie romaine en [D 7]. L'absence de flottes romaines a ensuite conduit Carthage à mettre progressivement hors service sa marine, réduisant ainsi la dépense financière liée à la construction, à l'entretien et à la réparation des navires, ainsi qu'à la fourniture et à l'approvisionnement de leurs équipages[D 8]. Les Carthaginois retirent la plupart de leurs navires de guerre de Sicile et la guerre entre dans une période d'impasse[31]. Il faut attendre sept années après Drépane pour que Rome tente de construire une autre flotte substantielle[A 18] - [32].

Le consul Publius Claudius Pulcher s'enfuit en se frayant un chemin à travers les navires ennemis[24]. Il ordonne que les vingt navires qui ont survécu à la bataille, soit décorés comme s'ils revenaient d'une victoire[24]. Il retourne à Rome et à son arrivée, le Sénat lui ordonne de nommer un dictateur[24]. Il doit faire face à des accusations de trahison[33]. Il est reconnu coupable d'une accusation moindre - sacrilège lors de l'incident du poulet - il échappe de peu à une condamnation à mort et est exilé[33]. La sœur du consul, Claudia, est devenue célèbre lorsque bloquée dans une rue par des citoyens plus pauvres, elle souhaite à haute voix que son frère perde une autre bataille afin d'éclaircir la foule[D 7].

La même année, Hamilcar Barca menait une campagne victorieuse en Sicile et une tempête détruisit l'autre moitié de la flotte Romaine, commandée par le consul Junius Paullus. La situation était si désespérée que Aulus Atilius Calatinus fut nommé dictateur et envoyé en Sicile pour superviser la guerre terrestre.

La guerre se termine finalement en après la bataille des îles Égades sur une victoire romaine et une paix négociée[A 19]. Désormais, Rome est la première puissance militaire de la Méditerranée occidentale et de plus en plus de la Mer Méditerranée dans son ensemble[A 19]. Au cours de ce conflit, les Romains ont construit plus de 1 000 galères pendant la guerre et cette expérience de construction, d'équipage, de formation, de fourniture et d'entretien d'un grand nombre de navires jetttent les bases de la domination maritime de Rome pendant 600 ans[A 19].

Historiographie et archéologie

Polybe

La principale source de presque tous les aspects de la première guerre punique est l'historien Polybe, un Grec envoyé à Rome en comme otage[A 20] - [34]. Ses travaux comprennent un manuel maintenant perdu sur les tactiques militaires[35], mais il est connu aujourd'hui pour ses Histoires, écrites quelque temps après , soit environ un siècle après la bataille de Drépane[A 20] - [36]. L’œuvre de Polybe est considérée comme largement objective et neutre entre les points de vue carthaginois et romains[C 7] - [37].

Les sources écrites carthaginoises sont détruites avec leur capitale, Carthage, en mais le récit de Polybe concernant la première guerre punique reste basé sur plusieurs sources grecques et latines, maintenant perdues[A 21]. Polybe est un historien analytique et, dans la mesure du possible, il interroge personnellement les participants aux événements sur lesquels il écrit[38] - [A 22]. Seul le premier des quarante livres des Histoires traite de la première guerre punique[A 23]. L'exactitude du récit de Polybe est largement débattue au cours des 150 dernières années, mais le consensus moderne est de l'accepter en grande partie au pied de la lettre, et les détails de la bataille dans les sources modernes sont presque entièrement basés sur les interprétations du récit de Polybe[A 23] - [C 8] - [39]. L'historien moderne Andrew Curry considère que « Polybe s'avère [être] assez fiable »[40] ; tandis que Dexter Hoyos le décrit comme un « historien remarquablement bien informé, industrieux et perspicace »[41]. D'autres récits plus tardifs sur cette guerre existent mais sous une forme fragmentaire ou résumée[34] - [A 24], et elles couvrent généralement les opérations militaires sur terre plus en détails que celles en mer[A 5]. Les historiens modernes prennent également généralement en compte les histoires ultérieures que sont Diodore de Sicile et Dion Cassius, bien qu'Adrian Goldsworthy déclare que « le récit de Polybe doit généralement être préféré lorsqu'il diffère de l'un de nos autres récits »[A 22].

Autres auteurs classiques

Philinos d'Agrigente, historien de Grande-Grèce du IIIe siècle av. J.-C., indique l'ampleur des pertes romaines (117 navires et 20 000 soldats) tout en minorant les pertes puniques[42]. Polybe l'accuse d'être pro-carthaginois dans ses propos, en majorant les pertes romaines et en diminuant les pertes carthaginoises[43]. Philinos d'Agrigente semble servir de sources pour Diodore de Sicile[44].

Frontin, général et écrivain militaire romain du Ier siècle, évoque dans son livre II du Strategematon la fuite de Publius Claudius Pulcher ainsi que sa fausse parade des vingt navires survivants comme si Rome avait gagné la bataille[45].

Archéologie

D'autres sources incluent des inscriptions, des découvertes archéologiques et des reconstitutions telles que la trirème Olympias[A 25]. Depuis 2010, des artefacts sont récupérés sur le site voisin de la bataille des îles Égades, la dernière bataille de la guerre, livrée huit ans plus tard[46]. Leur analyse et la récupération d'autres éléments sont encore en cours[46].

Notes et références

- Warmington 1993, p. 168.

- Le Bohec 2017, p. 109.

- Le Bohec 2017, p. 114-125.

- Rankov 2011, p. 158.

- Coates 2004, p. 138.

- de Souza 2008, p. 358.

- Meijer 1986, p. 120.

- Coates 2004, p. 129-130, 138-139.

- Casson 1995, p. 101.

- Tipps 1985, p. 435.

- Casson 1995, p. 121.

- Casson 1995, p. 278-280.

- Curry 2012, p. 35-36.

- Tusa et Royal 2012, p. 14.

- Murray 2011, p. 69.

- Wallinga 1956, p. 77-90.

- Tipps 1985, p. 438.

- Rankov 2011, p. 159.

- Les récits contemporains ne rapportent pas les autres pertes de l'une ou l'autre des parties, et les historiens modernes considèrent que les affirmations ultérieures de 20 000 à 30 000 victimes carthaginoises sont improbables[A 12].

- Bagnall 1999, p. 85.

- Bagnall 1999, p. 84-86.

- Walbank 1990, p. 113-114.

- Wiseman 1979, p. 90-92, 110-111 et 131.

- Konrad 2015, p. 192.

- Melliti 2023, p. 327.

- Melliti 2023, p. 327-328.

- Tarn 1907, p. 54.

- Konrad 2015, p. 193.

- Konrad 2015, p. 196.

- Bagnall 1999, p. 88-91.

- Bagnall 1999, p. 92 et 94.

- Rankov 2011, p. 162.

- Rankov 2011, p. 163.

- Tipps 1985, p. 432.

- Shutt 1938, p. 53.

- Walbank 1990, p. 11-12.

- Hau 1996, p. 23-24.

- Shutt 1938, p. 55.

- Tipps 1985, p. 432-433.

- Curry 2012, p. 34.

- Hoyos 2015, p. 102.

- Pédech 1952, p. 260.

- Pédech 1952, p. 260 et 263.

- Pédech 1952, p. 264.

- Konrad 2015, p. 192-193.

- Royal et Tusa 2019, p. 13-18.

- The Fall of Carthage: The Punic Wars 265–146 BC

- Goldsworthy 2006, p. 74-75.

- Goldsworthy 2006, p. 129.

- Goldsworthy 2006, p. 92, 96-97 et 130.

- Goldsworthy 2006, p. 97, 99–100, 107–108 et 110–116.

- Goldsworthy 2006, p. 98.

- Goldsworthy 2006, p. 104.

- Goldsworthy 2006, p. 100.

- Goldsworthy 2006, p. 102-103.

- Goldsworthy 2006, p. 97, 99-100.

- Goldsworthy 2006, p. 100-101 et 103.

- Goldsworthy 2006, p. 107-108, 110-116.

- Goldsworthy 2006, p. 93-94.

- Goldsworthy 2006, p. 117.

- Goldsworthy 2006, p. 117-118.

- Goldsworthy 2006, p. 118-119.

- Goldsworthy 2006, p. 120-121.

- Goldsworthy 2006, p. 121.

- Goldsworthy 2006, p. 122.

- Goldsworthy 2006, p. 128-129, 357 et 359-360.

- Goldsworthy 2006, p. 20.

- Goldsworthy 2006, p. 23.

- Goldsworthy 2006, p. 21.

- Goldsworthy 2006, p. 20-21.

- Goldsworthy 2006, p. 22.

- Goldsworthy 2006, p. 23 et 98.

- Histoire militaire des guerres puniques : 264-146 av. J.-C.

- Le Bohec 1996, p. 54.

- Le Bohec 1996, p. 49.

- Le Bohec 1996, p. 51.

- Le Bohec 1996, p. 54-55.

- Le Bohec 1996, p. 55.

- Le Bohec 1996, p. 61.

- Le Bohec 1996, p. 75.

- Le Bohec 1996, p. 76.

- Le Bohec 1996, p. 77.

- Le Bohec 1996, p. 61-62.

- Le Bohec 1996, p. 78.

- Le Bohec 1996, p. 79-80.

- Le Bohec 1996, p. 79.

- Le Bohec 1996, p. 95-96.

- Le Bohec 1996, p. 96.

- Le Bohec 1996, p. 97.

- The First Punic War: A Military History

- Lazenby 1996, p. 112 et 117.

- Lazenby 1996, p. 118.

- Lazenby 1996, p. 132.

- Lazenby 1996, p. 134.

- Lazenby 1996, p. 133.

- Lazenby 1996, p. 134-136.

- Lazenby 1996, p. X-XI.

- Lazenby 1996, p. X-XI et 82-84.

- Carthage Must be Destroyed

- Miles 2011, p. 166-167.

- Miles 2011, p. 178.

- Miles 2011, p. 189.

- Miles 2011, p. 189-190.

- Miles 2011, p. 190.

- Miles 2011, p. 191.

- Miles 2011, p. 192.

- Miles 2011, p. 193.

Annexes

Articles connexes

Ouvrages

- (en) Nigel Bagnall, The Punic Wars : Rome, Carthage and the Struggle for the Mediterranean, Londres, Pimlico, (ISBN 978-0-7126-6608-4).

.

. - (en) Lionel Casson, Ships and Seamanship in the Ancient World, Baltimore, Johns Hopkins University Press, (ISBN 978-0-8018-5130-8).

.

. - (en) Adrian Goldsworthy, The Fall of Carthage : The Punic Wars 265–146 BC, Londres, Phoenix Books, (ISBN 978-0-304-36642-2).

.

. - (en) Lisa Irene Hau, Moral History from Herodotus to Diodorus Siculus, Edinbourgh, Edinburgh University Press, (ISBN 978-1-4744-1107-3).

.

. - (en) Dexter Hoyos, A Companion to the Punic WarsChichester, Chichester, John Wiley, (1re éd. 2011) (ISBN 978-1-1190-2550-4).

.

. - (en) John Francis Lazenby, The First Punic War : A Military History, Stanford, Stanford University Press, (ISBN 978-0-8047-2674-0).

.

. - Yann Le Bohec, Histoire militaire des guerres puniques : 264-, Editions du Rocher, coll. « L'art de la guerre », (ISBN 2-268-02147-5).

.

. - Yann Le Bohec, Histoire des guerres romaines : Milieu du VIIIe siècle av. J.-C.-410, Tallandier, coll. « L'art de la guerre », , 610 p. (ISBN 979-10-210-2300-0).

.

. - (en) Fik Meijer, A History of Seafaring in the Classical World, Londres et Sydney, Croom and Helm, (ISBN 978-0-7099-3565-0).

.

. - Khaled Melliti, Carthage : Histoire d'une métropole méditerranéenne, Perrin, coll. « Tempus », , 768 p.

.

. - (en) Richard Miles, Carthage Must be Destroyed, Londres, Penguin, (ISBN 978-0-14-101809-6).

.

. - (en) William M. Murray, The Age of Titans : The Rise and Fall of the Great Hellenistic Navies, Oxford, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-993240-5).

.

. - (en) Jeffrey G. Royal et Sebastiano Tusa, The Site of the Battle of the Aegates Islands at the End of the First Punic War : Fieldwork, Analyses and Perspectives, 2005–2015, Rome, L'Erma di Bretschneider, (ISBN 978-88-913-1835-0).

.

. - (en) F. W. Walbank, Polybius, vol. 1, Berkeley, University of California Press, (ISBN 978-0-520-06981-7).

.

. - (en) Herman Tammo Wallinga, The Boarding-Bridge of the Romans, Groningen, J.B. Wolters, .

.

. - (en) Brian Herbert Warmington, Carthage, New York, Barnes & Noble, (1re éd. 1960) (ISBN 978-1-56619-210-1).

.

. - (en) Timothy Peter Wiseman, Clio's cosmetics : three studies in Greco-Roman literature, Leicester, Leicester University Press (ISBN 978-0718511654).

.

.

Articles

- (en) Andrew Curry, « The Weapon That Changed History », Archaeology, vol. 65, no 1, , p. 32-37 (JSTOR 41780760).

.

. - (en) C. F. Konrad, « After Drepana », The Classical Quarterly, vol. 65, no 1, , p. 192-203 (JSTOR 43905649).

.

. - Paul Pédech, « Sur les sources de Polybe : Polybe et Philinos », Revue des Études Anciennes, t. 54, nos 3-4, , p. 246-266 (lire en ligne, consulté le ).

.

. - (en) R. J. H. Shutt, « Polybius: A Sketch », Greece & Rome, vol. 8, no 22, , p. 50-57 (JSTOR 642112).

.

. - (en) William Woodthorpe Tarn, « The Fleets of the First Punic War », The Journal of Hellenic Studies, vol. 27, , p. 48-60 (JSTOR 624404).

.

. - (en) G. K. Tipps, « The Battle of Ecnomus », Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, vol. 34, no 4, , p. 432-465 (JSTOR 4435938).

.

. - (en) Sebastiano Tusa et Jeffrey Royal, « The Landscape of the Naval Battle at the Egadi Islands (241 B.C.) », Journal of Roman Archaeology, vol. 25, , p. 7-48 (lire en ligne, consulté le ).

.

.

Chapitres

- (en) John F. Coates, « The Naval Architecture and Oar Systems of Ancient Galleys », dans Robert Gardiner, Age of the Galley: Mediterranean Oared Vessels since Pre-Classical Times, Londres, Chrysalis, (ISBN 978-0-85177-955-3), p. 127-141.

.

. - (en) Boris Rankov, « A War of Phases: Strategies and Stalemates », dans Dexter Hoyos, A Companion to the Punic Wars, Oxford, Wiley-Blackwell, (ISBN 978-1-4051-7600-2), p. 149-166.

.

. - (en) Philip de Souza, « Naval Forces », dans Philip Sabin, Hans van Wees et Michael Whitby, The Cambridge History of Greek and Roman Warfare, vol. 1 : Greece, the Hellenistic World and the Rise of Rome, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-85779-6), p. 357-367.

.

.