Bataille d'Avarayr

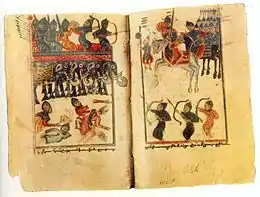

La bataille d'Avarayr ou d'Avaraïr (en arménien Ավարայրի ճակատամարտ), aussi connue sous le nom de bataille de Vartanantz, est une des grandes batailles de l'histoire de l'Arménie. Elle oppose le les rebelles arméniens menés par Vardan Mamikonian et leurs suzerains sassanides. Bien que les Perses soient victorieux, les Arméniens réussissent à assurer leur indépendance religieuse.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | Avarayr, Arménie |

| Issue |

Victoire sassanide Victoire religieuse arménienne |

| Armée sassanide | Arméniens |

| Yazdgard II | Vardan Mamikonian |

| 200 000 hommes et des éléphants de guerre | 66 000 hommes |

| Lourdes | Lourdes |

| Coordonnées | 39° 20′ 20″ nord, 45° 03′ 26″ est | |

|---|---|---|

Contexte

Depuis 387, le royaume d'Arménie est divisé en deux zones d'influence, l'Arménie byzantine et l'Arménie perse[1]. En outre, en 428, le dernier monarque arsacide, Artaxias IV, est déposé par le souverain sassanide Vahram V à la demande des nakharark arméniens, inaugurant ainsi la période du marzpanat en Arménie perse[1]. Très vite, les Arméniens déchantent : en 449, Yazdgard II leur ordonne d'apostasier et de se convertir au zoroastrisme[2], pensant éloigner définitivement par cette conversion les Arméniens de Byzance.

Les Arméniens réunissent une assemblée à laquelle participe, sous la présidence du catholicos Hovsep de Holotsim, la noblesse et le clergé. Une résolution unanime communiquée au roi de Perse affirme l’attachement des Arméniens à la foi chrétienne tout en exprimant la soumission politique. Furieux, Yazdgard II convoque les nakharark (nobles arméniens) à Ctésiphon : ils se convertissent au mazdéisme et repartent pour l’Arménie accompagnés de 760 mages persans (v. 449). Sitôt la frontière franchie, les mages sont attaqués et dispersés par le peuple indigné. Les nakharark renient la conversion qui leur avait été arrachée par la menace. La résistance est confiée à Vardan, un Mamikonian, qui envoie en vain une ambassade à Byzance. Il réunit 60 000 hommes et se prépare au combat[3].

Bataille

Les 66 000 soldats de l'armée arménienne prennent leur communion avant le combat. Cette armée est majoritairement composée de paysans, encadrés par quelques soldats, tous souhaitant protéger leur religion, le christianisme. L'armée sassanide, largement plus nombreuse, compte des éléphants de guerre et le prestigieux régiment de cavalerie « Savaran ». Durant la bataille, Vardan Mamikonian et son frère Hmayeak succombent avec huit de leurs généraux et de nombreux notables, et Vasak de Siounie se range du côté perse.

Conséquences

Vardan Mamikonian trouve la mort, mais les pertes perses sont considérables. Yazdgard II, qui doit soutenir au nord une guerre difficile contre les Huns Hephtalites, se montre relativement conciliant. Il fait arrêter et torturer quelques prêtres, donne à l’Arménie un nouveau marzpan, mais renonce à imposer le mazdéisme. La situation n'en est pas pour autant calmée et va déboucher sur le soulèvement de Vahan Mamikonian, le neveu de Vardan, à partir de 481.

Les Arméniens, qui ont sauvé leur foi, célèbrent chaque année, au mois de février, la « fête de Vardan » pour commémorer la bataille d’Avarair.

Notes et références

- Claude Mutafian et Éric Van Lauwe, Atlas historique de l'Arménie, Autrement, coll. « Atlas / Mémoires », 2005 (ISBN 978-2746701007), p. 38.

- Gérard Dédéyan (dir.), Histoire du peuple arménien, Privat, Toulouse, 2007 (ISBN 978-2-7089-6874-5), p. 187.

- (en) Anne Elizabeth Redgate, The Armenians, Wiley-Blackwell, , 352 p. (ISBN 978-0-631-22037-4, lire en ligne), p. 142.